【方志四川•美食】收藏老菜谱30年 二毛把美食当作一门学问

2019年5月15日,“中国美食(菜谱)文献展” 在成都博物馆开展。这是中国历史上第一次在博物馆举行的美食菜谱类文献展览。文献展品全部来自中国饮食文献收藏家二毛。

川菜文化大师胡廉泉观展后说,“二毛研究美食,是把美食当作一门学问。”作为著名诗人、美食家和《舌尖上的中国》美食顾问,这个展览让大家更了解到二毛美食研究者的身份。

二毛收藏的部分菜谱

“我在重庆、成都、北京开了30年餐厅,研发创意了30年的菜肴,阅读了无数美食的书籍,写过许多关于美食的文章,但直到面对这些传统老菜谱,我才真正感受到中国饮食文化的博大精深。”

对于二毛来说,研究传统菜谱是挖掘、传承、转化和利用的过程,正是老菜谱和老师傅让如今创新传承菜肴成为可能。数十年在这些老菜谱中细细追溯,二毛从中看到了中国美食发展的脉络,感受到是饮食文化波澜壮阔的发展,以及一代代的传承和延续。

二毛,原名牟真理,著名诗人、美食家、《舌尖上的中国》美食顾问

为了这次美食文献展,二毛重新梳理了自己近30年的收藏,从中择选出从明清到上世纪80年代的1500本菜谱文献,以年代、地域、菜系、事件、名人等为主要线索,全面地呈现了中国美食文化(菜谱)的历史、变迁与美食文化的发展。

以美食的历史发展为序,文献展划分为明清、民国及建国后三个类别。藏品中时间最早的来自于明朝永乐年间。“中国的饮食文化在明末清初达到第一个高峰,在清末民初达到顶峰,这种状态一直持续到50年代初,直到60年代饮食文化受到打压。”

展览特设四川文献展区

在二毛收集到的60年代以后的文献里,有数量不少的油印菜谱,这些非正规出版的文献菜谱让他深为感动,“在被压制的年代仍然暗流涌动,这说明中国饮食文化的倔犟和不死。所谓中国美食不灭,正是得益于几千年来中国饮食文化极富生命力的发展。”

改革开放不久后的80年代,饮食文化得以重新发展。“和诗歌、哲学及其他社会科学在这个年代的总爆发一样,传统饮食文化也以崭新的色、香、味、形、器、意呈现。”对于这一时期出现的许多烹饪大师,以及他们对食谱和食史的撰写和口述,二毛认为是“真实而有见地”的。

菜谱收集止于80年代(90年代特别优秀的收了极少部分),二毛认为,90年代中后期开始,菜谱传抄日益严重,普遍缺乏原创性,以致这以后绝大部分的菜谱没有收藏价值。

民国、明清文献一角

二毛对美食的兴趣始于童年。二毛的母亲是民间做菜高手,以至于他从小特别“好吃”。母亲告诉他,喜欢吃就要学着做,只有你才是最知道自己口味的。

于是从8岁开始,他便跟着母亲学做菜。学的第一道菜是回锅肉,其中的独门秘方是醪糟汁,“这是很少有人知道的,醪糟汁和豆瓣酱、甜面酱及泡姜泡椒在高温中的相拥搭配,会让回锅肉的味道更加鲜艳美妙”。这道“毛式回锅肉”至今仍是他的拿手菜好菜。

美食一度只是爱好,朋友们在家聚会的时候,二毛总是掌厨的那一个。做得多了,朋友怂恿他,这么好的手艺不如开个餐馆。1986年,还在教书的二毛开了自己的第一家餐厅,也开启了他专注于美食的人生。

80年代末期,二毛开始收藏老菜谱。这种收藏在最开始是无意识的,只是在逛旧书市场的时候会格外关注菜谱。这个习惯一直保持着,每到一个城市,二毛会去两个地方,一个是菜市场,另一个就是旧书市场。

后来到了成都,他常常跑到杜甫草堂,尤其是每周六的早上,会有收卖旧书的商家聚集。去了北京,他又成了潘家园的常客。那个时候他纯粹是感兴趣,希望能够在旧书里找到些特别的菜,经过复原用到自己开的餐厅。

每次淘到老菜谱,二毛当场会迫不及待翻看一遍,买回去以后再细细钻研,做好笔记摘录和整理。他因此一直认为,收藏首先是阅读,进而才是研究和转化。三十年对老菜谱的寻觅,除了收集本身的乐趣以外,他获得更多的是超越收藏的意义。

清代、民国时期和上世纪70年代日语版的《随园食单》

收藏文献需要缘分,许多菜谱可遇而不可求。有一套他收藏了十多年的文献,缺了一本始终没有收齐。有一次在北京潘家园,一家常常光顾的旧书店店主问,“我这有本菜谱你要不要?”二毛一看,正是他一直缺的那本。

“有时候走到一个地方,恰恰有一种文献是自己需要的,而它在那里好像专门是等着你。”这种体验对他尤其深刻,像是合适时候才会出现的缘分。

中国美食(菜谱)文献展 2019.5.15-2019.6.15

数十年积累下来,他收集到不少珍贵文献。比如北宋人陶谷撰著的《清异录》,从多方面反映了唐宋时期中国的饮食文化史。二毛收藏到了《清异录》明代永乐年间的版本。卖给他的人并不知道这本《清异录》的珍贵,他也是收藏很久之后才知道,它的价值要远远高出卖价的一百倍以上。

袁枚《随园食单》也是二毛的珍贵收藏。这本清代最为重要的中国饮食名著,详尽介绍了数百种江南菜点及部分北方菜点。二毛收藏到的清代、民国时期和上世纪70年代日语版的《随园食单》,都是极为少见的版本。

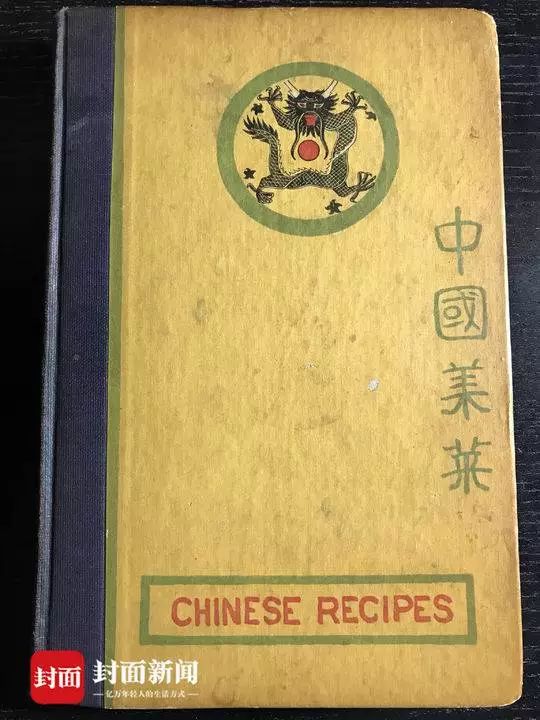

他还收集了50多本来自海外的中国菜谱。比如1923年在纽约出版的《中国美菜》,是已知这个世上最早的英文中国菜谱。还有1945年在美国出版的《中国食谱》,由中国留日医学女博士杨步伟所著,文化大师胡适作序被翻译成20多种文字出版,是上个世纪50、60年代在欧美影响最大的中国菜谱。

来自1959年成都东城区饮食服务公司内部出版的《成都满汉全席》,也是二毛格外珍视的文献。它来自1959年一代川菜烹饪宗师蓝光鉴指导,其嫡传弟子张松云、孔道生二位大师操作。“这份菜单在市面上已不多见,几乎可以断定成都满汉全席已经失传。”

《中国美菜》 ,1923年在纽约出版

很多文献并非孤本或者珍本,看上去也不太起眼,仔细研究却大有价值。比如他曾经收藏到一本食堂菜谱,来自1958年的贵州省独山县。看到这本菜谱的时候,二毛觉得非常奇怪,在50年代贫瘠的贵州县城,竟有一本专门出版的菜谱;而且在那样物质匮乏的时期,里面不乏海参、扣鸡、回锅肉等菜式。

在编者按里细看才发现,这是一种望梅止渴式的特殊做法,因为当时猪肉生产不足,肉类其实是用红薯、洋芋等高产作物替代。“这本菜谱的意义,可能不在其中的菜,而是对特定历史时期饮食文化的呈现。”

这些沉淀在历史菜谱里的种种痕迹,被二毛看做是美食文化发展的根源,也是他持续在文献中探寻的动力。正如诗人美食家石光华所讲,食饮发展需要各个方面的努力,其中非常重要的是知识的积累,对于严重缺乏文化和资料的美食领域,收集文献有着超越收藏本身的价值。

石光华说,饮食文化的发展在于创造,如果没有产生重要的作品,时间就不是历史。这与二毛对文献收藏的意义不谋而合,没有创新的菜谱没有价值,而追溯传统正是为了寻找“新”的根基。