杨频 ‖ 另一种可能——缅怀乡贤常玉

本文作者:杨频,故宫博物院副研究馆员,北京师范大学博士,中国书法家协会会员。

书学论文获“第九届全国书学讨论会”一等奖,博士论文获北京师范大学“2015年度优秀博士论文”奖。

读常玉的画,又钦佩,又难过。

我常常想,天才与谋生,是不是天生地内含着深沉的矛盾。不善谋生的天才,真是数都数不过来。而人群之中,乃至一个时代,天才是多么的少啊。

这个《辛丑条约》时代出生的南充人,幸运地拥有一个富有家庭,翩翩公子的风流与随性,却为他倔强人生道路埋下了悲剧的伏笔。真所谓得失何患,贵贱何依。茫茫人世,如斯起落,令人思之伤怀。

一直想写一写这位生前寂寂无闻,死后多年都不为人知的“世界级的绘画大家,中国式的莫迪利阿尼”,可是每临落笔,总是纷乱惆怅,心潮难平,于坐卧颓思中徒叹奈何。命运面前,文字何其孱弱与虚无。

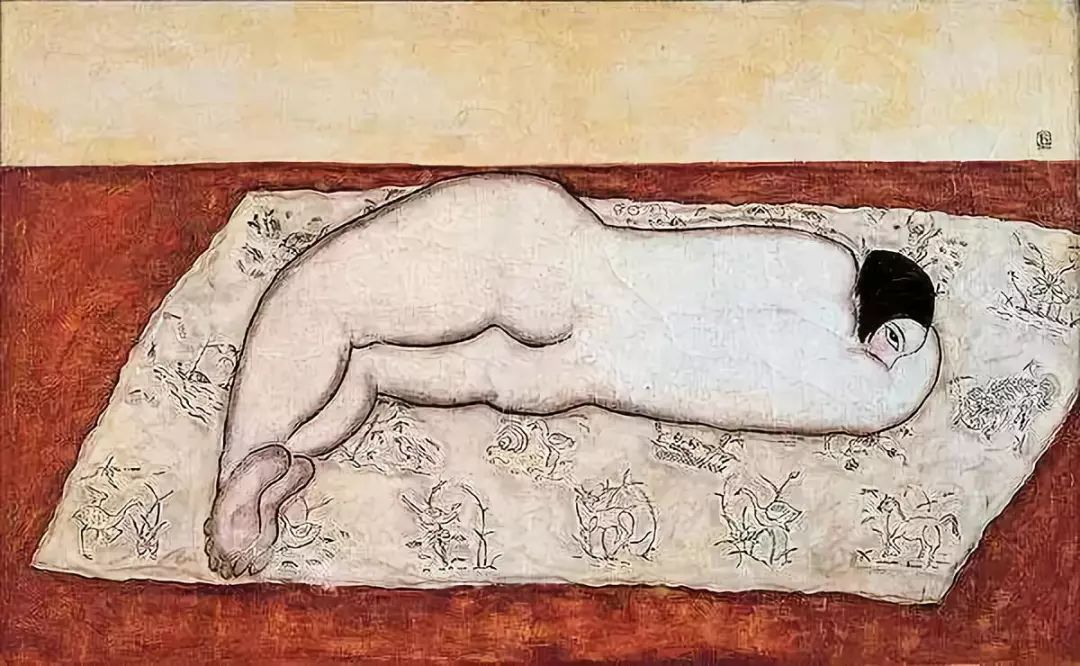

那样简约明快的线条世界里,无论女人、盆花、马匹,都傲岸清高,遗世独立,弥漫着孤芳自赏而又自怜的氤氲之气。背景是极度简化和纯净的,那些动物或者女人的线条,松动,空灵,流畅中带着近乎夸张的韵律。

在这个繁乱躁动的年代,读常玉的画,像是听到一种安详的耳语,带来铭心清静,带来最深处的慰藉与舒展。

在一次访谈中,他曾说:“欧洲绘画好比一席丰盛的菜肴,当中包含了许多烧烤、煎炸的食品以及各式肉类。我的作品则是蔬菜、水果及沙拉,能帮助人们转换及改变对于欣赏绘画艺术的品味。当代画家们总带点欺骗地以多种颜色作画。我不欺骗,故此我不被归纳为这些为人接受的画家之一。”

在去欧洲之前,富裕的家境为他铺垫了深厚的文艺修养,以四川大儒赵熙为师,研习书法、绘画、文学,汉民族素朴天真的美学精髓藉此通道,进入他的性灵深处,并为日后的艺术风格发展之路奠定了基调。

遗貌取真,气韵生动,想必每一个中国艺术家都对此了然于心。刻画皮相,在一个文化品味高度发展的精英传统里,是被鄙视和抛弃的,常玉当然不屑于表面或视觉的真实。他追求更高的、本质的乃至诗意的真实。在他的艺术理想里,大概很早开始,就没有给写实留下地位。

抵达浪漫之都,抵达先后聚集了莫迪利阿尼、毕加索、夏加尔、马蒂斯等大师的蒙巴拿斯区,他幸运地遇到了一个“正确的地方”。一个兴奋而天真的年轻艺术家,发现了兴味相投的美妙土壤,从此再也不愿离开。

在巴黎那样浓郁的城里,《恶之花》四处摇曳生长,波德莱尔苍白的宿醉与酒馆的酡红交相纠结成晨昏的幻影。现代性,在每一片面包和黄油的摩擦中悄然进入无名的饥饿之胃。一个浑身散发着中国笔墨写意气息的天才,沉迷于每一天的中西碰撞与交融。

材质,主题,情调,以及节奏与所有的空间可能,都在渐渐内化,直到最终与肉身的东方性浑融、合一。

流畅忧郁的线条,简约空灵的东方神韵,支撑着画面朴素而真诚的动与静。

但在风格演进的道路上,也上演着生命的悲喜剧。一掷千金的富家公子,到晚年才悲叹,年轻的时候,钱多到不知道怎么花;到知道怎么花钱的时候,钱又不见了。

出于我行我素的自由天性,初到巴黎他便自觉远离刻板的学院教育。白天多在处于时代风尚前沿的“大茅屋画院”学画,有时登山,郊游,也常常在咖啡馆读书和画速写,过着类似巴黎人的多彩生活。在体验中不断提高技艺,在更具国际性的社交层面拓展着眼界。

那些咖啡馆大概是常玉巴黎生活的一个重心,来自世界各地的各种口音各种职业者穿行其中,朗诵、辩论、演讲、画速写、论买卖,乃至谈情说爱,一个艺术思潮风起云涌的时代,一批极富创造力的艺术家,构成了松散的“巴黎画派”群体。有西方著名评论家评价说:“他们(外国艺术家)建立起一个非常有价值的艺术气氛,在这些富有创造力的艺术家之中,他们贡献的超过巴黎给予的。……而作为巴黎画派成员的常玉,我们并不能清楚界定到底是巴黎画派滋养着常玉,还是常玉影响了巴黎画派。”

友人这样描述当时的常玉:“……有时家款未到,无多余钱,转啃干面包,喝自来水度日。唯一值钱的相机,时常存入当铺,或向我告借几十万。待家款到,再赎再还。……其人美风仪,且衣着考究,拉小提琴,打网球,更擅撞球。除此之外,烟酒无缘,不跳舞,也不赌。一生爱好是天然,翩翩佳公子也。”从中可见其倜傥风流,超然物外,言动落拓不羁,有古昔名士之风。

与此相似,他的情感之路也跌宕起伏,悲欣交集,一如他同那批短暂留学巴黎的同侪之关系,每有聚散分合。有些莫逆终生,如邵洵美、徐志摩、梁宗岱等,有些则渐成陌路,彼此隔绝,如后来主导现代中国美术教育格局的徐悲鸿。

1928年,常玉在数载恋爱后,与小他三岁的法国美女玛素结婚,度过了一段美好的婚姻生活。常玉的马画和他家的美食成为大家的美谈,以致于回国后的徐志摩,每每写信到法国友人处,总要附上问候:“巴黎是有意味不是?人情的美最令相思无已。常玉家尤其是有德有美。马姑做的面条又好吃,我恨不得伸长了一张嘴到巴黎去与你们共同享福。……”,“……巴黎诸友均候,玉的马特候候。”

可惜1931年中,这段美好的异国情缘却结束了,常玉的挥霍与傲慢导致生活拮据,当玛素怀疑常玉不忠时,坚持离婚。1943年玛素在摩洛哥再嫁,常玉则自此孑然终身,不复婚娶。

婚姻前后的几年,也正是常玉通过邮寄作品对上海艺术界产生较大影响的时期。1929年《上海画报》的评论说:“(法国画家常玉)的画饱含着东方色彩元素,受到欧洲的高度赞扬”,邵洵美在《金屋月刊》也提到他的展览:“国人只知道惊叹;这一半是观众少见多怪,但他的每一条线条的灵活确能使人们的心跟着一同急跳起来。……”徐志摩在与刘海粟的信中,也提到常玉托人带回作品之事:“……常玉今何在?陈雪屏带回一幅‘宇宙大腿’,正始拜领珍异也。”

但不知为何,1933年,由好友徐悲鸿策划在法国举办的“巴黎中国美术展览会”,在82位参展者名单中,常玉的图录,却最后被主持者从策划目录中略去。SANYU,这位上海前卫艺术的楷模、现代艺术运动的先锋,随着民族危亡的时势,在国内的影响被渐渐淡化了。

能与常玉保持终生友谊的人,主要是艺术家,包括几位欣赏乃至追随其艺术品位的同道,其中还有立嘱赞助他的一位荷兰籍作曲家兼经纪人。作为毕加索的朋友,常玉中年还为公众不理解毕加索的新作而专门撰文,同时抒发了自己的立场和艺术观,借他人之酒杯,浇自家之块垒。根据学者顾跃的研究,这几乎是他唯一的一次思想公开流露。

因为顽强守护着自身的性灵与诗意,他似乎注定是人生道路上的独行者。这一生存境遇也映射在很多作品中——尺幅天地之间,仅画一匹小小的动物,或躺,或行,有时是小象,有时是虎或者豹,有时是猫或者鹿等。题材最多,情态最丰富的,还是马。他笔下的马,传达出了最隐秘的消息。

有一幅画,是两匹相对站立、交颈摩挲的马。他内心的孤独可想而知。有一幅,一匹浑身红斑的瘦马正在努力挣脱连接到马鞍的缰绳,紧绷的缰绳犹如满弓之弦,他内心的痛苦,也可想而知。毫不理会市场口味的我行我素者,过着日益贫困的日子,他究竟承受了多深多广的内心苦难?是什么在支撑着这样倔强的坚持和决然的无畏?

1966年,因煤气中毒,潦倒的常玉,去世于巴黎寓所。

他的晚年悲剧,也与家国动荡有着深刻的关系。先前没有申请成为法国公民,在法国与新中国建交的背景下,他持有的中华人民共和国护照受到了一些地区的限制。1964年,在已经答应去台湾师范大学任教同时举办个展时,却被台湾当局拒绝入境。他的骨鲠个性使得作品远离了市场,而平庸的体制最终也没能容纳他。

只是,人可以被埋没,杰出的作品却不会轻易消隐。那批寄往台湾的画作得到了很好的保存,陆续入藏台湾历史博物馆等处。好的作品是有灵魂的天使,总有那么一点超越和神性。

2011年5月30日,他的《五裸女》在香港以1.28亿港币(约合1.07亿人民币)的价格拍出,成为当时最昂贵的一幅华人油画。

吴冠中曾对常玉艺术有着深度的解读,他以历史见证者的身份谈到这位酷似八大山人趣味的中国艺术家:“二三十年代在巴黎引起美术界瞩目的东方画家似乎只有日本的藤田嗣治和中国的常玉。(藤田嗣治的画)近乎制作性强的版画,缺乏意境,缺乏真情,不动人。……常玉与藤田正相反,他敏感,极度任性,品味高雅。由于他的放任和不善于利用时机,落得终身潦倒。……正是书画之韵,赋予了他油画之魂。……常玉死后,台湾的有心人到巴黎收集他的遗作,是故土,是乡情想起了客死异邦的弃儿,于是常玉的作品近几年来成了画廊和拍卖场中的宠儿。”

今天,有识之士已经开始谈论常玉艺术中现代性与诗性的意义。他对政治的自觉疏离、对艺术尊严的艰难持守,尤其是以坚定的现代观念、中西交融的艺术实践来贯穿自己的创作生涯,为中国美术的现代转型提供了一种风格鲜明而又内蕴深广的可能,赢得了后来者普遍而肃然的敬意。

面对身后日益广泛的反思与敬意,常玉在天之灵,是否会感到些微的释然与欣慰呢?

有些东西,总是人去楼空之后,才能被世界接纳,究竟为什么?梵高,海子,以及那些洞晓存在之谜的人,以一种先知般的悲悯,俯瞰着沉默的大地,也仰望着遥远的苍天。

人世与他们,偶然共处同一时空,却只能擦肩而过。

彼此陌生,相对,亦无言。

(原题《乡贤常玉》,载《艺术品》2013年第4期,《新华月报》2013年第7期转载,有改动)

来源:“杨频俱乐部”微信公众号