【历史名人】杨虎 ‖ 陈寿:三国风云入胸中 蹭蹬一生笑落日

陈 寿

三国风云入胸中 蹭蹬一生笑落日

杨 虎

陈寿(公元233年—297年),字承祚,巴西郡安汉县(今南充市)人,著名史学家。陈寿少时好学,师事同郡学者谯周,在蜀汉时曾任卫将军主簿、东观秘书郎、观阁令史、散骑黄门侍郎等职。蜀降晋后,历任著作郎、长广太守、治书侍御史、太子中庶子等职。太康元年(公元280年)晋灭吴结束了分裂局面后,陈寿历经十年艰辛,完成了纪传体史学巨著《三国志》。元康七年(公元297年)病逝。

2020年8月,正立秋时节,犹带着暑热的风从南充嘉陵江水面犁过,吹得顺庆区西山之上翠竹纷摇,满地斑驳碎影。嘶鸣不息的蝉声中,沿褐色石阶缓步向上,楼门上方,阳光将赵朴初题写的“万卷楼”三个大字映得熠熠生辉。跨进门来,只见高约五米的陈寿塑像正屈膝而坐于庭院中央,其峨冠博带,正衣袖飘飘。再一细看,经历了一千七百二十三年的淘洗,已然从血肉之身转化为了青铜之躯的陈寿将瘦长的双手从宽袖中伸出,紧紧抱住怀中的数筒竹简,他眉角上扬,眼眺远方,清癯的面容上笑容微露,仿佛刚完成人生的一件壮举,正准备卸下担子,奔赴一次从容的远行。

万卷楼内,一副副对联书写着后人的感慨:

“千秋笔写千秋史,万卷楼藏万卷书”;

“承祚倘无三书神州竟成千古恨,果城幸有万卷举世得仰一名楼”;

……

果城南充有幸,出了陈寿,三国文化之源就此可以千年寻根;险峻四川有幸,十五卷《蜀书》尽览蜀地三分天下的辉煌与悲壮:能攻心则反侧自消,自古知兵非好战;不审势即宽严皆误,后来治蜀要深思;浩荡中华有幸,由《魏书》《蜀书》《吴书》组成的史学巨著《三国志》,让公元220年至280年间发生在中国大地上的三国风云走向世界,至今仍让人津津乐道,辗转深思,生发着无数历久弥新的话题。

南充陈寿旧居万卷楼陈寿像(图片来源:川报观察)

风云早已远去。当硝烟散尽,人间终究是生机茂盛。此刻,那曾见证过赤壁大战的浩浩大风,那曾吹拂过南阳诸葛庐的缕缕清风,正在滔滔流淌的嘉陵江上徐徐吹送,它以散淡而从容的语气,向我们讲述着陈寿与《三国志》密不可分的一生。

师从谯周 少年陈寿初显名

陈寿在少年时代即以文章知名于蜀中。他的师父,是鼎鼎大名的谯周。谯周,东汉时巴西西充(今南充市西充县)人,出生于书香门第,自幼勤奋好学,饱读经书,知晓天文,由于才学出众,在蜀后主刘禅建兴年间,被诸葛亮任命为劝学从事。诸葛亮去世后,先后担任过典学从事,中散大夫等职。

谯周(图片来自网络)

现在已经无从知道陈寿向谯周拜师的全过程了。或许,是因为父辈的关系,让少年陈寿投奔到了同乡谯周的门下。据《晋书》记载,陈寿的父亲本为马谡手下一名参军,在公元228年春天那场著名的街亭之战后,平日里大言不惭纸上谈兵的马谡被诸葛亮挥泪斩首,陈寿的父亲也因此受到牵连,受了“髡刑”,被剃光了头发和胡须,不得不忍辱含羞地回到家乡,每天郁郁寡欢地生活,从此不再出仕。大约就在父亲回家乡南充生活的第五年(公元233年,诸葛亮去世前一年),陈寿呱呱坠地了。或许是自己已经仕途无望,原本雄心勃勃的父亲便将全部心血倾注到了陈寿身上。小时候的陈寿体弱多病,父亲为他在神前祈祷,取名为“寿”,字“承祚”,既希望他长寿健康,也期望他今后在人生之路上吉星高照。

嘉陵江边的风吹拂得少年陈寿眉宇间一天天俊朗起来。喜爱读书的他,被满怀希望的父亲送到了居于成都的谯周门下,那时候,谯周已名著蜀汉,被时人誉为“蜀中孔子”。出生于公元201年的谯周比陈寿整整大了32岁,当少年陈寿与中年谯周第一次相遇,面对眼前这位意气风发的少年才子,老师谯周眼里的神情满是欣赏与鼓励,心里却是百感交集,又喜又忧。

南充西山万卷楼(张力 摄,图片来源:华西都市报)

那时候的蜀汉政权,正被自己当初所建政的道统观念所绑架,因为高举了复兴汉室的旗帜,即使国小兵疲却又不得不与强大的魏国一直进行高强度对抗。满朝文武里,除了谯周等寥寥数人外,谁也不敢出来指出这一点,匡正朝廷的错误。诸葛亮已经死去十多年,摇摇欲坠的蜀汉,既渴望人才辈出,却又难以为真正的人才提供用武之地。这一点,成年以后的陈寿将会有痛苦的感受。

在蜀汉政权里已阅尽仕途况味的谯周对这位小同乡关爱有加,除尽心教他儒学典籍,将儒家伦理内化于心之外,还常常命他在史学写作的角度与素材取舍上进行反复摸索,同时,谯周还暗暗观察陈寿平日里待人接物、说话做事的举动与风格,经常以巧妙的提示匡正他的言行。

与写作《三国志》时文字的风格比起来,求学时代陈寿的文章风格是华丽多彩的,《华阳国志》里记载他:锐精史、汉,聪警敏识,属文富艳。那时候的陈寿正少年不识愁滋味,常以才学傲人,以致谯周有一次对他长叹道:“卿必以才学成名,当被损折,亦非不幸也,宜深慎之。”

许多年后,当已近知天命之年的陈寿回忆起自己的老师时,心中才恍然大悟老师对自己的一番苦心。那时候,他已内心静穆,反映在笔下,便是文字简约,客观冷静,比如他写曹操与刘备青梅煮酒论英雄,刘备闻听曹操推自己为英雄时大惊失色,仅用了七个字,便写出了刘备那一刻内心狂乱的波澜:先主方食,失匕箸;因此,当他回忆起老师的那一声长叹时,再也掩不住满面泪水,内心的深情像涨水一般从笔墨里荡溢出来:“(谯周)身长八尺,体貌素朴,性推诚不饰,无造次辩论之才,然潜识内敏。”

远避黄皓 青年陈寿尝坎坷

老师的预言果然成真。数年后,以才学知名的陈寿走上了仕途,被蜀汉政权任命到了一个卑微的职位:观阁令史。在这个职位上,内心满怀了一番抱负的陈寿当然是做不出什么成绩的,原因不在于陈寿无才华,恰恰在于他是有才华,无手腕。

朝廷给予青年陈寿的,乃是蜀汉政权庞大官僚体系中一个无足轻重的闲职。在魏蜀吴三国鼎立的局面里,蜀汉地处西蜀,国小民少,虽然成都平原为华夏闻名的“水旱从人不知饥馑”的天府之国,然而膏腴之地亦不过数县而已,再加上连年征战,本就不丰厚的财政常年供养着一支在边境线上游动的庞大军队,早已是捉襟见肘,然而朝廷的架构是一样也不缺的:大内三宫六院,堂上文武百官;官之外,尚有吏,吏之下,辅以员,层层叠叠,叠床架屋,因人设事,犹如一张庞大的蜘蛛网。

青年陈寿不过是这庞大蛛网上一粒小小的尘埃而已。他唯一能依靠的,是老师谯周,而谯周在那时候,亦不过是比学生陈寿稍大一点的灰尘而已。整个朝廷,早已经被一个人掌控在了手中。

这个人,就是蜀汉历史上臭名昭著的宦官黄皓。几年后,当大将军姜维得到魏将钟会治兵关中的消息时,上表后主刘禅调遣张翼、廖化驻守险要,但黄皓听信鬼神之说,告诉刘禅敌人不会来,并向蜀汉大臣们封锁了这一消息,直到魏军五路伐蜀,攻入汉中,蜀汉政权失去最大的地理屏障,刘禅从梦中惊醒过来,派张翼、廖化等人前去救援,但为时已晚,就此埋下了蜀汉亡国的伏笔。此是后话。

初登仕途的青年陈寿要想有所作为,就得投靠黄皓。然而他偏偏洁身自好,远离黄皓:(时)宦人黄皓专弄威权,大臣皆曲意附之,寿独不为之屈,由是屡被谴黜。(晋书·陈寿传)。

这正是中国数千年皇权专制的土壤上,无数良知知识分子的必然命运。在这片土壤所产生的官场上,历来讲究人身依附,当我们翻开《儒林外史》等一系列描写封建社会官场百态的作品时,常能见到这样一个词:门生。通过科举考试这一门槛,中考的士人便与主考官结下了师生之谊。从此,这一份情谊就成为封建社会官场上无数官员或升官进阶,或失意贬谪的一道命门。

在青年陈寿看来,黄皓的所作所为正是让蜀汉日益衰弱腐败的原因所在,所以他要远离;而在黄皓看来,自己位高权重,陈寿乃是一个初出茅庐的小青年,所谓满腹才华,在黄皓们的认知里,不过是迂腐之人的迂腐之为而已。

耿介的陈寿就此被打入了蜀汉官场的冷宫,好几年间,他一直辗转在秘书郎、散骑、黄门侍郎等多个闲职上,尝尽坎坷滋味,转眼流光飞逝,他又遭遇了一场始料未及的诽谤:这一年,陈寿父亲去世,他回到老家守丧,身体本就孱弱的他因伤心过度,生了一场大病,只能躺在床上,让婢女伺候自己服药,没想到这一幕正巧被来客看见,顿时流言横飞,很多人仅是道听途说,便站在所谓道德制高点上,在背后对他进行议论与指责。官场的黑暗和世人的不宽容,让陈寿一度心灰意冷,然而也让他内心暗暗发誓:一定要从世路坎坷中走出来,真正有一番作为。

数年以后,他在一首名为《题画》的诗中形象地描绘了自己当时的心路历程:

远道西风落叶寒,萧萧孤蹇上长安。

关山不似人心险,游子休歌行路难。

潜心著述 壮年陈寿绘巨著

正当陈寿品尝人情冷暖,在坎坷世路上苦苦跋涉时,突然之间,他迎来了人生道路上的巨变:蜀汉政权亡国了。

公元263年,魏将邓艾突出奇兵,翻过天险摩天岭,突然出现在成都平原,当诸葛亮的儿子诸葛瞻、孙子诸葛尚相继在绵竹战死,后主刘禅内心方寸大乱。在谯周苦口婆心的劝说下,刘禅终于用一绳子把自己捆住,打开城门,带领文武百官向邓艾献上了国玺,建立了四十三年的蜀汉政权就此灭亡。这一幕,被时年三十岁的陈寿看在眼里,镌刻在了自己的记忆中。十五年后的一个下午,他在洛阳窄小的私宅里提起笔来,轻轻呵了一口气,凝望着书房窗外北方那轮浑圆的落日,脑海里涌起来的,都是与中原景色迥异的故国人事、故土风景,他克制住内心的情愫,往竹简上写下了又黑又亮的两个字:蜀书。

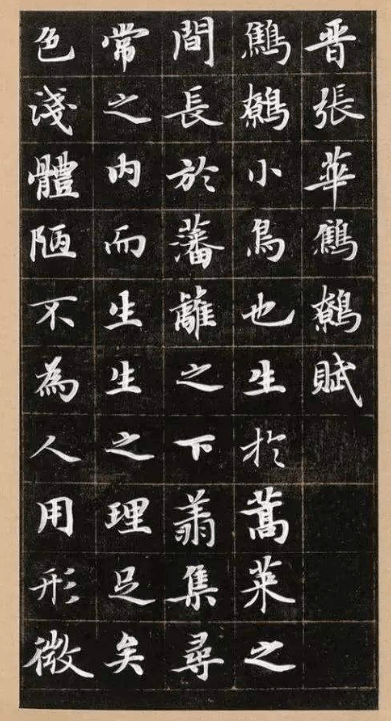

这时候,陈寿已经是晋朝的一名官员,身份为三个字:著作郎。这是司空张华为他争取来的职位。张华,河北范阳方城(今河北固安)人。和陈寿一样,张华的父亲也曾担任过朝廷官员,然而亦是家道中落,张华少年时代就在田野里以放羊为生,贫苦的环境反而铸炼了他一心向学的意志,《晋书·张华传》记载他:学识优异而渊博,辞藻和顺而华丽,聪敏而多才。步入青年后,有如此才能,张华自然不甘一直生活在社会最底层,为了引起世人的注意,他写了一篇《鹪鹩赋》,以鹪鹩这种小鸟在天地间的生存状态来比拟人间万象,抒发自己虽身似鹪鹩,却并不因此而自卑自怜,依然可以像大鹏那样从容地遨游于天地之间的情怀。这篇文章一问世便不胫而走,著名诗人阮籍读完之后,赞叹道:“(作者)有王佐之才也!”此后,张华一路高升,相继担任了著作郎、黄门侍郎等职,受到晋武帝司马炎的高度信任。

或许是因为这种原因,张华一向留意选拔民间的有才之士,于是,一个偶然的机会,陈寿进入了他的视野。

蜀汉亡后,作为前朝遗民,陈寿在家乡南充又沉寂了数年,他一边侍奉年迈的老母,一边闭门读书,苦苦思索着蜀汉从刘备、诸葛亮等人白手起家再到刘禅亡国的原因,四十三年来的兴亡得失在他脑海中一幕幕闪过,刘备的气概、诸葛亮的才干、关羽张飞的勇猛、赵云的忠诚、姜维的悲壮等,经常让陈寿半夜里醒来再也无眠。人生不过短短数十年,而时间的车轮却始终滚滚向前,当年秦始皇统一六国,筑长城、建阿房,脚下万里江山,何等的意气风发,然而转眼间,煌煌大殿就被项羽一把大火焚毁;高祖刘邦斩蛇起义,入咸阳,战垓下,以平民之身而登天子之位,大风起兮的歌声何等的得意辉煌,然而转眼间,“千里无鸡鸣,白骨露于野”,汉家江山一分为三……历史的疼痛横亘在陈寿心中,他睁大眼睛,望着头顶闪烁的星辰,内心悲凉不已:天地之间,人生如白驹过隙,雄壮如汉高祖魏武帝,卑微如自己这样的普通人,当生命的历程走完,总得为后来者留下自己的一点见证吧?

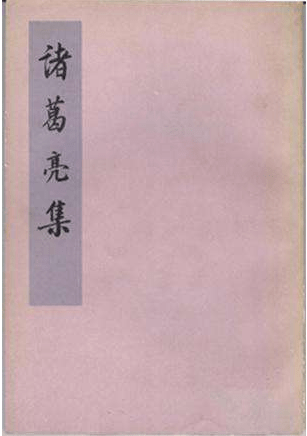

他萌生了为蜀汉写史的念头。公元268年左右,陈寿得到张华的举荐,被举为孝廉,朝廷授予他佐著作郎(相当于著作郎副职)的官职,随即又出任阳平县(在今安徽境内)县令。在张华的鼓励下,陈寿撰写成了《诸葛亮集》上报朝廷,被正式任命为著作郎。

《诸葛亮集》又名《诸葛亮故事》,共二十四篇,将诸葛亮的生平故事连同他所撰写的奏折、文章等编在一起,形成了一个有血有肉的诸葛亮,让人读来如在眼前:亮少有逸群之才,英霸之气。身长八尺,容貌甚伟,时人异焉……

通往巨著《三国志》的写作门径就此打开。

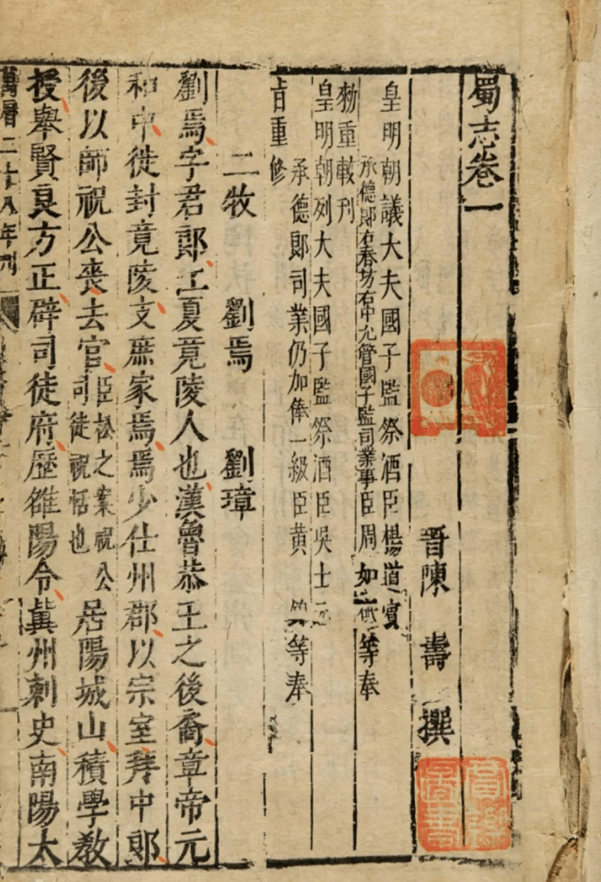

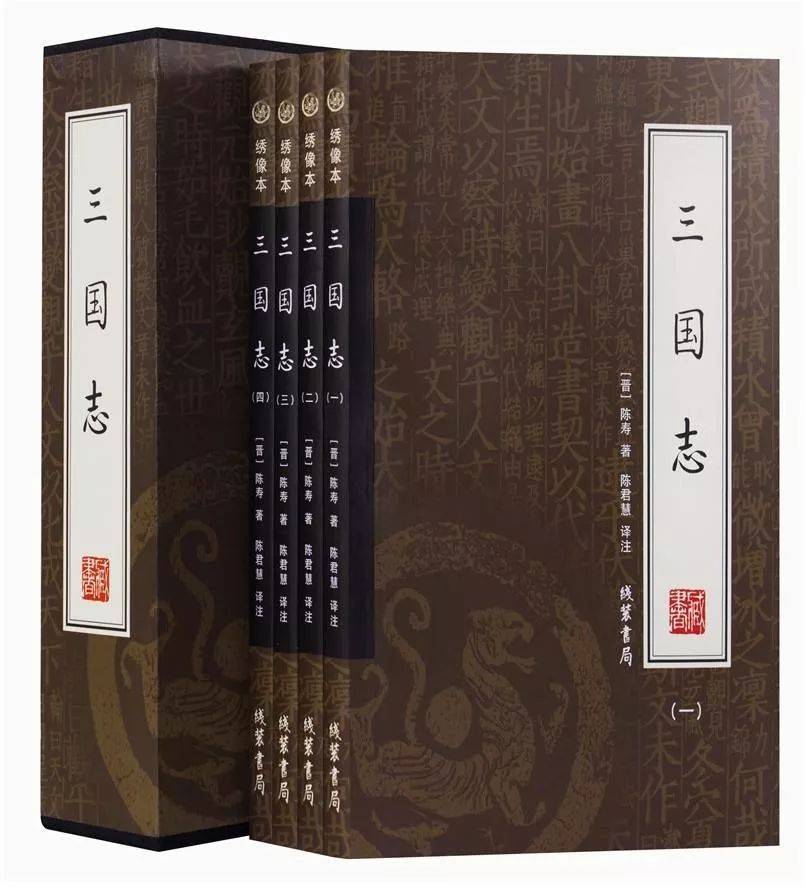

天下大势,合久必分,分久必合。晋武帝太康元年(公元280年),晋灭吴,三国归晋,中华民族重新实现了大一统。十年后,陈寿历经艰辛,终于完成了史学巨著《三国志》。全书分为《魏书》三十卷,《蜀书》十五卷,《吴书》二十卷,共计六十五卷,记载了从公元220年(魏文帝黄初元年),到公元280年(晋武帝太康元年)整整六十年风云变幻、跌宕起伏的三国历史。

三国的故事就此被人们牢牢记住。一千多年后,罗贯中根据《三国志》史料,在民间评话的基础上,创作出了脍炙人口的《三国演义》,三国的故事就此走向世界。

完成《三国志》的这一年,陈寿已经五十八岁了。他不知道,自己的生命只剩下了短短的七年。而这短短的七年,他还将遭遇一些更加屈辱的坎坷。

蹭蹬一生 晚年陈寿笑落日

在别人看来,五十八岁以后的陈寿心情应该是很郁闷的。然而,这个写出了《三国志》的四川人怎么会轻易就被一些捕风捉影的言论所打垮呢?险峻的蜀山赋予了他坚毅的意志,清亮的蜀水给予了他柔美的情感。这一点,从他流传至今的一些诗歌中就可以看出来。如果说《三国志》的行文如山一般简约有力,那么,他的诗歌就同水一般柔和,洋溢着故土的情思。这情思,总在最艰难的时候爬上心来,抚慰着陈寿那颗游子的心灵。

南充西山万卷楼陈寿著《三国志》像(图片来自网络)

风波世路信多艰,千里羁危未得还。慈母依门垂白发,故园回首隔青山。交游半达云霄上,弟妹相亲梦寐间。寂寞书斋谁顾问,只将诗句慰愁颜。这一首诗,名叫《秋日武陵客舍写怀》。人到中年,去国离乡,在秋天客居武陵(今湖南常德一带)的时候,陈寿写下了两首同题诗,深深思念着故乡的山水。这时候,他的《三国志》已经收获了巨大的反响:时人称其善叙事,有良史之才。夏侯湛时着魏书,见寿所作,便坏己书而罢。张华深善之,谓寿曰:“当以晋书相付耳。”(晋书·陈寿传)

尽管声名日显,官场的倾轧依然降临到他头上,几年前,他就因为按照母亲的临终遗言将她安葬在洛阳,而受到非议,被贬去了治书侍御史的职务,已经明白了许多,便将精力全部投入了《三国志》的写作。

公元297年,晋惠帝元康七年,陈寿去世,享年六十五岁。

史书上说陈寿为失意病卒。其实,晚年陈寿的内心其实应该是、也必然是从容和平静的,对一个史学家来说,观察与书写历史的任务已经完成,人生还有什么可以遗憾的呢?

尽管一生蹭蹬,然而我们可以想象,在告别人世的那一刻,陈寿的内心一定是笑对落日的。中原的落日又大又圆。每当一轮红日西沉的时候,陈寿经常搁下笔,一个人凭窗眺望,思念着故乡的山水,尽管关山重重,然而,嘉陵江的涛声始终在他心头回响。

主要贡献

陈寿与司马迁、班固齐名,史称“并迁双固”,编撰了史学名著《三国志》,该书与《史记》《汉书》《后汉书》合称“前四史”。陈寿在《三国志》里,以人物传记的方式记载了蜀汉“必以人为本”“弘毅宽厚”“赏罚必信”的治国理念和蜀地儒学、经学及其师承流变的情形,对巴蜀历史文化和蜀学、经学的传承作出了重要贡献。

历史功绩

陈寿在传承汉代史学传统的基础上,首创纪传体断代国别史体例体裁,以新的范式书写了三国时代复杂多变的历史风云画卷,为后人留下了解和研究三国政治、经济、文化和人物的信史,并成为后世《三国演义》、三国文化的底蕴所在。编纂《益部耆旧传》,保存巴蜀历史文化。撰《官司论》,主张制度改革,与时俱进,顺应历史潮流。

在川遗存

南充市有陈寿旧居、万卷楼旧址、陈寿公园、陈寿衣冠冢等纪念场馆。

当代价值

陈寿勇于创新,不拘一格,敢破旧制的创新创造精神,实为今人应当继承的宝贵精神财富。其一生虽屡历逆境却不事权贵,体现了中华传统知识分子的浩然正气和风骨。

方志四川 篆刻:殷智

来源:《四川日报》(2020年12月8日第11版)

作者:杨 虎

配图:方志四川