【记忆】走近刘弄潮④:确立航向(一)‖吴再洪

前排:刘弄潮外孙赵扬欢,刘弄潮孙子刘扬威,孙女刘扬眉,2排:刘弄潮及夫人陈丽火,3排左起:刘弄潮幺女刘丹丽、女婿赵刚,刘弄潮长子刘丹岭,作者吴再洪,刘弄潮次子刘丹涯及妻卢

走近刘弄潮④:确立航向(一)

吴再洪

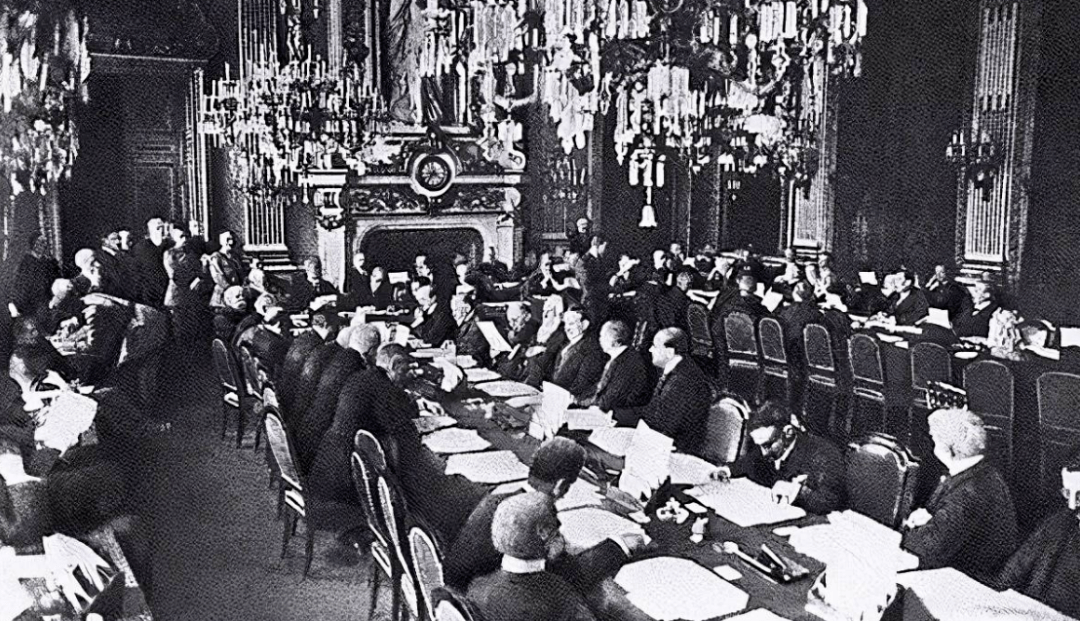

第一次世界大战结束,算作是战胜国方面的中国,由于先天软骨朝政无能,不仅没有分得星点残羹,反而在巴黎和会上奴颜媚骨地将被强霸多时、理当归还的德国所有在华权益,拱手送给了日本人。

此时,一度在欧罗巴徘徊的共产主义幽灵,游荡到了骚乱中的中华。这红色的幽灵,以狂想缥缈的美丽梦境,诱惑着尚存自尊,不甘苟活的中国新型知识分子,令其生出种种神摇心荡的憧憬;以狂热躁动的勃勃雄心,掀动了中国老百姓对外族列强入侵凌辱的百年积怨,最先点燃的是全国反日的怒火。

加之,从俄国啸起的狂飙正滚过欧亚大陆,使中国知识界受到强烈震撼。被封建专制禁锢了数千年之久,始终闭关自守自以为是的东方大帝国的城围,被撼塌了一角。如井底之蛙忽被一股神力托起,惊觉到天外之天更广更大。麻木中的惊醒,带有更多的困惑与迷惘,懵懂中的中华,进入了前所未有的混乱而活跃的思想惊蛰期。国家主义、无政府主义、人道主义、马克思主义、空想社会主义……种种社会思潮蜂拥而至。许许多多满腹经纶的中国知识分子,在对这些煽惑人心的思想、理论、主义感到眩目之余,竟大有耳目一新之感。而那些美丽动人的幻象,激越亢奋的口号,玄妙新颖的理论,更令万万千千心比天高的莘莘学子、激进青年热血沸腾,头脑膨胀,盲目追随。在时代大潮夹裹挟带下,许多人不由自主地被卷入这澎湃的激流之中。回望1860年英法联军攻入北京、1894年中日甲午战争、1906年日俄在中国东北的战争,几番冲击的回应都告失败。因之,当文化层面的冲击到来之时,中国知识分子们欣喜若狂,欣然接受。他们在昏暗中探寻求索,在苦闷中彷徨渲泄,他们或荒疏或干脆放弃学业、仕途,专心致力于研读那些来自异邦的救世良方,以抉择国家、民族、个人的出路……

而此时的刘弄潮,也正踯躅在人生的十字街头,举步观望,备感迷惘。做学徒,当小兵;从新繁到成都,从成都到新津,浪迹他乡仍走投无路,处处碰壁。刘弄潮真是感到茫茫大地,竟没有一个十几岁孩子立足的余地。茫然中,想到了曾两次为他介绍工作的父亲的好友,在中国现代史上活跃于思想理论界的著名思想家、教育家、诗人吴虞(吴又陵)。当时正值1918年,震惊世界的俄国十月革命后一年,也是中国划时代的五四运动前一年,吴虞先生在成都已被新派誉为“不羁之才”,也被旧派斥为“名教罪人”。刘弄潮到少城“爱智庐”向老世伯吴虞求教时,先生正在堆满新旧书刊的书桌前写作。

听完刘弄潮对自己遭遇的叙述以及苦闷心情的渲泄后,吴虞不禁对这个看着长大的孩子发生了兴趣。记得他曾与印刷厂老板闹翻,害自己这个介绍人着实为难了一阵。也难怪老朋友一提起儿子就叹息:“让我没奈何!”十三四岁,正是淘气玩耍、读书上学的年纪,他却离开经济并不窘迫的家庭,去做学徒,去当兵,去闯荡江湖!经历蛮复杂,小脑瓜真不简单嘛!小小年纪竟已有了“人生苦恼”,倒要好好考量一下。

于是,吴虞不动声色对着这个毛头孩子凝望良久。想不到那少年在审视的目光下,竟毫不畏缩,一双清澈的眼睛里盛着冷静和清纯,勇敢地与自己对视着。吴虞默默地递过一本杂志,又埋头写文章去了。

先生一声不吭,刘弄潮顿被晾在一边,坐也不是,走也不妥,十分尴尬。他想:哼,先生把我当小孩儿,不想跟我罗嗦,摆个架子唬我走。先不吵他,等他写完这段再说。

不敢打断先生的思路,又不甘心离去的刘弄潮,信手翻开手中的杂志。这是1918年5月出版的《新青年》。他的目光一下子就被目录中的《狂人日记》所吸引。

“狂人”会写出怎样的日记?他在诧异中赶忙找到那篇文章,急急地读了下去。只见前面的介绍是什么“某君昆仲,今隐其名”“语颇错杂无伦次,又多荒唐之言”“知所患盖‘迫害狂’”“以供医家研究”……等等,引起刘弄潮极大兴趣。忙着看下去,首先便是“今天晚上,很好的月光。我不见他,已是三十多年”,才觉悟到“以前的三十多年,全是发昏”,不仅使“狂人”“精神分外爽快”,就连自己这个久困黑暗的孩子,当时也好像在这小小的书房里,顿觉眼前出现了一线光明。不过,一看到说对“赵家的狗”,又“须十分小心”时,就不禁联想到自己当学徒、当兵所受欺凌的情景,感到触目惊心,似乎自己就是那个被迫害、被歧视的“狂人”,也不由得“从头直冷到脚跟”。当看到“我翻开历史一查……每页上都写着‘仁义’,‘道德’几个字……看了半夜,才从字缝里看出字来,满本都写着两个字是‘吃人’!”时,刘弄潮仿佛觉得《狂人日记》像一把锋犀的利刃,一下子戳破了封建礼教的遮羞布,真是淋漓痛快!他不禁手拍桌子失声叫道:“啊,真是透彻极了!痛快极了!”

这忘情的喊声,惊动了冷眼旁观的吴虞先生,他马上放下笔问:“你在看《狂人日记》吗?”刘弄潮点点头。

先生笑着说:“这篇文章能从整个历史去综合看问题,把各种关系都联成一个网,提炼得真是精彩,剖析得真是深刻!”

刘弄潮立刻追问:“写这文章的鲁迅先生是什么人?他真了不起!”

吴虞高兴地说:“他是《新青年》杂志的一位重要作家,是我十分敬佩的一个有名的学者。我打算从整个历史上,引经据典来阐明、宣扬他的观点!”

先生指着正在撰写的文章说:“你看,我已经开始写了,题目就叫做《吃人与礼教》。”

其后,刘弄潮又反复阅读《狂人日记》,更体会到“违俗革新”与世俗之所谓“狂人”的因果关系。总之,在当时“全没月光”的黑暗中,谁也不能“踹古久先生的陈年流水簿子”;谁踹,谁就被称为“疯子”,谁就有被“先吃”的危险。刘弄潮一遍一遍狂读着这篇噬咬着他心灵的《狂人日记》。在他的耳边总萦绕着“没有吃过人的孩子,或者还有?”这个问题;终日总听到“狂人”声嘶力竭地呼喊着:“救救孩子!救救孩子!”

后经吴虞先生指点,刘弄潮抱着“救救孩子”的目的,投考了半官费(伙食费只交一半)的成都第一师范。1918年秋,刘弄潮成为成都第一师范的学生。由于入学考试得了第一名,他得到新繁官费津贴的10元助学金,正好用来交另一半伙食费,解决了经济问题。

因受到鲁迅“救救孩子”的启示而进入第一师范,是刘弄潮生命的重要转折点。第一师范,是给他系统知识的课堂,是使他思想初具雏形的摇篮。在那里,他开始了在波澜壮阔的时代洪流中弄潮搏浪的激昂人生。他找到了支撑人生的信仰,他结识了志同道合的朋友,他显露了出类拔萃的风华。

从那时起,刘弄潮便踏上了一条追寻理想并为实现理想而不惜献身的不归路……

在成都第一师范求学时的刘弄潮,正处于生命勃发、求知欲炽烈的年龄。课堂上,他如饥似渴地汲取着方方面面的现代自然科学知识;课堂外,他全方位地涉猎各种门类的思潮、理论,与同窗、知己热烈地探讨、争论。

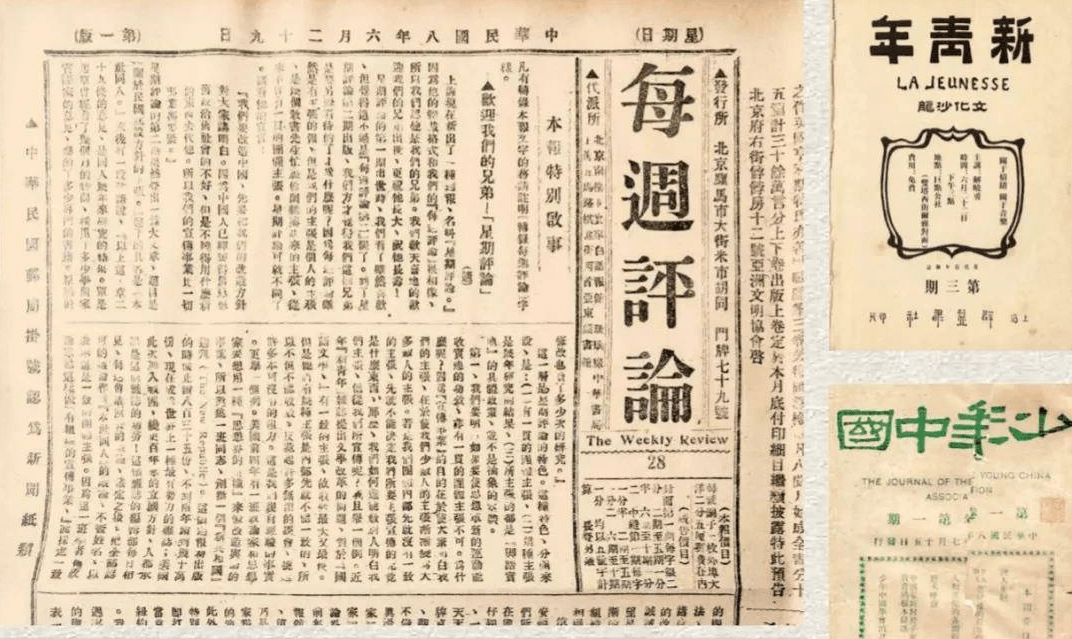

因一本杂志开一个时代之风,进而影响一国之历史的期刊,当属《新青年》。陈独秀于1915年9月15日在上海创办《青年杂志》,提出民主和科学的口号,掀起新文化运动,自二卷起改名为《新青年》。杂志的创办,是新文化运动兴起的标志,为后来爆发的五四反帝爱国运动作了思想准备,亦为马克思主义传入中国开辟了通途。陈独秀因之而成为一个时代的思想领袖、青年导师。

吴虞先生推荐的《新青年》杂志,成为刘弄潮的思想航标。“解放全人类”“世界大同”的理想,是很具吸引力的,它们像磁石般吸住了具有忧患意识、渴望干一番事业的年轻的刘弄潮。他结识了《新青年》,有如茫然迷途的航船找到了灯塔、航标,眼前为之一亮,心中的迷雾一扫而光。在深思与辨析了当时涌入的西方各种思潮后,他认为《新青年》所宣传的马克思主义最令人信服。那激烈的思潮,正是拯救中国的灵丹妙药,而且,更是一日即能振兴中华的猛药、烈药!他如饥似渴地阅读着,绞尽脑汁地思索着。

特别是陈独秀发表在该刊第一卷第一号上的开山之作《敬告青年》,更是对刘弄潮产生了震撼性的影响力。陈独秀在文中大声疾呼:“国人而欲脱蒙昧时代,羞为浅化之民也,则急起直追,当以科学与人权并重。”自从陈独秀擎起了人权与科学的两面大旗,便使当时的中国思想文化界为之一变,崇尚理性,反对迷信和愚昧,逐渐成为社会新风。科学与人权,提纲挈领开出了根治病入膏肓社会的良药。刘弄潮对这位旗手由衷崇拜,他从招展的旗帜中看到了前程。陈独秀所宣传的马克思主义,所倡导的新文化运动,像磁石般吸引着刘弄潮年轻驿动的心。

当时除《新青年》外,还有陈独秀与李大钊创办的《每周评论》等多种进步刊物。那一篇篇充满新颖哲理、文笔犀利的文章,都令年轻单纯的知识青年精神亢奋。在这些文章的作者中,刘弄潮欣喜地找到了那个在1915年就印入心中的名字——李大钊。当他看到李大钊发表在《新青年》1918年第11期上的《布尔什维克的胜利》,思想震动特别大。因为亲身当过学徒,他对工人运动和革命产生了极大兴趣。李大钊热情歌颂十月革命、传播马克思主义学说的文章,越来越多地出现在刘弄潮的案头。文中的哲理阐论,常使他在耳目一新中增添智慧;而文中的激情锐利,又让他在热血沸腾中坚定信念。

仿佛号角在召唤,仿佛战鼓在催擂,刘弄潮感到体内奔涌出不可抑制的澎湃激情,就像川西水流湍急奔泻不息的雅砻江水一般,他渴望自己的人生如浩浩江水,带着喧嚣冲出夔门,奔向海洋。因此,当1919年五四运动爆发,他义无反顾地跃入时代洪流时,便郑重地将父亲按族谱“范字”(子女取名,按祖上已排好的行辈次序——即“范字”来取名)排序:“富贵享荣华,作善兴仁让,成家先泽长,文明开世德,天地锡光昌”中,“作”字辈而起的名字“刘作宾”,改为“刘砻潮”。

有意思的是,刘弄潮将“刘作宾”这个名字改掉后,竟然把吴虞老先生“搞糊涂”了。在《吴虞日记》中有这样一篇:“1930年2月26日 晴 叶秉诚、胡素民来,民曰:北京学生刘弄潮,任东北大学教授,又来武昌大学教授,讲马克思学说,听者倾堂,现在20余(岁),新繁有此人,而余绝不知,殆在外久也。”吴老先生哪里晓得此刘弄潮乃彼刘作宾也!而“余绝不知”的刘弄潮,恰是他所熟悉的老友之子,才13岁就跑去向他倾诉“人生苦恼”,经他引领而认识《新青年》,并指点进师范读书的少年刘作宾呀!

改变名字,同时也意味着人生道路的择定。过去的“刘作宾”,虽然有过种种与众不同的惊人之举,但充其量不过是一个聪明的早熟少年,稚嫩盲目的偏激思维与行为。而当他成为“刘砻潮”时,则表明他已从迷茫走向了坚定,开始认认真真地踏上了自己选定的人生之路。

刘弄潮执拗的个性,叛逆的精神,无畏的胆识,横溢的才华,都注定了他不是一个安于平庸淡泊苟活的庸人。他的充沛精力,他的满怀激情,都需要渲泄与释放。而共产主义幽灵的蛊惑,红色狂飙的裹挟,有如干柴烈火,刘弄潮的生命之火由此点燃。

这来自炼狱的烈焰,曾给他周身勾勒出熠熠光彩,曾赋予他搏击不息的能量。而带给他最多最深的,则是刻骨铭心的烧伤与灼痛。但在当时,年轻狂热的他,只知道自己择定的是一条充满血与火的危途,为了到达路的尽头——那海市蜃楼般被人为描绘的独立、自由、平等、幸福的大同乐园,他甘愿在火中淬炼、锻造。他以为从熊熊烈焰中腾空飞出的凤凰,将披一身辉煌,将会成为永生。但他恰恰忽略了最重要的一点,喷着综合元素的炼狱之火,能将矿石冶炼成钻,成钢,亦能令人窒息,能把人灼得遍体鳞伤,甚至烧为灰烬……

(未完待续)

作者简介

吴再洪,曾用名吴再红,四川新都人,1981年考入四川大学哲学系,1984年1月加入中国共产党,1985年7月毕业于四川大学哲学系,获哲学学士学位,放弃留校机会申请到核试验基地工作,2004年转业回乡。曾任基地政治部宣传处长、气象总站政委、试验工程技术部气象研究室政委、靶场部气象研究室政委。出版有《采菊东篱下》《为什么要学哲学》等专著。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:吴再洪

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册