【记忆】走近刘弄潮⑦:确立航向(四)‖吴再洪

走近刘弄潮⑦:确立航向(四)

吴再洪

刘弄潮与表兄艾芜、好友沙汀,长达半个多世纪的深厚友谊,亦源自这一时期。

沙汀,本名杨朝熙。在吴福辉著《沙汀传》中,有这样一段:“不过,他虽经汤道耕的引荐喜爱上了新文学,但在省一师期间,主要养成的还是对哲学、社会科学的喜好。他的人生观、世界观正处于形成、锻造的时期,在省一师这个环境里,被席卷着参加政治活动,使他的思想经受着时代激荡,他对高年级七班的叶道信、刘砻潮(刘弄潮)颇为崇拜。这两人是全校有名的活动分子。后来都遭到‘斥退’。1922年6月12日、13日,为争取教育经费的独立(刘湘被迫答应划拨全川肉税作为教育经费未兑现),成都学生在王右木和‘社会主义青年团’的领导下,发起请愿。杨朝熙、汤道耕跟着叶、刘这些学生领袖都参加了这次斗争。”

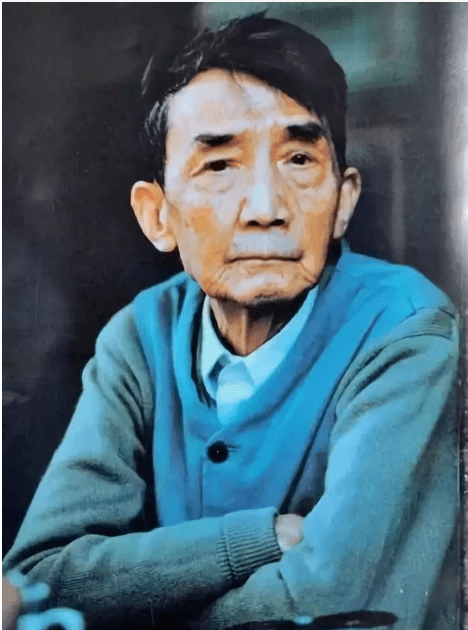

沙汀(图片来源:方志绵阳)

艾芜,本名汤道耕,比刘弄潮年长1岁,他母亲刘贵银是刘弄潮的堂姑妈。两人自青少年时代起,就结下了超越亲缘、建立在心灵沟通上的理解与信赖。特别是艾芜,他通过刘弄潮初步接触到新鲜的思潮。阳翰笙在1946年7月4日的日记中,曾这样写到:“在家读艾芜兄的《锻炼》。中间《友》一篇,明显的写的是弄潮兄对他的影响。”

那么,《友》到底是一篇什么样的文章呢?它是如何记述两个朋友之间的相知、交往和友谊的呢?刘弄潮一度不得而知,直到该书出版35年之后的1980年夏天,当历尽磨难的刘弄潮重返成都,去艾芜家中探望时,艾芜郑重地捧出唯一收藏着的一本由华美书屋于1945年8月初版的《锻炼》,刘弄潮才看到这篇艾芜在1944年1月9日写于桂林的、朴实纯真的深情记述。当两位古稀老人再聚首,俯身共读这篇叠印着他们青梅童趣、少年豪情印痕的文章时,两颗正在苍老的心,又激荡起青春的跳动;两个走过沧桑的人,又重拾起澎湃的激情。当年的往事,便从《友》中缓缓流淌而出——

……

曾经给我良好的影响,而又予以做人勇气的,在朋友中屈指算来,首先应该说是刘作宾(刘弄潮)……是我母亲远房的内侄,彼此称呼要用老表两个字的。他的父亲和我的父亲……两人极其熟识……我父亲和母亲都在晚间的闲谈中,不时提到他的家族和生活……母亲也常常拿这样的话来鼓励我:“人家作宾就比你乖多了,好听他妈的话!”……同时从父亲母亲的谈话中,知道他母亲足足怀他12个月生下来,他母亲特别爱他……

我小时候会见他的回数也许多,但至今犹能记忆而且永远不会忘记的,却只有一次。那时大约才六七岁吧。母亲的本家办丧事……我看见一个和我差不多大小的孩子跑在人丛里,娇声媚气地喊“妈妈”。我当时和别的孩子,叫母亲的时候,都只喊一声“妈”就算了,因此,听见喊“妈妈”的声音,就格外使我注意,而且感到新鲜。同时小小的心灵更觉得作宾之所以讨做母亲的欢喜,大约就因为他有这一类与众不同的特点吧。

以后再给我一次不忘的印象,大约是在十二三岁的时候,他到我二爷爷家做客……他穿着藏青色的斜纹布制服,正是道地的学生……他不住地同我八叔讲着书里的内容,有时还摸书来翻看一下。那是春秋战国时的故事……我母亲在旁边听得入神起来,还拉下我小声地说:“你看人家老表好聪明啰!”……

我父亲带着我和八叔、作宾,一齐到场上去看会……一路走一路快乐地谈话。走到半路有个叫高车房的地方,听见作宾向八叔说:“一个人的嘴巴有一寸宽,十个人就有一尺,百个人就有一丈宽呵,一丈宽这多么可怕!”

这话在大人看来,并不奇异,但在当时的我却认为他很聪明,会说别人想不到的话,便私下里感到佩服……随后只从父亲母亲的谈话上,听到他的消息。知道他母亲死后,他父亲要讨后娘,他在县城门口巴起条子表示反对。我父亲感到有趣地笑着说:“这孩子才胆大喃!”

母亲却高兴地赞美道:“好得很,这才是他妈妈的好儿子!”……

1919年春天,我进新繁县高等小学读书,……竭力提倡学生看新刊物,像北平出的《新青年》、《新潮》、《每周评论》和上海出的《星期评论》,都订得有……后来又订有成都出版的《星期日》《学生潮》两种刊物,上面的文字,更通俗容易看懂,越发受到我们小学生的欢迎。有篇文章,因响应外面的新思潮,主张男女同校,男女社交公开,一时颇受到成都社会的非难,大小日报,还从而攻讦。但结果,反而使我们读者,对于这篇文章的作者太感兴趣。不久,打听出来,晓得作者就是我所认识的刘作宾,真使我又高兴,又羡慕。他当时文章上的署名,则是“刘达”两个字。随后还又看见他发表的无韵新诗,有一首最使我不易忘记的是讲黑夜中行路,有风有雨,忽然看见前面一盏灯笼出现,怎样鼓舞的心情的。这样的新诗,当时在我们看起来,似乎比《新青年》上胡适之的新诗还易懂,还有兴趣些。作宾那时是个学生,在成都盐道街省立第一师范学校读书。寒假暑假回到县城的时候,而我却又转回乡下的家里,虽然私心羡慕他,想见一面,却没有一点适当的机会。

约莫1921年我的外祖母死了,开吊那一天,有个穿一身学生制服的人来致祭,他身材矮小,却现得很结实,脸色冷静中,也露出多量的和蔼,尤其跟他接谈的时候,越发使人感到亲切,觉得在他面前,用不着戒备,高兴说什么就说什么,那一次的谈话,大约全是关于新思潮方面的,讲得很快乐,一直走到田野里面去散步的时候,也没有因为初春的景色,悦人心目就停下嘴来。他对于新思潮认识的极其透彻,而且把握得很坚定,从他的脸色,从他的语言,一点也找不出和旧思想妥协的影子。我感到我是真真实实地看见一位又勇敢又年青的战士了,心里有着说不出的喜悦,连我外祖母逝世的悲哀,也一时忘记了。这回分别之后,我们就开始了通信。……我把我写的许多新诗,寄到刘作宾那里去,要他跟我改削,并给我指示的意见。……

就在这年暑假期间……去报考刘作宾读的省立第一师范学校。他向我极其热忱地谈到鲁迅的《狂人日记》和冰心的《超人》,两篇文章里面有些句子,他能一面讲,一面背诵出来……从他口里说出来觉得越加精彩而有力,我至今不但没有遗忘,而且还能记起他说的时候,那副兴奋的脸色,那副传情的口吻。

我因走进四川文化的中心地,先前在刊物上熟悉了的一些作者,这时便自自然然成为我的话题。作宾对于他们的批评,简明而又犀利,常常能击中要害,毫不宽容……

作宾把他历年写的文章和新诗,很工楷地誊在本子上,看起来,竟比印的还要美观,定名《腐草集》。是用礼记上的句子“腐草化为萤”来象征他的文集的。他把它藏着,不随便拿跟哪一个人看。

作宾那时最爱看的书,除庄子和关于新思潮一类的书而外,还有我从没有看到的新书,比如好象克鲁泡特金的《告少年》,他推荐给我看。并还讲到一些读这类书的人的故事……作宾讲的时候,都是永远带着敬重的神情。至于我呢,则更受到了莫大的感动……

我在省立第一师范读书的期间,作宾已不做什么文章了。他多是做我们学校的代表,去参加全省的学生联合会。本来他会讲话,极能辩论,会场舌战的兴味使他深深地吸引住了,同时他也不愿意光拿一辈子笔杆儿,他要满足他身体内别种发展的活力。但一个常常代表学生讲话的人,是难免不受学校当局的讨厌的。结果,他和另一个同学被迫离开学校了……他为人太认真,看见别人不对的地方,总是抱深恶痛绝的态度指责,批评起来毫不宽容的……同他思想见解表示共鸣的同学,则没有一个不愿意作他永久的朋友。我就常从他那里得到很多诤言,深为警惕,而私心怀着感谢。

我们新繁的留省同学会,办一个月刊,叫《繁星》的,是由作宾主编。虽然因经费关系,只出了一期,但因作宾的鼓舞和怂恿,我一个人就写了两三篇文章……《个人与社会》,这篇论文,因句子有些欧化,作宾说是怕人不容易看,就大胆破例,照新诗式样一行一行地排下,这不能不佩服他作事勇敢。一个初次发表作品的人,能得有编者这么分外的优待,那真是增加我以后不少写作的兴趣和勇气……

作宾在北平是过着极艰苦的学生生活,深深尝到经济困难的滋味。我写信告诉他,说我也打算到北平去求学……他便斩钉截铁地回答我,一年没有筹足三百元的学食费断断不能去的……这不仅使我断了去北平的念头,便连上海以及别的较成都更大的都市,都不妄想了。于是我便决定经过云南到南洋去半工半读,我也把这个计划写信告诉他了。他从长春回信阻止我,很严厉地说:这只有拖死在外面的。他以为我不能吃下这份苦,我不服气了……我要实行我的计划,我要顽强地活下去。

以后6年之间,我们没有通过一次信。但他却还在影响着我。1926年在昆明作了一年的劳工,又碰见一些不如意的事情,夜深走在翠湖东边那条路上,突然起了自弃的念头,同时对于存在世间的亲人友人,也一刹那间动了依恋的情怀,接着想起了作宾最后信上讲的那句话,我登时鼓起了勇气,我重新再发一次誓,我要顽强地活下去。我便离开昆明向缅甸走去。

1931年我从缅甸回上海的时候,我就开始打听他的消息。在北新书局出版一本日本人编的书籍,书名和编者都记不清了,只记得内容是两个关于哲学方面的演讲,前一个演讲是胡适之的,后一个演讲是驳胡适之的,署名正是刘作宾的另一个名字(刘旷达),作宾这篇演讲,先前我看见登在《现代评论》上,只以为是一篇文章,现在才晓得他是当着听众,同胡适之作过辩论。就内容来讲,他的演讲是胜过胡适之,因为胡适之老是那一套实验主义,作宾所依据的乃是最新的哲学……

这一年夏天,我们在上海会见了……在这次重逢中,我们谈到了过去的往事……至于他的父亲,业已死了很久,但他对父亲留下的后娘,以及后娘生的兄弟他还怀着极大的关心,常常从教书的薪金中,分一部分汇给他们。我想起他小时反对父亲讨后娘的事情,便觉得作宾能这样体念他父亲,继其遗志,正显出他对父亲是极爱的,同时也是他做人忠厚,不忘记应帮助的一些弱者……

我同他在天潼巷一个衙堂内,合住在一道,打算办一个刊物,并邀约了沙汀参加……但终于没有实现,……1934年冬天,我到济南去看他(注:当时刘弄潮被国民党关押,艾芜去探监),他给我几句简切的话:意思是不要把自己限在文学这个小圈子内,使我有着深刻的思索。

八一三事变以前,作宾忽从南京来了一封信,说他要来上海创办刊物,并说他看见了我的第一个小说集子《南行记》甚为愉快。我欢喜他的称赞,正如一个小学生作文,得到老师的肥圈胖点一样。他是从小就给我以影响和鼓舞的,许多年后,仍然有着他不测的伟力……

1937年冬天,我们又在武汉会面了,作宾装束很朴素,随身一件老羊皮外套,一根与众不同的弯曲手杖而已。胡子仍然长长的,只是有些微黄。我们好几次在大江堤边,蛇山坡头,作着数年来,未有的剖心的畅谈…….

现在1944年,我和作宾又快5年多不通信了!想起他曾给我莫大的影响和鼓舞,而我都不能回给他一丝一毫,我是深深感到惭愧难过的!

……

在成都第一师范求学时期的刘弄潮,作为出色的学生领袖,毫无惧色地活跃于成都各校之间,传播着新文化的火种。挟狂飙,乘雷电,刘弄潮带着汹涌的涛声,跃然于时代的大潮之中。

“朝辞白帝彩云间,千里江陵一日还。两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山。”1923年初,为避反动军阀追捕,刘弄潮被迫出川。伫立于劈波破浪一路前行的船头,望着远远甩在身后素有“夔门天下雄”之称的出川门户——夔门,望着夹江而立崔嵬摩天的三峡,望着奔腾呼啸波涛翻涌的长江,刘弄潮思绪万千,壮怀激烈。他像一支离弦的箭,他像一匹脱缰的马,他像一股挡不住的激流,向前,向前,向着辽阔无垠的未来飞奔而去……

巫山县神女景区拍摄的轮船航行在红叶映衬下的长江三峡巫峡水域(王忠虎 摄,图片来源:重庆日报)

(未完待续)

作者简介

吴再洪,曾用名吴再红,四川新都人,1981年考入四川大学哲学系,1984年1月加入中国共产党,1985年7月毕业于四川大学哲学系,获哲学学士学位,放弃留校机会申请到核试验基地工作,2004年转业回乡。曾任基地政治部宣传处长、气象总站政委、试验工程技术部气象研究室政委、靶场部气象研究室政委。出版有《采菊东篱下》《为什么要学哲学》等专著。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:吴再洪

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册