【传统文化】春节正式成为联合国假日│春节:中华民族最盛大的节日!

春节正式成为联合国假日

联合国通过决议将春节作为联合国假日

2023年12月22日,第78届联合国大会协商一致通过决议,将春节(农历新年)确定为联合国假日。

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵大使在联大决议通过后表示,春节作为中国传统民俗节日,不仅是阖家团圆、辞旧迎新的日子,传承着和平、和睦、和谐等中华文明理念,也承载着家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生等全人类共同价值。许多国家和地区把春节作为法定节假日,全球约五分之一的人口以不同形式庆祝春节。

戴兵大使指出,中国推动春节成为联合国假日,是践行全球文明倡议、倡导尊重世界文明多样性的务实行动。春节正式成为联合国假日,充分展现了中华文明的传播力影响力,将有力促进世界不同文明的交流互鉴,积极体现联合国倡导的多元、包容文化价值理念。联大决议将春节确定为联合国假日,得到了联合国会员国和联合国秘书处工作人员的热烈欢迎和踊跃支持。

联合国除了东道国的重要法定假日外,可由联大通过决议,把世界范围内广泛庆祝的节日确定为联合国假日,在当天尽量避免安排会议活动。联合国秘书长每年都在春节发表贺辞,向中国及所有庆祝春节(农历新年)的各国人民致以节日问候和祝福。

(来源:中华人民共和国常驻联合国代表团官网)

中华传统节日,以宏大丰富的内容、绚烂缤纷的色彩,展示了我国民族文化的壮丽画卷,展现了鲜活瑰丽的民俗风情,寓含了深刻丰厚的文化内涵,寄托了炎黄子孙浓烈的民族情感,成为传承民族精神的纽带,也是中华民族的一份璀璨遗产。

在这些传统节日中,最具影响力的主要有春节(含元宵节)、清明节(含寒食节)、端午节、中秋节、重阳节五大节日。这些传统节日,不但是灿烂的中华文化不可或缺的一部分,而且因其浪漫的传说和丰厚的习俗,在民族血脉里一直延展了几千年,至今不衰。像除夕的年夜饭、压岁钱、贴春联,像元宵节的花灯盛会、闹元宵,端午节的龙舟竞渡与吃粽子,以及清明节的祭祖与踏青、中秋节的月饼与团圆、重阳节的登高、赏菊与敬老等,它们特有的文化内涵和生命力,持续地塑造着我们民族的性格,也成为我们民族形象的标志。

春节:中华民族最盛大的节日

蒋德均

春节是中华民族炎黄子孙最为盛大隆重的传统节日,它犹如高悬于民族天幕上的永恒明灯,以其悠久的历史和独特的文化内涵,照耀着华夏的天幕,温暖着华夏儿女包括海外侨胞同胞,辉映着不同历史时期中国社会生活的形态。在此,我们简单介绍春节的起源与演变、春节的主要传统习俗和古代诗人对春节的吟唱佳作,让我们在享受丰盛的节日物质生活的同时,品味丰富的节日文化大餐。

一、春节起源

春节,在民间也叫过年或叫大年。

关于“年”的来历,有多种说法。其中,民间较为普遍的传说认为,“年”是一头怪兽,每到岁末年初交替时就会下山来找东西吃,碰到人便吃人。人们害怕受到“年”的伤害,于是在岁末三十的晚上全家人都闭门在家,通宵不睡,并且点亮灯火或吃团圆饭时放响鞭炮,吓走“年”。等“年”走后,灾难消除,平安无事,才在正月初一出门庆贺,互相拜年,大家安好。于是,放爆竹以示庆祝。

这自然是一种关于“年”的传说,不可足信。其实,“年”的真正起源,应是先民对自然规律尤其是四季循环周期性变化的认识,它根源于华夏上古先民的时间感受与时间意识。“年”就是一个周期性循环的时间概念,既是终点也是起点。这种意识与概念,在中国距今至少有三千年以上历史。我国第一部词典《尔雅·释天》有“夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载”的记载,这里的“岁、祀、年、载”,都是或都有表示时间变化与运行的意思。

本来“年”的本义是农作物成熟丰收之意,“年”作为历数单位也由此而来。所以,甲骨文中的“年”是象形字,意为人背禾,指收成。《说文解字》曰:“年,谷熟也。”在一年一度的谷物收获之后,先民们要举行庆祝活动,祭祀神灵,感恩天地,并祈求来年风调雨顺,五谷丰登。所以,上古时期,谷禾一年一熟,先民们自然萌生了谷禾成熟一次便是一年的概念。

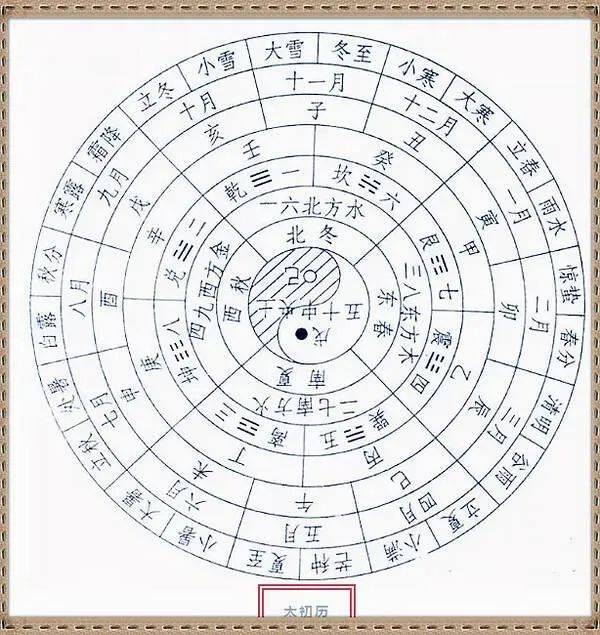

大概在周代,过年的习俗基本确定,成为中国人最为隆重而向往的日子。《诗经》《尚书》等先秦文献多有记载。西汉武帝时期,四川阆中人落下闳等天文历法学家依照夏历制定太初历,将岁首定为正月,年节由此固定下来。只不过,那时的过年时间与今天的春节有一些出入。

特别应注意的是,我们今天的春节在古代或者说在民国之前不叫春节,而叫岁首、正旦、元旦、元日等,将正月初一称为春节,始于1912年的中华民国。也就是说,春节一说始于民国元年的1912年。

福(书法) 张铜彦(图片来源:中国艺术报)

二、年节演变

“春节”在不同历史时代有不同称谓。先秦时叫上日、元日、改岁、献岁等;到了两汉时期,又被叫为三朝、岁旦、正旦、正日;魏晋南北朝时,称为元辰、元日、元首、岁朝等;到了唐宋元明时期,则称为元旦、岁日、新正、新元等;而清代,一直叫元旦、元日。

1911年辛亥革命后,1912年民国政府引进西洋历法,以阳历为标准纪年,官方称阳历为公历,民间仍然习惯用农历,又称阴历。所以,将公历的1月1日称为元旦,将古代社会的元旦即农历正月初一叫春节。我们现在实际上是“双年制”。因此,中央电视台新闻播报日期就是报双历:公历和农历。

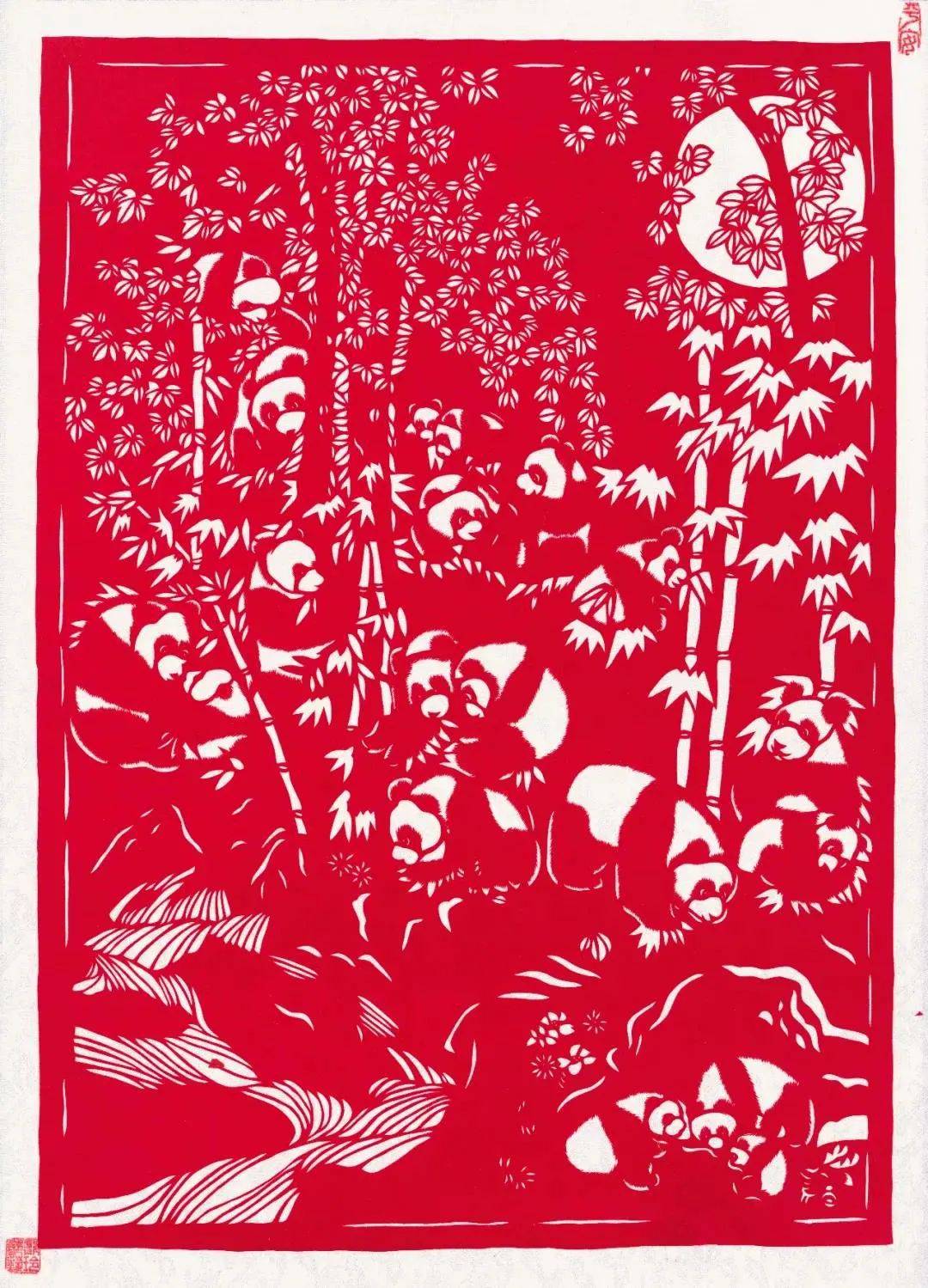

《团团园园》 剪纸 2011年 龙玲 作(图片来源:中国美网)

《尔雅·释天》中有“夏曰岁,商曰祀,周曰年,唐虞曰载”的记载。因为在夏代,人们以“岁”称年,“岁”是天上的木星,夏人将木星在天上运行的轨迹分为十二等分,对应地上一年,这是古老的天象纪年。

商人迷信鬼神,以年度祭祀周期为纪年,故“商曰祀”。

周朝是农业部落,重视农事,谷物成熟丰收为“年”。“年”在周朝基本确定。

汉代《太初历》将岁首定在正月初一,故《史记·天官书》有云:“正月旦,王者岁首。”皇家要举行庆祝朝会,举办各种庆祝活动。以后,这种习俗便由官方延至民间,历朝历代,大同小异。于是,正月一日有“三元之日”之称,即岁之元——一年之首、月之元——一月之首、时之元——四季之首。初一至初七为新年预测日,董勋的《问礼俗》记载:“正月一日为鸡,二日为狗,三日为猪,四日为羊,五日为牛,六日为马,七日为人。正旦画鸡于门,七日贴人于帐。”人们以每一天的阴晴来判定来年时运好坏,一般晴则好,阴则坏。后来又演变加上了八日为谷,九日为猫,十日为耗(即老鼠)。

到唐代,大年放假已成国家法定假日。七天假日的来历与此相关。

宋元明清的元旦依然沿袭唐代旧制。元旦朝会在宋代更加热闹,明代较为简朴,清代较为盛大。

1912年1月1日,民国成立,启用西历,也就是今天的公历,1月1日为元旦。1914年1月,国民政府发布公告,将传统农历新年元旦改为我们今天熟知的春节。

1949年,新中国将元旦、春节、劳动节、国庆节等年节定为国家法定节日。

春节作为中国民俗大节,在炎黄子孙的心目中具有其他节日无可替代的崇高地位。春节回家,享受天伦、亲情、友情,畅叙一年收获,祝福来年好运,这是每一位中国人的心愿。所以,“春运”这一人口大流动举世瞩目,为中国所独有,为世界上任何其他国家所没有。这就是传统的力量,文化的魅力。

三、 春节习俗

春节,作为中国民俗第一大节日,其历史之悠久,流传之广泛,影响之巨大,人数之众多,内容之丰富,可以说举世无双。其节俗内容丰富多彩,形式多样,参与性强,充满着人性伦理之美、天伦人情之美、文化艺术之美和人生智慧之美。我们依据过年的时间脚步,依次展开中国年俗长卷,来一次年节文化习俗之旅。

中国过年,按照传统习俗,一般是从腊月二十三开始,直到正月十五日元宵结束,历时20天左右。分为节前、节中和节后。年节时间延续长、地域跨度广,节日活动丰富多彩,是我国最重要、最隆重,也是历史最悠久、最热闹、最盛大的传统节日。

节前为过年做准备。忙年歌通过童谣的方式,较为完整地描绘了各地主要是汉族民间的春节习俗。如广为传唱的民谣曰:

二十三,祭灶官;二十四,扫房子;二十五,磨豆腐;二十六,蒸馒头;二十七,去赶集;二十八,把猪杀;二十九,快打酒;年三十,包饺子。

从民谣中,可以知道辛勤劳作了一年的中国老百姓,对过年的期待和对来年幸福美好生活的殷切期望。当然,这种忙年歌,各地略有区别,但都大同小异,都是在为过年忙碌着准备着。

当各种年货备齐,春联、窗花贴好,年节的高潮也就到了。大年三十和初一,在中国人的心中具有特殊位置。中国领土辽阔,地域广大,南北温差较大。即使北方雪花飘飘、气温低下,但年三十依然是一个无比温馨温暖的日子。而在南方,尤其是岭南大地,已是春光明媚,春意浓浓。在中国人心中,大年三十一定要好吃好喝,我们可以穷一年,但不能穷这一天。我们可以劳累364天,但大年三十这一天也得停下来休息。我们可以一年在外奔波打拼,但大年三十都得回家团聚。此时此刻,你可能才会更深切地体会唐代诗人戴叔伦诗歌的独特魅力与特别心境。

旅馆谁相问?寒灯独可亲。一年将尽夜,万里未归人。

寥落悲前事,支离笑此身。愁颜与衰鬓,明日又逢春。

——唐·戴叔伦《除夜宿石头驿》

过年的重头戏是吃年夜饭,又叫团年饭、年更饭、分岁宴等。它起源于上古先民的年终祭祀仪式。据民俗专家考证,舜即位后,带领部属祭祀天地,感恩圣灵。从此,人们便把这一天当做岁首,即正月初一,也叫元旦,这就是农历新年的来历,也即后来的春节。所以,吃团年饭,一般先祭祀天地和祖先,先请神灵和祖先享用,然后家人才能入席就餐。

年夜饭的一些菜品也充满了意寓。过去,贫寒之家有六大碗、八大碗之说,寓意六六大顺和发财致富。家境好一点的有“吉祥十景”菜谱,寓意吉祥如意、十全十美。但无论贫富,在南方,年夜饭一般必备鱼和丸子,前者寓意年年有余,后者寄寓团团圆圆。在北方,年夜饭一般必备鱼和饺子,前者寓意年年有余,后者寄寓更岁交子以及发财。还有饺子里包有各种馅,吃到不同的馅寓意来年不同运气。

吃完团年饭,接着就是发压岁钱,又叫押岁钱、守岁钱、压崇钱等。压岁钱是小孩子新年最期盼的礼物。长辈给晚辈压岁钱,以祝福晚辈平安度岁。给压岁钱,各地的习俗也因地而别。

然后,是守岁。过去没有电视、手机、网络等电子产品,人们吃过年夜饭后,围坐在火炉旁,拉家常、聊未来、谈天说地,或者玩扑克、打麻将、做游戏等,文人雅士的吟诗赋词则是士绅官僚家庭的保留节目。小朋友们更是兴奋异常,嬉戏打闹,即使平时严肃的家长也不会呵斥,一直到五更天明,迎来新岁。现在,电子产品普及,人们往往围坐客厅,一边谈话聊天,一边观看春晚。人们在辞旧迎新的除夕以通宵不寐的方式守候新年的到来,故名“守岁”。

据民俗专家考证,守岁之俗在中国已有二千多年历史。晋人周处著的《风土记》有关于蜀地的年俗记载,年末相互赠送年节礼物叫“馈岁”,相互宴请叫“别岁”,除夕通宵不眠叫“守岁”。古人守岁,除了年岁更替、送旧迎新外,还有强固身体、延年益寿之期。今天,人们守岁,虽不一定通宵,但一般也要等到新年的钟声敲响,表达人们对旧岁的辞别与对新年的守望!

除夕守岁时,家里的岁火或灯火要明亮,一方面表示驱邪,赶走年兽,一方面祈求来年事业顺利与兴旺,红红火火,家人平安,身体健旺。

接着就是新年庆贺与拜年。中国古代是一个农耕社会,日出而作,日落而息。所以,民间都以鸡鸣为候。鸡是古代古人司晨之钟,故有“鸡鸣将旦”之说,又有正月初一为鸡日之言。所以,正月初一的鸡鸣尤为重要而有意义,它召唤着新年的到来。可见,鸡在古代的重要性。故明代大才子唐伯虎有《咏鸡》诗三首云:

其一

武距文冠五色翎,一声啼散满天星;铜壶玉漏金门下,多少王侯勒马听。

其二

头上红冠不用裁,满身雪白走将来;平生不敢轻言语,一叫千门万户开。

其三

血染冠头锦做翎,昂昂气象羽毛新;大明门外朝天客,立马先听第一声。

当然,随着计时技术与手段的改变,新旧年的确定早以午夜零点为界了。那么,新年庆贺需做些什么呢?

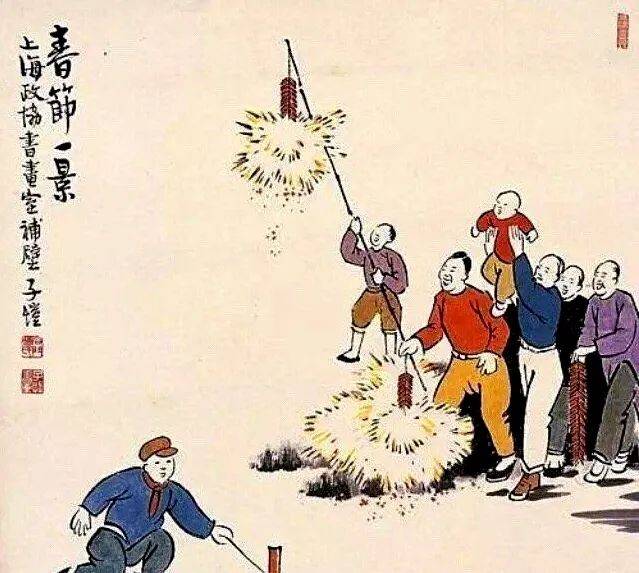

一是燃放爆竹或烟花辞旧迎新。它起源于原始宗教信仰,人们以此驱邪祈福。远古先民认为,火光和响声可驱走鬼邪,祈求平安,带来好运。同时,燃放爆竹与烟花可增添年节的热闹与喜庆。宋代诗人范成大的《爆竹行》有生动的描绘,极具民俗价值:

岁朝爆竹传自昔,吴侬政用前五日。食残豆粥扫罢尘,截筒五尺煨以薪;

节间汗流火力透,健仆取将仍疾走;儿童却立避其锋,当阶击地雷霆吼。

一声两声百鬼惊,三声四声鬼巢倾;十声百声神道宁,八方上下皆和平。

却拾焦头叠床底,犹有余威可驱疠;屏除药裹添酒杯,昼日嬉游夜浓睡。

二是祭祀天地和祖先。人们在爆竹声中迎来新年。随着新年降临,年前回天庭汇报人间一年工作的各路神仙,带着新的使命又要回到人间。所以,人们为了讨得好运,便纷纷摆起香案,虔诚地祭祀诸神,祈求降幅。同时,祭祀祖先,祈求保佑家人康宁。一般是一拜天、二祭灶、三祀祖。正是这种年复一年的祭祀与团聚,加强了家族的内在凝聚意识,保障了家族传统的延绵,构成了独具特色的中华文化中的宗法家族制度文化。家庭或家族是构成人类社会的基本单元,也是历史文化传承的基本单位。这是中华文明数千年延绵不断的重要原因之一。

三是穿新衣、喝春酒。今天,物质条件极大改善,物质生活极度丰富,人们对过年穿新衣已没有多少急切期盼和新奇之感了。但在古代社会和物质匮乏的年代,一般家庭人家只有过年才能穿上一套新衣,那种新奇感与幸福感真是无以言说、难以言表。新年穿新衣的习俗从汉代就开始了。新年伊始,万象更新,人们的衣着服饰当然也要焕然一新,尤其是小孩,即使大人不吃不喝,也会在过年时给家里的孩子置备一套新衣,这成了中国年节文化中的一大亮点。唐代诗人刘禹锡在《元日感怀》中有描写他流放湘南所见过年的情况和感受:

振蛰春潜至,湘南人未归。身加一日长,心觉去年非。燎火委虚烬,儿童衒彩衣。异乡无旧识,车马到门稀。

新年穿新衣,不仅有年节喜庆与美饰的作用,而且具有文化尤其是宗教信仰文化的神性意义。在中国人的意识里,过年的祭祀天地神灵祖先,衣着新洁,喜庆鲜艳,这既是对神灵的尊重,神灵才会保佑你来年好运,做事顺顺当当,生活红红火火,身体健健康康,也是象征着人们进入新的生命旅程,新年新气象,体现了中国人重视新年的时间更替与更新意识。

喝春酒是过年仪式中重要的一个项目。民以食为天,神亦然。在中国,祭祀天地神灵祖先都得有酒有肉。酒是谷物之精华。过年一般在农历二十四节气的立春前后。所以,过年喝的酒就叫春酒。我国第一部诗歌总集《诗经·豳风·七月》有“十月获稻,为此春酒,以介眉寿”的诗句。南北朝时期诗人庾信《正旦蒙赵王赉酒诗》云:

正旦辟恶酒,新年长命杯。柏叶随铭至,椒花逐颂来。

流星向椀落,浮蚁对春开。成都已救火,蜀使何时回。

宋代大文豪苏轼有《除夜野宿常州城外》(二首)

一

行歌野哭两堪悲,远火低星渐向微。病眼不眠非守岁,乡音无伴苦思归。

重衾脚冷知霜重,新沐头轻感发稀。多谢残灯不嫌客,孤舟一夜许相依。

二

南来三见岁云徂,直恐终身走道途。老去怕看新历日,退归拟学旧桃符。

烟花已作青春意,霜雪偏寻病客须。但把穷愁博长健,不辞最后饮屠苏。

此外,还有大家耳熟能详、家喻户晓的宋代诗人王安石的《元日》诗:

爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏;千门万户瞳瞳日,总把新桃换旧符。

四是贺年和拜年。贺年和拜年的一般顺序是先家内,后家外。先男家,后女家。贺年与拜年的意义,一则加强家族内部的凝聚力,强化人伦亲情,二则加强亲友或邻里关系。其贺年与拜年的礼节各地因地而别,但大体大同小异,一般是晚辈向长辈拜年,小房向大房拜年,长辈则向晚辈发红包。

五是拜财神,祈望新年好运发财。迎财神、接财神、拜财神的时间各地不一,一般是正月初一到初五皆可。“开门大发财,元宝滚进来。”所以,在正月初一到初五甚至十五乃至整个正月里,使用频率最高的词语便是“恭喜发财”。

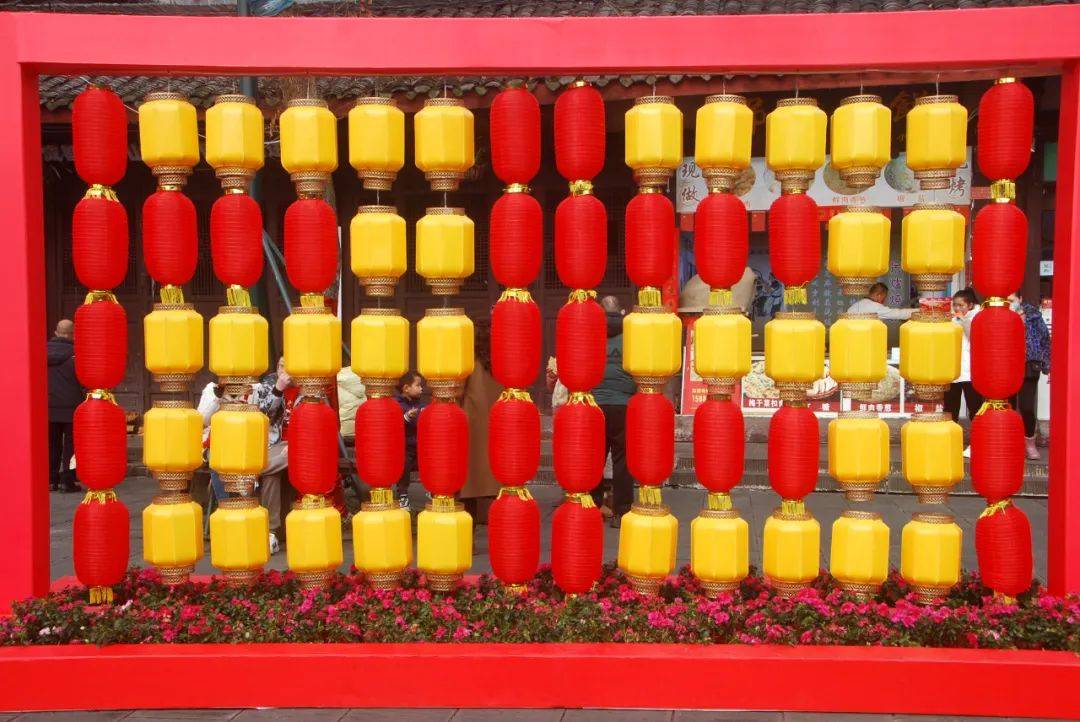

最后便是正月十五闹元宵。如果说,过年是中国人全民参加的民俗大戏,那么正月十五元宵节就是这出大戏的压轴剧目,一个“闹”字,可以想象它的景象和气氛。因为正月十五前后是新年第一个月圆之夜,故称元夜、元夕、元宵。按中国道教说法,一年有三个元节,即正月十五为上元节,七月十五为中元节,十月十五为下元节,合称“三元节”。

元宵节的典型民俗就是观灯会,故又称“灯节”。元宵节的起源有多种说法,但都与祭祀神灵有关。元宵灯会兴盛于隋唐,历代沿袭。宋代极盛,沿袭至今。元宵节的主要活动有观花灯、猜灯谜、逛庙会、放烟火、赏戏剧、吃元宵、舞狮子等。当然,中国地广,南北东西各个地域在一些具体内容上有些差别。很多文人雅士都留下了传世名篇。比如唐代诗人苏味道的《正月十五夜》:

火树银花合,星桥铁锁开。灯树千光照,明月逐人来。

游妓皆穠李,行歌尽落梅。金吾不禁夜,玉漏莫相催。

宋代大诗人李清照《永遇乐·元宵》:

落日熔金,暮云合璧,人在何处?染柳烟浓,吹梅笛怨,春意知几许?元宵佳节,融和天气,次第岂无风雨?来相召、香车宝马,谢他酒朋诗侣。

中州盛日,闺门多暇,记得偏重三五。铺翠冠儿,捻金雪柳,簇带争济楚。如今憔悴,风鬟霜鬓,怕见夜间出去。不如向、帘儿底下,听人笑语。

宋代大词人辛弃疾《青玉案·元夕》:

东风夜放花千树,更次落,星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

可以说,这方面的佳作如林,读者朋友有时间可慢慢品读、细细体会这些诗词蕴含的意境。

元宵节也是一个浪漫的节日。在封建的传统社会中,元宵灯会也给未婚男女相识提供了一个难得机会。在古代,年轻尤其是未婚女孩是不允许出外自由活动的,但过节却可结伴出来游玩,元宵节赏花灯正好是一个交谊的机会,未婚男女借着赏花灯也顺便可为自己物色心仪的对象。因此,元宵灯节期间又是男女青年与情人相会的时机。欧阳修《生查子》:“去年元夜时,花市灯如昼;月上柳梢头,人约黄昏后。”描写的就是这种情景。所以说元宵节也可以说是中国的“情人节”。一些青年男女在游花灯、猜灯谜、品美食、赏烟火的同时也在观人,很多青年男女一见钟情,甚至私定终身。其景其情有些如现代诗人卞之琳《断章》所写:

你站在桥上看风景,

看风景人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

元宵节一过,意味着整个春节年节过完,人们便开始新的一年忙乎了。

END

作者简介

蒋德均,笔名文生,研究员、教授,中国作家协会会员,中国写作学会会员,世界华文创意写作学会理事,四川省鲁迅研究会常务理事,四川省学术与技术带头人后备人选,四川省作家协会第九届全委会委员,成都文学院签约作家,宜宾市作家协会副主席,大型文化丛书《李庄文丛》主编。

主要研究方向:写作学、古代文化、地方文化与企业文化建设。省级精品课程和省级一流课程《写作》《商务与政务写作》主讲教授。主持或主研国家级、省部级课题12个,负责多个大型文化文学写作项目以及纪念馆展陈策划与撰稿。发表学术论文100余篇,主编或参编高校文科教材8部11册,主编文学作品选集20余部。在《人民日报》《光明日报》等报刊刊发作品和文章。作品选作985、211和“双一流”工程大学通识博雅教材。出版《诗歌语言艺术论》《文学再思录》等学术著作6部,文化随笔集10部,《文生抒情哲理诗选》《与名人为伴》《一江春水》《另一种天问》等诗集24部,发表学术论文100余篇,主编或参编高校文科教材8部11册,主编文学作品选集20余部。文章入选全国高考语文阅读材料和党政领导干部学习材料。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:蒋德均

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册