【人物】不一‖这是敦煌最美的女儿,真正见过她的人却很少

如果我死时让我留一句话,我就留这句:我为敦煌尽力了。

——樊锦诗

8月19日,第四届“吕志和奖——世界文明奖”公布获奖者名单。

(该奖项一年一度,每年会颁发3个奖项类别,分别是持续发展奖、人类福祉奖和正能量奖,用以表扬获奖者在推广世界文明以及共创美好世界方面做出的杰出成就,袁隆平便是此前的获奖者。)

而今年“正能量奖”的得主,是一位81岁的中国老人。

樊锦诗。

樊锦诗是谁?

对于这个名字很多人可能并不熟悉,但对于敦煌莫高窟,所有人一定不陌生。

季羡林说:世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个;而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌,再没有第二个。

敦煌莫高窟,作为中国给予世界独一无二的礼物,却以一种缓慢的、不可逆转的态势在消逝。

而这个叫樊锦诗的姑娘,在最青葱的岁月选择来到大漠深处,倾尽一生的时间守护敦煌,为莫高窟带来了“永生”。

她是永远的“敦煌的女儿”。

01

出生于1938年的樊锦诗,受父亲影响,从小对历史文物产生了浓厚兴趣。而初中时期历史课本上对于敦煌的描写,便在她的内心里种下了一个关于敦煌的梦。

秉承着那份热爱,樊锦诗如愿考入了北京大学历史系考古专业。

1962年,北大毕业前的考古实习中,24岁的樊锦诗毫不犹豫地选择和另外三名男同学来到敦煌实习。

第一次到达敦煌,樊锦诗就被彻底震撼了。

余秋雨曾在文章中写道:“莫高窟可以傲视异邦古迹的地方,就在于它是一千多年的层层累聚。看莫高窟,不是看死了一千年的标本,而是看活了一千年的生活。一千年而始终活着,血脉畅通、呼吸匀停,这是一种何等壮阔的生命!”

樊锦诗忍不住看痴了。

然而,和震撼的艺术形成鲜明对比的则是恶劣的生活环境。

莫高窟位于甘肃省最西端,气候干燥,黄沙漫天,冬冷夏热。

一天只吃最简单的两顿,喝的是盐碱水,住的是破庙泥屋,没水没电,半夜还会有老鼠掉下来,也没有卫生设施,晚上想去上厕所,还得摸黑走上好一段路。

白天去洞窟,必须要爬蜈蚣梯,因为害怕,每天樊锦诗都会在身上揣几个馒头,尽量不喝水,避免要去厕所攀上爬下。

莫高窟的生活,无一不在挑战这个在上海小康家庭长大的姑娘。实习期间,樊锦诗几乎没有好好吃过一顿饭,本来她的身体就不好, 没待到3个月就病倒了,不得不提前结束实习。

“我再也不想到这个地方来了。”

离开敦煌的时候,樊锦诗暗暗对自己说。然而不到一年,她却食言了。

1963年,樊锦诗毕业,在分配工作时,敦煌文物研究所的人过来北大,指明要之前来敦煌实习的那4个学生。

樊锦诗的父亲知道后,当即写了长长一封请求信让女儿带给学校和院里的领导,他实在舍不得女儿去那么远的地方受苦,希望可以重新分配,然而这封信却被樊锦诗留了下来。

“祖国的需要,就是我的志愿。”

那一年9月,樊锦诗再一次来到了敦煌文物研究院,这一待便再也没离开过。

02

“从内心深处我真想长期留在这里,永远留在这里。真好像在茫茫的人世间奔波了六十多年,才最后找到了一个归宿。”

这是季羡林在《在敦煌》里写的一段话,也是樊锦诗很喜欢的一段话。

刚开始到敦煌,她并不认为自己会长久待下去,一是这里条件恶劣,而且丈夫和孩子都在远方。然而随着时间的流逝,敦煌却渐渐成为她生命中不可割裂的一部分。

“我躺下是敦煌,我醒来还是敦煌。”

在敦煌五十多年,樊锦诗走遍了大大小小七百三十五个洞窟,看遍了每一寸壁画、每一寸彩塑。

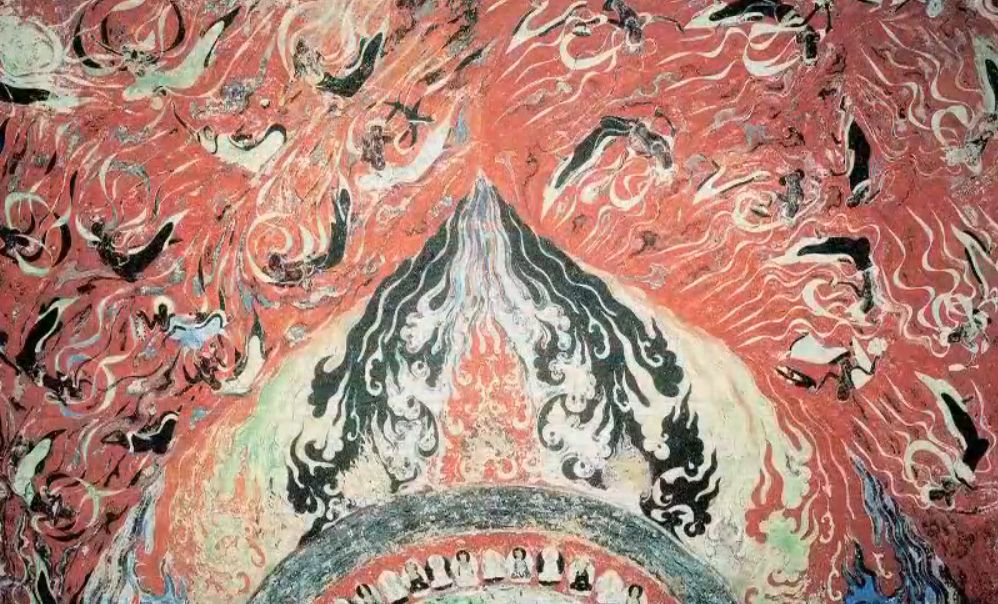

在《开讲啦》节目中,撒贝宁曾经随意放出几张飞天壁画,每一张图出来,她第一眼便能认出是哪个窟、是哪个朝代、是什么风格。

这一幅画,第249窟的

是西域式飞天和中原飞天的结合

这是412窟,这是隋代的

里面多少有点外来的影响

她带领科研人员在石窟考古、佛教美术、文献研究等很多领域都取得了新成果。其主持的《敦煌石窟考古全集》更是被饶宗颐先生赞叹:既真且确,精致绝伦,敦煌学又进一境!

1998年,已经60岁的樊锦诗成为继常书鸿、段文杰之后,敦煌研究院第三任院长,继续守护着心爱的敦煌。

03

随着莫高窟的知名度越来越高,当地政府提出让莫高窟上市,进行商业开发。

樊锦诗立刻站出来表示反对:一旦上市,莫高窟就变成了一个摇钱树,必定人满为患,追求利润最大化,便不会去考虑将来的事,也不会考虑是否有利于壁画雕塑的保护……

那段时间,樊锦诗带着研究所里的人,北京兰州两头跑。为了省钱,在北京永远只住20块钱的地下招待所。在她的努力下,莫高窟上市的风波最终偃旗息鼓。

为了更好的保护,樊锦诗不仅积极谋求国际合作,开创了中国文物保护领域国际合作的先河,更在各大景点中对莫高窟率先实现限流。

有人觉得她傻,有钱不赚,然而对于樊锦诗而言,她只想要守护敦煌,保护文物,把莫高窟完完整整地传下去。

她在《永远的敦煌》里写道:我们不仅着眼于当代的保护,而且努力做到完完整整、原汁原味地将莫高窟的全部价值和历史信息传给子孙后代,我们没有权利将留给子孙后代的文化遗产毁在我们这代人手中。

樊锦诗清楚,敦煌壁画正在衰退,而只靠限流,也无法满足越来越多的人对于莫高窟的向往——“保是第一位,然后还要扬”。

也是她首先提出了“数字敦煌”——要用数字技术,让更多的人看到敦煌,让不可再生、不可永生的文物得以永存。

已是年过半百的年纪,她却带领敦煌研究院的成员建立数字中心,为每个洞窟、每幅壁画和每尊塑像建立数字档案,用数字技术让莫高窟容颜永驻。

尽管耗资巨大,反对者众,但她从未犹豫。

而时间为她证明了一切。

2016年5月1日,“数字敦煌”资源库正式上线。自此,全世界的人都可以通过网络,免费欣赏30个洞窟、10个朝代的高清图像,实现全景漫游。

让每个人,都可以离敦煌近一点,更近一点。

04

“人们说她是敦煌的女儿,那我就是敦煌的女婿。”

说这句话的是樊锦诗的丈夫彭金章。

两人是同班同学,相爱在未名湖,大学毕业后,一个分配到了敦煌,一个分配到了武汉大学,各自奔向祖国最需要他们的地方。平日基本见不了面,只能靠书信往来。

那个时候樊锦诗和彭金章约定,3年后,等她看完了莫高窟的雕像和壁画,就去武汉和他团聚。

然而3年后,因为种种原因,樊锦诗却没能回来。有人劝彭金章:“算了,别等了,不如重新找一个,还免得忍受两地分居的苦。”

然而彭金章却只有一个回答:“我等她”。

在敦煌呆久了,樊锦诗变土了,变糙了,吴侬软语也被西北风吹硬了,然而在彭金章的眼里,她依旧是那个他认定了要携手走一辈子的姑娘。

1967年,樊锦诗趁着探亲假奔赴武汉,两个人在武汉大学的宿舍举行了简单的婚礼,此后便开始了19年的分居生活。

在此期间,樊锦诗和彭金章的两个孩子相继出生。为了孩子的教育,两个人想过很多办法,最后还是彭金章选择将两个孩子都接到自己身边,一边上班一边照顾孩子,没有半句抱怨。

樊锦诗曾多次提出申请,想调到武汉工作,但身为工作骨干,这个申请一直没被通过。等到1986年领导终于同意樊锦诗调离,她自己却犹豫了,莫高窟已经成为她生命里重要的存在:“这个石窟,好像我还应该给它做点什么。”

樊锦诗将自己的想法告诉了彭金章,彭金章只回复了她一句话:“看来我得过去跟你腻在敦煌了”。

作为武汉大学考古专业的创办者,那个时候的彭金章已经是武汉大学历史系副主任、考古教研室的主任,但为了妻子的心愿,他没有丝毫犹豫,放弃了武汉大学的一切,奔赴敦煌。

那一年,分居了19年的夫妻,终于在黄沙漫天的敦煌团圆。

有人问彭金章他和樊锦诗的爱情。

彭金章回答:

相恋在未名湖

相爱在珞珈山

相守在莫高窟

彭金章本是从事夏商周的考古研究,年近50却开始投入敦煌的研究。他率先勘探清理莫高窟的北区,将有编号的洞窟从492个增加到735个,为敦煌的考古发掘和文物保护做出了重要贡献。

樊锦诗不止一次地表示,自己的先生是“打着灯笼也难找的好丈夫”,“没有他的支撑,这个家庭可能就散了”。

两人一起在敦煌工作了三十多年,彭金章总说:“将来工作任务完成了,我就跟着她去上海休养,我乐意跟着她。”

樊锦诗也曾不止一次想着,等他们两个人都老了,卸下了工作,就一起到处游一游看一看。但这一次,彭金章食言了。

2017年7月29日,81岁的彭金章永远闭上了双眼。

而就在那一年的4月份,一向不爱接受采访、不爱上节目的樊锦诗接受了《朗读者》的邀请:因为“老彭喜欢看你们的节目,他在电视里看见可能高兴。”

根据彭金章遗愿,敦煌研究院未发讣告,一切从简。

他离开得安静,没有打扰公众半分,然而一直到今天,樊锦诗依然觉得彭金章就在自己身边:“他还在我身边,他到今天还在,没走,还在支持着我,看着我。”

在樊锦诗心中,那个宠了她一辈子、支持了她一辈子的男人,永远活在她的生命里,不曾变迁,不曾褪色。

05

敦煌研究院的张先堂曾跟樊锦诗去上海出差,正好和樊锦诗的双胞胎姐姐见了面。

“两个人站在一起,我们几乎不敢相信是姐妹。”

樊锦诗的姐姐依旧风姿绰约,显得很年轻,而樊锦诗头发花白,穿着最简朴的衣服,脸上全是敦煌的风沙吹出来的沟壑,感觉比姐姐还要老上许多。

——“心里可有心酸不平?”

——“无怨无悔。”

早在刚到莫高窟的时候,她就亲眼目睹包括常书鸿、段文杰在内的敦煌守护者,心甘情愿放弃优渥的生活,扎根在敦煌。

“最后就埋在莫高窟的前头,还守望着莫高窟。”

而那份守护的信念也融进了她的灵魂里:愿倾尽所有,为敦煌奉献一生。

樊锦诗在给北大新生的信里写道:

“我几乎天天围着敦煌石窟转,不觉寂寞,不觉遗憾,因为值得。我这辈子就做了一件事,无怨无悔。”

对于她而言:

做一个像样的人,度过一个像样的人生。当你回首往事时,不因碌碌无为而悔恨,也不为虚度年华而羞耻,那你就可以好骄傲地跟自己说:你不负此生。

一辈子,一颗心,一件事,足矣。

来源:视觉志

作者:不一

用户登录

还没有账号?

立即注册