【红色记忆】张光昭:回忆抗日战争时期在阆苍南中心县委的工作

回忆抗日战争时期

在阆苍南中心县委的工作

张光昭

“七七事变”前,在四川成都的张曙时同志发展了一批党员;韩天石同志在四川大学建立民族解放先锋队,饶志俊同志建立了民协。“七七事变”后,党中央从延安派罗世文、周凤平等同志来四川发展党组织,抗日救亡运动高潮中发展和建立了一批地方党组织,党的发展更壮大了,普及到了全省,好多县建立起党的领导机关。1939年2月建立阆苍南中心县委,不久建立苍溪县委,这是南方局最大的县委组织,有300名左右党员。

在抗日救亡斗争中,我党领导的八路军、新四军不断取得胜利,抗日根据地不断扩大,人民武装部队不断发展,国民党蒋介石则是大溃退,反革命本性复活,恼羞成怒,积极掀起第一次反共高潮。

1939年1月,国民党召开五中全会,确定政策重点,由对外转向对内,秘密颁布《限制异党活动办法》《共党问题处置办法》《沦陷区防范共产党活动办法》等反动法规,并设立防共委员会等一系列反动机构。因而党中央南方局提出整顿巩固党的任务。

1939年5月,我参加川康特委举办的党员培训班,郑伯克同志专门讲秘密技术。7月结束,郑伯克同志通知我,分配去阆中工作,参加阆苍南中心县委,任宣传部长,书记冯列斯(胡景祥),组织部长刘国定,就是《红岩》小说中的叛徒甫志高的原型。所管地区阆中、苍溪、南部、剑阁、昭化、广元、巴中、南江、通江9个县。任务是执行党的整顿、巩固政策。7月以《星芒》通信社特派记者身份去阆中。

我来阆中后,以《星芒》通讯社特派记者身份出面活动,由于不懂得公开工作和秘密工作的关系,不懂党的救亡工作和党的组织工作的关系,用在成都领导抗日救亡运动那一套来管理党。阆中的救亡活动中心XXX地方我经常去;再是我去阆中,冯列斯已走,刘国定安排我住张际中同志的张家丝厂,我每天早起锻炼,都在后院树林里唱《国际歌》,这样就引起敌人的注意;这里还有一个特殊情况,潘文华的川陕鄂边区绥靖公署设在阆中,我们去了一批共产党员,李代宾同志我很熟悉。特务也去的不少,斗争更加尖锐复杂。这时,敌人已准备向我下毒手,逮捕我,李代宾同志知道这情况。这时,新中心县委领导饶孟文、郝谦同志已经来阆中,通知我立即隐蔽。我到高家坎陈光铨同志家,我住那间房子,靠街,两个特务就在小街上说:“这个家伙昨天都还在,今天就不见了,到哪里去了?”1982年我到阆中,还去那个地方详细看了一下。

饶孟文、郝谦来阆中改组中心县委后,饶是书记,郝谦是组织部长,刘国定、王子模和我是执委。总结检查中心县委工作,首先提出对我的批评,说我不讲秘密技术,事实本来是这样,但我强调客观不懂,和饶辩论,饶本来是成都群力社最早的发起者、组织者,我们都是最先参加群力社的,彼此也很熟悉,又互相了解。饶个性强,脾气不好,他把桌子拍了一巴掌说:你歪,黄爽英(群力社负责人之一),比你更歪,我都把他(她)压下去了。当场宣布给我以党纪警告处分,这刺激太大了,一年被处分两次,是否还有前途(1939年初川康特委邹凤平同志派我去梓潼魏城利国农场种蓖麻子,工作不安心,一心想去延安,川康特委派巡视员杜晚初同志来绵阳联系,宣布川康特委对我的处分决定,原文我现在还记得:此人认识清,能力有,唯工作动摇,若逃则去之,不逃可以转变为有力干部,给予党的严重警告处分)当时在阆中没有住处,住在华光楼下街惠来旅馆里,一个星期没有吃饭,没有睡觉,考虑一个问题,革命不革命?革命是否还有前途?不革命干什么?这一次是对我世界观、人生观的彻底改造,对我走上共产主义革命道路是一个质的转变。以后中心县委决定派我去剑阁县南部边界的罐鸭场,做党组织的整顿巩固工作。

罐鸭场在剑阁县南面,接近南部县,据说现属南部县管,在升钟寺北面。升钟寺是有名的革命地区,1932年那里的农民暴动是四川有名的,现正在那里修一座14亿多立方水的大水库,蓄水区就在那一带。由阆中去一天还走不到,这个地区产木材,那时每年涨水季节,农民利用西河运木材去南部县出售,每年都要死不少人,那地区的人烟很少。

我在罐鸭场住在王子汉家,他是区委书记,又是国民党的保长,一个老婆,有两个几岁的娃娃,4列3间的大瓦房,我去那时,还未打谷子。

新到一地首先熟悉环境,也成了我们的习惯,我约王子汉同志在他房子周围走走。走到厨房背后,看到几个大木桶,装着红薯叶子,在我们贵州,那是喂猪的“猪食”,顺口而出,问他家喂多少猪,老王一手拉着我,使我莫名其妙。不久,一天吃饭,那是招待客人,取名叫“甜浆饭”,做法就是用一碗黄豆磨成浆,用大米和红苕混煮,最特别的是饭要煮熟时,放一烧箕红苕叶子。我是爱吃红苕的,加之天热,吃“甜浆饭”是最理想的。哪知道,天哪,红苕叶子是涩嘴的,饭一进口,涩得简直吞不下去,几乎要吐出来,实在难受,不吃如何办?逼着吃下去,那些群众都是这样吃的。每天,都是蒸红苕、煮红苕,几个月实在受不了。那些群众吃干饭是逢年过节或婚丧事故,要每家送一碗。他们吃肉就更不容易了,我没有看到买肉回家来吃的,他们请我吃肉,都是逢场天,我只去过两次。

那里的党员,大概有三四十个,剑阁县有个材料是对的,关于袁朝品的问题,做区委书记是以前的事,组织是他发展的,我去时是王子汉,哪个决定的,我不知道。我碰到的都是些上层人物,没有基本群众,加之成分复杂,思想混乱,生活散漫,还有吃大烟的,如何整顿巩固,向中心县委提出了一个方案,保留少数人。可是几个月后我身体拖垮了,中心县委看着不行,改做巡视员,做剑阁、昭化、广元一带的巡视。

以后几个月的生活、工作,就是昭化、广元、剑阁,或许是剑阁、昭化、广元,假如由阆中出发,到罐鸭场再到剑阁、昭化、广元,或许由阆中出发,经苍溪梁子上的烟峰楼,五里子的广元,因为要给中心县委领导汇报,就是这样不停地走着。这条路,最难走的是阆中到剑阁,本来阆中到剑阁有三国时修的古道,虽然人烟少,还有人走,沿途有大柏树做路记,但我们走小道却几十里无人烟,豺狼虎豹常出没,偶一不慎,就有危险,几十里路才有场镇,计划不好,就会饿饭,找不到地方住。

这里有个故事,我在剑阁金仙场住宿,农民没有火柴,又是烧柴烧草,为了急于做饭给我吃,叫一个六七岁的娃娃去邻居取火种。这个娃娃没有带工具去,他妈妈催得急,我也替这个娃娃着急了,如何办?真是情急生智,这个娃娃抓了一把冷灰放在手板心上,又用手抓一粒火种(火炭子)放在上面,我没有想到用这个办法把火取回来了。农村孩子也是有智慧的,几十年来我都未忘记这件事。

广元只有难民收容所有一个同志,剑阁收容所也有一个。广元这个同志已被捕,我不知道,去联系他,几乎出了问题,看情况不好,我就逃了,以后剑阁的同志告诉我,这人已被捕。昭化只在三磊坝有一个同志,我由昭化去是顺江而上,那天起冒了夜,已是入冬天气,冷得没有办法,碰巧有一家渔夫因天冷起床来烧火取暖过夜,我也去他那里要求烤火,得到主人同意,天亮后才到的三磊坝,住了两天,那同志对人还好。

剑阁的党员多一些,是个特支,那里是伪专署所在地,农校陈和文同志是支书,我们接触多些,还有常显龙、罗文卓等。我去苍溪工作后,就没有管这个组织了。以后中心县委出问题就把这些人丢了。现在陈和文同志、常显龙同志的政策都落实了。据说剑阁还有些同志的问题没有解决,同志们给我写信来要求证明,我也转绵阳地委,请他们帮助解决。

在阆中我碰着一个同志,记不清他的名字了。他说是农校的学生,因告陈和文同志的状,1939年开除了他的党籍,他认为不对,我认为是对的,还认为陈和文同志是坚持真理,实事求是的。据他说,陈和文同志逃难时,还在他那里避难,为什么不徇私情,坚持开除党籍。事实是1938年他就去参加三青团,与国民党联系,参加活动,党这时没有这个政策,不同意搞两面派。

苍溪县的党组织,是由王子模同志发展的,王子模同志是苍溪县槐树驿的人,早年参加红四方面军,1937年中央派邹风平入川时,一起回到四川的,于江震同志派到南充,王子模同志到苍溪建立党的组织,王子模同志是搞军队工作的,多年做党的公开工作,发展地方组织,特别是地下党组织,没有经验,加之1938年是大发展时期,带来了不少问题。罗洪宾就发展100余名党员没有任何手续,固然有客观条件,那是苏区,群众拥护共产党,同时党要求大发展,放松一点也可以。不管如何说,建立起几百人的一个大党还是有功劳的,在党史上值得一提。

苍溪有两个完整的县委,据南方局重庆资料室告诉我,有几百名党员,有两个完整的县委,是南方局党史上没有的。1938年,川康特委派郑伯克同志去阆苍南检查工作,清理组织,何香芗因长期脱离党,被捕事件后,没有经过严格审查,停止组织关系。

1939年我去阆中,郑伯克同志明确交代的任务是整顿巩固党。我去以后,冯列斯同志已离去,我和中心县委组织部长研究决定,遵照川康特委指示,办党员训练班,先办苍溪县委扩大训练班,我去主持的。主要讲列宁主义概论、斯大林那本小册子、农民问题、民族问题、战略策略问题、党的建设等。在讲话过程中,已涉及到国际国内形势。人数有二三十人,除县委全部人员外,还吸收了区委一部分人参加,地点在李清碧同志家,时间两周。谢谢李清碧同志的爱人杨瑞华同志热情接待,问寒问暖。那时天热,可能是8月。训练班回来后,中心县委改组,饶孟文同志根据中央精神和川康特委指示,疏散被暴露的人员,决定改组苍溪县委,成立新县委,叫我做县委书记,朱光碧做组织部长,陈思敏做宣传部长。县委机关离开苍溪县城,设在岐坪,1939年底我们去的苍溪。

郑伯克

中心县委这个决定是正确的,苍溪县委党员成分基本是农民,又是红四方面军的苏区,条件是很好的,县委机关设在岐坪。苍溪县有300名左右党员,岐坪白庙近200名,城区有50名,槐树驿有50名。县委安排我(张光昭)、朱光碧住岐坪,陈思敏住苍溪县城杨勋家。中心县委决定,李清碧、杨伯刚疏散,岐坪区委书记罗红宾疏散。潘实之调中心县委做嘉陵江上游的工作。

中华人民共和国成立后,我于1981年第1次去苍溪,主要目的是为了了解潘实之同志的情况。潘原是抗日战争时期苍溪县的第一届县委书记,1939年疏散他,我知道,1940年春节被捕后我也知道,1951年在贵州省民政厅见着他还是共产党员,1955年肃反时被逮捕判刑,1978年遣送苍溪,每月生活费40元,以县级国民党战犯处理。1979年在成都碰着胡景祥(冯列斯)同志,提出潘有信给他,请求帮助弄清他的问题,他不是叛徒,不应该这样对待他,苍溪县委也不好处,以前中共地下党县委书记,现在是战犯,如何交代?问题要在贵州省委落实政策(编者:潘实之同志的政策,已于1984年底全部落实,恢复县团级公职,恢复党籍,党龄从1938年入党记计起),胡锦祥同志给我提出,你是贵州人,在贵州工作应该管一管,所以去了趟苍溪了解情况;另外,我1941年离开苍溪时,留下两本书,一本是斯大林的《辩证唯物主义与历史唯物主义》,另一本是苏联米丁的《新哲学大纲》,放在岐坪地下党区委书记张三智同志家土墙内,是否可以找得到。1982年我第2次去苍溪,为了写苍溪县委回忆录,查对一些材料和史实。第3次去苍溪是1983年阆中、苍溪、南部三县请我们去开会、谈历史,会议结束后,苍溪县委请去住了两天。

岐坪是个有几百户的集镇,白庙要小一点。岐坪处苍溪东河边,我们便以东河的船商为掩护进行地下活动,发展共产党组织。岐坪、白庙都是区委,地理条件好,由岐坪到白庙有一条梁子,在十华里以上,党员多数就分布在这梁子上,我们苍溪县委就在这梁子上活动,简直是个特区,赤色特区。我们在梁子上可以自由活动,那里曾是红四方面军的苏区,群众基础好,基本上是些贫苦农民,完全是亲如一家人。我们是搞地下党工作的,如何隐蔽下来?如何来整顿?如何来巩固?党员和群众很难分开,哪些是党员,群众完全知道,自由主义也严重存在着。我们县委分工,因陈思敏是上层人物,年龄比较大,社会经验丰富,但吃苦耐劳差,所以我们把他分工管城区。1940年夏秋之间,苍溪城里敌人追捕我们,谣言四起,上层人物动摇,陈思敏同志思想波动,加之我们没有钱,都在同志家吃饭,亦使他不习惯,夏天,我们县委在岐坪梁子上开县委会。1940年,整个苍溪县发生旱灾,吃水都困难,洗脸洗澡更困难。我们三人都生疥疮,陈思敏提出他的病要用中医老办法“倒丹”来医治。我们不懂,我们给他找了个地方,请医生给他治疗。这种医法厉害,“倒丹”后我去看他,半间屋子都是流着血。一个革命者,随便让自己的血白流?我知道上当了,此人用自杀想逃跑。立即找朱光碧同志研究,朱同意我的判断和意见,把他身体健康恢复后,送他走。我们没有一个钱,由区委去动员一些同志送点鸡蛋猪油,买点白糖给他吃,王叙五同志来苍溪请示中心县委后,将陈送走的。

张光昭(马正富 供图)

再谈谈我们的生活习惯,这一年半时间是不好过的,党组织没有给我们一个钱,我们又没有职业,与家庭也没有联系,没有经济支援。罗洪宾在家时,还可以吃点肉,罗洪宾调走后,就没有这机会了。我们吃肉是这样的条件,有同志家里死了猪就通知我们去吃一顿死猪肉。

我们经常是住区委书记张三智同志家,他是贫农,一个老婆比他大10岁,有一个几岁的儿娃娃,两间草房。贫农的生活很少吃白米饭,经常吃小米、包谷,红苕、麦子等,种什么,收什么,吃什么。我们为了和张三智研究工作,要在他家吃住。他女人异常同情革命,确实希望翻身,但生活太苦,又要为我们弄生活,常闹情绪,发脾气。我后来想了一个办法,就收他娃娃张滔做拜干儿,同他拉好关系,缓和这个矛盾。还给她劳动,如煮饭、担水,收种庄稼等。但始终改变不了这个矛盾,因为我们两个人经常要在他家吃住,这个基本矛盾没法解决,只好忍辱负重。那住的地方,说来有人还不相信,热天住张三智的院坝,就是在院坝上放块席子,侧边烧堆火来驱蚊子,每天早上起床,满脸满手都是血和蚊子咬的伤痕。冬天和秋天,张家没有房子住,也没有被子盖,就住在附近一个姓李的中农家里,冬天有虱子,春天有跳蚤。按照神经学说,不管什么咬,都会知道,神经系统会指挥手去捕捉的,但是太多了,就没有法了。我们学得一个办法,上床之后不脱完衣服,身上一热不管虱子跳蚤都往身上爬,因为他要生存,要吃人的血,待它们爬完后,把衣服全部脱光,这样可以睡个好觉。第二天在火上一烤几乎全部消灭。

现在来谈工作,我们的任务是整顿巩固,苍溪党的组织确实需要整顿巩固,亦确实没有办法整顿巩固,我们做农民工作,又没有经验,特别是苏区更不知如何办。敌人又四面八方包围起来,我们也采取了不少措施,首先印发毛主席《反对自由主义》那篇论文,发给各支部党员学习。我们对这个组织的结论是“牵一发而动全身”,因而必要时,准备全部撤退,保留一定的关系,以观后果。岐坪区委我们搞了三套组织,罗洪宾走后,张三智代替,再培养一个赵文成。这个人没有多少人知道的,是很秘密的一个党员,假如我们撤走后就只保留他一个关系。

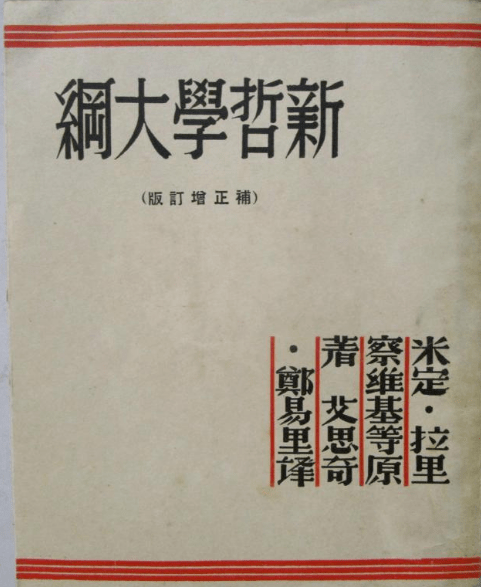

健全县委领导。我们是初学做领导工作的,没有什么经验,特别是做一个县的工作,管理几百名党员的一个大党,又在特定历史条件下,更没办法。我们首先是建立工作的计划性。1940年初,我们就制定一年的工作计划,3个月一次小计划,每月有检查总结。1940年6月,我们研究第三次小计划时,我叫朱光碧同志草拟一下3个月的工作计划,工作他做了,吃了不少的苦头,有的要修改很多次,他很有意见。会议结束时,他向我提出,做全盘计划是书记的事,为什么要组织部长来做?我告诉他,假如书记调了,走了,你如何办?组织部长应该掌握全局,他才明白我的意图。我们个人都有学习计划,我特别爱哲学,从我参加革命起的1936年(组织上认定的张光昭参加革命时间是1935年秋)就读《大众哲学》第一版,以后就没有间断过。在苍溪县工作时,我带上两本书:一本是苏联米丁的《新哲学大纲》,一本是斯大林的《辩证唯物主义与历史唯物主义》,经常放在我住的地方,有空就学,有好多都背熟了。走的时候放在张三智的土墙内,以后推墙把它毁了,实在可惜。

在对敌斗争上,我们和国民党联合抗日,组织力量支援前线,争取对敌斗争的胜利。国民党向我们进攻,我们采取战略防卫,不组织力量做战略性反击。凡是我们暴露了的同志,采取疏散政策。利用公开合法的身份举行活动,争取以统战工作,同上层势力联合抗日。我记得有这样一件事,岐坪有个官僚恶霸地主侯鹅峰,在茶馆里公开扬言,岐坪有共产党活动。县委为说服他,也是想制服他,我提笔写一公开信给他,警告他,规劝他,我用共产党提出的“坚持抗战,反对投降;坚持团结,反对分裂;坚持进步,反对倒退”的政治主张,希望他以抗日大局为重。此人接信后很害怕,向人就说共产党在山沟里,有这样的人才不可小看,此后再不敢嚣张。1940年10月,槐树驿区委书记王良才被捕,为什么,不清楚,我亲自去了解了情况,据说没有影响组织,春节苍溪县城大摆布就影响全局了。春节过后,岐坪来捕姓昝的,中心县委杜桴生才决定我撤退,是王叙五同志来通知的。

朱光碧同志5月撤退,最初中心县委的意见,安排在南部新农场教民校,随即改变计划,利用肖钟鼎同志的关系,巴中地方势力赵继刚同志,派巴中工作,驻地方财政机关内。

朱光碧同志告诉我,他由苍溪出来,没有职业,没有生活,杜桴生同志告诉他,我家里兑了一笔钱,叫他拿去买一担杂货,在南部巴中一带活动。

张光昭

1986年 5月 15日

(注:此文原载1986 年《苍溪党史资料》第26 期)

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川(scsdfz)”

来源:四川省 地方志工作办公室

作者:张光昭

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册