【纪实】繁星的升起和陨落(二):痛失“黄埔第一期”‖田闻一

繁星的升起和陨落(二)

田闻一

我常常仰望深邃的夜空。只见浩瀚无垠、钢蓝色的天幕上,缀满了金色的繁星。正好看间,有刚才还在华光闪烁的明星,已然倏地掠过横无际涯的天际,在天幕的那一边陨落,让人扼腕叹息、惋惜。

――题记

痛失“黄埔第一期”

回到单位,带着一分特别的向往、期望和秘密,我每天下午去那间权且作为邮局的小房间更勤。

那天,邮递员来过后,我一眼就从堆在桌上的众多信件中发现了那个标有《四川文学》字样的牛皮纸大信封;别致的是,信封由一颗钉书钉在中间草草一钉;收件人是我们单位政治部。

不用说,这一定是《四川文学》邀请我去成都参加“黄埔第一期”的信函。

我心中一喜,把那封信偷偷拿过来,拿到背人处,把扣在信封上那个小小钉书钉取出,拿出函件一看,果然是《四川文学》致函我们单位政治部,拟邀请我去成都,参加“黄埔第一期”学习。我看了后,忍住心跳,把那颗钉书钉又原封不动地按了上去。

谁知,负责我们厂宣传报道的,从《铁道兵报》下来的老编辑刘贞格很生气。他拿到《四川文学》邀请函,一看松动了的钉书钉,就知是我干的。他认为我无组织无纪律,私拆邀请函。作为处分,他不准我去参加“黄埔一期”,让我失去了一个很好的机会,很是让我后悔、惋惜。

《四川文学》原主编、年轻时的意西泽仁和女儿意娜在一起(田闻一 供图)

终究到了“两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山”的时候。以后,我个人的命运同国家命运一样,慢慢好起来。物尽其用,人尽其才,就是其中一个显现。20世纪80年代,我调到了四川人民出版社,先在《文明》杂志社,后到《旅游天府》杂志社做编辑、记者,真正吃上了“笔墨饭”。

藏龙卧虎地

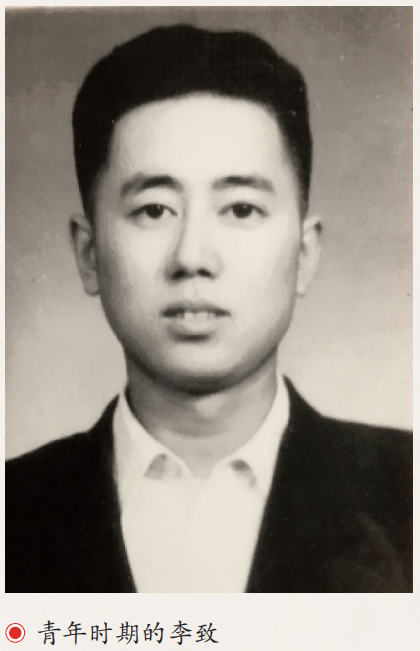

当时,四川人民出版社(以下简称川人社)很有名。之所以有名,一是党委书记崔之富导向正确、作风民主,处处以身作侧,上行下效,形成了一股很清正很务实的风气。二是人才众多,总编辑李致是从团中央下来的干部、是大作家巴金的侄儿,能力很强,人脉资源多;他们之下的马骏、聂运华等四个副主编,要学历有学历,要资历有资力,要能力有能力,被编辑们赞誉为“四大金刚”。

崔之富、李致带领出版社一班精兵强将,高举“做出版家,不做出版商”旗帜并身体力行;书出得又好又快,稿酬也相对高,很有吸引力。全国好大一批名作家、名诗人,特别是一批刚刚平反昭雪、重新归来握笔的作家,以川人社出书为荣,争相在川人社出书。在我的记忆中,短时间内,川人社出的书就有《巴金全集》、李劼人的《死水微澜》;沙汀、艾芜、艾青、何其芳等人的书,轰动一时。慧眼独具的年轻女编辑陈小梅,将张扬那本最初不得已以手抄本形式出现、在“地下”传播开来、风靡一时、其实很好很健康的《第二次握手》争取到手,很快在川人社出版。川人社有口皆碑,成了全国出版界的一面光辉旗帜。当时川人社是八个编辑室,这八个编室后来发展成在人民出版社统领下的科技、文艺、教育、美术等八个出版社,都在一个大院里办公。

党委书记崔之富立了个规矩,不准任何人叫他崔书记,而是叫老崔,谁叫他崔书记他批评谁。这一来,上行下效,在川人社这个有几百人的大院里,称谓上,只有老什么,小什么,没有这个长那个主任什么的官职官称――这种状况,这种称谓,我在这之前还是之后都是没有见过的。不要小看这个称谓,可是一个大问题,内含和外延都相当深刻,相当说明问题,影响深远、深广。

爱写文章的胖胖的李致总编,人很谦和,每每把稿件交到我这样的年轻小编辑手中时,也要说,“请你看看对不对,合不合用?如果不行,不用就是了。”这话还不是敷衍。因此,像我这样的小编辑,如果不合适,也敢不用大有名气、大有来头的李总编的稿子。而以后,在我离开川人社后,再也没有过这样的事。

1979年12月,国家出版局在湖南长沙召开全国出版工作座谈会,李致(右一)和袁明阮(中)与辽宁省、吉林省代表合影

可惜的是,新中国成立前从事党的地下工作,多有贡献,之后在川人社当第一把手,各方面工作都很好,把整个出版社营造得风清气正,高举“做出版家,不做出版商”这面光辉旗帜阔步前进、很受我们爱戴的旗手“老崔”,崔书记,刚刚受到上面重视,升任省文化厅厅长不久,因积劳成疾,壮志未酬去世,也就五十多岁,英年早逝。一颗刚刚升上去的明星,就这样一闪而逝。

川人社,人才济济。

“四大金刚”之一的副主编马骏,是王火读复旦大学时的同学,当时就入了党,王火就他介绍来的。他是新中国第一届全国政协委员,是上过天安门城楼的;戴一副眼镜,文质彬彬,说话幽默,礼贤下士,深入基层,连我这样的小编辑,有什么事都可随时去找他解决,从不拿架子。印象中,他随时手上都拿本厚厚的辞典或厚厚一叠文稿,脚步匆匆,是个“工作狂”。

“四大金刚”之二的副主编聂运华,是抗战时期西南联大毕业的,同马骏一样,当时就入了党;他原是北京《旅行家》杂志主编,水平高那是没有说的。都知他为人要求比较严厉,都有点怕他。可能我当时年纪比较小,不太懂事,还小有才华,他对我倒挺好的,有时甚至有点迁就。我不仅不怕他,还挺亲他的。我从《文明》调到《旅游天府》后,他直接管我们。记得有次我与编室主任何才海闹矛盾,矛盾还大,简直不可调和,主要原因是:当时有“妖山”之称的洪雅瓦屋山刚开发开放,我想去采访,建功立业心切,而且,我觉得我的旅游文章写得挺好的,老何凭什么不要我去?比如我写南充陈寿万卷楼的文章、写重庆与贵州交界处的金佛山的文章,都很有影响,到处都在转载。还有写德昌钟鼓楼的文章《燕子不愿离去的地方》,不仅在《旅游天府》发表后轰动,我投到《人民日报》副刊也发表了。这些文章直到现在都还很有影响。我那篇《燕子不愿离去的地方》影响太大,居然不少人以讹传讹,将德昌误以为燕子城。一些当地权威或相关人员赶紧在网上更正,说明所谓“燕子城”,是受了某年某月四川作家田某某来此采访后发表的文章影响。况且我又是编辑部最为年轻力壮的一个,可是,老何就是不要我去,把这个美差交给了当年同他一起打成“右派”、过后改正、年龄已很大、满头白发、被他聘请来工作的陈泽昆。我当然不服气,背后说老何拉个人关系。老何知道了很生气,想开会整我,又怕我不服,在会上同他顶起来,让他下不了台;这就心生一计,请管我们的聂运华副总编出马,让聂总来镇我。聂总来了,会上,他先不表态,而是细细听了我和老何的意见分歧,然后开始条分缕析。他认为老何之所以派老将陈泽昆出马,不是别的原因,而是老将陈泽昆对“妖山”的总体情况熟悉,更不是出于私人关系。而小田,他指我,你主动请战,无可厚非,也对。不过,这样的机会你多的是,因为你年轻,而年轻,就一切都有可能。说完问我,小田,你肯把这次这个机会让给老陈吗?

聂总在等我的回答。我知道,聂总这是给我多大的面子啊!我马上转怒为喜,说行。一场风暴转瞬平息。会上,聂总还特别强调,我之所以来参加这个会,并不是要对小田形成压力,搞官官相卫,说着一笑,我来是为了解决问题。这一下,将两边都抹平了,让老何和我都梳了光光头。我心中在对聂总充满感激、感谢、佩服的同时,认识到什么叫水平、水平高!老马和老聂,川人社的“四大金刚”中的两个副总编,因为是直接管过我的,所以印象特别深。可以想见,既然是“四大金刚”,另外两个副主编的水平显然也是没有说的。

有件趣事至今想来也有意思。川人社只有一部没有删改删减过的原版《金瓶梅》,放在图书室,有专人保管,一般人借不到,要借得去找总编辑李致签字。我想看,大起胆子去找李总编,对他说,我是高缨老师的学生,我知道他们关系好,打了一个冒诈,李总编欣然给我批了一个星期,羡慕死了我们编室几个同仁。

当时,全国作协会员也就2000多人,在川全国作协会员很少,而这又大都集中在川人社;川人社又大都集中在文艺编室。在我心目中,中国作协会员,像高挂天上的星星一样让人仰视。文艺编室的主任(杨)字心、诗人戴安常、名编吴若萍、评论家秦川、诗人张扬、小说家曾志明,还有20世纪30年代就出名了的诗人布谷等都是;该编室百分之八十的编辑都是中国作协会员。此外,在别的编室,是中国作协会员的有新生代作家廉正祥、星城等。他们不仅是好编辑,也是好作家、好诗人、好评论家,是文学各个门类的翘楚。

字心是个双枪将,他的小说、散文都写得好,优质高产。我进川人社那年是1981年,他一年的稿费就挣了8000多元,很是让人惊吓、尊敬。当时,大家工资都很低,大学本科毕业,一年后转正,月工资才56元;很多书定价也就几毛钱或一元多钱。一年挣这么多稿费,可想是什么级别的作家;其他作家、诗人的成果也相当可观。

我原以为,像字心、吴若萍、秦川这样的大编辑、大作家在《人民日报》《光明日报》《人民文学》这样高不可攀的权威大报大刊发表文章、作品理所当然。让我没有想到的是,在我先后作《文明》《旅游天府》杂志的编辑、记者时,我们的主编(主任)闵未儒、何才海等,也能随时在《人民日报》这样有影响的大报发表文章。偶尔,我在一本什么大杂志、大报上看到一篇重要文章或什么作品,佩服得不行,经打听,这些文章作品的作者居然远在天边,近在眼前,就在我们这个出版大院里。这时,只有这时,我才惊讶地发现,在成都盐道街3号这座不起眼的中式大院里的四川人民出版社,真是藏龙卧虎地。

资深编辑吴若萍有一双天生的慧眼,他从众多的自然来稿中,选出工人贾万超的长篇小说《披青纱的小提琴》,力排众议出版,不仅取得了很好的社会效果和经济效益,而且直接将普通工人贾万超送进了职业编辑的队伍,改变了他的命运。这样的事,在这座出版大院里多了。

当时,川人社办有四家刊物。除川人社直接办的《旅游天府》《龙门阵》外,有科技编室办的《文明》,文艺编室的《报告文学选刊》。四家刊物办得风生水起,各有特色,都受欢迎。

其中,《文明》发行量最大,影响也大。每期出版后,购者如云。因为好卖,《文明》一出,不仅立刻摆上大街小巷的书报摊点,而且还有一些邮政员,用加重的自行车驮着《文明》卖。我就看到过这样有趣的场面,母女俩排队买《文明》。母亲说:“我买就行了,你何必再买呢?”女儿不肯,说:“各买各的”,可见受欢迎的程度。

有这样一桩事,我永远不会忘记。

“一滴水引发的血案”始末

鼎鼎有名的“川医”,后来改名为华西医科大学、四川大学华西医学中心的这所有名的医科大学,发生过一桩轰动全国的大案、血案。那年放暑假,大家在忙着回家去。匆忙间,外表高大俊朗、衣着舒气的杨副班长不小心,将几滴水洒在了蒋班长桌上。平时就结了梁子(川话,意为结怨)的蒋班长大怒,勒令杨副班长把他桌上的水擦了,杨副班长偏不。于是,两人说着说着动起手来。长得矮小、戴副高度近视眼镜的蒋班长哪是杨副班长的对手!

情急之中,蒋班长摸出一把小刀,对不断扑上来打他的杨副班长比划,威胁:你娃不要再上来哈,再来,老子拿刀儿捅你!可是,气头上的杨副班长哪顾得上这些,不断往上扑,而蒋班长也就真的拿刀朝杨副班长身上捅。二人都很争,都很忘情,直到同室的同学进来,看到洒在地上的血,大叫一声,呀,血!这才把他们惊醒。小杨看到自己流了那么多血,一下晕了过去。

结果,小杨失血过多,死了!这事惊动全国。不用说,杀人抵命。蒋班长被收监。一时,舆论大哗,这桩“一滴水引发的血案”引发了全国关注。

当时,我在《文明》杂志编辑部做编辑、记者,而且是编室最年轻的。主任闵未儒派我会同川医宣传部两个年龄比我大很多、很有工作经验的同志,其中一个是副部长,深入到蒋的家乡、蒋的家去,作一个全面深入的调查了解,然后写出一个报告,也就是一篇文章,在《文明》发表,以回应全国人民对此事的关注。

我们去到蒋班长的家乡――川东一个偏远的县调查了解。蒋班长家是开茶馆的,穷。好在他从小读书努力,也有志向,一心希望通过读书改变命运。谁知,他初中考高中时,本来他是考上县里的重点中学,却被人顶了包。没有办法,他只好憋着一股气,去读县里的民办中学,而他最后居然通过读民办中学,创造了一个奇迹:考上了收分之高堪比北大、清华的川医……

到了川医,被选成班长的蒋,与同一个班中的杨副班长,简直就是对应的两极。他们学习都好。但是,人才、家庭、经济情况等等两相对比,杨副班长简直就在天上,而如《红楼梦》中言,“心比天高,命比纸薄”的蒋班长那就差得不能比。偏两人平时就争强好胜,大事小事都不让,针尖对麦芒,早就结下梁子;遇到这滴水,不短兵相接才怪呢――这是自然的,也是必然的。

调查后,我们写就的文章,通过大量生动、具体、有说服力的事实,描画出了以上那条清晰的轨迹。特别是,雕刀般刻画出了蒋班长,让他跃然纸上――如此贫穷的家庭,如此坎坷的成长经历,加上他从小就有的自尊自强、不服输的心性,养成了他进入名牌医科大学川医后,一方面雄心万丈,一方面又极度自卑、敏感。而在他的对面,有才有貌有钱,俊朗高大,一路顺风顺水走来的杨副班长,简直压得他喘不过气来;加上杨也是一个有点霸凌气的人,他们平时就结有梁子,因此,关键时刻因一滴水引发了剧烈冲突,进而引发了一桩血案。

我曾专门去牢狱看过戴着脚链手铐、剃成了光头的蒋。他见到我问的第一句话就是,小杨情况怎么样了?我告诉他死了,小杨被他杀死了。他立刻号啕大哭,捶胸顿脚道:“我不是故意的呀!我打不赢他,我拿出刀来,是威胁他不要再向我扑来打我,可是,可是……”他哭得很是凄然、惨然,一副追悔莫及的样子。

我们这篇很有说服力的、足有几千字的文章在本来就很有影响的《文明》杂志发表后,其效果、反响是意料中的。

文章被省内外多家报刊转载,立刻形成了良性连锁反应。最终,蒋没有被判死刑而是判为死缓!很多人,包括很多法律界人士都认为,是我们这篇文章帮了蒋的大忙。关键点是澄清了蒋杀杨是“过失杀人”,而非“故意杀人”,这一点太重要了,决定了他的生死。

我在川人社工作了5年,然后转向新闻界。在川人社的5年,方方面面收获颇多。而其中最要紧的是,在这里我认识了真正可以称为君子、有君子风的大作家王火!他的言传身教,他对我的潜移默化、熏陶,都让我难忘。而更重要的是,他给我树立了一个做人为文的标杆。

(未完待续)

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:田闻一(中国作家协会会员,资深媒体人,巴金文学院连续三届创作员;著作甚丰,多篇多次获四川文学奖等多种奖项)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册