桑宜川 ‖ 宜宾柏树溪中学忆往

宜宾柏树溪中学忆往

桑宜川

金沙江水从青藏高原流淌下来,穿越了无数的川滇高山峡谷,云遮雾障的暗礁险滩,终于奔涌到了一块略见平坦的河滩地上。依傍那里的江岸,早年有一个静谧安闲的川南小镇,名叫柏树溪,当地人简称为柏溪,若穿“城”而过,从这头走到那头,最多不过煸完一泡叶子烟丝的工夫,是1949年以后宜宾县府所在地,许是民国延续下来的格局。80年代以前,乡镇上的大部分街道依然很窄,路面多用红沙石或青石板铺就,流年的磨蚀,已是凹凸不平。栉比鳞次的门板房,如今在不远的李庄街巷里还能寻访到它们的历史遗韵,是典型的川南民居风格。当年你若倘佯其中,间或也能看到几个大院落,那定有不同寻常的故事。其中的杨家祠,曾是民国时期的乡公所,50年代以后用作县府机关的办公场所。

我叙述的往事,如今年轻一代人可能感到很是陌生,匪夷所思。那个年代,小镇上的民生十分困顿,物质供应匮乏,过年买布做新衣服的布票面额小到有几寸的,连购买盐巴、火柴等日用品都需凭票证,月伙食费8至9元是常态,几乎不沾荤腥,若能达到12元左右,已算相当不错,每周都可打一次“牙祭”,比如吃二两回锅肉,景况与全国各地差不多,镇上自行车都很少经过。街头有一家三层楼的新华书店,青砖瓦房,约莫三层高,算是镇上最体面的高大建筑,仿佛只有从那里才可呼吸到外面世界的空气,是我常去走动的地方,里面摆满了马恩列斯著作和《毛泽东选集》,墙上也挂满了毛泽东主席的宣传画像,文学类书籍不多,但有浩然的《金光大道》《艳阳天》等。当年推崇的就只有“八个样板戏”和一个作家,这人就是浩然。那年月,浩然的小说发行量逾千万册,无疑创造了中国文坛上的“奇迹”。

我的学校

我的学校

上世纪“文化大革命”时期,我就是在那样一种金沙江边的文化氛围里,在那里的一所由民国乡绅创办的柏树溪中学念过高中。学校图书室里,藏有不少“文化大革命”以前的文史书籍,或许是远离“阶级斗争”的喧嚣闹市,太过于偏僻,被红卫兵造反派们遗忘,这些书籍竟然逃过了被查抄和焚毁的厄运,安然得以保存下来。

记得有一部李六如先生所著的长篇传记小说《六十年的变迁》,以作者自己的经历为脉络,描写了晚清至1949年期间六十年的历史变迁、既有丰富的历史内涵,又有文学的精彩描述,展现了那个风云变幻的中国。这是我反复读过的第一本“历史教科书”。那时我把书藏在学舍的被窝里,熄灯后,借着手电筒光阅读,读得不过瘾,还续借过多次,其中部分段落,所展现的历史场景,尤其是描写李鸿章、张之洞、廖仲恺、黄兴、黎元洪、张勋、段祺瑞、冯国璋、王士珍等民国早期及北洋大佬的故事情节,他们的波澜起伏人生,人生结局大多“杀君马者道旁儿”,至今我还能复述出来。这本书为我开启了史学启蒙之门。李六如的资历很老,他不仅是参加辛亥革命的旧人,早年还做过江西瑞金苏维埃共和国临时中央政府国家银行副行长、代行长。他于1937年赴延安,曾任毛泽东办公室秘书长、延安行政学院代院长等职,“文化大革命”中被迫害至死。李六如是一个被历史遗忘的人物。从今天的视角来看,这部穿越历史与文学的书籍所叙述的史实,无疑仍为信史,让我终生受益。在我的心目中,金沙江边的那个简陋图书室永远是我记忆里的求知圣殿,那所学校也永远是我少年时代的母校。

当年,柏树溪中学也叫宜宾县二中,不过我更喜欢前一称谓,不仅具有地域特征,亦凸显其历史文化内涵。这所学校于1937年由几位乡绅所创办,最初取名“立达补习学校”,1938年春,易名“私立立达初级中学”,校址在宜宾城内信义街滇南馆乡贤祠。1939年,因躲避日军空袭,迁至柏树溪的杨家祠避难,改为“外江初级中学”,其实这个名称很不错,体现了金沙江畔办学的生动场景,而且还很有文化内涵。1940年,经四川省教育厅批准备案,定名“私立外江中学”,并开始招收女生,分设男女生部,共6个班,学生约300人。1941年,男生部迁至天池乡新校舍,始招高中班;女生部仍留柏树溪的杨家祠。1945年,抗日战争胜利后,女生部又迁至宜宾翠屏山,今赵一曼纪念馆原址,改为“外江女子初级中学”,从此分为男生、女生两所学堂。据宜宾县二中80周年校庆史料记载,1945年10月21日,蒋介石携夫人宋美龄,在白崇禧陪同下,途径宜宾,还特地到宜宾外江女子中学视察,留下了珍贵的历史镜像。

1963年,上海天马电影制片厂拍摄,“文革”中被迫害惨死的峨眉电影制片厂著名演员冯喆主演的故事片《金沙江畔》剧照

1949年秋,女中迁至宜宾下走马街南华宫。1950年开始,人民政府接管了女中和男中,其间又经多次易名,校址迁移,直到1964年,宜宾县府迁到柏树溪镇。翌年,学校随镇划归县管,更名“宜宾县第二中学校”,“择水而栖”,学校的校址才算稳定下来,延续至今。岁月悠悠,往事并不如烟。如今宜宾县二中校史里写道,“经历了文革十年浩劫后,学校于1977年恢复行课。”这一表述值得商榷,其实我们这一辈学子,“文革”期间就在此读书,是那段历史的亲历者与见证人。

那年月,柏树溪中学算是镇上最好的学堂,吸引了周围几十平方公里范围内的农工家庭、干部家庭及其他行业的子女入读。我所在的班级约有70% 左右是来自农村家庭的同学。还记我们打饭的学生食堂旁,就是住校男生的宿舍,翻过墙头就是江边,江对岸就是云南地界。溯江而上,走不出半个时辰,便进入云遮雾障的崇山峻岭,里面沿江有几家三线建设的保密工厂,没有名称,仅有数字代号,当年学校里还有不少学生就来自那些“山里”的家庭,衣着打扮看起来要比农家和镇上的学生光鲜一些,尤其是那东北口音,很容易识别出来。校园里曾有不少高大参天的桉树、黄葛树,夏日里绿荫华盖,知了鸣唱,此起彼伏,给那偏安一域的乡镇学堂平添了不少自然景观,煞是令人怀念。几座二层的教学楼,体育操场,学生食堂,教职工宿舍,男女生寄宿的房舍,可谓应有尽有。前几年我曾回去过一趟,大部分房舍已荡然无存,唯见当年的学生食堂,以及那几棵黄葛树还矗立在那儿,像伟岸的大将军一样,与我默默对话,述说着它们所经历的岁月沧桑。

还记得那座体育操场,有一圈很长的跑道,在乡镇上已算是规模不小。我住校,寝室是一间麦草做屋顶,篱笆做墙壁的大库房,里面密密麻麻布满了几十张双层床,谷草做床垫,上面铺上一领草席就算是“卧榻”。同年级的男生,除了我之外,是清一色来自农村的同学,约莫有70多人,都住在里面。每逢周末,不少同学便回乡下家里,将红苕土豆玉米棒子之类杂粮带回来,作为口粮。我与他们相处得很融洽,他们常常围着我,睁大了眼睛,听我讲述外面世界的故事。我也是他们的义务理发员,常常下午课后在寝室门口的院落里,排着队等候我“剪脑壳”。前前后后,共“修理”过几百人次。正是这一把手推理发剪,在农村同学们眼中,我一不留神便成了今天时尚语言中的“网红”。为此“善事”,我还受到过班主任薛岱先生在班会上的二次表扬。

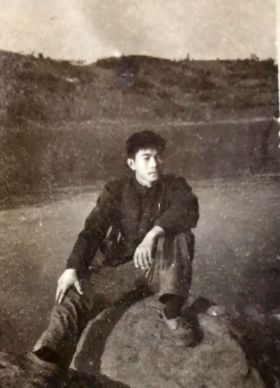

1973年秋,笔者16岁,摄于柏树溪中学旁的金沙江畔(同班同学樊建川 供图)

当年住校,全然没有闹钟或手表,更没有如今的手机计时,全靠每天清晨的敲钟人,像是《巴黎圣母院》里的驼背老人卡西莫多,敲击挂在树梢的一颗附近兵工厂报废的大炮弹壳,叮当作响,报告时辰。我起床后便与寝室里的伙伴们一道,去操场跑步。到了寒冬季节,早晨天色未明,没有路灯,只闻跑道上的脚步声纷至沓来,犹如万马奔腾,但见黑乎乎的一大片,人影朦胧,在晨雾中飘荡。

当年的校门位于场口上,往东复望开去,满眼都是翠绿的阡陌田畴。开往宜宾的长途汽车站,不过一剑之遥,倒是为我提供了方便,因为到了周末,我常乘车去城里走亲戚。我母亲赵姓,与赵一曼同是宜宾乡下的大地主家庭出身,但却命运各异,赵一曼是红色话语中经年不衰的抗日英雄,而她的本家姓李,后改赵姓,与我母亲所在的赵氏家族后人都没能躲过历次“运动”清算,一蹶不振,堂表兄弟姊妹们几十人几乎无一幸免,男儿多成右派,死里逃生,从此家道中落。50年代,宜宾乡下的赵家大院、李家大院、郭家大院均毁于大火,烧得只剩下当年的一片地基石条,如今尚能辨认出当年的气派。遥想“文化大革命”期间,我能有机会回到宜宾,到柏树溪中学念书,虽历尽波折,其中不无关联,说来话长。

网络图片,辑录于此,是因其场景与本文的历史叙事相似

那是在1972年暑假,我从四川大学中学部初中毕业,当年各班级只有16%的学生配额可推荐上高中,一般是革命干部、工人阶级和贫下中农的子女继续上学,我被归类不可教育好的黑五类家庭狗崽子,因而失去了读书的机会。暑假之后,求学无门,我只有去云南边疆军垦农场寻找出路,混了大半年,后来投奔在玉溪的二位本家堂叔,在当地的运输公司汽车修理厂谋到了一份学徒工的试用工作,这已是一个很不错的境遇。

那时云南玉溪很小,只有几条小街,满目苍凉,街上几乎没有汽车,用干打垒的土块砌成的房屋墙上,贴满了大字报和大标语,晾晒的烟叶成堆成捆,四处可见,一幅农耕时代的风俗场景。我在那里干了不到3个月,仍然想着要读书,于是只有求助于堂叔,到玉溪中学找到当时已任校革委领导的他的老师,走“后门”办理了一份假的高中转学证明,其实也就是在一张普通信纸上写上几句话,并盖上一个印章就成了事。那年月,也算是“胆大包天”,因为稍有不慎,会引来不虞之灾。至今,我对那位没有见过面的善人,心中永存一份感念,无以回报,回想起来,常戚戚然也。

我的恩师

我的恩师

当年,我拿着这张“转学证明”返回四川,仍进不了省城的中学,因为各“校革委”多以造反派当家,正“虎视眈眈”,惟恐抓不到“现行反革命分子”。我不得已而求其次,只有远走他乡,去了金沙江边的柏树溪,投奔家里世交钟洛南先生,当时他任柏树溪中学校长,终于网开一面,让我上了高中。钟先生不仅是一位很重情谊的前辈知识分子,也是川南地区红色资历很老的“老革命”,30年代就加入共产党,地下党出身。钟先生于我有知遇之恩,倘若我当年无缘再上高中,在荒诞的年代接受不那么荒诞的正规高中教育,接受一群睿智的知识人教诲,耳濡目染,“偷得真经”,那么也不会有1977年恢复高考以后,能考上大学的机缘。

我们的班主任薛岱老师是一位从上海来支援内地三线建设的有志青年,教英文的,板书写得很漂亮,据说毕业于华东师范大学。他的身材魁伟,约有一米八五的个头,瓜子脸,常穿一件洗得几乎发白的咔叽布蓝色中式上装,一排布绳纽扣,整齐有序,裤腿膝盖处还喜欢缝上一对大补丁,是那个年代的标配,不如此,不能显示出虚心与工农为伍的革命知识分子态度。尽管如此,但白色衬衣的领口高耸,永远是干干净净的,不沾任何垢迹,头发梳理得整整齐齐,这是沪上人家特有的生活品位。在我的记忆里,他永远是一副乐呵呵的模样。他的爱妻也是老师,在附近一所三线建设保密工厂子弟校教书。记得当年他对我说起过,钟校长知会过他,我是老同事的孩子,从云南转学来的,多多关照云云。其实他对我亦如其它同学,一视同仁,循循善诱,呵护有加,既是老师,更是兄长,亦师亦友,如今虽然近50年过去了,然岁月流金,他的身影还历历在目,他的教诲依然在耳畔回荡。

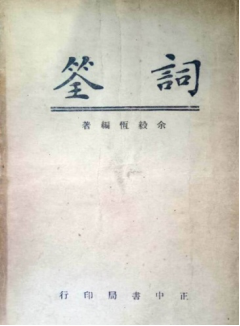

给我们班级开过语文课的余毅恒先生,是民国时期培养出来的一代知识分子,他早年毕业于国立政治大学,先后在贵州和新疆的大学教过书,分别任副教授和教授,著述甚丰。1946年,他写成了一部学术专著《词筌》,由正中书局印行,解读词的意义、起源、题裁、词调、词与诗、词的歌咏、词的流派,成为后世读者研习词学的一本不可多得的读本,流传甚广。后来他投笔从戎,加入共产党,曾任第二十二兵团司令部秘书、兵团首长办公室主任,又兼接管国民党中央政府驻迪化各机关军事副代表。晚年代表著作有《诸葛亮》《中国历史教程》《中国文字学》《中国文学史纲》《余毅恒诗词选集》等,发表文史论文30余篇。传略载入《中国百科专家人物传集》《中华人物辞海·当代文化卷》《中国大文化英才辞典》《中华诗人大辞典》(当代卷),由此可见他的学术成就。余毅恒先生一生亦文亦武,落难的“文化大革命”时期,偏安一域,礼贤下士,给我等“小屁孩”讲授初级语文知识,真真是委屈他了。

除此之外,教过我们班级的还有民国时期东北大学毕业的数学老师李英、南开大学毕业的语文老师李志强。记得教化学的是一位西南师范学院(1985年更名为西南师范大学,2005年,与西南农业大学合并组建为西南大学)毕业的女老师,我已想不起来她的姓名。虽未担任过我们班级的课程,但知名的还有留洋回来的杜宗美等多位先生。或许是阴差阳错,也或许是风云际会,那年月的柏树溪中学汇聚了不少有才华的国内知识分子,他们来自五湖四海,虽然个人命运多劫,然而他们的思想里却有着根深蒂固的儒家文化传统,正所谓韩愈《师说》中曰:“师者,所以传道授业解惑也。”这些老师不仅是简单的教书匠,他们还教授我们为人处事的道理与研究学问的方法,其可贵的品质,令我终生收益。

这让我不由得想起了上世纪,民国年间四川宜宾柏树溪出的一位文人唐君毅先生(1909—1978)。唐君毅,现代中国著名思想家、哲学家、教育家,当代新儒家主要代表之一。唐先生少年时代受家庭影响,饱读诗书,在蜀地长大成人。17岁那年,他考上北京大学,不久即转入南京中央大学哲学系,受业于方东美、汤用彤诸先生,并曾听熊十力先生讲“新唯识论”,而得忝列门墙。 1932年,唐君毅毕业于南京中央大学哲学系,先返回四川,在成都教了几年中学。抗日战争爆发后,他转任华西大学讲师,不久赴重庆,任中央大学讲师,至1944年升为教授,并兼哲学系主任,一直到1949年。这期间,他还曾短期兼任过华西大学、金陵大学教授和无锡江南大学教务长。1949年,他迁居香港,与钱穆、张丕介等人创办亚洲文商学院,1950年更名新亚书院。1963年,新亚书院与崇基学院、联合书院合组成香港中文大学,他出任新亚书院哲学系讲座教授,兼任教务长及哲学系系主任等职。他一生著述甚丰,有《唐君毅全集》存世。2009年唐先生百岁冥寿时,香港中文大学在校园内树立了他的纪念铜像。由此可见,从宜宾柏树溪走向外面世界的唐君毅先生,他的一生学术成就,得到了应有的礼遇。

唐君毅先生夫妇早年合影

我的同窗

我的同窗

岁月流金,如今已过去近半个世纪了,但金沙江边上的那所乡镇中学,那些与我同班的同学们,依然常在我的记忆中。不知你们可都好?如今不求为官为商,不求富贵,当有健康就是最好。你们应该都已当上了爷爷奶奶,儿孙绕膝,颐养天年之乐了吧?近年来,我借回国问学之机,陆续寻找到近50年断了联系的几位同学。

有一位同学管一平,记得他的姓氏改了几次,早年他叫郭一平,秦一平,母亲郭氏,与我外婆同姓,沾点亲,同是宜宾乡下大地主家庭出身。“文化大革命”初期,其父因病去世,其母携子改嫁,入了宜宾县武装部秦部长的家门。县武装部部长的官帽虽小,但权利却很大,掌握着炙手可热、令人仰望的权柄。在“成份论”盛行的年代,地主家庭出身的“狗崽子”成功转换身份,变成革命干部家庭出身的儿子,令人羡慕。那年月,一平兄长得龙眉大眼,瓜子脸,算是英俊少年,常穿一件短袖海魂衫,下午下课后,回到武装部的家里,把书包一扔,便到篮球架下打篮球,我常去找他玩。记得他的学习成绩一直很优秀。1977年恢复高考后,他考上了重庆医学院(今重庆医科大学),毕业后分配工作,到宜宾二医院心内科行医,悬壶济世,干了一辈子,与医院同事和患者关系融洽,常做一些颇有爱心的事儿,比如患者出院,走不动,护士也搬不动,家属也不在现场,他就亲力亲为,将患者搀扶起来,背着下楼,一个病房大主任,如此厚道,体恤民情,令人感动,在医院里颇有口碑,最后他终于做到了心内科主任医师。我太太周晓芳,当年是一平兄申报正高职称的答辩主考官及省评审委员会心脏专业学科主席。他通过了正高职称评审,我曾为他由衷地击掌致贺。只可惜,好人命薄,二年前他因患癌症医治无效,先走了。呜呼。

一平兄去世后,宜宾地区的患者对他十分怀念,他被誉为“宜宾好医生”,患者赠送评语:“他救死扶伤不图名利。他待人和蔼可亲,乐善好施,始终把病人当亲人。他以高尚的医德和精良的医术受到广大群众的认可,他就是原宜宾市二医院心内二科主任。”二医院心内二科医护人员对他的评价是:“管一平主任从不计较个人得失,心中始终装着他的病人,他总是默默地辛勤工作。病人安危对他来说高于一切,当科室抢救病人时,不论白天还是晚上、刮风还是下雨,他都赶回病房参与抢救,沉着而镇静地指挥,挽回了一个又一个的生命。”此言不虚,我为有这样的老同学感到荣幸与自豪。辑录于此,永以为念。

管一平主任医师正在为患者查房治病中

同班同学中的易粟,当年在教室里坐在我的后面一排,上课时,我常“开小差”,回过头去与他“窃窃私语”。听说近年来在省城机关里做了大官,甚是了得。老让我想起古文里的“越人乃易粟,以水浮糠覆水上”之语及“王莽末,天下旱蝗,黄金一斤,易粟一斛。” 那是说,王莽政权末期,天下遭受旱灾和蝗灾,黄金一斤才能换小米一斗。易粟即北方小米也。他的名字甚佳,蕴涵着浓浓的中国传统文化。

另一位同学郑建国,是我们的班长,来自乡下,记得他的腿有点跛,走路时一歪一歪的,每周从乡下家里带回学校的口粮红苕,还分给我几个最大的,让我饱餐几顿,至今还能在嘴里咋出那甜味儿来。

1973年秋季,郑建国(站立),樊建川(前坐)与我(右蹲)在拉练途中,金沙江畔合影留念(樊建川 供图)

1973年秋,学校组织我们年级出门“拉练”。集结号吹响后,浩浩荡荡的队伍,开始了徒步远征。约有200多师生,标配是每人自己背上被盖卷,一领草席及一个搪瓷杯,手上拿着“红宝书”,从柏树溪到李庄,路线是去时从金沙江南岸出发,经宜宾,南广,到达李庄后,白天参观,傍晚投宿在大庙厢房里,那里曾是抗战时期原上海同济大学学生的宿舍。住了二天,返回时,从李庄乘渡船过江,到长江北岸后,沿江顺着河滩地返回。那时川南川东地区的交通运输主要靠水路,江边还有纤夫,成群结队,我们一天只能走几十公里,感觉路途十分遥远。郑建国兄虽有些行动不便,但作为班长,在团支书樊建川配合下,引领大家走完了全程。如今听说那一带沿江两岸,上江北及下江北工业区已拆迁,宜宾发电厂、化工厂、纸厂等曾有过的辉煌已彻底式微,到了该说再见的时候,不免心存戚戚,因为对那一水土毕竟有太多的记忆,悠悠往事,不尽依依,仅此举隅。

今年6月,我和内人相约原四川省委常委、省委宣传部长王少雄兄一道,前往大邑参观建川博物馆,建川兄热情接待并赠我一册他签名的人生回忆录《大馆奴》,拜读后感触良多,尤其是他回忆当年在柏树溪中学同学的岁月,那是1973年的故事,距今已过去整整46年。当年,樊建川是班上的团支书,与我同桌,聪慧敏学,对文化知识有一种天然的渴求。那时他可能有点鼻窦炎,坐在我旁边鼻子里老是发出吭哧声。他的太太杨葆林也是我们的同学,但与他的缘分更久远,不仅小学、初中、高中都是同学,而且在知青岁月里为了这份发小情谊,还特意从下乡的河北迁返四川,到他所在的生产队落户,实在难得,可谓是患难夫妻。读书的年月,建川兄就是很有心劲儿的人,学什么都很有悟性,吹拉弹唱都会一些。川南的敦厚朴实民风,僰人历史文化,“东去江声流洞泊,南来山色莽苍苍”的金沙江景,更陶冶了他笃实的性格,使得他生性豁达,敢想敢干。正是这一禀赋,成就了他后来的故事,在人生道路上总有“贵人”相助,多次“化险为夷”,修得正果。

2019年6月,樊建川、王少雄和笔者在建川办公室分享历史影像

2019年6月,樊建川向笔者赠书时合影

回望历史,在大邑建川博物馆群落创建之前,建川兄曾到都江堰等地寻找建馆地址,多次努力未果,很难落实,后来终于在大邑县安仁镇附近商定了500亩土地,作为建川博物馆馆址。对此,他在回忆录《大馆奴》里有所述及,是当地县委县政府划拨给他的,其实殊不知,这当中流程十分复杂,土地资源属国家所有,他的申请层层上报,经过了四川省国土资源厅、省国资委等部门,最后呈报省政府,经省委主要领导同意方才得以落实。从这一历史细节来看,当时四川省委省政府批复并同意划拨国有土地,兴建全国第一家大型私人博物馆,应该说是颇具战略眼光的,若没有四川省委省政府的支持,就没有今日的建川博物馆。

樊建川

建川兄对我说,目前他已建成40余座博物馆。他的人生梦想是建100座博物馆,还有一座高塔。这让我想起了西方寓言中的巴比塔(Babel),象征着地球上的生灵面向未来永无止境地探索与进取。他还说已收集的手写资料约有二三十吨、书信三四十万封、日记一万五到两万本、像章上百万枚,另外还有800 余万件藏品,每件都是亲自经手,其中经鉴定的国家一级文物有400多件。建川兄常说一句很江湖的四川老话:“袍哥人家从不拉稀摆带”,说的是面对困境,绝不认输,好一个铁血男儿!我相信,他的丰富藏品及对博物馆事业的管理经验、敬业精神,足以使他心想事成。如今,他对当代巴蜀历史文化的贡献已使他载入炎黄春秋的史册,惊艳了岁月,惊艳了时光,也惊艳了世人的三观。

行笔于此,我想起了蜀中才子、明代诗人杨慎,他的妻子黄娥乃是蜀中才女,有佳句云:“江流几湾,云山几盘,天涯极目空肠断。寄书难,无情征雁,飞不到滇南。”正是那记忆中的柏树溪中学的生动写照,傍金沙,坐看江水东去,每当银色的月光照在江面上,我仿佛看到了许多旧雨的微笑,听到了他们花甲之年的足音。正是“千江有水千江月”,倏忽近半个世纪,因循时间流淌的痕迹,依稀可见斑驳碎影。虽流年一景,却镌刻永久。这么多年里,我去国万里,人在天涯,忙着过眼前的日子,偶尔回首那些少年时代在柏树溪中学度过的青涩时光,自觉心安处就是家园,然而点点滴滴,都是乡愁!

2019年8月17日星期六修订于加拿大温哥华枫树谷

作者简介

桑宜川,四川师范大学外语系77级毕业。加拿大环球教育服务公司董事长,加拿大枫叶出版社社长,环球英语学院院长,加拿大多家华文报刊专栏作家,四川大学、四川师范大学、天津财经大学客座教授 。

桑宜川曾在四川大学外语学院教书多年,后赴澳大利亚留学。 移民加拿大后,以治学为生,学术兴趣和 研究领域 广泛,学术造诣颇深,学术论著丰厚。 近年来与国内数所大学开展学术交流,常回国讲课。

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:桑宜川(加拿大环球教育服务公司董事长,加拿大枫叶出版社社长,环球英语学院院长)

用户登录

还没有账号?

立即注册