【历史文化】薛涛笺引领的文化风尚‖古越龙

薛涛笺引领的文化风尚

古月龙

题记:薛涛笺之所以出现在成都,一是得益于唐代成都造纸业、印刷业的高速发展;二是得益于浣花溪特殊的水质以及木芙蓉在成都的繁盛与普及;三是得益于薛涛的过人智慧与创造性思维;四是得益于物因人贵的名人效应,历代追捧者络绎不绝。到了唐末,薛涛笺已极为名贵,被皇家收藏。毫无疑问,薛涛开启了色彩斑斓的笺谱文化,薛涛不但是蜀笺的一代高标人物,而且也成为引领中国笺谱文化的第一人。毫无疑问,薛涛开启了中国制笺之风,是中国造纸发展史上的一朵奇葩。宋代诗人韩溥说:“十样蛮笺出益州 寄来新自浣溪头”,真实描绘了薛涛笺的风流韵致。

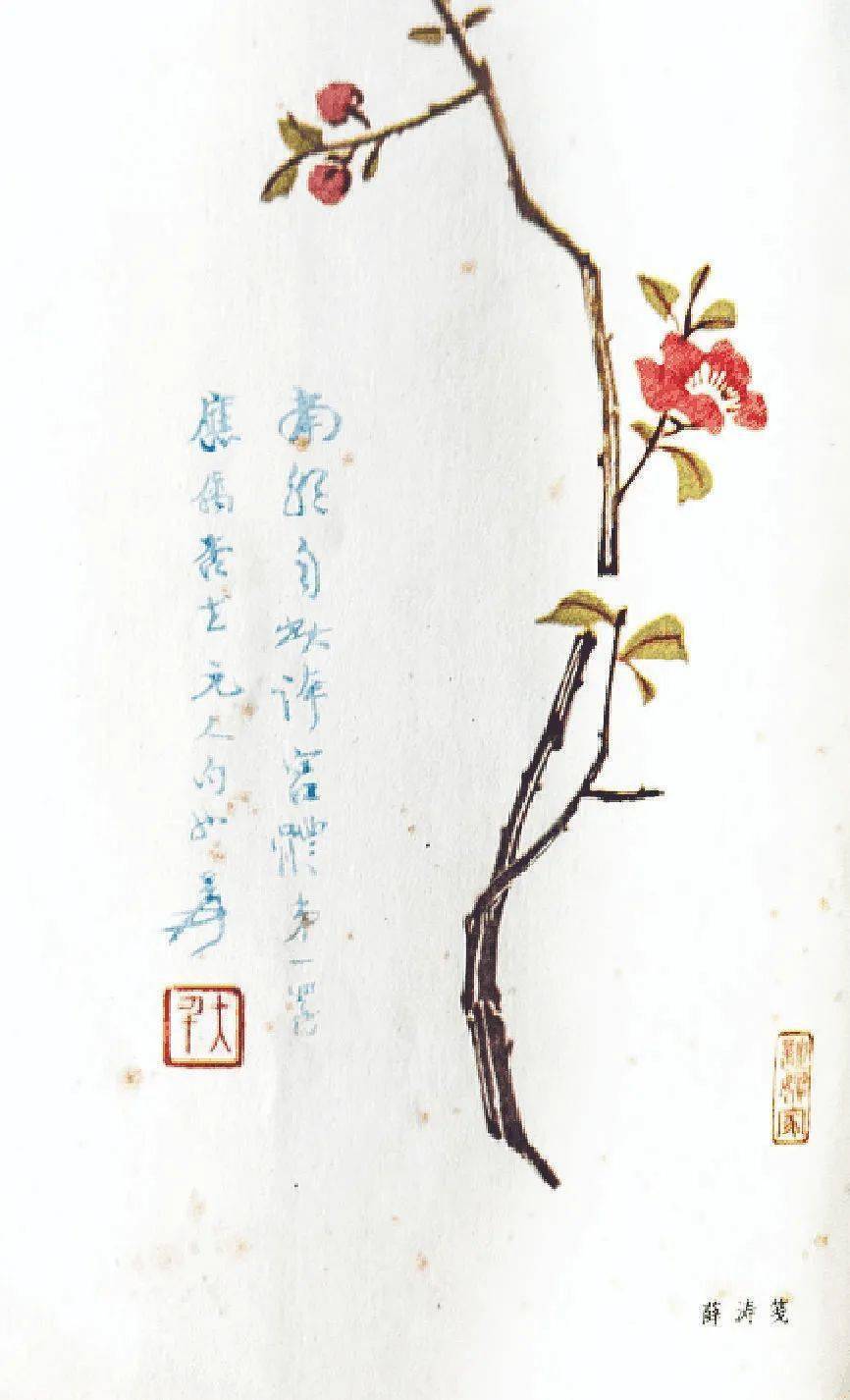

薛涛笺(原载四川人民出版社《望江楼志》)

构树到蜀纸的演化

人们通常叫的“构树”,早在先秦时代就有这个树名了,足见它们生命力强悍四处可见,强行而无蔽地进入大众视野,于是得到了命名的机会。恰如苏东坡所言:“以言行化物,故曰文明。”

在《汉书》里有这么一句话叫 “牛羊乳汁曰構”,这里说的恰是构树。一刀砍向身旁的构树,树枝会流出乳白色的浆汁,这与牛羊的乳汁非常相似。鉴于当时楚人谓乳为“穀”,所以,穀树、楮树、构树乃至古浆树等等,《诗经》里称之为“谷桑”,朱元璋的第五子周定王朱橚编纂的《救荒本草》则称之为“楮桃”,至于后起的光叶楮、谷浆树、鹿仔树、当当树等等,这些命名都预示着此树就是流着奶与蜜的宝贝。

人们迷惑的是,如果榖树“对译”为构树就可以了,为啥又称为榖树呢?在古代,构、榖、楮字均是指构树。但“楮”字在指构树之外,同时也指构树造出来的纸张,“楮墨”一词的含义就是“纸墨”。陶宏景《名医别录》说:“楮,即今构树也,南人呼谷纸为楮纸。”

自唐朝以来,蜀地最为多见的植物,一是笼竹,二是沿水泽而长的桤木。这两种速生植物,往往是天府林盘最为主要的品种。其实在林盘空地以及郊野,才是构树的领地。就在于构树长得快,对生活环境要求低。

构树叶往往呈心形,就像两只接力奋飞的燕子。树叶毛糙拒绝反光,如同摊开的劳作者的手掌。看上去有点儿傻,不像杨柳那样随风起舞,也不如黄葛树、国槐那样一遇风雨就喧哗大作,如此嘴炮气质构树并不具备。

鸟儿最爱吃构树果,我经常见到麻雀、斑鸠、画眉、乌鸫、燕子啄吃那红红的果实。但沉默的构树是有想象力的,它们可不是仅仅供人果腹那么单一。比如,它成为蔡伦发明的“造纸术”的重要原料。公元105年,蔡伦发明造纸术的时候,用的一种原材料就是构树皮。

唐宋时代,成都平原构树遍布城乡,鉴于构树叶的粗糙,摩擦力较大,它成为乡村的“洗碗布”——这分明是“丝瓜布”之外的加盟者。伴随制造工艺的提升,构树已开始从锅灶边华丽蜕变,因为许多名贵纸张都是以楮纸再加工制成。

唐代书写纸品种很多,以麻、藤、楮三者最为主要。官府文书用纸,以麻纸为一大类;又按官阶等级和文书的类别,分为白麻纸、黄麻纸、五色麻纸3种。麻纸以四川所产最为著名,需要量很大。据《新唐书·艺文志》载,每月要供给集贤院学士以蜀郡麻纸五千番。又开元年间,西京长安、东京洛阳各有经、史、子、集四部库书,共一十二万五千九百六十卷,据《旧唐书·经籍志》,皆以益州麻纸写,可见当时四川麻纸质量之好、产量之巨。

蜀纸成时尚

从唐朝开始,河道密布的双流就成为益州的造纸中心。这在元代华阳人费著的《笺纸谱》中有明确记载:“双流纸出于广都(成都双流)”,“广都纸有四色,一曰假山南、二曰假荣、三曰冉村、四曰竹丝,皆以楮皮为之。”《笺纸谱》还详细记述了四大品牌楮纸名的由来:“广幅而不用白粉者,叫做‘假山南’;狭幅而用白粉以浆涂纸面,再砑光(用石磨纸面),使纸质白净者,叫‘假荣’;造于冉村,用村边溪流的清水洗涤纸浆,纸质洁白者,称作‘冉村’;造于龙溪乡,轻细柔韧者,叫‘竹丝’。“而竹丝之轻细……视上三色价稍贵。”

其实,起决定作用的是当时成都商品经济的繁荣、造纸术发达的支撑、雕版印刷术的推动,以及四川人的智慧。

成都一直是唐代政府机关用纸的主要供给地。对于各种纸的用途,唐政府有着严格的规定:“凡赦书、德音、立后、建储、大诛讨、免三公、宰相、命将、日制并用白麻纸……凡慰军旅用黄麻纸。”同时又规定,唐朝政府机关公文用纸一律用蜀麻纸。官家喜欢用蜀纸,民间也以用蜀纸为时尚。

世界上第一张纸币——成都交子即是用构树皮制造的。据说,英格兰银行为了向“交子”致敬,特地在银行的天井种植了4棵桑树——原来他们把树种搞错了,本该种的是构树。

以木芙蓉树皮为原料所制的皮纸,统称为“小皮纸”,烘云托月,终使薛涛笺水到渠成。

浣花笺纸一溪春

一座城市的诗意,就像花香融入空气,就是喝茶也可以沉醉,就像旱地拔葱式的不期而遇,就像可以因为一盏花窗里摇曳的灯笼而陷入独自狂欢……

水上娱乐,是唐代成都的一大快事。《蜀梼杌》记载了前蜀主王衍在乘船游历浣花溪的场面,达到龙舟彩舫、十里绵亘的程度。《岁华纪丽谱》记载说:宋代在成都南门万里桥一带,有数十艘彩船畅游锦江,这叫“小游江”;而在浣花溪一带的游船更为密集,这叫“大游江”。

唐宋以来,鉴于此地碧水芳草、工部草堂遗韵流布,加之距离内城甚近,逐渐成为成都最为著名的宴游胜地。陆游《老学庵笔记》:“四月十九日,成都谓之浣花,遨头宴于杜子美草堂沧浪亭。倾城皆出,锦绣夹道。自开岁宴游,至是而止,故最盛于他时。”这一万人空巷之场面,与诗人田况的表述完全一致:“浣花溪上春风后,节物正宜行乐时。十里绮罗青盖密,万家歌吹绿杨垂……”

为纪念唐代保家卫国的浣花夫人任氏,后来有“浣花遨头”,这是当年成都颇为时尚的游乐活动,太守出游,士女纵观,称太守为“遨头”。时间从正月初十起始,到四月十九终结,长达百天。这也极可能是中国城市里遨游持续时间最长的民俗游历。

宋代任正一《游浣花记》记载说,农历四月十九这一天,彩船从浣花溪顺流而下至望江楼,数里之长,往来如织。锦江中“架舟如屋,饰彩绘,连樯衔尾,荡漾波间,箫鼓弦歌,喧闹而作。其不能具舟者,依岸结棚,上下数里,以阅舟之往来。成都之人,于他游观或不能皆出,至浣花则倾城而往,里巷阒然。”

唐朝开始,浣花溪已经成为西蜀造纸业的中心。最主要的原因,在于这里的水。据《东坡志林》载:“浣花(溪)溪水清滑异常,以沤麻楮作原料,洁白可爱。故造纸者多沿溪而作。”说明成都浣花溪在唐朝时,不但是著名的蜀锦产区,也是生产蜀纸的集中之地。浣花溪的造纸盛况成为这个城市的一道独特风景,诗人郑谷把它同蜀茶并列起来:“蒙顶茶畦千点绿,浣花笺纸一溪春。”满眼的蜀纸春景,会同这滔滔不绝的溪水互映辉煌。远道而来的文人墨客在友人的陪同下来浣花溪探访,一睹诗意景致与造纸的风采。

宋代陈师道《后山丛谈》说:“南唐求墨工于海,求纸工于蜀。中主好蜀纸,既得蜀工,使行境内。”这一条记载,说明了多年来总是“吸纳”外来人才与工艺的蜀地,得以技术“输出”的弥足珍贵的证据。

成都平原气候温和而潮湿,植物生长茂盛,秋冬时节落叶也不多。诗人薛涛自松州返回成都后,久居成都西郊浣花溪,因浣花溪一带多数人从业造纸,耳濡目染之下,她对造纸有了较深印象。

北宋乐史(930—1007)编著的《太平寰宇记》记载:“浣花溪在成都西郭外,属犀浦县,大历(唐朝代宗年号)中,崔宁镇蜀,其夫人任氏本浣花溪人。后薛涛家其旁,以潭水造纸为十色笺。”造化使然,薛涛竟然成了浣花夫人任氏的邻居,一文一武,也是成都浣花溪的一大幸运。

薛涛常写诗、用纸墨,且惜其纸幅较大,书写所作小诗多有不便,起初由外购大纸、改制小幅纸,并在形制、设色、图画和质量上都下了一番心思,例如笺纸尺寸要适合写诗。鉴于木芙蓉之皮自唐朝开始用作造纸原料,同时也可制线作蓑,用水浸泡后,又用作缆索等,薛涛或许也使用过“沤麻楮作笺”之法,但她都放弃了,后来改用四处可见的木芙蓉树之皮造纸,发现成效更佳。可以说,薛涛由此成了中国造纸史上有明文记载的第一位女发明家。

以浣花溪的水、木芙蓉的皮、芙蓉花的汁,将纸染成桃红色,裁成精巧苗条的窄笺,人称“薛涛笺”“浣花笺”。木芙蓉皮质纤维细长,木素含量低,适合制造书画纸。一般而言,枝条采回后,立即进行剥皮、脱胶。将剥下的鲜木芙蓉皮,去其外边的粗皮,束成小捆,放入水中浸泡,直至纤维变软、容易分开时为止。一般需时七八天,然后取出,洗净,备用。浸泡时应尽量少沾污泥,必要时可搭架,束捆不宜过紧,以防浸泡不透。这种造纸染色,从处理植物原料开始,经过蒸煮、洗浆、漂白、打浆、调制色、捞纸、晾干、裁纸等,工艺较为繁复。

薛涛吟诗图(赵蕴玉 1987年 作)

“十色笺”的千年传承

成都原来盛产麻纸,唐人写诗送人忌用白纸,而薛涛性喜红色,薛涛加工制成的彩笺,这种纸色彩斑斓,精致玲珑,又称“浣花笺”“松花笺”。

明朝宋应星《天工开物》中总结道:“四川‘薛涛笺’以芙蓉皮(即木芙蓉)为料,煮糜,入芙蓉花末汁,或当时薛涛所指,遂留名至今。其美在色,不在质料也。”“其美在色,不在质料”暗示了其纸质一般化。在我看来,薛涛笺的最大特色应是红色笺上有画,而画很可能出自薛涛本人之手,无论是手绘或雕版套色印花,均是薛涛独创,薛涛可谓是融诗、书、画于一纸的创造者。由此可见真正的芙蓉花色,没有得到花蕊夫人的传播与赋形,而是薛涛笺展示了蜀地的一抹亮色。

唐玄宗曾以芙蓉花汁调作一种叫“龙香剂”的御墨,后蜀孟昶则用芙蓉花染作“芙蓉帐”,这些对于蜀地工艺积累肯定是有启发的。造纸行业专家分析指出,薛涛根据前人用黄檗叶(川黄柏)染纸的原理而予以推陈出新。薛涛因地制宜,据说一度也采用过峨眉山的胭脂木作为纸的染料。几经厘定,薛涛笺有十种颜色:深红、粉红、杏红、明黄、鹅黄、深青、浅青、深绿、铜绿和浅云。薛涛还用涂刷加工方法制作色纸。她在芙蓉红花中取染料,再加入胶料配制成涂料涂在纸上。这种涂刷加工与传统的浸渍染色方法相比,节约了染料,降低了成本。所以也可以说,薛涛也被认为是涂布加工纸的创始人。但其真实的工艺步骤,目前逐渐得到了部分恢复。

当然也有学者指出,薛涛造“十色笺”只是宋人的误传,实际上薛涛笺颜色相对单一,只有桃红色一种。

晚唐人李肇《唐国史补》说:“纸则有越之剡藤苔笺,蜀之麻面、屑末、滑石、金花、长麻、鱼子、十色笺……”这清楚地说明,十色彩笺肇始于唐代,且为蜀人始创。

丽人与诗笺,相互彰显,宛若人面桃花。朦胧的薛涛笺,使薛涛成了中国文坛上第一个发明专用诗笺的人。试想一下,如果没有浣花溪之水与芙蓉汁,更在于拥有那个再难以复制的唐朝文化氛围,恐怕也是无济于事。一页薄薄的诗笺,承载着多么厚重的蜀地历史和地理机缘!

薛涛笺甫一问世,就已经是“成都纸贵”了。

薛涛笺在唐代就不胫而走,深受人们喜爱,自然与女诗人觥筹交错的交际圈密不可分。元稹、白居易、牛僧儒、杜牧、刘禹锡等二十余人,都与薛涛有过诗词唱和,而且大多使用的是薛涛的花笺。《南部新书》上说:“元和初,薛涛好制小诗,惜其幅大,不欲长剩,乃狭小之。蜀中才子即以为便,后减诸笺亦如是,特名薛涛笺。”这就是说,有鉴于过大尺寸的纸页不便于留存与把玩,小笺才应运而生。这固然有薛涛的心机,但能够得到才子们的积极响应,可见薛涛这一变革是顺应了时代文化需求。再加上薛涛的书法无女子气,笔力峻激,行书妙处,还颇得王羲之法,因而诗因书法而光彩倍增,笺因玉手诗心而大红大紫,一时成为人们心中的文化时尚。

韦庄在《乞彩笺歌》中提到:“也知价重连城璧,一纸万金犹不惜。薛涛昨夜梦中来,殷勤劝向君边觅。”以此赞美薛涛笺不但价值连城,而且已成“托梦之物”。

与费著同时代的文坛著名人物袁桷的《薛涛笺》诗云:“十样蛮笺起薛涛,黄荃禽鸟赵昌桃。浣花旧事何人记,万劫春风磷火高。”出自丽人之手的彩笺,命之为“蛮笺”,堪可玩味,这也暗示了地处西南边地成都的“文化处境”。但十样彩笺发明权,应归薛涛所有。所以明朝何宇度在《益部谈资》公允地指出:“蜀笺古已有名,至唐而后盛,至薛涛而后精。”

到了唐末,薛涛笺已极为名贵了,被皇家垄断收藏。毫无疑问,薛涛开启了色彩斑斓的笺谱文化,薛涛不但是蜀笺的一代高标人物,而且也成为引领中国笺谱文化的第一人。可以说薛涛开启了中国制笺之风,是中国造纸发展史上的一朵奇葩。从薛涛笺到宋代的碧云春树笺,再到鲁迅、郑振铎合编的《北京笺谱》,笺谱更体现了历代文化人对美的追求史!鉴于薛涛笺在我国制笺发展史上有重要地位,后历代均有仿制。故宋人诗曰:“名得只从嘉郡树,样传仍自薛涛时。”后世薛涛笺的原作不复得见,历代于是纷纷仿制。

在众多薛涛笺的追随者之中,“谢公笺”可以说是最独得其精髓的一种,此为宋初谢景初创制而得名。谢氏受到薛涛造纸笺的启发,设计制造出“十样蛮笺”,即十种色彩的书信专用纸。这种纸雅致有趣,文化信息丰富,引人联想,成了历史上与薛涛笺齐名的笺纸。

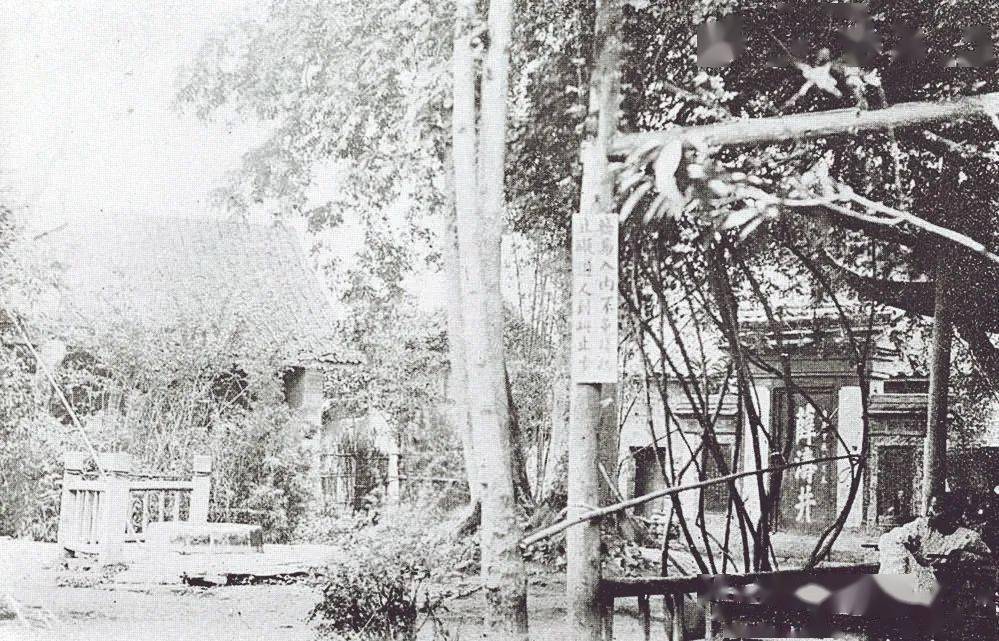

薛涛井(原载商务印书馆1910年出版发行《中国名胜 Views of China》摄影集)

隐花标举潮流

令人困惑的是,为什么自唐代以来,诸多介绍薛涛笺的文章只字不提笺上有画呢?而薛涛笺上明明有横斜的花卉啊?有学者认为:唐代文人墨客注重的是诗句,加上刻印上的衬画线条较浅,或者手绘的花纹较细,而纸面的红色十分突出,把画面掩盖得不甚清晰,因此被忽略了。根据文献记载,自宋代至明清,历代皆有薛涛笺仿制品,但早已不限于木芙蓉纸,而是以皮纸、构树纸或宣纸为原纸,也不再拘于芙蓉花汁了,或浸红色染液后干燥而成,印有隐花或手绘花纹。

薛涛笺到底是什么样子呢?史书并没有具体描绘。首先是究竟有多大?唐时一般纸的幅面为直高25-29厘米、横长42-52厘米,但写诗仍嫌过大,于是裁成约16开大小,似较为符合薛涛的美学。这也暗合《太平寰宇记》中所说“(薛涛笺)短而狭,才容八行(字)”的尺寸。郭沫若1949年曾有题诗:“画上题诗非作俑,古来薛涛曾利用。画者倭人不必悲,当忆枝头宿鸾凤……”

到元朝时,百花潭到浣花溪之间,还有两座小桥,一座叫玉溪,一座叫薛涛,这足以证明薛涛持续的影响力。所以有人把薛涛比作“大唐孔雀”;在我心里,居住于浣花溪的薛涛风韵犹存,更接近于一只穿梭于锦江之畔的五彩桐花凤。

我得到过“诗婢家”十几年前仿制的一套水印“薛涛笺”,说实话,面对散发清香的桃色纸页,我从不敢落笔……

薛涛像(原载上海光大书局1935年版《薛涛诗》润华 绘)

来源:《成都日报》2022年8月9日第8版

作者: 古越龙

用户登录

还没有账号?

立即注册