【文史英华】一条没走通的捷径——《下终南山过斛斯山人宿置酒》诗歌背景‖马睿

一条没走通的捷径

——《下终南山过斛斯山人宿置酒》诗歌背景

马 睿

下终南山过斛斯山人宿置酒

暮从碧山下,山月随人归。

却顾所来径,苍苍横翠微。

相携及田家,童稚开荆扉。

绿竹入幽楥,青萝拂行衣。

欢言得所憩,美酒聊共挥。

长歌吟松风,曲尽河星稀。

我醉君复乐,陶然共忘机。

——静嘉堂藏宋蜀本《李太白文集》卷十八

今译:

傍晚从终南山上下来,山月随我而归。回望来时的路,山林苍苍茫茫一片青翠。路遇斛斯山人,相携到他家,孩童出来急忙打开柴门。小路从竹林间穿过,藤萝轻拂我的衣裳。谈笑中得到放松,畅饮美酒宾主频频举杯。放声高歌风入松的曲调,歌罢银河星星已经很稀。我与主人都喝得很高兴,忘却了江湖险恶与心机。

诗歌背景:

喜欢户外运动的人都知道:大路虽说平坦好走,但路程要远一些。而捷径虽近,但往往崎岖难行。距离的远近与行走的难易总是成反比,山路如此,仕途亦如此。

老祖宗在造字时就讲得清清楚楚:足+各=路。各人涉足的道路不同,抵达终点的难度当然也就不一样。

在唐朝,有一条世人公认的“仕途捷径”,就是去山中隐居,尤其是在终南山隐居。终南山之所以是仕途捷径,源自一席对话。

隐士卢藏用年轻时曾在终南山隐居,后被朝廷征用,历任左拾遗、吏部侍郎、中书舍人、黄门侍郎等职,最后还当上了尚书右丞。在武则天、唐中宗、唐睿宗执政期间,一度非常吃香。

有一次,唐睿宗召道士司马承祯入宫问道。因二人是老熟人,卢藏用便指着终南山对司马承祯说:“此山大有佳处,何必去远处?”司马承祯一听此言,非常生气。认为卢藏用是把隐居作为当官手段的小人,便不动声色地回怼到:“在我看来,只不过是当官的捷径罢了!”此言一出,顿时搞得卢藏用狼狈不堪,无地自容(刘肃《大唐新语》卷十)。

打这以后,朝野上下都嘲笑卢藏用是“假隐”(李昉《太平广记》卷二四〇)、“随驾隐士”(宋祁《新唐书》卷一二三《卢藏用传》)。

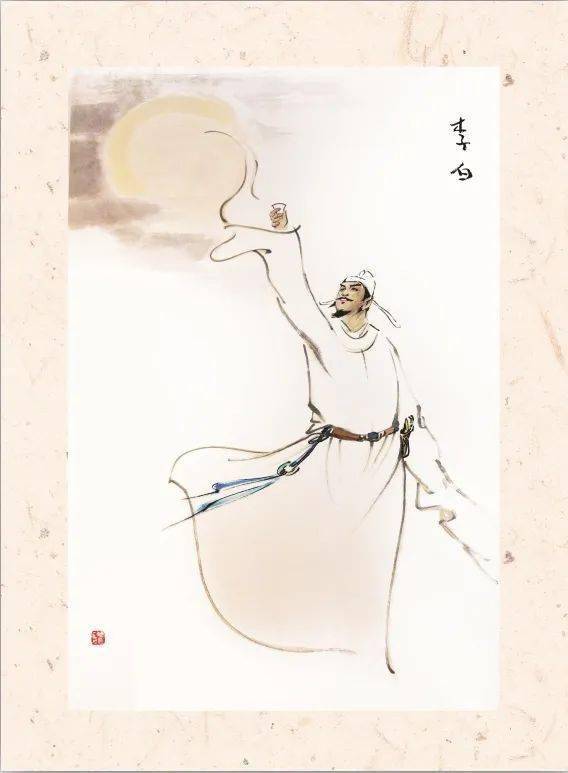

嘲笑归嘲笑,效仿归效仿。后来,学卢藏用的人却越来越多了,李白便是其中之一。

李白在终南山隐居的地方名叫“松龛”(李白《春归终南山松龙旧隐》),时间在唐玄宗开元十九年(730年)左右(郁贤皓《李白初入长安事迹探索》)。一天,他从终南山下来。正好碰见也在此山隐居的斛斯融(杜甫《过斛斯校书庄二首》《闻斛斯六官未归》),便留下来住了一宿。当天晚上,李白与斛斯融喝得不亦乐乎,遂作此诗。

虽说隐居终南山是仕途捷径,但捷径注定崎岖,并非人人都能走得通。

那么,作为在深山隐居的道士,怎样才能把名声传到皇帝的耳朵里呢?换句话说,一名道士如何才能得到皇帝的召见和宠信,进而开衙建府、为官做宰、封妻荫子呢?到底有哪些规律和条件可循呢?

规律总是隐藏在反复出现的现象之中,既然是反复出现的,就一定能够被人所发现、掌握并遵循。从唐代的历史来看,要想把捷径走通,主要有以下几条规律。

首先,你得是宗教领袖。

道教是唐王朝的国教,皇帝对此高度重视,只要你能当上道门威仪(类似于全国道协会长),名气自然就大了。不管你隐居得多么深邃,被皇帝召见、笼络和封赏都是迟早的事。

在当时,道教中最吃香的是茅山宗上清派,无论是信徒数量还是宫观规模都占有压倒性优势。上清派尊奉元始天尊为最高神,太上老君为次,主导了南北道教的合流,早在隋朝就已成为道教的主流派别。

因此,王远知、潘师正、司马承祯、李含光、韦景昭、包世荣等上清派领袖,一直都是历任皇帝的座上宾。比起其他宗派,吃香得多。正因如此,李白加入的就是上清派(袁清湘《道士李白所属道派探析》)。

除了上清派,江西龙虎山的张天师,从汉末张鲁开始便世代相传,世袭罔替,也深受皇室青睐。

虽然来此隐居,但李白既不是道教领袖,也不是“天师”后裔,故而很难受到皇帝的召见。

其次,你要么是理论权威。

宗教领袖的名额太少,竞争也激烈。当不上宗教领袖,能当上理论权威、学术精英,也能把捷径走通。

在唐代,道教代表性的理论权威有:创立“重玄宗”的成玄英(太宗、高宗时期),创立“道体论”的王玄览(武则天时期),创立“坐忘论”的司马承祯(中宗、睿宗时期),创立“修心论”并整理道教斋醮科仪的张万福(睿宗、玄宗时期),创立“玄纲论”的吴筠(玄宗时期),撰写《太白阴经》的李筌(肃宗时期)等。

唐玄宗先天元年(712年),李隆基刚刚即位,为巩固自己的政治地位,他便下诏让太清观主史崇玄、太清观大德张万福等人编撰《一切道经音义》《妙门由起》等道教经典。到了开元中期,又编成《开元道藏》(又称《三洞琼纲》),总计三千七百四十四卷。这是我国历史上第一次编撰《道藏》。

编撰《道藏》这类活动,工程浩大,费时耗力,必须由理论权威来牵头主持,各门各派的学术精英参与。事成之后,必然也会受到皇帝的召见与封赏。

李白虽自幼结交道友,熟读道经(李白《访戴天山道士不遇》),但距“理论权威”还差得很远,既没有创立任何新理论,也不曾开创任何新流派,自然没有资格参与《开元道藏》的编撰工程。所以,很难得到皇帝的召见。

第三,是能出谋划策。

在道教中,很多道士都拥有敏锐的政治嗅觉和精准的判断力,能为帝王出谋划策。

比如,隋朝末年,东都道士桓法嗣投靠王世充(魏征《隋书》卷八五《王世充传》),泰山道士徐洪客投靠李密,进献取天下之策(司马光《资治通鉴》卷一八四,恭皇帝义宁元年);巨鹿道士魏征先向李密进献《十策》。李密失败后,他又投奔了唐高祖李渊。后来,他又辅佐唐太宗开创了“贞观之治”,被提拔为左光禄大夫、郑国公(刘昫《旧唐书》卷七一《魏征传》)。

在“唐隆政变”前,道士冯道力、处士刘承祖为唐玄宗密布诚款,一举铲除了韦氏党羽(刘昫《旧唐书》卷八《玄宗本纪》》)。

“安史之乱”爆发后,京兆府道士李泌赴彭原郡觐见唐肃宗,陈述古今成败之道。唐肃宗听后非常满意,特许他出入后宫,以备顾问。每当遇到四方奏章、将相任免等大事,唐肃宗总爱与李泌商量,权力甚至超过了宰相(刘昫《旧唐书》卷一三〇《李泌传》)。

像魏征、李泌这类神机妙算,善于剖析形势、制定国策的奇才,自然备受皇帝青睐,肯定会频频召见。

遗憾的是,李白的政治嗅觉很迟钝,根本不是玩政治的料,屡屡在政治上站错队。即使他向唐肃宗提过一次迁都金陵的建议,也是一个抱薪救火的馊主意。不仅没捞到任何官爵和封赏,反被判处长流夜郎(李白《为宋中丞请都金陵表》),偷鸡不成蚀把米。

第四,是擅长制造舆论。

由于科技落后,古人很迷信。为了影响民意,皇帝们便需要有人为自己的统治寻找(或编造)神学依据。有需求就有市场,每当政治斗争开始前,图谶、符命、祥瑞、隐语、梦兆、神降、鱼腹藏书、狐狸夜语、石人一只眼之类的鬼把戏便应运而生。

比如,隋末唐初之际,楼观道士岐辉、茅山道士王远知便向李渊进献“符命”,宣称李氏要夺取天下(谢守灏《混元圣纪》卷一、刘昫《旧唐书》卷一九二《王远知传》)。

“玄武门之变”爆发前,滑州道士薛颐对秦王李世民说:“德星守秦分,王当有天下,愿王自爱。”李世民当上太子后,马上就任命薛颐为太史丞,后又提拔为太史令(刘昫《旧唐书》卷一九一《薛颐传》)。

“唐隆政变”爆发前,道士叶法善为帮助唐睿宗登基暗中出了不少力。唐睿宗一上台,马上便封他为鸿胪卿、越国公(刘昫《旧唐书》卷一九一《叶法善传》),并派叶法善去南岳魏夫人仙坛修法事,于坛西建洞灵观,度女观七人(宋祁《新唐书》卷二〇四《叶法善传》)。

一般来说,夺位之前,道士帮助帝王制造舆论;事成之后,帝王则对道士投桃报李。

纵观《李白全集》,他对帝王将相指桑骂槐、揭露罪恶、怒斥秽行的诗歌比比皆是,但他向帝王密呈符命、进献祥瑞、编造图谶的文字却几乎为零。

这可能与他一生饱读诗书,对左道旁门之术深恶痛绝的性格有关吧。既然如此,皇帝当然懒得理他。

第五,是能够斋醮祈禳。

斋醮祈禳,是一项道教特有的宗教活动,是指祷告神明以求平息灾祸、福庆延长。其祈求的内容广泛,几乎覆盖社会生活的一切方面。最出名的案例,就是诸葛亮在五丈原大帐中为自己禳星延寿(罗贯中《三国演义》第一〇三回)。

在唐代,因唐肃宗是擅自登基,当皇帝的合法性不足,加之“安史之乱”尚未平定,故而最喜欢斋醮祈壤。

早在唐玄宗时期,太常博士王玙就以擅长斋醮祈壤而闻名。唐肃宗上台后,很快就将其提拔为太常卿、蒲同绛三州节度使。后来更是任命他为中书侍郎、同中书门下平章事,爬上了宰相的宝座。王玙成天啥事也不干,专门替唐肃宗斋醮祈壤(刘昫《旧唐书》卷一三〇《王玙传》)。

只要你擅长为皇帝斋醮祈禳,不愁没人召见。可惜李白并不会这项业务,因而也未收到帝王的邀请。

第六,是擅长炼丹合药。

人的欲望是无穷的,尤其是帝王。每天过着一言九鼎、锦衣玉食、美女如云的日子,当然希望自己能永远享受,万寿无疆。于是,能替皇帝炼制仙丹、配伍神药的人才,当然大受欢迎,尤为吃香。

比如,唐高宗听闻陈州道士刘道合精通炼丹之术,便将其召入宫中,深加礼敬,特令其为自己配伍丹药。唐高宗服用后非常满意,前后给予了大量赏赐(刘昫《旧唐书》卷一九二《刘道合传》)。

现代药学研究表明,古代的方士、道士为帝王炼制的“仙丹”,大多是些含汞、铅的催命毒药,吃了死得更快。而他们所配伍的“神药”,往往是些富含激素的催情药,短期服用有效,长期服用则有害。因而,好几位皇帝都死在吃丹药上(唐太宗、唐穆宗、唐武宗、唐宣宗)。

李白也曾学过炼丹之术(李白《草创大还赠柳官迪》),但一直没什么效果。杜甫说他是“秋来相顾尚飘蓬,未就丹砂愧葛洪”(杜甫《赠李白》),名声自然无法传入皇帝耳朵里。

第七,是能诊疗疾患。

自古以来,道教与中医的关系十分紧密,很多人既是道士又是医生,他们运用气功、按摩、针灸、引导、本草、丸药为人民群众治疗疾病,故称“道医”(如张道陵、孙思邈等)。

人生在世,吃五谷,生百病。皇室成员也是人,自然也会生病。有时候,碰上太医束手无策的疑难杂症,就需从外面引进专家入宫会诊。

比如,初唐时期的道士甄权精通针灸术,著有《古今录验方》《针经钞》《明堂人形图》《针方》及《脉经》等医学著作。有一次,仁寿宫的一名宫人患了脚病,甄权刚刚刺了环跳、阳陵、巨虚下廉、阳辅四穴,宫人马上就能站起来行走。还有一次,大理寺卿赵某患上风疾,腰脚不便,不能起立下跪。甄权为他针刺上窌、环跳、阳陵泉、巨虚下廉四穴,立即就能跪起了(孙思邈《千金要方》卷八)。

到唐太宗贞观十七年(643年),甄权已经活了103岁。消息一出,唐太宗非常惊讶,亲自跑到他家里,考察他的饮食起居,还向他请教了许多医学知识。事后,唐太宗不仅赐给他衣服和几杖,还加封他为散朝大夫(刘昫《旧唐书》卷一九一《甄权传》)。

南昌道士万振,人称“万天师”,精通长生久视之道,治人疾苦立效。唐高宗显庆二年(657年),被唐高宗召入光曜日殿询问治国养生之道。高宗待他如师友一般,赐予无所受(赵道一《历世真仙体道通鉴》卷三一)。

在当时,医术最高明的道士是孙思邈。他自幼体弱多病,遂久病成良医。隋朝末年,隐居在终南山,与高僧道宣关系很好。在唐太宗、高宗时期,孙思邈多次被召入宫中,诊疗疾病。他撰写的《千金要方》《千金翼方》等著作流传至今,为我国的医学、药学、养生学、化学的发展作出了不可磨灭的贡献,被后人誉为“药王”(刘昫《旧唐书》卷一九一《孙思邈传》)。

李白虽然年轻时在大匡山读书练剑,但并未涉及医学,也不曾为人诊疗疾病,故而很难被皇帝召见。

第八,能呼风唤雨也行。

中国是个农业大国,在水利普遍落后的古代,往往靠天吃饭。老天爷一旦不下雨或下得太多,都容易引发民变。因此,擅长呼风唤雨的道士也颇受皇帝重视。

比如,陈州道士刘道合曾为唐高宗作法止雨(刘昫《旧唐书》卷一九二《刘道合传》),昊天观道士叶法善曾用九寸蟠龙水心镜为唐玄宗求雨(李昉《太平广记》卷二三一)。

李白虽然擅长写诗,但对呼风唤雨之术却没有兴趣,所以也很难被皇帝召见。

第九,能替帝王释天占星。

古人迷信,一旦出现特殊的天文星象,皇帝常常要宣召懂天文学和占卜术的道士入宫,为自己解疑释惑。

有一年,唐高宗住在九成宫,出现孛慧经天,彗星的尾巴长达数丈,这在古人看来是大凶之兆。于是,唐高宗便宣召楼观道士尹文操入宫询问。

尹文操回答唐高宗说:“这是老天爷在警告陛下,陛下只要能够孝敬父亲,纳谏征贤,斥邪远佞,罢役休征,责躬励行,以合天心,用不了几天彗星就会消失。”唐高宗依言行之,彗星果然就消失了。于是,唐高宗以太原的晋府旧宅为父亲唐太宗造昊天观,任命尹文操为观主,兼知本观事(员半千《大唐宗圣观主银青光禄大夫天水尹尊师碑》)。

李白虽曾写过一首《日出入行》,但却从未涉猎天文占星之学,因此皇帝欲解释星相肯定不会找他。

第十,能谱曲奏乐。

唐玄宗是个很喜欢乐舞的皇帝,每次在宫中举行斋醮仪式时,都喜欢演奏新乐曲。

据史料记载,唐玄宗开元九年(721年),特令道士司马承祯谱写《玄真道曲》、李含光谱写《大罗天曲》、贺知章谱写《紫清上圣道曲》。开元二十九年(741年),唐玄宗还亲自谱写了《霓裳羽衣曲》《紫微八卦舞》荐献于太清宫。天宝十年(751年),他亲自在内道场教授道士们演奏法曲(宋祁《新唐书》卷二二《礼乐志》)。

李白只会作词(李白《清平调词三首》),不会谱曲,皇帝邀他入宫谱曲的概率也很低。

李白的教训告诉我们一个道理:我们在学习别人成功的经验或模式时,一定要与自身实际情况相结合,必须量体裁衣,既不能邯郸学步,也不能刻舟求剑,更不能削足适履。

对大多数来终南山隐居的人,隐居只是手段,获得召见才是目的。终南山的景色再怎么美也是暂栖之所,而非久留之地。但眼下,李白却沉溺于手段(我醉君复乐),忘记了目的(陶然共忘机),在诗中尽情地描写山中的优美景色和携友大醉的欢乐。如此买椟还珠,他又岂能被皇帝召见?

人活一世,不怕被人利用,就怕自己没有利用价值。别人利用你,说明你还有利用价值。一旦没了利用价值,就该被灭口了。

综上所述,李白虽学了卢藏用,来终南山隐居,但他身上却没有任何一项符合被皇帝宣召入宫的条件,故而陷入了“谋身谋隐两无成”(左偃《寄韩侍郎》)的尴尬境地。

名家点评:

清旷中无英气,不可效陶(渊明)。以此作视孟浩然,真山人诗而。

——王夫之《唐诗评选》卷二

尽是眼前真景,但人苦会不得,写不出。

——宋宗元《网师园唐诗笺》

曲尽更深,而见河星之稀。我醉矣,君复乐。不知主之为主,客之为客也。陶然相忘于机心之外,而共游真率之天矣。今夜之宿,不大可乐哉!

——沈寅《李诗直解》卷二

经典名句:

暮从碧山下,山月随人归。

对比阅读:

《春归终南山松龙旧隐》

《望终南山寄紫阁隐者》

《君子有所思行》

《答长安崔少府叔封游终南翠微寺太宗皇帝金沙泉见寄》

《访戴天山道士不遇》

《为宋中丞请都金陵表》

《草创大还赠柳官迪》

来源:四川省地方志工作办公室

作者:马 睿(中国李白研究会会员,四川省《西南商报》社副书记)