【文史英华】周处与戴渊‖庞雨

周处与戴渊

庞 雨

高中最后一学期,语文老师为提高我们的文言文水平,印了一册文言短文选,让我们课余读。小册子有二三十则短文,印象最深是关于周处的一则:

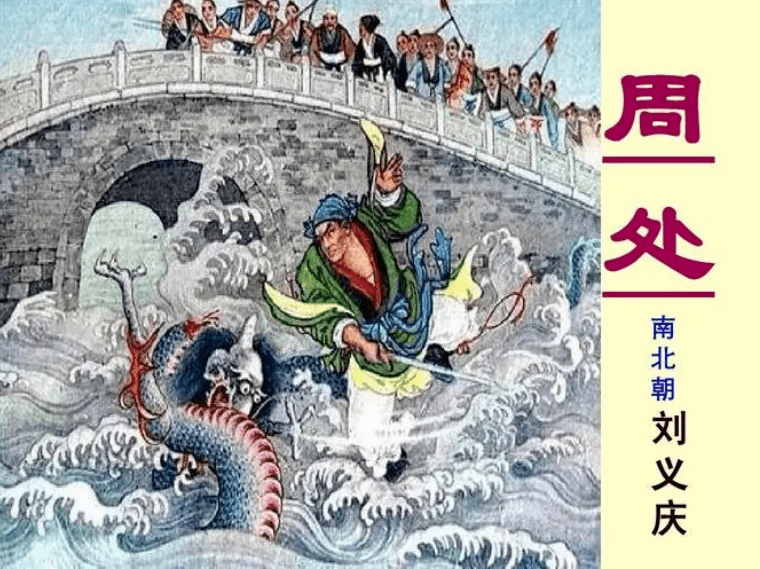

周处年少时,凶强侠气,为乡里所患;又义兴水中有蛟,山中有邅迹虎,并皆暴犯百姓;义兴人谓为“三横”,而处尤剧。或说处杀虎斩蛟,实冀“三横”唯余其一。而处即刺杀虎,又入水击蛟,蛟或浮或没,行数十里,处与之俱。经三日三夜,乡里皆谓已死,更相庆。处竟杀蛟而出,闻里人相庆,始知为人情所患,有自改意,乃自吴寻二陆。平原不在,正见清河,具以情告,并云:“欲自修改,而年已蹉跎,终无所成!”清河曰:“古人贵朝闻夕死,况君前途尚可?且人患志之不立,亦何忧令名不彰邪?”处遂自改励,终为忠臣孝子。

义兴周处,年少凶顽,被乡亲与水中蛟龙、山中老虎并称“三横”,即横行霸道、为害一方者。周处自以为是,不知乡亲们对他的忌讳与害怕。直到杀虎击蛟后,才知自己并非自己认为那样侠义,在乡邻的眼里自己竟然是虎蛟一般的祸患。于是,入吴郡寻找寻陆机和陆云。请教陆云后,改过自新,终成一代名臣。

这则故事的文字颇有白话风格,虽初中、高中都只读两年,并没学多少文言文,不需老师讲解却也勉强懂得。很喜欢故事本身的曲折生动,对“浪子回头金不换”的寓意也体会良多。后读《世说新语》,才知这则短文出自《世说新语·自新第十五》。

《自新第十五》在《世说新语》里内容最为单薄,只两则故事。第一则说周处,第二则说戴渊:

戴渊少时,游侠不治行检,尝在江、淮间攻掠商旅。陆机赴假还洛,辎重甚盛,渊使少年掠劫;渊在岸上,据胡牀,指麾左右,皆得其宜。渊既神姿峰颖,虽处鄙事,神气犹异。机于船屋上遥谓之曰:“卿才如此,亦复作劫邪?”渊便泣涕,投剑归机,辞厉非常,机弥重之;定交,作笔荐焉。过江,仕至征西将军。

广陵戴渊,年少任性,行为不检,常在江淮间劫掠。后遇陆机,聆问顿悟,改过自新,后官至征西将军。

虽周处是幡然醒悟后“乃自吴寻二陆”,戴渊是聆听棒后“泣涕”“投剑”,一主动,一被动,但都是“浪子回头”。二“浪子”都与“二陆”有交集:周处请益于陆云,戴渊受教于陆机。陆机、陆云兄弟是晋时有名的才子、名士。陆机“少有奇才,文章冠世”,陆云“虽文章不及机,而持论过之”,时人均敬重有加。正因如此,周处才会主动求教请益,戴渊才会聆喝如醍醐灌顶。《世说新语·自新第十五》重点讲“自新”,至于周处、戴渊“自新”后如何,并未涉及,只简单讲了句他们的结局:周处“遂自改励,终为忠臣孝子”,戴渊“过江,仕至征西将军”。

《晋书》有《周处传》《戴若思传》(戴若思即戴渊),对二人的生平有较为详细的记载。读此二传,可对二人的人生际遇有更多的了解、理解。

周处,“父鲂,吴鄱阳太守。”戴渊,“父昌,会稽太守。”二人父辈所处的时间有前后差距:周处的父亲在吴国为官,担任鄱阳太守,在前;戴渊的父亲在西晋为官,担任会稽太守,在后。虽鄱阳、会稽都属吴地,但时间不同,吴的内涵有异。前吴,指一个独立的国家,是鼎立之一;后吴,指统一国家里吴人聚居之地,是大一统之一部。父辈的时间差异,也确立了二人的“朝代”归属:周处是西晋人;戴渊有“过江”之行,是东晋人。

周处、戴渊二人所处时代有异,应没有交集,但他们有一个共同的身份:太守之子,即今天所谓的“官二代”。太守掌管一方政事,他的孩子自然会被衙门上下、辖区内外一干人等众星捧月。即使不真心爱护,至少也畏惧三分。贴身的,尽量做出样子,让孩子的父母看到;周围的,惹不起躲得起。即使犯了错,也有大树在上面给他们遮风蔽雨。上有父母爱着,下有衙役宠着,外有百姓让着,自然而然会养成自以为是骄横任性的性格。周处、戴渊二人少时所受的教育如何,传无所载。但从他们“侠气”的性格,“游侠”的姿态可以看出,是颇为“凶强”,很“不治行检”的。

周处一生,除浪子回头这一经典故事外,还有令人心动处。

一是:及吴平,王浑登建邺宫酾酒,既酣,谓吴人曰:“诸君亡国之余,得无戚乎?”处对曰:“汉末分崩,三国鼎立,魏灭于前,吴亡于后,亡国之戚,岂惟一人!”浑有惭色。

败军之将周处,敢于硬刚平吴功臣王浑,的确很有胆色。而且,怼得有理有据,令王浑不仅无话可说,而且而有“惭色”。可见,周处“自新”后,不仅习武,而且演文。说起话来词端句正,文采斐然。

二是:处知必败,赋诗曰:“去去世事已,策马观西戎。藜藿甘粱黍,期之克令终。”言毕而战,自旦及暮,斩首万计。弦绝矢尽,播、系不救。左右劝退,处按剑曰:“此是吾效节授命之日,何退之为!且古者良将受命,凿凶门以出,盖有进无退也。今诸军负信,势必不振。我为大臣,以身徇国,不亦可乎!”遂力战而没。

三家归晋,是天下大势,周处自然没有“吊死”在吴国的树上。对于西晋,周处却忠心耿耿。征西讨“贼”时,虽被主帅排挤,明知要失败却不违军令,“弦绝矢尽”而不退,最终“力战而没”。

戴渊“过江”进入东晋,一路仕途顺利,步步高升,值王敦之变,因名高被杀。

王敦举兵,诏追若思还镇京都,进骠骑将军,与右卫将军郭逸夹道筑垒于大桁之北。寻而石头失守,若思与诸军攻石头,王师败绩。若思率麾下百余人赴宫受诏,与公卿百官于石头见敦。敦问若思曰:“前日之战有余力乎?”若思不谢而答曰:“岂敢有余,但力不足耳。”又曰:“吾此举动,天下以为如何?”若思曰:“见形者谓之逆,体诚者谓之忠。”敦笑曰:“卿可谓能言。”敦参军吕猗昔为台郎,有刀笔才,性尤奸谄,若思为尚书,恶其为人,猗亦深憾焉。至是,乃说敦曰:“周顗、戴若思皆有高名,足以惑众,近者之言曾无愧色。公若不除,恐有再举之患,为将来之忧耳。”敦以为然,又素忌之,俄而遣邓岳、缪坦收若思而害之。

戴渊曾率军抵御王敦,只是“王师败迹”,大势已去。戴渊与王敦的对话,亦很精彩,颇有周处与王浑对话的机锋。只是,戴渊被小人下谗,为王敦所忌,终于与周顗一起被杀。周顗、戴渊之死,在于其名太盛,只不知王敦欲杀戴渊时,是否问过王导,王导又是否像被问及周顗时那样,一问三不答。

北宋神宗元丰年间,苏轼写过一篇名为《代李琮论京东盗贼状》的奏议,针对“江北、京东常苦盗贼”的现状,提出自己的主张:

所获盗贼,量轻重酬赏。若获真盗大奸,随即录用。若只是寻常劫贼,即累其人数,酬以一官。使此辈歆艳其利,以为进身之资……则向之遗材,皆为我用。

为证明自己的措施可行,苏轼举周处、戴渊为例:

历观自古奇伟之士,如周处、戴渊之流,皆出于群盗,改恶修善,不害为贤。

苏轼的办法,一言以蔽之,即“以盗冶盗”。英雄不问出处,浪子若能回头,必有可观之处。在苏轼眼里,周处、戴渊是“浪子回头”中的著名者,虽曾为“群盗”,但“闻过而终礼,知耻而后勇”,最终成为“奇伟之士”。

再回到《世说新语》。《自新第十五》对周处、戴渊的结局虽只简单一句,却意蕴无穷:周处“终为忠臣孝子”,戴渊“仕至征西将军”。周处死于西征讨“贼”,为朝廷而死,是忠臣;忠君忠国者必孝敬父母,是孝子。所以一语定评:“终为忠臣孝子”。戴渊死于朝廷内乱,王敦杀他,借用的是朝廷的名义,如何评价他,值得思量。不能说其忠,也不能说其不忠,只好用一句“仕至征西将军”,草草收尾。古人留评,并非信笔,而讲究有理有据。《世说新语》千百年来,一直为人们津津,不仅是因为有吸引人的魏晋风度这一核心内核,在文字上也有其独到之处,值得我们咀嚼再三。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:庞 雨(四川省宣汉县)

配图:方志四川