【历史文化】古道高州:追寻先贤的背影‖张学东

古道高州:追寻先贤的背影

张学东

在大西南的崇山峻岭间,蜿蜒着一条古老的青石板通道。这条古老的通道最早是僰族先民依傍着奔腾不息的南广河,披荆斩棘,踩踏出的一条沟通古蜀国与东南亚诸国的通道,称为僰道。

成都平原最早的文明曙光——三星堆和金沙遗址中,出土于祭祀坑的海贝、象牙等文物,让专家学者推定早在三星堆时期,古蜀文明就通过这条古道与印度洋、中亚、南亚等国家展开了经济和文化交流。这条古道后来发展成五尺道、南方丝绸之路,和西北丝绸之路、海上丝绸之路同为中国古代对外交通贸易和文化交流的主要通道。

古代高州(今高县)扼古道上的咽喉,是由川入滇的交通重镇。两千多年来,从高州古道上走过一个个先贤名流,行踪所至,留下了光华灿烂的文化踪迹,让后人抚读,感慨万端。

李冰积薪焚石开石门

高县庆符县城,这个南丝绸古道上曾经由川入滇的战略重镇,正南方向,南广河辟开崇山峻岭,携带着乌蒙余脉的浩荡之气,一路奔腾喧嚣而来。

雾霭袅绕之间,河谷险峻幽深,但见从雄俊的白岩山脉逶迤而下的一座山岭,俯冲至南广河边时,突负嵯峨巨石,斜叠成墙,匝河而过,横锁南北,形成一道巍巍石门。这就是巍然耸峙在古老的僰道,以及后来的五尺道、南丝绸之路上的著名关隘——石门关。

当笔者翻阅僰道这段辉煌的历史时,不无惊讶兴奋地发现川主李冰与蜿蜒在大西南莽莽群山之间这条古道的神奇联系。作为修建都江堰垂万世之功的李冰父子,面对巨石天堑,在没有炸药等开山工具的古时,创新完成了人生中另一伟业:积薪焚石,凿开石门,首通僰道。

《华阳国志·蜀志》有这样一段对李冰首通僰道的记述:僰道有故蜀王兵兰,亦有神作大滩江中。其崖崭峻不可凿,乃积薪烧之,故其处悬崖有赤白五色。

而在《水经注》卷三十三《江水》,也有几乎相似记载:县有蜀王兵兰,其神作大滩江中,崖峻险阻,不可穿凿,李冰乃积薪烧之,故其处悬岩,犹有赤白玄黄五色焉。

“(僰道)有故蜀王兵兰”,指的是蜀国的国王开明三世出兵南下攻打僰国时,所修筑的屯兵寨所。当时的僰国,中心地带就在今天川南的高县、珙县、兴文、筠连等地。从石门关沿宋江河上溯十公里左右进入罗场镇,当地人名为“翡翠走廊”的宋江河岸,就可见到琳琅满目、原始风味浓厚的僰人岩画,以及散布在悬崖之上的僰人崖墓。南广河流域崖墓群属于国家保护文物,散布在南广河沿岸的深山峡谷之间,深藏着古僰人神秘的生活习俗。

遥想二千多年的古蜀国时期,蜀王带兵攻打僰国,溯南广河而上,被巍巍石门所阻挡,只能在附近山岭筑寨屯兵,伺机从崖石间的羊肠小道进攻僰人。直至宋代,还在山上置石门寨,用以抵御防卫蛮人的骚扰进攻。“(僰道)有故蜀王兵兰”,当是石门关上的一座屯兵营寨,而今杂草丛生,早已湮灭了战火硝烟,只余和平的烟霭袅绕。

石门关作为当时古蜀国与僰国交战的古战场,可以以石门关沿宋江河上溯不到两公里的高县文江镇黄泥坳出土的柳叶形青铜剑和饰虎纹的青铜剑为凭证。这些青铜兵器,据文物专家考证,皆是春秋战国时期巴、蜀二国所特有的文物,都具有古蜀(巴)文化的特质。这些文物,就是僰国在春秋战国时被蜀王打败,臣服于蜀国,成为蜀国附庸国的物证。

据史料记载,秦孝文王在稳定巴蜀的统治后,急欲经营大西南腹地。于是,从公元前250年开始,秦孝文王派因修筑都江堰而名垂青史的蜀郡太守李冰,又承担起了开拓通向南方的道路。李冰率兵进入僰国地界,初始还与僰人在高县境内发生过短兵相接的战事。据清光绪版《庆符县志·武功志》记载:秦时,僰道王据守横江,李冰破之,追北于汉阳山。按周洪谟撰修内署碑云:长邑先属汉阳郡,今庆符县汉阳即其地也。汉阳山,即今日高县沙河镇境内的汉王山。

战事平息,李冰继续率兵沿南广河古老的僰道向南开拓。然而,巍巍高耸横断南北的石门巨石,湍急咆哮的南广河,成为打通僰道的巨大障碍。面对高耸坚硬的岩石,智慧的李冰想出了积薪焚石的办法,从而打开了石门,保证了僰道艰难地向南延伸。

关于开凿石门关的历史记录,在清光绪版的《庆符县志》上还有这样的记载:石门山,县南十里,下瞰石门江,其林麓中多兰,然不可采。无心经过,但觉幽香扑鼻而已,旧志石门幽兰,为县属八景之一也,一名兰山。即古石门道。《水经注》,唐蒙凿石门阁以通南中,讫建宁二千余里,山道广丈余,深三四尺,堑凿之迹犹存。

根据这个线索,《水经注》卷三十三《江水》中果有这样记载:《地理风俗记》曰:夷中最仁,有人道,故字从人。《秦纪》谓僰僮之富者也。其邑,高后六年城之。汉武帝感相如之言,使县令南通僰道,费功无成,唐蒙南入,斩之,乃凿石开阁,以通南中。迄于建宁,二千余里。山道广丈余,深三四尺,其堑凿之迹犹存。王莽更曰僰治也。山多犹猢,似猴而短足,好游岩树,一腾百步,或三百丈,顺往倒返,乘空若飞。县有蜀王兵兰,其神作大滩江中,崖峻险阻,不可穿凿,李冰乃积薪烧之,故其处悬岩,犹有赤白玄黄五色焉。赤白照水玄黄,鱼从僰来,至此而止,言畏崖屿不更上也。

从此处记载可知,彼时的石门子林莽浩瀚,野兽纵横出没,真乃蛮地也。从《庆符县志》与《水经注》的两相印证,可确信两千多年前,川主李冰带领兵士溯江渡河,翻山越岭,前进至傲然阻挡的巍巍石门时,机智的李冰令兵士在巨石崖壁上堆积柴火,烈火焚烧,然后倾洒河水使滚烫的巨石爆裂,从而打开了石门。

从石门关溯河而上五百米左右,南广河与支流宋江河在此合流,名黄水口。合流后的河水澎湃喧嚣,急滩浪涌,两岸悬崖峭壁,犬牙交错,狰狞凶险。右岸名“柳公岩”,20世纪五十年代修建川云公路,沿河岸悬崖层层爆破削岩打通后,至今仍见巨壁高耸,森然峭立。遥想当年,李冰率领兵士从石门关沿河而上至柳公岩,积薪烧岩,漫天烟火,倾水裂石拓路后,苍苍悬岩留下赤白玄黄五色,此等景象已湮没于风雨岁月之中了。

就在黄水口宋江河上,横跨一座古老石桥,桥口曾屹立一座关隘,名“剑南十三关”,岸边村名叫“剑南村”。为何以此名关,史料上语焉不详,比较通俗的说法是从川北剑门关算起,一路向南排列重要的军事要塞,到达黄水口时正好是十三关。剑南十三关城门两旁,镌刻一副对联:乌蒙西下三千里,僰道南来第一城。这是对古老的高州县城最形象的定位。可惜,剑南十三关毁于修建川云公路之时,现今只余下一座锈蚀斑驳的黄水口大桥,因为川云公路改道后,独守在一片寂寞的涛声里,回味咀嚼几千年来的烟云变幻、人事沧桑。

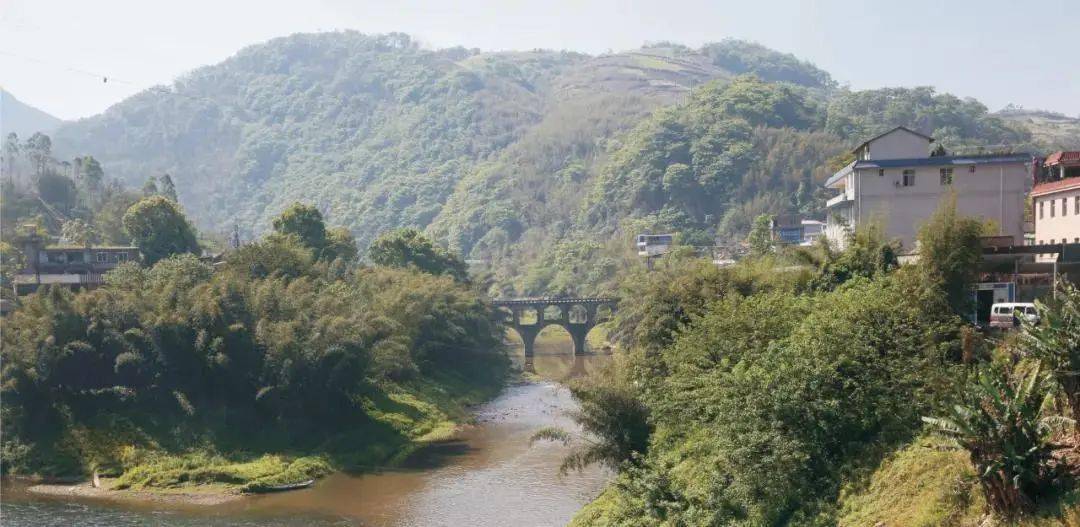

黄水口大桥地处复宁河宋江河汇合处的古关隘“剑南十三关”,石拱桥横跨宋江河, 桥下河滩是县属古八景“春浪跃渔”景点(图片来源:高县人民政府网)

诸葛亮南征屯兵高县

成都武侯祠中,游人如织,悉心观览,其中一幅《诸葛亮南征路线略图》,让有心的游客逐一指点诸葛亮率领大军南征经过的一个个城池要塞,而醒目标注大军经过的庆符(汉阳),则让雄居川滇交界、南丝绸古道上的交通要塞、军事重镇一下突显在世人的面前。

那么,诸葛亮南征经过高县,留存多少史实和踪迹,让现今的人们穿越1800年岁月的风尘,去复盘当年金戈铁马、杀伐声声的激烈场面呢?

诸葛亮南征经过高县(庆符),必然在此留下驻军的踪迹。据清光绪版《庆符县志·寺观志》记载:武侯祠,在县东五里,今圮,仅存基址。而在此版《庆符县志·金石志》上还有两条关于武侯祠的记载,其一是:诸葛武侯南征誓蛮碑,在县东五里武侯祠。石碑载有誓蛮诗。其二是:武侯符碑,在县东五里。嘉庆八年,居民于土中掘出,上载有符,左右有“普化天真,荡魔天真”八字。下载有篆文可考。相传人遭瘟崇,依碑书符,净水饮之即愈。

如此确凿的记载,说明当年庆符县城以东五里确建有一座武侯祠。成都武侯祠,以三国遗存、纪念诸葛丞相享誉世界,而在明清以前的川南僻壤之地,作为南广河畔的边驿小城庆符,为何在城东五里也修建一座武侯祠,供奉纪念诸葛丞相呢?显然,当年诸葛亮南征经过庆符,誓师讨伐,代代相传,已深刻留存在人们的记忆之中。

作为土生土长的庆符人,笔者熟知庆符的地理位置,庆符老城以东五里,大概就是现今宜庆路景观大道附近的位置。当年的庆符武侯祠已倾圮,荡然无存,难寻踪迹。但让人联想翩翩,似乎消失的历史记忆有所关联的,就是在此位置的后山上,庆符县城主山标志会龟山附近,有一个平旷的山顶坪坝,形制俨如一个兵士列阵演练的操场,尤其让人惊讶的是,当地人口口相传,这里就叫营盘山,驻军操练的所在。

寻寻觅觅,一垄垄深深浅浅的耕地黑土湮没了兵士们整齐雄壮的操练口令声。在那个凸起的圆形坡顶上,面向浩浩流淌的南广河,就曾站立过那个羽扇纶巾、指挥若定的一代蜀相吗?

山风劲厉,笔者耳边回响着明朝天启年间,任职贵州石阡的一个吴姓知府经过庆符,拜谒武侯祠时吟咏的诗篇,这首诗载清光绪版《庆符县志·艺文志》上,诗名《咏武侯祠石碑》,诗曰:

龙虎旗开大将坛,森森矛戟列云端。

游人下马看山色,风雨潇潇六月寒。

丞相南征此誓师,行营到处有汤池。

阿蛮不度金鳌背,马角光留石上词。

老酋缩首堕鞍归,稚髻纷纷似鸟飞。

旧日断碑埋野草,磨来绿字照斜晖。

传闻昨夜斩楼兰,剑带桃花血未干。

万洞千岩应落胆,分明天意绝鸟桓。

诗句铿锵,声震天宇。从诗中看,诸葛丞相当年在此南征誓师,旌旗招展,战鼓雷鸣,军容整肃,剑戟如林。随后的南征激战,横扫南蛮,凯歌班师。此时,我站在营盘山头,看天高山邈,河水汤汤,我眼前幻化出诸葛丞相站在山头挥师南征的豪迈雄浑场景,不禁心情激荡,心向往之。

其实,诸葛亮南征经过高县(庆符),大体沿南丝绸之路,军旗所向,屯兵扎营,不仅在庆符,还在高州的山山水水之间,留下一处处古迹和印证的史料,让后人寻踪凭吊。

高县可久镇龙口村月亮沱,二夹河畔的一块大田里,有一座石砌拱形古墓葬,当地人代代相传为“孔明墓”。确实,此墓的形制特点,与当地绝大多墓葬有明显差异。明清以前,此地属于偏远蛮荒之地,生活在荆棘丛林中的古僰人,其墓葬以悬棺、岩墓为主。那“孔明墓”真的与三国诸葛丞相有关联吗?2019年10月,因修建二龙滩水电站,“孔明墓”所在的区域属于水淹区。于是,四川省文物考古研究院联合宜宾市博物院、高县文物管理所,对这座古墓葬进行了抢救性考古发掘。

考古专家根据墓葬形制、残存葬具及出土的少量陶俑残片判断,古墓葬年代为东汉晚期至蜀汉时期。考古发掘报告证明了当地人口口相传的“孔明墓”确有其年代背景。更让人联想的是离“孔明墓”三公里远的高岭村上,有一条蜿蜒几百米长的青石板古道,据2010年全国著名考古专家高大伦率队进行的南丝绸古道考察后认为,高岭村古道属于南丝绸古道进出川滇的一条分道。由此推断,“孔明墓”虽不可能是诸葛丞相的墓葬,但极有可能是当年随诸葛亮南征途中,战死或病死的一个战将,才以如此形制规格进行安葬。否则,1800年前,以当地风俗和茹毛饮血的落后状态,如果没有像诸葛南征这样的军队行为,断难修建这样一座精美的石砌墓葬。

据清光绪版《庆符县志·山川志》记载:汉阳山,在县北八十里。诸葛武侯南征驻军此山,今崖壁上镌:“武侯征蛮故道”。而在同版的《庆符县志·古迹志》上记载:征蛮故道:《华阳国志》:汉阳山在县北八十里,诸葛武侯征蛮过此,见《省志》,今岩壁上镌:“武侯征蛮故道”六字。还在同版《庆符县志·古迹志》有一条记载:千层碑,在县东一百里,汉阳山石岩旁有石如碑,次第五层,高可五尺,上有大石歇遮之,俗名孔明千层碑。其第一层已断,无字。按武侯外传云:汉阳山大道旁,石上武侯镌:“平夷饷道”四字,即此是也。

汉阳山就是今日高县所属的汉王山。其改名的由来,据当地人传,得之于诸葛亮南征孟获,驻军山上,以其山势峭拔于周遭山岭之上,夜观天象,指挥千军万马,神闲若定,胜券在握,因之名为汉王山,以彰显蜀汉天子眸睨四海的天威。县志中众多关于诸葛亮南征驻军今日高县汉王山的史料,证明诸葛南征经过高县绝非空穴来风,后人的杜撰。需要说明的是,县志中关于古迹距离县城远近的差异,当是古人没有实测工具,在大体估摸距离上出现的误差。

汉王山(图片来源:高县人民政府网)

那么,在今日之汉王山上,还能实地探寻到诸葛南征屯兵扎营的踪迹吗?为一探究竟,我再次翻阅清光绪版《庆符县志》,检阅到一条更加明晰的史料。据《庆符县志·古迹志》载:诸葛校场,在县北一百四十里。旧志载:诸葛武侯平西南夷,驻军此山。今山中有校场,在二等坡雪顶寺下,与白云寺相对。平地三台中,一台有石高五尺,上凿一眼,系中军帐插旗之处。外有大石缸,可容水百十石,今已无存。又上台有磨刀石数十块,其迹宛然。又传,中有金佛二尊,无心可见。

寻找三国诸葛校场的道路充满神秘诱惑。循县志记载,按图索骥,我们一行从沙河出发,一路向汉王山深山老林曲折攀爬而上,经过世和乡原乡政府旧址,再绕过县志中有记载、当地老百姓口中依然称谓的二等坡下雪顶寺(已毁),带路的镇上颜奎老师和当地退休李老师指着远远的一处山林,说山林后面的一大片山顶平坝就是当地人们喊的校场坝。

沿山径斜插进平旷的校场坝。荒僻的山顶有如此偌大的平坝实属罕见,因复耕铲除杂草后大部分栽种了苞谷,少许裸露着,呈现三层平台的地貌,与县志记载吻合。遂在当地张姓村民指引下,寻找到插旗的幽深石孔、卡放磨刀石的石槽、疑是石缸破损后的磨凿石片等,再根据张姓村民代代口口相传的校场坝有关地理方位和传说,三国诸葛校场确乎在此定位了。

站在诸葛校场向北眺望,对面峰峦叠嶂的胜天红岩山袅绕在一片云岚之中。张姓村民说,对面山上的寺庙曾叫白云寺,后因流米的传说改为流米寺。县志的记载与当地地名的称谓是如此的吻合,让人惊讶万分。

更让我思绪纷纷、遐想万端的,是两山之间狭长空旷的田坝,县志和当地人都名为“军田坝”,而在“军田坝”往长宁方向攀越山岭,有一处险峻关隘,县志上名为“下南关”,关防西南蛮夷的天堑。种种古迹和史料都证明,此地一大片区域,是古代极具军事价值的用兵布防、屯兵操练之所。诸葛亮在此屯兵演练,当属意料之中了。

马可·波罗过高州

突然触动隐藏心底多年的一段历史记忆,是因辛丑年十二月三十一日宜彝高速宜宾段的全线贯通,笔者一下把它和马可·波罗这个13世纪世界著名的意大利旅行家联系在了一起。据《马可·波罗游记》记载,公元1280至1285年间,马可·波罗奉元世祖之命,到大理去协助处理公务后,返程时沿着南丝绸之路,经云南昭通、盐津,过筠州、高州、庆符,到达叙州(今宜宾),再折返成都,最后回到元大都复命

而笔者之所以把宜彝高速和马可·波罗联系在一起,是因宜彝高速在高县境内设置“高县北”和“高县南”两站,其中“高县南”在正式确定这个站名前,还有人提议以当地的小地名“土老坝”命名。当地流传,马可·波罗曾途经土老坝,与当地土人交流,吃过当地的土产。对此流传,笔者曾一笑置之,以为牵强附会者居多。但随着宜彝高速的贯通,激发起了笔者对马可·波罗沿着宜彝高速的走向,曾在这片山岭沟壑间一路艰辛跋涉的遗踪去进行探寻的强烈兴趣。

作为世界著名的大旅行家,马可·波罗奉元大汗之命行走大西南,南丝绸之路当然是他的必经之地,而他也必定会对所经之地的风土人情、地理风貌作倾心的游览记录。乌蒙茫茫,史海浩浩,从《马可·波罗游记》以及相关史籍的考证中,我能探寻到马可·波罗在这片乌蒙山余脉的崇山峻岭间遗留下的雪泥鸿爪!

果然,当笔者带着浓厚兴趣,去查阅《马可·波罗游记》时,读到了马可·波罗这样描述元朝时候的叙州:“在沿着一条大河走十二日——河两岸有许多市镇和城堡——终于到达了叙州,这是个美丽的大城市,居民都是商人和工匠。他们用某些树皮织布,并以此来做男女夏季常穿的衣服,颇为美观。这里的男子都是勇敢的战士。此地除了大汗的纸币外,没有其它任何货币。”

从马可·波罗的描述中,可以遥想八百多年前的古叙州,已是工商业比较发达的城市了,而不是僻处大西南的荆棘蛮荒、贫穷落后之地,这应该和它居于南丝绸之路的重要节点,拥有开放包容的性格和姿态,从而带动了沿线乡镇的繁荣、人口的集聚有关。古老的南丝绸之路的荣光,从大旅行家马可·波罗的游记中可见端倪。

作为宜宾高县人,读到此段描述时,我特别关注马可·波罗所说的“沿着一条大河走十二日”,这条大河是哪条大河呢?因为马可·波罗从云南进入四川,有两条河可顺道而下进入叙州:一是关河,二是南广河及其支流宋江河。相当一部分人认为应该是关河。关河发源于贵州威宁草海,形成洛泽河,自南向北流至云南彝良县,与洒渔河、昭鲁大河、牛街河汇合后始称横江河,流经云南盐津县、水富市和四川宜宾县,在小岸坝河口注入金沙江。南广河,为长江右岸一级支流,又因其为宜宾下游第一条汇入长江的支流,因此被誉为万里长江第一支流,发源于云南省威信县高田乡打铁岩村,流经威信县、珙县、筠连县、高县、宜宾翠屏区,自南广镇汇入长江。关河和南广河,都是沟通川滇的重要水道。

在笔者看来,关河从横江以下至金沙江沿岸地区,两岸绝壁巉岩,急滩险流,无论是舟楫还是步行,无异于“难于上青天”。而对于史书上记载的南丝绸之路从宜宾出发,大多溯南广河而上,经过笔者家乡庆符后,越过石门关,经高县、筠连,然后抵达云南盐津的豆沙关,再一路南行,笔者认为马可·波罗走这条线的可能性最大。之前,笔者不敢理直气壮端出这一观点,怕别人说自己是私心作祟。但当笔者以强烈的探究心去翻阅有关史料时,佐证了我这一观点。

笔者在《马可·波罗游记》中,翻阅到马可·波罗从云南进入叙州之前的地方,他是这样描述的:“秃刺蛮省今位于东方,它的居民为偶像崇拜者。他们有自己特殊的语言,是大汗的居民。他们身材高大,相貌堂堂,皮肤呈褐色,很是清秀,他们的行为公正,作战勇敢。此地的市镇和城堡有许多位于高山之上。这里的人死后,实行火葬,不能化为灰的骨头,就被放入木箱中,带到山上,藏在岩石洞中,以免受到野兽的侵扰。”

对于“秃刺蛮”,云南大学著名历史学家方国瑜在《马可·波罗云南行纪笺证》中有这样的考证:秃落蛮(Tholoman),是东向之一州,居民是偶像教徒,自有其语言,臣属大汗。以为Tholoman即《元史》之秃剌蛮、秃老蛮、土老蛮,亦即今日之土獠。土獠聚居最多之地,得以土獠为地名,《元史》本纪载:“至元二十八年二月癸酉,云南行省言:经盐井,土老,必撒诸蛮至叙州庆符,可治为驿路,凡立五站。”是知土老在盐井必撒之间,必撒不获知为何地,惟距庆符一站,当在庆符南不远之处,则土老即高州筠连州之地。

文中提到的“盐井”,即今日云南之盐津县。而在《云南志略》中有:“土獠蛮在叙州南乌蒙北皆是”的记载。明清以前,在大西南的浩瀚林莽间,杂居着土獠人、僰人等土著,他们死后,实行火葬、悬棺葬、崖墓葬等,现今尚有全国重点保护文物的“珙县悬棺”和“南广河崖墓群”,而在高县境内,还流传有沙落寡(嘉乐镇)、磨九沙(可久镇)等音译土著地名。当把《马可·波罗游记》和《马可·波罗云南行纪笺证》两相对照,笔者确信古高州境内的土老坝,也即今日宜彝高速之“高县南”站所在地,一定走过马可·波罗风尘仆仆的身影。

在游历经过叙州时,马可·波罗还有这样的发现:“这里绸缎织造业也很发达,产品由一条经过许多市镇和城堡的河道大批地运往各地销售。人民完全以商业为生。到第十二日晚上便到达了成都。”

读到此处,我不禁感到惊喜:八百多年前的元朝,大旅行家马可·波罗沿着南丝绸之路一路走来,发现沿途绸缎织造业很发达,不是印证了这条以丝绸为名的古道,曾经拥有的繁荣辉煌吗?

杨升庵诗咏留高州

杨慎(1488.12.8—1559.8.8),字用修,号升庵。四川新都(今成都市新都区)人,明代三大才子之首。杨慎于明武宗正德六年(1511年)状元及第,授官翰林院修撰,参与编修《武宗实录》。嘉靖三年(1524年)卷入“大礼议”事件,触怒世宗,被杖责罢官,谪戍云南永昌卫。

杨升庵遭遇人生重大坎坷,贬谪滇南三十年,但守节不悔,旷达飘逸,博览群书,终为一代文学大家,著作达四百余种,涉及经史方志、天文地理、金石书画、音乐戏剧、宗教语言、民俗民族等,被后人辑为《升庵集》。

杨升庵贬谪云南期间,曾多次往返于四川老家和云南贬所之间,而他行踪的轨迹,就曾驻足于南丝绸古道上的边关重镇:高州(含古庆符县)。庆符县城以南十里的石门关,就镌刻下杨升庵在诗史上享有盛誉的诗篇《采兰引》。

石门山,又称石门子,更早在明清以前称为石门关,是著名的南丝绸之路由川入滇的重要关隘,史称“川南第一关”。石门关的历史是厚重的,石门关更拥有丰厚的文化底蕴。在关下崎岖险峻的栈道上,走过了兵士,也走过了商旅,同时,也走过许多感情或热烈奔放或细腻缠绵的文人骚客,当他们蹀躞在石门关下的山水之间时,面对雄关漫道、险峰峻岭、空谷清音,一个个浅唱低吟,逸兴遄飞,而当其时,不经意间从空谷吹来的一阵清风,他们闻到了一股特异的幽香,沁入肺腑,回香悠远,怡人心神,恍若天香。这幽香若有若无,就是传说中拥有“王者之香”美誉的兰花,“石门幽兰”也因此成了南丝绸古道上的重镇——庆符镇的著名景观,吸引了很多著名文人骚客此吟诗作赋、直抒胸臆。

据台湾成文出版社有限公司印行的清光绪年间手抄本《庆符县志》载:石门山,县南十里,下瞰石门江,其林麓中多兰,然不可採。江心经过,但觉幽香扑鼻而已,旧志石门幽兰,为县属八景之一也,一名兰山。即古石门道水经注,唐蒙鑿石门阁,以通南中,讫建宁二千余里,山道广丈余,深三四,塹鑿之迹犹存。唐初置石门县盖以此山为名。林中产兰,品类不一,春兰花生叶下,素兰花生叶上,黄庭坚幽兰亭记一杆两三花而香有余者,兰;一杆十数花而香不足者,蕙。

行行复行行,贬途多艰辛。有一年,杨升庵妻子病重,他忧心如焚,数次往返新都与云南之间,途经庆符石门关时,旅途劳顿的他为石门丛兰芬芳所吸引,作诗《采兰引》,在诗史上留下了一首歌颂兰花、托物言志的著名篇章:

秋风众草歇,丛兰扬其香。

绿叶与紫茎,猗猗山之阳。

结根不当户,无人自芬芳。

密林交翳翳,鸣泉何汤汤。

欲采往无路,踊步愁蹇裳。

美人驰目成,要予以昏黄。

山谷岁复晚,修佩为谁长。

采芳者何人,荪芷共生堂。

徒令楚老惜,坐使宜尼伤。

感此兴中怀,弦琴不成章。

此诗是一篇感怀身世、充满忧患悲愤的抒情诗篇。站在石门关下,面对巍巍险峻关隘,倾听着南广河湍急的涛声,闻着从寂静的山谷中随山风飘拂而来浸澈心肺的兰香,才高八斗、本想兼济天下的杨升庵,心中波澜起伏,感慨万端:嘉靖年间,自己作为翰林院修撰,直谏忤上,被嘉靖皇帝谪戍云南永昌,从此遭遇离乱之苦。此情此景,引得诗兴大发。诗中“美人”亦指当朝嘉靖帝,“目成”应译为发怒的表情,正因为嘉靖皇帝目击发怒方演出九畹芳洁,化为逐客远行的历史悲剧。“徒令”二句用楚老、孔子典故,既合楚老惜芳兰的意境,又形象生动地表达出孔子叹兰如诉如泣的琴曲和幽怨悱恻的心情。弦歌不绝,化为万古涛声。

僻处川南一隅的古高州,山高险峻,沟壑纵横,明清以前属羁縻之地。匪患横行,民不聊生;义士奋起,迹感天地。途经高州绥来乡(今高县蕉村、龙潭、陈村等地)的杨升庵,就听到当地老百姓流传一个为抗击匪患而慷慨捐躯的义士谭金钱的英勇事迹,拍案击节而咏《高县义士行》,诗曰:

山都水都蛮寨连,九丝之城如丝牵。

鸦飞不到山势恶,篻簩剡戟生愁烟。

沿村杀儿将女去,黄鸡白犬不得眠。

主兵不救城郭远,含冤茹苦徒呼天。

高县义士谭金钱,鸣俦啸侣排戈鋋。

众寡不敌吁可悯,捐躯舍生遭霣颠。

至今里杜传灵异,表厥坊宅荣陌阡。

何当尸祝慰毅魄,以配九歌国殇篇。

一首《采兰引》,独放芬芳;一首《高县义士行》,慷慨悲歌。雁过留声,一代文豪杨升庵,怀揣高洁,踏节而歌,为高州这片古老的大地吟咏留下一片厚重的文采。

三星堆考古第一人葛维汉

与安和第一桥

当笔者站在这座一人半高的两檐翘角、顶冠精雕龙首的石碑前时,一股苍凉之气扑面而来。石碑屹立在空阔冷寂的山岭沟谷里,暗红色的碑体凝重浑厚,历经风雨侵袭剥蚀,棱角磨损,风化裂纹,青苔斑驳,碑面上字迹模糊,但碑顶翼亭上横书的楷体大字“第一桥”仍然清晰可辨。

石碑立于川南高县胜天镇安和村红岩山麓的黄河口山谷间一道俯冲而下的山岭河坎上,石碑之前,淙淙流淌的溪河上便横跨着一座古老的五孔石墩桥。桥长20余米,四墩五孔,厚实坚固的青石立柱桥墩,历经上几百年风雨侵袭和洪水冲刷,仍屹立如磐。

当笔者站在红岩山麓安和村黄河口横跨溪河上的这座有着“第一桥”称谓的石墩桥时,不由得浮想联翩,心情激动:如果此石桥和五尺道、南丝绸之路在空间和时间上连接起来,那“第一桥”的意义就非同寻常了。

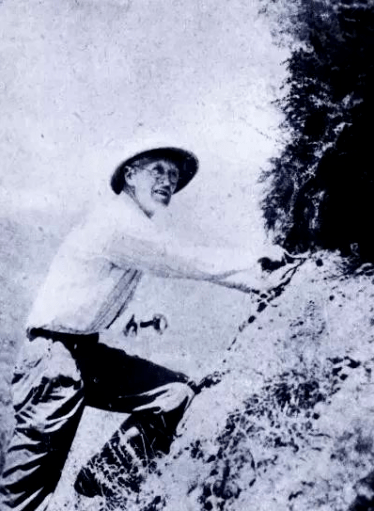

其实,近年来,安和“第一桥”声名鹊起,让世人关注侧目的,是早在一百多年前,就有一个美国文化人类学家和它结下了不解之缘。2018年6月,“珙县文旅”公众号发布了一篇题为《一百年前在珙县住了20年的美国人》的文章,引起世人广泛注目。这个美国人名叫葛维汉,1911年作为传教士到了四川,是个中国通。这篇文章里讲,葛维汉在宜宾期间,多次跋山涉水来到珙县,赠送书籍、篮球、足球给王武寨学校;帮助学校修建运动场;帮助王武寨苗族学生到华西协合大学附中读书。同时,他在珙县油榨坪小学任过教,住苗寨,与苗族人有很好的关系。这篇文章还配发了一张葛维汉在川南山岭间行走时自己拍摄的照片。

葛维汉在川南山岭间(图片来源:“珙县文旅”公众号)

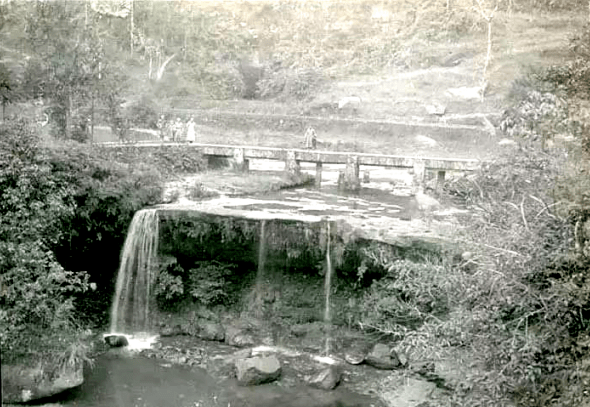

“珙县文旅”公众号配发的一张一百多年前拍摄的已显灰黄的黑白照片,主景是山岭溪河瀑布上横跨着的一座石墩桥,桥面上站立着几个留长辫、穿长衫的清朝老百姓,他们正怡然自得地面向镜头方向,显然和拍摄者有某种神情的交流,说不定他们就是葛维汉的向导和随从呢。从照片中山岭的地貌,石桥石墩的形状,溪河瀑布的流向,以及周围田亩和河坎的地形地貌来看,经过与现在安和第一桥的形状作认真比对,人们惊讶地发现,照片中反映的场景和石桥,当属胜天镇安和村第一桥无疑。

1928年拍摄的宜宾西南50里处石桥(图片来源:“珙县文旅”公众号)

葛维汉博士曾是华西协合大学博物馆馆长,在华西教授人类学、考古学、民族学和比较宗教学,他还是震惊中外的成都平原三星堆文明的参与者和推动者。1933年冬,他与华西协合大学博物馆林名均教授林名均一起主持了广汉三星堆的首次考古发掘,揭开了“三星堆文化”的研究序幕,被誉为三星堆考古第一人。从葛维汉的人生轨迹得知,他是一个倾情于田野实地调查的民俗学家和考古专家,多次到苗寨收集苗族歌谣和传说故事700多个,将其中659个译成英文,发表了《川苗的歌曲和故事》,由史密斯索尼学院于1954年出版。他尤其对神秘消失的白(僰)人具有浓厚的兴趣,撰写了《川南的‘白(僰)人坟’》的科研文章。

安和第一桥,有幸见证了一个博学多能而不畏艰险的美国文化人类学家在中国大西南偏僻山区的科学考察经历。遥想一百多年前那个风和日丽的时光,葛维汉一行路过安和第一桥,发现此处风景优美,而第一桥的独特名字,更让他充满浓厚兴趣,情不自禁拍照留念。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川(scsdfz)”

来源: 四川省地方志工作办公室

作者:张学东(四川省作家协会会员,高县作家协会第一届主席,高县文广旅游局四级调研员,发表文学作品近百万字,公开出版散文集《爱在家园》《这方水土》《且行且歌》《风景在远方》)

用户登录

还没有账号?

立即注册