【历史文化】俳优的欢乐颂

俳优的欢乐颂

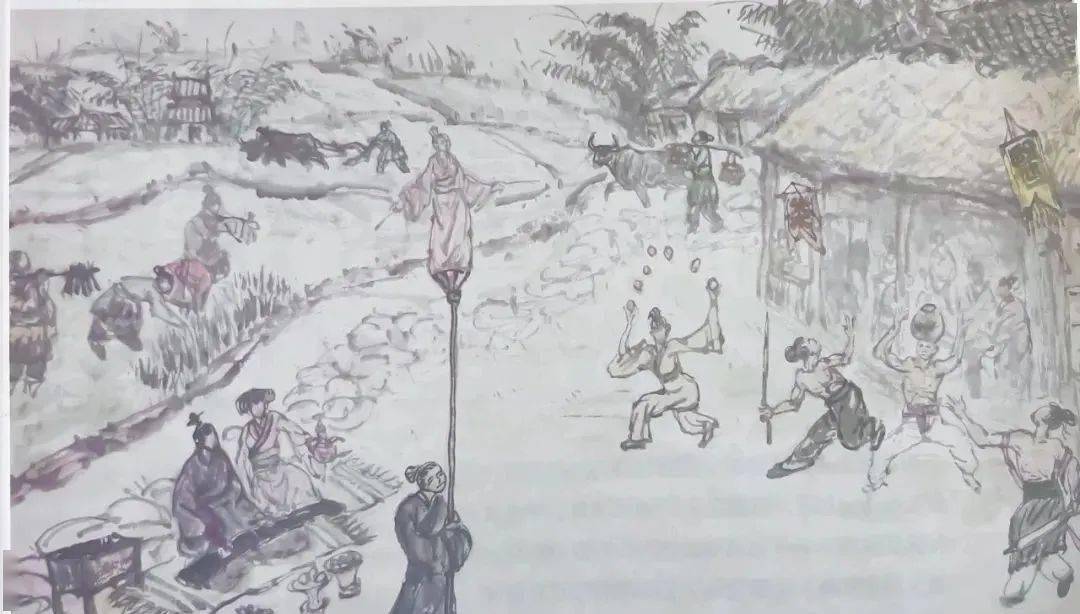

说唱嬉笑,诙谐讽刺,这就是当时的市井,是最接地气的快乐。边鼓一敲,他们的欢乐穿透了千年的时光。

在中国国家博物馆的展厅中,存放着一件奇妙的击鼓说唱俑。这可能是国家级文物中最为人熟知的文物之一。这尊陶俑以泥质灰陶制成,头上戴帻,额前饰花,袒胸露腹,两肩高耸,赤足翘起,左臂环抱一扁鼓,右手举槌欲击,张口嘻笑,神态诙谐,动作夸张。陶俑的脸部表情十分丰富,额上皱纹历历可数,双眼眯成一线,似乎正说到精彩处,手舞足蹈,神采飞扬。这座陶俑在考古报告中,最初被命名为击鼓俑,后来被命名为“击鼓俳优俑”,收藏于国家博物馆,成了名副其实的国宝。人们只要一见到这件文物,心情就会立刻变得开朗,那来自2000多年前的笑容,直到今天还具有无尽的感染力。

说到汉代俳优,现代人的印象大都来源于此,这件击鼓说唱俑便出土于成都天回的崖墓。它不仅传神地再现了正在说唱的俳优形象,更成为东汉雕塑艺术的代表,是当之无愧的第一主角。

成都北郊的天回山上多有崖墓。崖墓,俗称“蛮洞”,是汉代流行于岷江流域的一种仿生人住宅、凿山为室的墓葬形式,是四川地区突出的一种墓葬形式。其特征是沿着浅丘,人工将山谷的砂质岩层凿成方形洞穴,然后安葬遗体和放置殉葬品。到唐宋时期,因其年代久远,时人不识,崖墓慢慢被附会成了修仙炼丹的“神仙洞府”。南宋大诗人陆游指崖墓为“古得道之人藏丹之所”,因此,崖墓又被蒙上了幽秘神奇的色彩。相传这些崖墓蕴藏着巨大的财富,因此在历代都曾被盗掘过。

1957年2月,重庆铁路管理局工程处在天回山巫家坡半山腰进行铁路施工时,挖掘出了东汉崖墓数座。四川省博物馆文物专家闻讯后,立刻对这些崖墓进行了发掘、清理。在3号墓中,一尊高约55厘米的人俑成为考古专家们的关注焦点。

这尊人俑便是之前提到的击鼓说唱俑。

1957年天回山东汉崖墓出土的击鼓说唱俑

在天回山发现击鼓俳优俑后,四川、重庆、贵州等地相继出土了不少类似的陶俑,不仅有说唱俑,还有吹笛俑、抚琴俑、立舞俑、坐舞俑等等。但以成都地区发现的最多,这些制作精良的俳优俑以东汉晚期和三国时期居多。陶俑所展现出的市井生活便是那个时代的蜀地时尚风向。

这些俳优俑并非什么王侯将相,也没有什么神仙精怪,都是普通人的普通生活。他们自得其乐,也为他人带去欢乐。这种乐观的性格数千年来一直根植在成都人的性格之中。秦开金牛道吞并巴蜀之后,建造大城与少城,又兴修都江堰水利,成都一步步成为全国富足的工商业城市。富足的经济带来安定的生活,也带来了文化的交流和发展。在蜀地与中原的交流融合中,蜀地这种艺术形式深深影响着全国各地百姓的生活。司马迁便对俳优有很高的评价,在《史记》中专辟《滑稽列传》,在中原地区也曾经出土过俳优俑,这也成为俳优说唱形式在汉朝时期流行的证明。

俳优是一种古老的以乐舞谐戏为主的表演,俳为戏,优为乐。“俳优”之称首见于《荀子·王霸》:“乱世不然,污漫突盗以先之,权谋倾覆以示之,俳优、侏儒、妇女之请谒以悖之。”说明俳优当时已进入社会政治生活。《史记·滑稽列传》中就记录了先秦著名的几位俳优,他们都是利用调笑对当时政治进行过干预的人物。可见在司马迁笔下,这一类滑稽人物“不流世俗,不争势利”,具有非凡的讽谏才能。到了汉代,由于角抵百戏的兴起,俳优戏已经发展成为以滑稽为主,以言语讥讽使人发笑为主要特征的一种表演形式了。两汉时期,虽然俳优表演者地位低下,但这种表演形式却深受宫廷、贵族和市井民间的喜爱。曹操本人就非常喜欢俳优,《三国志》里记载曹操“为人佻易无威重,好音乐,倡优在侧,常以日达夕”。

中国古代极重修史,除了用文字写史的太史官外,还有以传诵说史或持鼓说唱史诗的“瞽史”,这些乐师与史官并称的人后来演变成普及历史知识的民间艺人。他们以聪敏机智的口才,演唱史诗和民间传说,或用滑稽讽刺的语言讥讽社会上的达官贵人,因而引人入胜。所以我们现在看到的持鼓说唱的俳优俑也就是古代的说书艺人。秦汉时,中国话本小说还未正式出现,而说话艺术已经职业化了。

基于此,现在的研究者普遍认为,俳优不仅是中国说唱艺术的开山鼻祖,对中国戏曲、杂耍和话本小说等的兴起都起过重要作用。

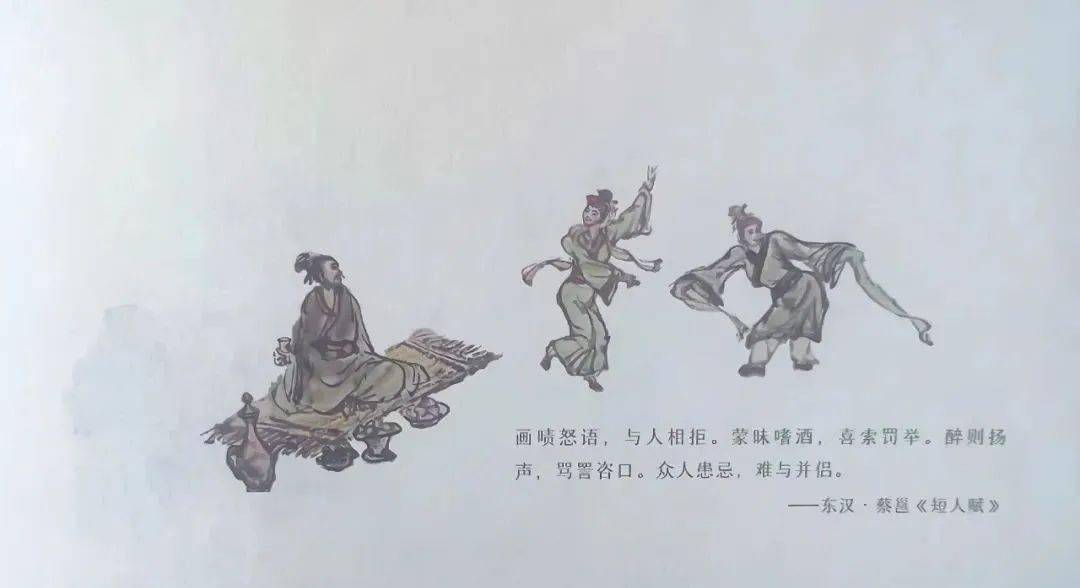

“众人观俳优,诚有可笑时。侏儒笑人后,所笑动未知。”俳优通过戏谑的表演为观众排解忧伤和烦恼,他们自身却往往都是身有残疾的侏儒。出土的俳优俑大多身材比例严重失调,表情夸张。这可能有写实与写意两方面的因素。古代文献中常常将俳优侏儒并列,王国维先生曾说过:“古之优人,其始皆以侏儒为之。”蔡邕在《短人赋》中更是将一位正在表演的侏儒俳优描写得绘声绘色,俳优俑变形的形体可能是侏儒俳优的写实表现。

另一方面,虽然这些俳优身为侏儒,但我们现在看到的俳优俑,都是一副开心的模样,没有丝毫的消沉颓废,特别是以天回山击鼓说唱俑为代表的成都地区的东汉俳优俑,个个极尽幽默夸张,动作和表情灵动飞扬,雕塑的夸张写意之美在俳优俑身上表现得淋漓尽致。俳优的说唱表演本来就极尽夸张渲染,雕塑家并不注重人物的真实比例而着力突出形体与表情,正是深谙俳优的特征,抓住了精彩的瞬间,就算隔了两千多年,那欢乐的感染力依旧直抵人心。在众多汉代雕塑作品中,既浪漫又朴实的俳优俑成为一个独特的类型,从一个侧面体现了那个时代自信丰满、乐观飘逸的社会风貌和艺术气质。

俳优在三国时代向戏剧化方向发展,表演有说有唱有乐,还有曲辞,他们以聪明机智和出众的口才演出各类故事。俳优表演最大的特点就是语言诙谐风趣,并且善于模仿各类人物。东汉文学家蔡邕在《短人赋》中描述,“画啧怒语,与人相拒。蒙昧嗜酒,喜索罚举。醉则扬声,骂詈咨口。众人患忌,难与并侣”,俳优将嬉笑怒骂寓于诙谐的语言中,其用语辛辣,甚至说出一般人不敢说的话来。《三国志·蜀书》中记载了一段刘备用俳优戏感化属下的故事。据说许慈和胡潜是蜀国的学士,两人都瞧不上对方,矛盾很深,公开场合也互相争执谩骂,甚至动手。刘备觉得太过分了,就在一次宴会上,让两个优人扮成他们的样子,并演出些平日两人争执、斗殴的情节,希望用这种方式来感化他们。

东汉末年,有一位著名的书法家、文学家邯郸淳,这位书法大家曾写了本奇书——《笑林》,专门讲述当时的许多笑话、噱头、幽默趣事,后世称他为“笑林始祖”。曹操早闻邯郸淳大名,召与相见,奉为上宾。赤壁之战后,曹操在立世子事上犹豫不决,曹操命邯郸淳往见曹植。曹植热情隆重地接待了邯郸淳,并且投其所好,在他的面前大大地表演了一番。

《三国志·魏书·王粲传》裴注引《魏略》云,曹植初见邯郸淳时,“不先与谈。时天暑热,植因呼常从取水自澡迄,傅粉。遂科头拍袒,胡舞五椎锻,跳丸击剑,诵俳优小说数千言讫”。

让我们来看看曹植是怎么表演的。上场之前,洗澡、傅粉,去掉帽子头巾,赤裸上身。胡舞五椎锻是一种类似“拍胸舞”的少数民族舞蹈,应该是一种有难度的健身舞蹈,跳丸击剑是用手抛接玩弄丸铃和剑,四川出土的汉代杂技画像砖中就有一人跳三丸、二剑者,不知道曹植跳的是几丸几剑。最后一个节目是大段的俳优说唱。才高八斗的曹子建这番打扮表演,实在太有画面感,活生生的一个汉代俳优形象,令人捧腹。

谁能想后世人心目中骨气奇高、卓尔不群的曹子建为了在大名士邯郸淳面前展示才华也是拼了。这番大俗和大雅的表演完全征服了邯郸淳,以致邯郸淳日暮回家后“对其所知叹植之才,谓之天人”。

俳优的表演实以戏谑为主。但是除此之外,俳优还往往身兼其他技能。就像曹植的三件套表演一样,在汉代画像砖乐舞百戏图像中,常可以看到在女舞者身旁有一上身袒裸、体形粗短、形象滑稽的侏儒在旁作插科打诨式的舞蹈表演,或弄丸剑等杂技。这些表演者的舞姿、杂技的动作仍然具有滑稽、戏谑的特点。

除了俳优俑,天回崖墓中还出土了男女舞俑、抚琴俑、听琴俑、吹笛俑等,他们个个面露微笑,情态幽逸。考古学家们描述他们用得最多的词就是含情默笑。这真让人产生遐想,长眠于此的这个东汉家族有着怎样的歌舞生活。两汉时期的蜀地,经济繁荣,文化发达,不仅是天回崖墓,事实上四川地区出土的东汉俑,大多都带着各式各样微笑的表情,无论是劳作佣还是乐舞佣、家奴佣,他们都饱含笑意,生机勃勃,人们把这些可爱的表情称为“一笑千年”,这也正是汉朝时代特征和巴蜀地域文化相结合而产生的特殊魅力。生活不可能只有欢笑,但蜀人天性中的乐天达观在这些汉俑身上得到了最好的体现。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

供稿:成都市金牛区地方志办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册