【文史英华】方言俗字的构造与考辨||吴吉煌

方言俗字的构造与考辨

吴吉煌

民间文献包括契约文书、杂字课本、通俗小说等,其中有很多方言俗字。研究这些俗字不仅有助于解读文献本身,还能了解地方文化和民俗习惯,是汉字与民俗关联研究的重要领域。

1

生成方法

在常用汉字的基础上加以改造,以达到字形表意的效果,是方言俗字构造的一种常见方法。

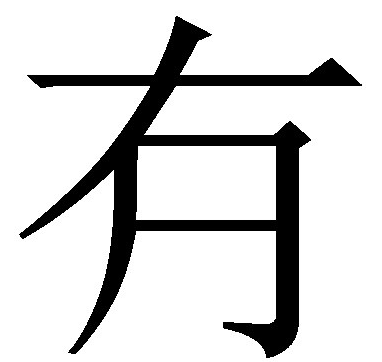

“有”是常用汉字,表示“具有、拥有”“富足、富有”等意思。粤、湘、吴、客等方言区用“冇”记录表示“没有”义的方言词。闽南方言文献用“冇”记录表示“不结实,内部空虚或疏松”等义的形容词,有“冇柴(质地疏松的木材)”“冇粟(颗粒不饱满的稻谷)”等说法。这些“冇”字在“有”的基础上,省去两个横画,表示与“有”相反的“没有”“中空、不饱满”等意思。闽南方言文献还见用“[图1]”字,记录表“坚实、坚硬”义的方言词,有“[图1]柴(结实的木材)”“[图1]实(结实)”等说法。这又是在“冇”的基础上通过增加一个横画来表达相反意思。

图1

会意造字的方式主要有两种:一是用不同构件构造场景来会意。宋代周去非《岭外代答》卷四:“广西俗字甚多……氽音泅,言人在水上也。氼音魅,言没人在水下也。”同样是从人从水,人在水上,会“浮游水上”意;人在水下,会“潜水”意。“人”“水”两个构件的相对位置与现实生活中的不同场景相应,通过构件的相对位置来会意。香港、澳门有许多地名含“氹”,如“南氹”“大氹”“氹仔”等。“氹”是一个形象的会意字,本指水坑、水塘(有些方言写作“凼”),后来临水的海湾处也常用“氹”来命名。

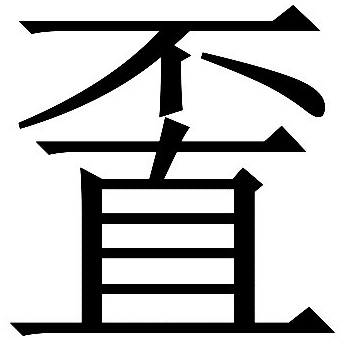

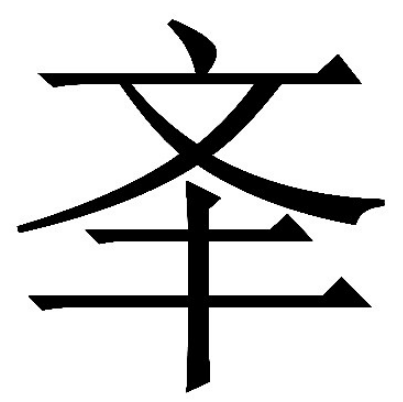

二是直接将构件意义合成来会意。如粤语和客家方言区用“膥”字,记录指称“蛋”的方言词。用“[图2]”字,记录指称“未下过蛋的小母鸡”的方言词。这是直接用“未成肉”和“未成母”的意义组构来会意。粤方言文献用“奀”记录表“瘦小”义的方言词。闽方言文献中用“[图3]”记录表“弯曲”义的方言词(本字为“跷”),用“怣”记录表“呆傻”义的方言词,均属此类。

图2

图3

汉语方言中还有不少“合音词”,即一个复音词或经常连用的两个单音节词读为一个音节,在形式上合成一个单音节词。合音词不仅发生前后两个音节的语音缩合,意义上也是两个合音语素意义的加和(或相加后略有变化)。因此,方言文献记录这些合音词常采用将两个合音单字直接组合的方式来构造形体,如清人范寅《越谚》中收录的“甮”“嘦”等,都是“两字并音”的方言俗字。现代方言还有“不要”为“嫑”、“不用”为“甭”等合音字。

方言俗字很大一部分也采用形声的方式构造。闽南方言中,把食物放在碗等容器里隔水并加盖蒸煮,称作[tim6],文献中用“[图4]”记录。长时间烹煮使食物软烂的方式,称作[kun2],文献中用“焄([图5]/[图6])”或“焜”记录。将食物放在锅里慢慢煮,称作[kho1],文献中用“炣”记录。“[图4]”“焄([图5]/[图6])”“焜”“炣”都是采用形声构造方式创制的方言俗字。

图4

图5

图6

清代梁松年《梦轩笔谈·俗嫌》:“广州多避字音不祥之嫌,如猪肝、牛肝,俗以肝与干同音,改呼猪润、牛润。猪舌,俗谓生理缺本为舌,改呼猪利。”粤语中“肝”与“干”,“舌”与“蚀”音近。岭南民间认为“水”代表财,“干”则无财,“蚀”容易联想到“蚀本”(亏本,赔本)。因避忌“干”“蚀”之音,粤语中称“猪舌”为“猪利”,称“猪肝”为“猪润”。“利”“润”对于生意人来讲,自然是再好不过的。但“利”“润”二字和所指“舌”“肝”有些疏远,于是就加表义构件“月(肉)”造出了“脷”“膶”。“脷”“膶”这两个方言俗字,既迎合了民间避忌讨喜的心理,又满足了字词形义相关的追求,可以说是“两全其美”。

有些本有其字的方言词,由于方言读音发生了变化,可能更换表音更准确的声符另造俗字来记录。例如,客家方言文献另造“[图7]”字来取代“煏”,闽南方言文献另造“[图8]”“[图9]”“[图10]”来代替“姊”“稳”“衝(衝撞)”。

图7

图8

图9

图10

2

分析考辨

文字学者李运富提出“汉字学三平面理论”,主张从“形体、结构、职用”三个维度研究汉字。对于方言文献中使用的俗字,我们也可以从以下三个层面加以分析。

一是书写层面的俗写字。民间用字追求书写简省便利,因书写变异产生一些俗写字。方言文献与通语文献有共同的汉字俗写通例。例如,“木”旁和“扌”旁形近混同(如“桃”作“挑”、“杭”作“抗”、“棒”作“捧”、“摸”作“模”、“搥”作“槌”),“輕”俗写作“軽”,“擧”俗写作“[图11]”,“盡”草书楷化作“尽”,“會”草书楷化作“会”,“拆”讹写作“折”,“狠”讹写作“狼”等等。

图11

二是构造层面的俗构字。为“音字脱节”的方言词构造异体,或为“有音无字”的方言词构造书写形体。如上文所析,从造字方式来看,方言俗字或是现有字形的特意改造,或是表义构件和示音构件的相互组合,或是用功能更明显的构件替换原来的构件,大都有理据可说。

三是用字层面的俗用字。除了构造异体字和专字外,方言文献还经常借用音同音近或义同义近的字来记录方言词,即所谓“音借俗字”和“训读字”。这些“音借俗字”和“训读字”是“不另造俗字”的文字俗用。文字俗用导致方言文献与通语文献有不同的、且更加错综复杂的字词关系。

这三个层面很多时候是相互联系的,考辨方言文献中的疑难俗字时要根据具体情况综合分析。

闽南歌仔册文献中常见写作“召投”的方言词。按照通语中“召投”二字的常用义,无法疏通文意。细加推绎,这些“召”字实际上是“[图12]”的形近讹写。歌仔册中又有写作“沿投”“铅投”的方言词。“沿”“铅”记录闽南方言中同音的“缘”,是“缘”的音借俗字。“缘投”是闽南方言中表“英俊,帅气”义的常用词。“[图12]”是“沿”“铅”的声符,自然也可以借用于记录“缘”。综合这些分析,我们才能准确把握歌仔册中“召投”所记录的方言词。

图12

粤语龙舟歌文献中用“[图13]”记录表“看,瞧”义的词语。“[图13]”在字典辞书中未见收释。“目”与词义相关,是表义构件。但粤语中并没有与“本”音近表看视义的方言词。龙舟歌中还有一个表“看,瞧”义写作“[图14]”的字。联系唐宋以后“體”字有“骵”“躰”“体”等简省俗写,以及龙舟歌中经常借用“體(体)”记录同音的粤方言词“睇”的俗用情况,可以确定“[图13]”“[图14]”就是为记录“睇”而造的“从目体(體)省声”的形声俗构字。

图13

图14

方言文献中的俗字,有些是通语汉字系统中未曾谋面的生面孔,有些则是通语文献中熟面孔的新用法。要破解方言文献中的俗字密码,必须掌握汉字的俗写通例、构造原理和使用方法,结合方言词的音义,从“形体、结构、职用”多层面综合分析。

来源:《光明日报》2024年8月11日第5版

作者:吴吉煌(中山大学中文系副教授)