【历史文化】旷世宏编《永乐大典》的漂泊沉浮‖王红

旷世宏编《永乐大典》的漂泊沉浮

王 红

浩如烟海的中华文化典籍是世界文明史上最博大、最宏伟的宝藏之一。成书于明永乐六年(1408)的《永乐大典》(以下简称《大典》),收录了先秦至明初的各类典籍七八千种,是我国历史上规模最大的类书,堪称“典籍渊薮”。然而《大典》正本至今下落不明,副本亦命运多舛、屡遭劫难。乾隆皇帝曾作诗:“大典犹看永乐传,搜罗颇见费心坚。兼及释道欠精核,久阅沧桑惜弗全。”流露出深深的感慨与遗憾。而这又何尝不是整个中华民族的遗憾呢!那么,《大典》究竟是怎样一部著作,为何未能保全,如今又归于何处?

问世

明洪武二十一年(1388),中书庶吉士解缙呈《大庖西室封事》给明太祖朱元璋,其中写道:“臣见陛下好观《说苑》《韵府》杂书与所谓《道德经》《心经》者,臣窃谓甚非所宜也。《说苑》出于刘向,多战国纵横之论;《韵府》出元之阴氏,抄辑秽芜,略无可采。陛下若喜其便于检阅,则愿集一二志士儒英,臣请得执笔随其后,上溯唐、虞、夏、商、周、孔,下及关、闽、濂、洛。根实精明,随事类别,勒成一经,上接经史,岂非太平制作之一端欤?”当时,整个社会的统治思想尚未确立,明太祖也只是以佛、道经典或杂书为个人的读书书目,而这些书在内容和编纂方面存在诸多弊病。为此,解缙提出召集一些儒士编一部新类书的想法,以便检阅。但彼时事务繁多,修书之事未能启动。洪武三十一年(1398),明太祖曾诏侍读唐愚士等人编辑“经史百家之言为《类要》”,后因明太祖驾崩未能完成。

永乐元年(1403),登基不久的明成祖朱棣为笼络士人,消除“靖难之役”后朝野上下的不平之气,下诏编纂一部大型类书,并交代了编纂宗旨:“天下古今事物散载诸书,篇帙浩穰,不易检阅。朕欲悉采各书所载事物类聚之,而统之以韵,庶几考索之便,如探囊取物尔。尝观《韵府》(《韵府群玉》)《回溪》(《回溪史韵》)二书,事虽有统而采摘不广,记载太略。尔等其如朕意,凡书契以来经史子集百家之书,至于天文、地志、阴阳、医卜、僧道、技艺之言,备辑为一书,毋厌浩繁。”“毋厌浩繁”,就是要汇集齐全,收录不怕书多。

明成祖看解缙才高可用,而且以前有过相关建议和打算,便命他负责编纂这部大型类书。解缙很快就召集了胡广、杨士奇、胡俨等147位儒生,开始了编纂工作。次年11月编成进上,成祖看后赐名《文献大成》。但仔细翻阅后,明成祖认为“所纂尚多未备”,过于简单,于是在永乐三年(1405)命人重修。

此次重修,明成祖命太子少师姚广孝、刑部侍郎刘季及解缙总其事,又命翰林学士王景等5人为总裁,翰林院侍讲邹辑等20人为副总裁,命礼部挑选中外官员和宿学老儒充任纂修,让国子监和各府、州、县学中善书的生员任缮写,上至在朝官员,下至民间布衣,会集了各方才杰2169人。解缙是“明朝三大才子”之一,是当时著名的文学家。姚广孝14岁出家为僧,为朱棣心腹谋士。他上朝时着朝服,退朝后仍换回僧衣,辅佐朝政,不贪功禄,人称“黑衣宰相”。布衣受召的陈济,博学强记,经史百家无不贯通,尤爱藏书,有“两脚书橱”的美誉,为五总裁之一,甚至被命为都总裁、监修官,可见其贡献之大。参与编修的王恭也是一介寒儒,经常在山中采樵,自称“皆山樵者”,受人推荐参与此事,竣工后被授翰林典籍,但不久就辞官回乡。解缙称赞他“布衣萧然,不慕宠荣,比之朝阳凤鸣”。

原始图书充备,是修书的资料前提。编修《大典》的地点在明宫中文渊阁,其丰富的藏书为编撰人员的博取广收提供了方便。然而经过战乱兵燹和朝代更迭,官方图书资料损失很大,所以朝廷曾下令征书。光禄寺为编修人员提供早晚膳食。

经过2000余文士长达3年的努力,全书于永乐五年(1407)定稿,姚广孝等向明成祖进《重修文献大成》。明成祖大喜,赐名《永乐大典》,并亲制序文,其中写道:“朕嗣承鸿基,思缵述,尚惟有大混一之时,必有一统之制作,所以齐政事而同风俗,序百王之传,总历代之典。”但姚广孝进呈的是定稿,而非装帧好的成品。永乐六年(1408),朝廷又征召了一批缮写人员和画师进行清抄。直到永乐六年(1408)冬,《大典》才完全成书。

《大典》共22937卷(含目录与凡例60卷),分装11095册。作为皇室“御用书”,《大典》自是“样貌不凡”,极具皇家富贵气息:用明黄丝绢包面,书衣用多层宣纸硬裱,包背装;开本阔大,高50.4厘米,宽30厘米;版框尺寸高35.3厘米,宽23.6厘米;每册约50叶,大多两卷一册,也有一卷一册或三卷一册的。

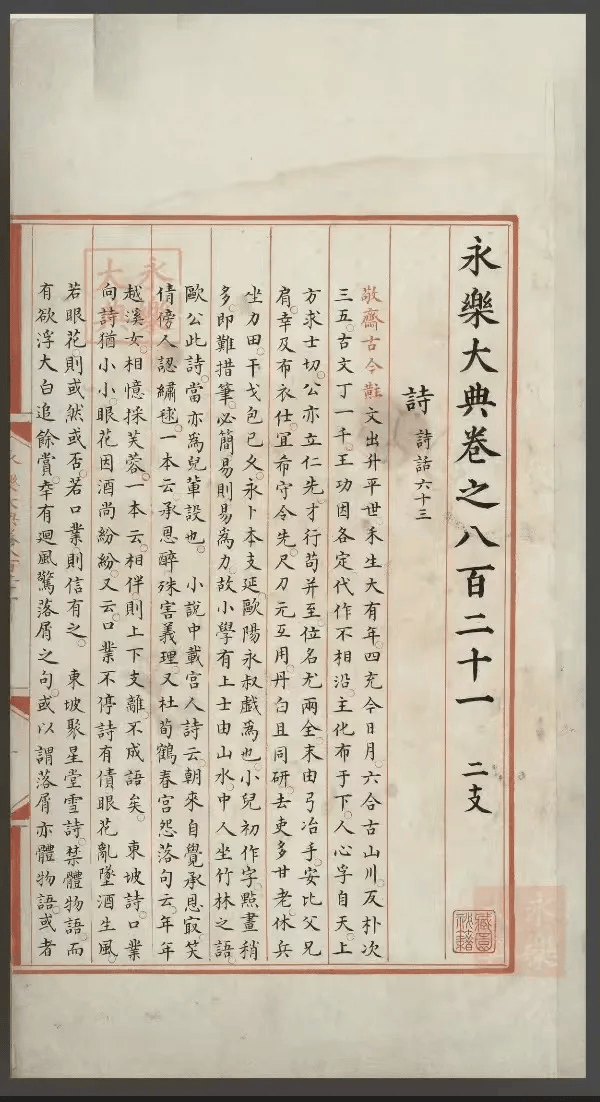

《永乐大典》内页

《大典》采收历代文献七八千种之多,上自先秦,下至明初,基本实现了明成祖将诸子百家“备辑为一书”的目标。所载古籍内容以句、段、篇甚至全书的形式直录原文,不更改一字,因此保留了许多珍贵古籍文献的文本原貌。值得一提的是,《大典》所收古书,除了封建正统学派的著作外,还包括大量对民生日用十分有益的关于农业、手工业、科技、医学等方面的书籍。如《大典》屡引《汜胜之书》和《齐民要术》,其“二十九尤”韵的“油”字内,收有大量关于古代各种油质及其制法、用途的材料;其“戏”字韵下,包括《小孙屠》《张协状元》《宦门子弟错立身》等戏文,是研究古代戏曲的宝贵参考资料。由于它收罗宏富,明初以前的文献多赖此书得以保存。清乾隆年间修《四库全书》,从《大典》中辑出佚书500余种,其保存文献资料的巨大价值可见一斑。直到今天,《永乐大典》作为辑佚的渊薮,还发挥着巨大作用。

在编纂体例上,《大典》也进行了较大改进,“以韵统字,以字系事”。所谓“以韵统字”,即以《洪武正韵》的顺序排列各韵部,韵部下收录该韵的各字。“以字系事”,即将相关内容载在该字之下。为了便于检索,又对每个韵目都先注音后释文,然后附列该字从钟鼎文到行草的各种写法。这种编纂方法吸取了韵书以韵检字的优点,克服了此前类书单纯分类造成检索不便的弊病。

全书约3.7亿字,正文都是书手们用明代官用楷书“台阁体”一笔一画抄写的,行字整齐,乌黑端正,大小一致。边框、行线、引用书名、书口文字,以及断句用的小圆圈,概用红色,格外醒目。为便于理解,《大典》还加入了多张插图,包括人物肖像、博古器物、官室建筑、园艺花木、山川地图等。这些插图由明初画家所绘,或临摹宋元旧本,全部采用传统勾线技法,生动逼真,工致精美,在绘画史、书籍插图史等方面有很高的价值。《大典》誊写均用徽墨,以黄山松烟加多种配料制成,湿润有光,古香古色。朱墨则以朱砂矿物质制成,经久不褪色。所用纸是以为构树皮和嫩竹为主原料的混料纸,厚度约0.12毫米,纸质莹白柔韧,是书写的极佳用纸。

书厄

《大典》编成后只抄了一部(即正本),本打算刻板印行,但因工程太大没有实行。正本被藏于南京文渊阁,原稿本的下落则难以考证。永乐十九年(1421),明成祖迁都北京,特别谕令将南京文渊阁的藏书运至北京收藏,《大典》也在其中。成书后,《大典》深藏禁中秘府,明成祖翻阅并不多。反而是明朝的另一位皇帝对其情有独钟,视若珍宝,这就是被人称为“昏庸皇帝”的明世宗朱厚熜,也就是嘉靖皇帝。他的案头常置一二帙,以便随时翻阅。

因为《大典》简帙浩大,更无副本,为防止将来有遗缺,明世宗曾于嘉靖二十一年(1542)命重录一本,只不过当时未能立即进行。嘉靖三十六年(1557),皇宫发生大火,世宗忙命人抢运出《大典》。嘉靖四十一年(1562),禁中再次失火,为防不测,世宗命人重抄《大典》。大学士徐阶、高拱等召集抄书生109人,日抄3页,“如遇差错,发与另写,不拘一次二次”。至隆庆元年(1567)完成重录工作,藏于皇史宬,此即《大典》副本。这之后,正本下落不明。世人对正本下落主要有以下几种猜测。

一是“陪葬说”,认为正本陪葬于嘉靖皇帝永陵。首提这种说法的是中华书局的张忱石先生,后来中国社会科学院研究员栾贵明先生力主其说,理由是副本重抄完成时间与嘉靖皇帝葬期相隔不远,且嘉靖皇帝生前视《永乐大典》为至宝,死后随葬可能是早已做好的安排。二是“万历焚毁说”。明万历二十五年(1597)六月,北京紫禁城大火,皇极、建极、中极三殿被焚。明末清初学者谈迁、方中履认为,正本毁于此次大火。三是藏于皇史宬夹壁。皇史宬东西墙厚3.45米,南北墙厚6.17米,因而有人推测其中另有夹墙,存有《大典》正本。但皇史宬是专仿古代“石室金匮”之意修建的皇家档案库,始建于明嘉靖十三年(1534),其墙厚是为了坚固及防水火,并非专为藏《大典》之用。况且,从收藏的稳妥与安全角度考虑,《大典》副本在重录完成后入藏皇史宬,很小概率会再把正本藏在同一处所。四是毁于清乾清宫大火。1644年,李自成于山海关败归,下令撤出北京,并烧毁皇宫,仅武英殿幸存,《大典》正本若存放于皇宫之中,可能毁于战火。

《大典》正本下落不明,副本也屡遭厄运,流离失散。

副本录完后,藏于皇史宬。雍正初年(1723),副本由皇史宬移置翰林院敬一亭。但由于长期失于管理,副本逐渐流散。移至翰林院时,副本已“缺二千四百二十二卷,存二万四百七十三卷,为册九千八百八十一”。清康熙以来,一些官员利用《大典》裒辑佚文,部分官员趁机偷书,副本随之流失。乾隆三十八年(1773),朝廷编修《四库全书》,需要用嘉靖副本做参考。此时,人们惊讶地发现,《大典》居然缺失了2422卷,共计千余册,只留下9000多册。鉴于其时《大典》已遗失不少,乾隆遂下旨对遗失的《大典》展开查找:“闻此书,当时在内阁收存时,即有遗失,似系康熙年间开馆修书,总裁官等取出查阅未经缴回。彼时如徐乾学、王鸿绪、高士奇等皆在书局最久,其家或尚有存留此书剩本,亦未可定。着高晋、三宝札知各本籍地方官,令向各家,一为访问。倘果有其书,无论本数多寡,即为缴出送京。……又或此书别经流播,因而散落人间,以及书贾坊林视为前朝旧书转相售易,亦属事理所有,并著高晋等留心体访,如见有此书,即官为收买缴送。”

嘉庆二十年(1815),曾对《大典》副本作过清点,与乾隆时所存之数一样。道光年间,副本仍藏于翰林院敬一亭,但已束之高阁,无人问津,任由虫咬鼠啮。

《永乐大典》内页插图

自咸丰十年(1860)起,《大典》开始较大规模地散出。1860年,英法联军攻占北京,疯狂抢夺战利品,大量《大典》因此被劫往欧洲。后来黄公度出使英法,王颂蔚临别赠诗:“《大典》图书渊,渔猎资来学。岁久渐沦芜,往往山岩伏。颇闻伦敦城,稿尚盈两屋。愿君勤搜访,寄我采遗目。”希望黄公度出使期间,能搜求《大典》回国。

除被劫掠外,利欲熏心的官吏监守自盗,也是《大典》流失的重要原因。刘声木《苌楚斋随笔》(卷三)中记录了偷盗者的伎俩:“早间入院,带一包袱,包一棉马褂,约如《大典》二本大小,晚间出院,将马褂加穿于身,偷《永乐大典》二本……包于包袱内而出也。”官员盗窃《大典》,极少数是为了保护传承,大多数是为了交易牟利,被盗走的《大典》多被售予各国使节、书肆和文人。光绪元年(1875),《大典》副本剩下不及5000册;光绪二年(1876),只剩3000册;到了光绪十二年(1886),仅剩900余册。

光绪二十六年(1900)庚子事变,清军和义和团围攻东交民巷使馆区。为了攻击使馆,采用火攻之术,作为英国使馆北面屏障的翰林院被焚。为了免于被“火烧连营”,英使馆中的人员奋力扑火。当然,顺手牵羊者也不在少数。当时任英使馆官员的威尔在《庚子使馆被围记》中写道:“其在使馆中研究中国文学者,见宝贵之书如此之多,皆在平时所决不能见者,心不能忍,皆欲拣选抱归,自火光中觅一路,抱之而奔。但路已为水手所阻,奉有严令,不许劫掠书籍。盖此等书籍有与黄金等价者。然有数人仍阴窃之。”了解中国文化者深知这些书籍的价值,趁乱将其抢走私藏。其中最典型的便是时任《泰晤士报》记者、后来做过袁世凯政治顾问的乔治·莫理循。田仲一成在《日本东洋文库收集〈永乐大典〉残本的过程》中记载:“世界最古老的翰林院图书馆也烧落了。……此时,服部宇之吉看到几百册《永乐大典》积累在书架上。……莫利循立刻跟日本文部省派遣的留学生狩野直喜博士,东京每日报纸特派员古城贞吉等一起,奔驰到翰林院书架,各自带着几本,搬到英国公使馆。”据估计,莫理循至少藏有14册《永乐大典》,后来多被收藏在“莫理循文库”(“东洋文库”的前身)。8月,八国联军攻打北京,竟用质地厚实的《大典》代替砖头,修筑防御工事,甚至用来垫马槽,或作为“上马石”。当侵略者的炮车陷入泥泞时,竟用《大典》垫道。《大典》再遭毁坏。

宣统元年(1909),清点翰林院残存《大典》,仅剩64册,被翰林院掌院学士陆润庠运回府中。

1914年,藏书家董康又携带17册《大典》东渡日本贩卖,其中10册转让给书商田中庆太郎,7册出售给日本公私藏家。1943年,日本东洋文库得知“江南四大藏书楼”之一的嘉业堂有49册《大典》要出售,他们资金有限,难以买下,便联合财力充裕的大连“满铁”图书馆的松冈洋右购买。因此,这一批《大典》得以入藏大连图书馆,直到1945年大连被苏联红军占领后,被运往苏联。1948年北平解放前夕,美国通过其在燕京大学的代理人,从该校图书馆取走该馆仅藏的一册《大典》。

如此种种,《大典》在暗偷明抢、巧取豪夺之下,几乎丧失殆尽。残存的有一些也远离祖国,流散到异域远邦。

搜求与回归

宣统元年(1909),晚清中兴四大名臣之一、洋务派代表人物张之洞领衔上奏朝廷,请建京师图书馆(今中国国家图书馆前身)。作为未来京图正式成立后基础典藏的请求,他说:“再查翰林院所藏《永乐大典》,在乾隆年间已多残缺,庚子以来,散佚尤甚,今所存者,仅数十百册,而其中尚多希见之书。又查内阁所藏书籍甚伙……拟请饬下内阁、翰林院,将前项书籍,无论完缺破碎,一并移送臣部,发交图书馆,妥慎储藏。”朝廷下旨准行。1909年8月5日,清学部奏请将内阁、翰林院仅存64册《大典》移送京师图书馆,但因各种原因,手续未能马上办理。

中华民国成立后,京师图书馆归教育部辖属。1912年,鲁迅应教育总长蔡元培邀请到教育部工作。在担任社会教育司第一科科长时,他多次以教育部的名义,征集历史文献,入藏京师图书馆。在鲁迅的建议奔走下,《大典》残本从陆润庠府中取出,除留置4册在教育部图书室向公众展示之外,其余60册全数送往京师图书馆。后来展示4册也送归京师图书馆。至此,终于实现了张之洞奏请将翰林院旧藏《大典》拨交京图存藏的初衷。

北平图书馆馆长、版本目录学家袁同礼作为调查《大典》现存卷目第一人,功不可没。他于1920—1939年间游历各国,遍访各大图书馆,先后查访到300余册存世《大典》,约占目前所知《大典》册数的四分之三。1933年,日军进犯华北,北平告急。北平图书馆从书库中精选出包括《大典》在内的古籍珍本6万余册,打包装箱,运往上海法租界公共仓库。1937年“八一三”事变后,上海沦陷,北平图书馆存放在上海的古籍安全遭到威胁。袁同礼和上海办事处钱存训,通过驻美国使馆与美国联系,决定将这批善本再做挑选,之后运往美国寄存。选取的善本中就包括62册《大典》。1941年,这些善本分装102箱运抵美国,由美国国会图书馆代为保管。1965年,这批珍贵善本被转运至台湾,先存“中央图书馆”,现暂存台北故宫博物院。

新中国成立后,党和政府高度重视文化遗产的保护工作,加强了对《大典》的搜求。

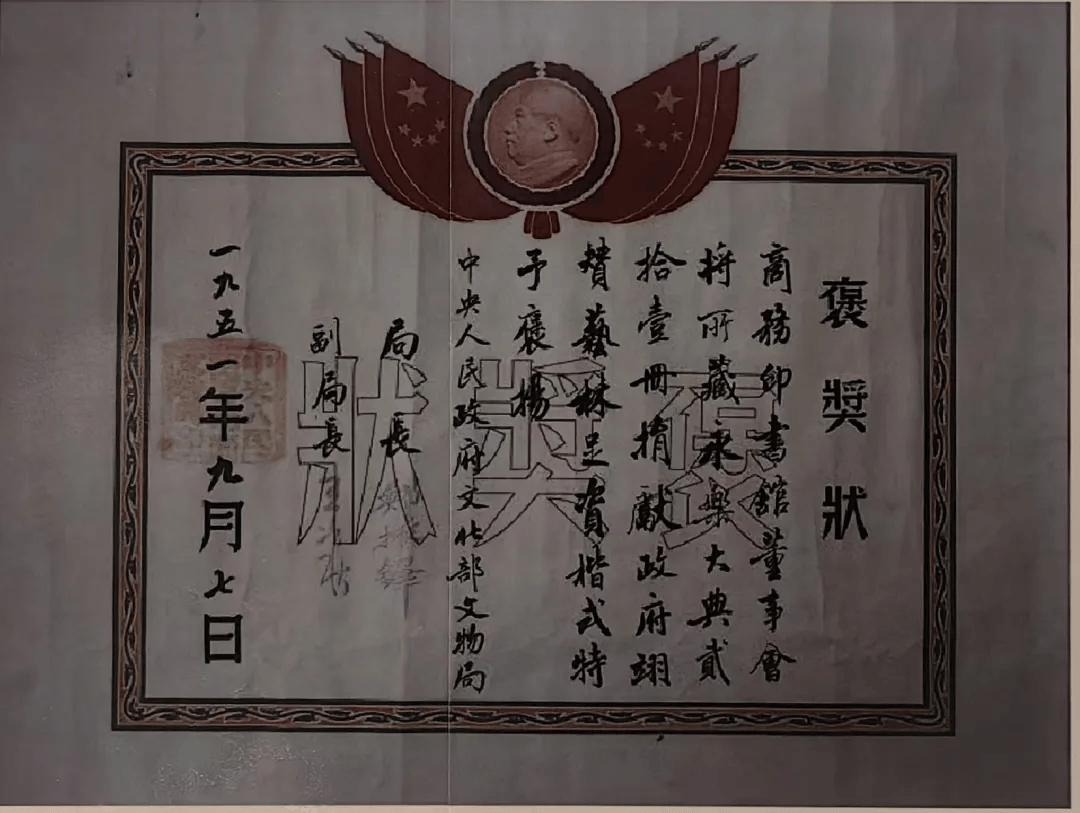

著名的藏书家、目录学家郑振铎曾任中央文物局局长、文化部副部长等职,领导全国文物保护和图书馆事业,对《大典》等文物古籍的搜集整理极为关心,对推动新中国成立之初各界献书献宝热潮起了重要作用。1951年,张元济代表商务印书馆,通过郑振铎将涵芬楼旧藏《大典》残本21册,捐赠北京图书馆。同年,天津著名藏书家周叔弢也将家藏的一册《大典》无偿捐献给国家,并致信北京图书馆,表达自己化私为公的心愿:“珠还合浦,化私为公,此亦中国人民应尽之天责也。”同年6月,苏联列宁格勒大学东方图书馆向我国归还被掠夺去的《大典》残本,由郑振铎经手接受并转拨北京图书馆收藏。1951年8月,在郑振铎等人的策划下,北京图书馆举办了一场《永乐大典》展览,在20天的正式展期中,有8000多人一睹《永乐大典》。

商务印书馆捐赠《永乐大典》褒奖状

1954年,苏联列宁图书馆又把原藏于“满铁”图书馆的52册《大典》送还我国。1955年,德国把原收藏在莱比锡大学图书馆的3册《大典》送还中国。1956年,北京琉璃厂藻玉堂书店出售给北京图书馆1册。1958年,苏联海参崴大学移赠,经中国科学院归还一册。同年4月11日,北京大学图书馆副馆长梁思庄、耿济安将4册《大典》送交北京图书馆收藏。20世纪60年代,在我国经济十分困难的情况下,周恩来总理特批专款,从香港藏书家陈清华手中购回了一批珍贵古籍,其中就包括有4册《大典》。1962年,收藏家钟毅弘通过广东省博物馆移赠3册。1965年,赵万里捐出所藏2册《大典》……

2020年7月7日,在法国博桑·勒费福尔拍卖行举行的亚洲艺术品拍卖会上,2册罕见的《大典》(卷2268—2269,卷7391—7392)现身,并被国内私人藏家以约6500万元的价格拍得,引发国内外关注。

截至目前,《大典》副本仅发现400余册、800余卷及部分零叶存世,总数不及原书的4%,分散于8个国家和地区的30多个公私藏家手中。其中,中国241册,日本60册,美国53册,英国51册,德国5册,爱尔兰3册,越南4册。中国国家图书馆共收藏有《大典》224册,占存世《大典》的一半以上,其中国立北平图书馆(今国家图书馆前身)藏62册暂存于台北故宫博物院。

文运同国运相牵,文脉同国脉相连。《永乐大典》这样一部旷世巨作,历经岁月沧海,漂泊沉浮,令人唏嘘。而每一册《大典》的回归,都是中国文化史上的大事。笔者也相信,世上仍应有一些《大典》残卷未公之于众,等待着被找到并带回家。

来源:炎黄春秋杂志社

作者:王 红

用户登录

还没有账号?

立即注册