阚文咏 ‖ 那些年,发生在李庄的疫疾……

那些年,发生在李庄的疫疾……

阚文咏

今年初,一种被世界卫生组织命名为“COVID-19”的新型冠状病毒,在武汉暴发,之后便以人传人的方式迅疾蔓延,目前已成为影响全世界的突发公共卫生事件。

新冠病毒模拟图

武汉封了城,国人成了宅民,随后,全世界人民都开始抗击新冠病毒。可病毒到底是什么?据说,在光学显微镜下看不到它的存在,只有电子显微镜才能找到它。而它既不是生物亦不是非生物,目前尚不能归于五界(原核生物、原生生物、菌物、植物、动物)。它和细菌不同,细菌是有细胞的微生物。虽然它也曾给人类带来灾难,如霍乱、鼠疫、肺结核、淋病、炭疽病、梅毒等,但人类后来发明的抗生素可以干掉大多数致病细菌(对抗生素产生抗药性的超级细菌除外)。而病毒这种看不见摸不着、连细胞都不是的东西,对人类的威胁却越来越强大。目前,我们已知的杀人病毒有天花、狂犬、艾滋、登革热、埃博拉、甲型流感、以及眼下的新冠肺炎等。它们的可怕之处在于,没有一种药物能干掉它,只能通过抗体去抑制它。所以,我们得承认,无论现在或将来,它都是地球上魔一样的存在。

今天,当全球新冠肺炎的病例和死亡数字不断出现在眼前时,我知道,人类又面临一场大瘟疫。闭门隔离的日子里,一些有关瘟疫和疾病的记忆也在复苏和活跃。我想起过去人们遭遇的各种疾病,尤其是我的亲人们所经历的病痛生死,以及那些年,发生在李庄的一场场疫病。

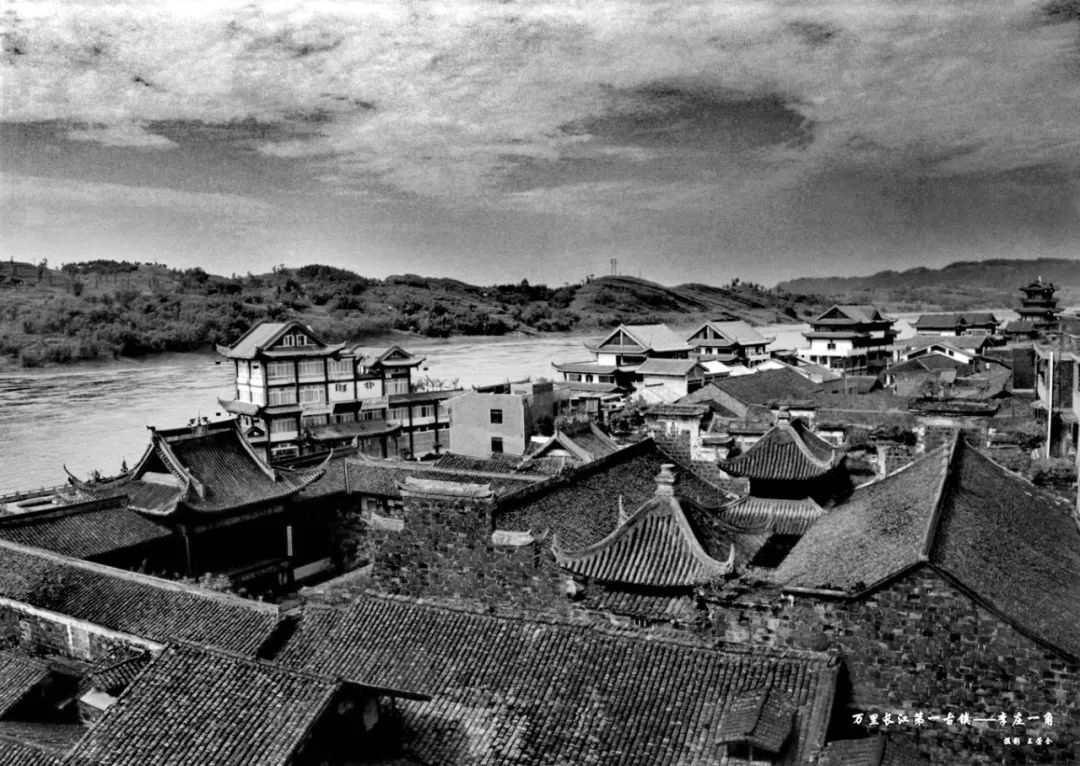

宜宾李庄(王荣全 摄,图片来自网络)

一 “害稻瘟”

我第一次经历传染病是在童年。

一年夏天,母亲带我去外婆家,这是很开心的事。我的家虽然在南溪,但最温暖的地方却是李庄。

上世纪40年代的李庄江边(图片来源:李庄往忆)

从南溪乘船上李庄,只需两个小时,但对我来说,已很漫长。当我们满心欢喜走进外婆家时,二舅的脸上却露出意外的表情。他说:糟了!你们没收到我的信。跟着,外婆的声音从里屋飘出来:我在害瘟,你们赶紧回去吧!母亲进屋看了看,出来就对二舅说,赶紧收拾东西,和我一起送妈下南溪。一听这话,我很失落,一路上心心念念的外婆凉糕,转眼就成泡影。我只得将已经流出来的口水吞回肚子里,跟着大人们返回南溪。

万里长江第一门——南溪文明门(图片来源:南溪区门户网)

母亲这样果断,是因为我的父亲是医生,而且医术高明,为娘家人看病更是尽心。

父亲看了外婆的情况后,立马就说这是传染病,他吩咐给外婆用单独的毛巾、洗脸盆和吃饭碗筷,同时让二舅回李庄后,在家门口和猪圈鸡窝里都撒上石灰。听说是传染病,外婆就嘀咕,怪不得,我周围好多人都在害瘟。她翻着发红的眼睛,挨个挨个地念出一连串亲戚乡邻的名字,其中谁谁谁已经死了。说到这儿,外婆突然哭了起来。她不想死在这儿,叫送她回李庄。

父亲急忙安慰她,说来我这儿就死不了,打一个星期的针就会好的。外婆不再说回去的话,安心住下来打针吃药。

隔两天,返回李庄的二舅又出现在我们面前。和之前相比,他像换了个人似的,脸色发黄,眼结膜充血。显然,二舅也害瘟了。他回去的当天晚上就开始发烧,起初他以为能扛过去,躺了一整天后,还是决定到南溪来。他是家里的主要劳力,他要尽快医好病,好回去打谷子。

那一年是公元1966年,长江刚发了一场汹涌的大水。记忆中,浑浊的江水头天晚上还在一浪一浪地舔码头,第二天凌晨它就窜进城门,漫进我们居住的麻柳街了。我们慌忙弃家而逃,借居到城北亲戚家。水退之后,沿江一些城镇就有了各种流行病。我们县城流行的是红眼病,街上到处都是一双双兔子眼。人们说只要和红眼睛对视,就会传染。父亲当然不这么认为,他让我们不用手搓眼睛,手绢要经常洗,这样就不会染上。我和母亲上李庄时,他还给了一瓶眼药水备用。没想到,李庄的传染病比南溪厉害,除了眼睛发红以外,还发烧咳嗽,周身酸痛无力,走路都很艰难。

2012年长江洪水淹进羊街(王荣全 摄,图片来源:李庄往忆)

听二舅说,这种病在农村就叫“打谷黄”和“害稻瘟”,多在夏天稻子熟了的时候流行。若遇长江涨水,更易暴发,大概是洪水带来的祸害吧。后来才知道,这是水源受到了污染,人畜相互感染细菌所致。在医院里,它有个奇怪又拗口的官方名字:钩端螺旋体病,简称钩体病。显然,这个名称来源于实验室,显微镜下,这种病菌呈螺旋形,尾巴上还有一个小钩,所以就照本宣科地命名为钩端螺旋体。不过,我更认同“打谷黄”和“害稻瘟”,一看就知道它的季节性和外表症状,形象又好记。

外婆和二舅的病还没有治好,家里又来一个害稻瘟的,她是我们的二外婆,之后,是我的一个姨爹。因为信任,也为了省钱,李庄的亲戚得病了都来南溪。

我们家成了住院部。家里的孩子都被母亲打发出去歇夜(住宿),除了吃饭,最好都别回去,尽量减少和他们零距离接触,以免被传染。母亲忙得火里火爆,屋里屋外总在打团转,还尽量对父亲好点,毕竟自己的娘家人给父亲带来不少麻烦。

从那以后,只要说起传染病,我就会想起那年夏天,家里住满了害稻瘟的病人,以及满屋子都是酒精混合针药的刺鼻气味。

二 菩萨难保小儿命

上世纪90年代,一张普利策新闻特写获奖照片震撼了所有人,一个瘦得皮包骨头的苏丹小女孩趴倒在地,身后不远处,一只硕大的秃鹰正贪婪地盯着奄奄一息的小生命,等待即将到口的一顿“美餐”。这张照片寓意着,儿童是战争、饥荒和瘟疫最易伤害的群体,同时,还有意想不到的天敌对他们造成威胁。

饥饿的苏丹(凯文.卡特摄)

也许是病中的缘故,外婆治病的时候,总爱说一些生老病死的话,尤其她那些死去的孩子。记得比较深的,是外婆那个死于怪病的女儿七妹。

那是1947年,她带着三四岁的七妹走人户吃生酒,就是去镇上参加一个老太太的生日趴。那天乖巧的七妹和往常一样招人喜爱,回家也是乖乖的,没有什么异样。可是到了深夜,七妹突然发高烧说胡话,狂躁地闹着要走街街要骑马马,要吃茄猫儿(青蛙)要吃米,相当癫狂。大人们忙手忙脚地喂这喂那,但吃下任何东西她都吐出来,一会儿抽搐,一会儿昏睡。当外婆看到她安静下来,好像睡着的时候,其实,七妹已经死了。

外婆至今都不明白七妹得的啥病。她说,那段时间李庄坝就像中了邪一样,死的小孩很多,包括那天去吃生酒的。坊间传说是天井山上的吞口石像(川南乡间立在路边辟邪的神煞)在作怪,因为有个不醒事的小儿在吞口头上撒了泡尿,惹得吞口发怒,每晚跑出来,专门在小儿面前显形,露出它的鬼样子,胆小的小娃被吓死,胆大的也吓成痴呆。于是,好多人都去天井山吞口像前烧香挂红布。外婆有些将信将疑,也没敢去烧香求饶,因为家里老人不准,说妇人们是无知和荒唐。外婆口中的老人,就是她的公爹,也是我的曾外祖父罗南陔。

中央研究院成立十三周年在板栗坳栗峰山庄的合影,前排左一为罗南陔(图片来自网络)

我的医生父亲认真分析了七妹的症状后,就对外婆说,那是小儿脑膜炎,是要传染的,这病在解放前的李庄很难治好。父亲行医时间长,他知道那时的李庄,还没有普及使用像青霉素这样的抗生药物。

外婆经常感叹小儿难养,说来收命的病太多了。“不出麻子不出痘,阎王不解生死扣”,这里面的出麻子(麻疹)和出痘子(天花),对今天的人来说已很陌生,因为有了各种疫苗,人们从小就开始接种,像麻疹和天花这些凶险的疾病,几乎绝迹。但在旧时,却是小孩必须要闯过的鬼门关。

有一年,镇上的娃娃们一条街一条街挨着出麻子,羊街8号罗家院子里,就有3个小孩齐发高烧,水米不进。大人们焦急万分,给小儿铺红床搭红帐,指望用红色诱发麻子尽快发出(发疹)。镇上郎中开的药方不见效,就去田边地头扯几把鱼鳅串,捣烂取汁,拌糖做药。或者用鲜茅根、荸荠和绿豆芽,熬汤下火。当所有土法用尽后,小孩的命就交给菩萨了。人们心怀侥幸,指望自己的孩子得到保佑,命大多福,能挺过来。可是,那一年,李庄镇上好多小孩未能熬过那一关。罗家也死了两个,一个是五外婆的女儿,另外一个,就是我外婆最稀奇的儿子。

本文作者阚文咏外婆(右一)肚子里的孩子和图中婴孩(左二),都死于出麻疹(图片来源:李庄往忆)

正是在外婆眼泪婆娑地细数她死去的儿女们时,我才知道李庄曾流行过麻疹、白喉、天花、脑膜炎以及小儿麻痹症(脊髓灰质炎),并终于明白,过去的女人为什么要不停地生孩子了。因为疾病泛滥,叠加落后的医疗条件,导致婴孩存活率低下。像我的外婆,生了11个,养活的只有6个。那时的女人,不是多子多福,而是多子多殇。因为每一个小生命的离去,都是母亲心头一触就痛的伤疤。

三 下江人的伤痛

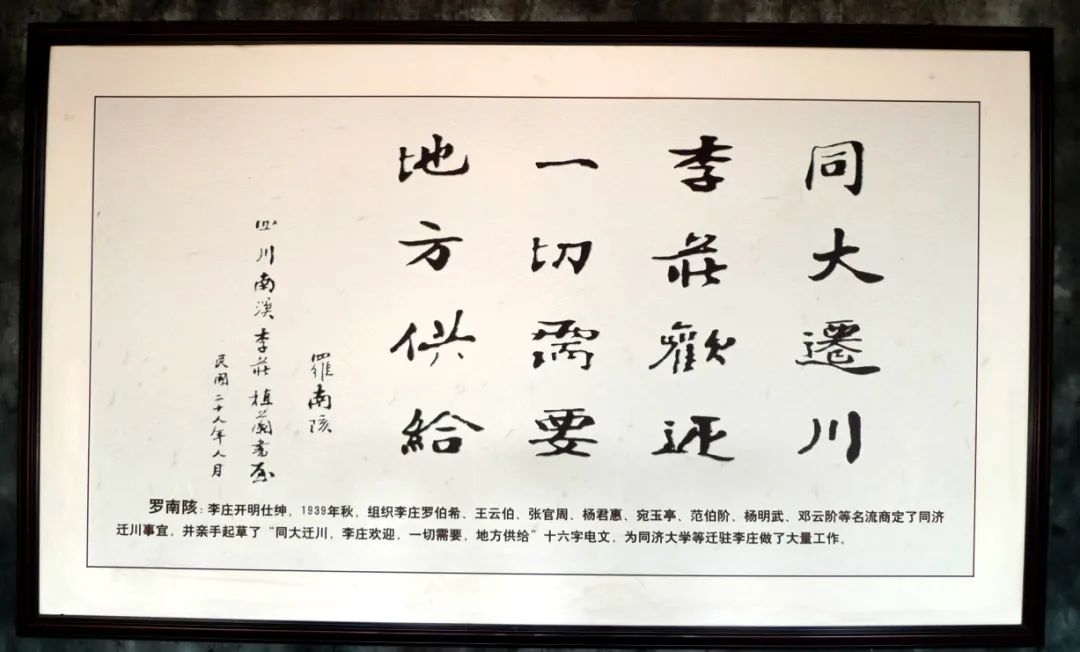

1940年,在抗日战争形势最严峻的时候,因为李庄人的一个善举,使得国立同济大学、中央研究院史语所、中央博物院筹备处、中国营造学社等学府机构内迁李庄。可是,李庄人虽有“山川异域,风雨同天”的胸怀,也不乏“岂曰无衣,与子同裳”的慷慨,但却无法为下江人(外省人)抵挡疾病的伤害。

罗南陔手书十六字电文(图片来自网络)

其中,几位民国大咖在李庄的病痛,不得不提。

在李庄镇羊街上,住着两位来自中央研究院史语所考古组的重量级人物。一个是被誉为中国考古学之父的李济,另一个是中国近代田野考古学的奠基人和开拓者之一的梁思永。这两人都是安阳殷墟发掘的主持者和主要参与者。而正是由于殷墟的发掘,才将中国历史向前推移数百年。时至今日,它依旧被视为人类文明史上最重大的发掘之一。李济携老父妻儿借居在羊街6号。梁思永和夫人及女儿寄住在羊街8号。出羊街不远是李庄上坝,有片竹林掩映的农家小院月亮田,那里安顿着建筑师梁思成林徽因一家人,以及他们的中国营造学社。

参与殷墟发掘的四位大咖齐齐来到李庄,从左自右董作宾、 李济、 傅斯年、 梁思永(图片来源:李庄往忆)

听我外婆说,下江人刚来的时候,她曾经在羊街8号家里见过梁思成和他的夫人林徽因。那天,夫妇二人带着女儿梁再冰来到前院,既与他们的同事刘敦桢(也住在羊街8号内)联络,又顺便看看弟弟梁思永。事毕,他们走进羊街8号里院,和院主人“罗南陔先生”礼话一番。林徽因裹一身青灰大衣,脖子上围着黄白相间的双色围巾,一丝淡淡的微笑挂在脸上。外婆心里在想,这个女人啥都好看,就是气色不好看。那时,她哪会知道,眼前的女人即将旧病复发。

梁思成林徽因(图片来源:黄河新闻网)

几年前,林徽因已患上肺结核,就是民间俗称的“肺痨”。这种病曾在中国大流行,一度成为国病。从需要用人血馒头治病的华小栓,到用《药》启蒙大众的鲁迅,都因肺痨而死。来到李庄的林徽因,被川南的潮湿气候和极度匮乏的物质生活,搞得贫病交加。每当肺病发作,就是不停咳嗽、胸痛,整夜都在发热盗汗。她的女儿梁再冰后来回忆说,每天早晨走进母亲屋里,看到一块一块擦汗的手巾搭在床边,便觉得母亲挣扎得快要不行了,忍不住偷偷跑出去哭。病骨支离的林徽因,留给人们的李庄形象,就是长年累月躺在月亮田的病床上。

梁思成(右一)和林徽因(中)在李庄(图片来源:李庄往忆)

到了1941年初秋,羊街8号前院突然传出一阵咳嗽声,房主人罗南陔乍一听,以为是他舅舅的声音。他的舅舅是个秀才,几十年前也是肺痨去世。那病中的咳嗽声一直留在记忆里。罗南陔是个遗腹子,幸得有这个秀才舅舅为他发蒙,教他知书识礼。因此,很多时候,罗南陔的神经还连接在舅舅身上的。他从联想中回过神来,走到梁思永先生的门前,关切地询问,梁先生说没事,只是感冒。罗南陔驻足再听,梁先生的咳嗽不像是从胸腔里抽出来的,也就放心不少。

可是,梁思永的感冒非同小可,以“闪电战”(梁思永语)的速度暴发成肺炎,不久,肺炎转为肺结核。史语所所长傅斯年为了让梁思永获得更多的阳光和新鲜空气,也便于研究院医务室对他进行医治,决定将他从羊街8号转移到板栗坳山上。离开羊街8号的时候,梁思永已不能行走,只得躺在滑竿上,被人抬上山。

梁思永一家在羊街8号(图片来源:李庄往忆)

那时,患上肺结核就等于判了死刑,因为没有医治它的特效药,所以,西方将肺结核称为“白色瘟疫”。像席勒、肖邦、契科夫、卡夫卡、梭罗、雪莱等文化名人,都死于这种“白色瘟疫”。所幸,梁思永和林徽因叔嫂二人,能在李庄坚持着活下来,直到抗战胜利。

1945年,梁思永在一本外文杂志上,看到一个新的医学成果,即去掉肋骨可使有病的肺叶萎缩,让健康的肺发挥作用。于是,在当年的10月,梁思永离开李庄去了重庆,由胸外科专家吴英凯大夫为他取掉了七根肋骨...同年,林徽因也去了重庆。第二年,治疗肺结核的特效药链霉素终于发明问世。只可惜,长期的病痛折腾,耗损了他们的元气,1954年4月2日,未到天命之年的梁思永离开了人世。第二年的4月1日,林徽因也病逝于北京同仁医院,年仅51岁。

抗战结束后回到北平的林徽因与儿子梁从诫(图片来自网络)

住在羊街6号的李济,也经历了一场大悲痛。

1942年春,他的大女儿凤徵不幸染上伤寒,高烧不退,斑疹显现。李济一看,顿生恐惧。十几年前,他在清华国学院任教的时候,就害过伤寒,还一度病危。幸亏赵元任的夫人杨步伟断然做主,将他送至协和医院,救回一命。现女儿得了同样的病,在这么偏远的地方,哪里去找协和来救治?虽然,同济大学医学院的教授来了,但面对伤寒也束手无策。一是病情严重,二是同济也缺药,尤其没有对症的西药(其时,治疗伤寒的氯霉素还未问世)。而李济对中医和民间偏方心存疑虑,所以,哪怕羊街6号的房东罗甫周就是一个中医,他也不愿意让女儿去喝什么葛根岑连汤和苍术白虎汤。最后,一个17岁的花季少女就死在羊街6号的病床上。

李济一家内撤前拍的全家福,小女鹤徵(前排右一)死于昆明,长女凤徵(后排左二)死于李庄(图片来源:李庄往忆)

继昆明之后,李庄又成为李济的伤心之地。两年前,他的小女儿鹤徵在昆明感染腮腺炎而夭折。两年后,大女儿凤徵在李庄离开了他。所幸,李庄人并未让他寒心,房东罗甫周将为妻子准备的棺材捐了出来,装殓验好这个在他眼皮底下死去的孩子。镇人张官周拿出自家一块地,将这个梦想在李庄考上同济大学的初中女生,葬在李庄的土地上。

还有一些疾病在威胁下江人的生命:同济大学波兰籍教授魏特,因患上腹膜炎不治身亡;中央研究院史语所研究院劳干的母亲,得了一种无药可治的肿病,痛苦地死在板栗坳......

李庄板栗坳老房子(图片来源:畅游心灵之海的博客)

那几年,李庄本地人也曾怪病缠身。人们无缘无故脚耙手软、四肢麻痹,当地人称为“麻脚瘟”(又是一个形象的土名字)。后来,李庄宜宾中学的学生们在一次“打牙祭”之后,纷纷头晕头痛、恶心呕吐,同济大学医学院的唐哲教授经过检查分析,判断是钡中毒,立即使用芒硝(硫酸钠)将学生们抢救过来。之后,教授们追根溯源,终于找到本地人患“麻脚瘟”的根源,原来是长期食用了含有氯化钡的食盐。

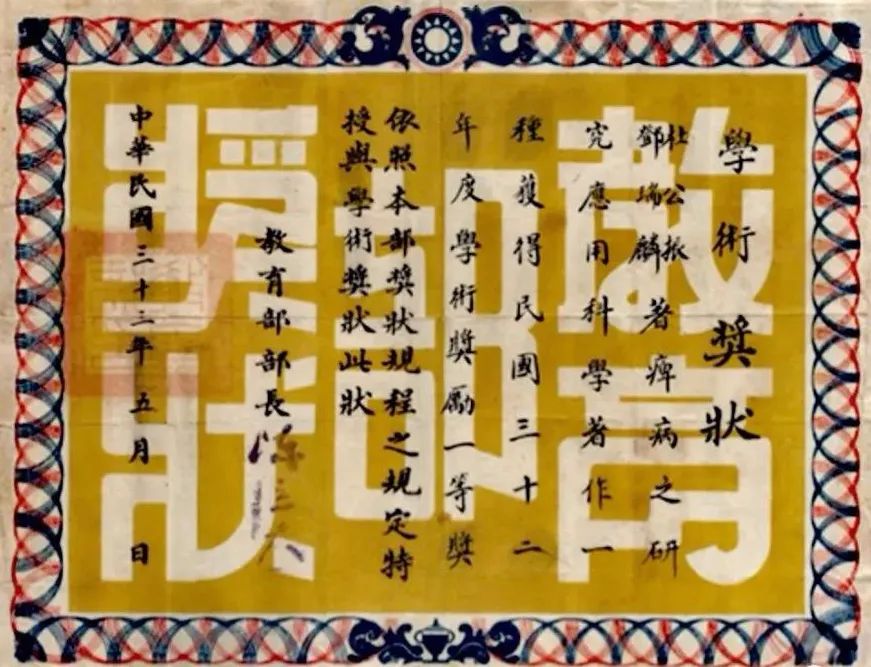

“麻脚瘟”终于被治好了。后来,同济大学医学院的杜公振和邓瑞麟教授,专题研究李庄的痹病,其研究成果获得1943年国民政府教育部学术奖励一等奖。

国民政府教育部对同济大学的嘉奖状(图片来源:李庄往忆)

知识和智慧,回报给了善良的人们。

四 人类的顽疾——打摆子

疟疾,就是俗称的“打摆子”。顾名思义,该病最明显的特征就是怕冷和发抖,打起寒颤来,十二床被子都压不住。因此,“打摆子”这个词经常被人借用。前不久看到一则新闻:“一水潭惊现被焚女尸,俩小伙吓到打摆子!”真是传神。

打摆子,其实是非常古老的病,也是全球感染人数最多的传染病,且至今未消灭。其致病原因是疟原虫入侵,在肝细胞中寄生繁殖,造成血液中红细胞成批破裂,从而引起寒颤、发烧,甚至昏迷死亡。疟原虫的传播媒介,就是我们身边的蚊子。我国古人将疟疾视为“瘴气”,为山林恶浊而起,发于春末,敛于秋末。而南方尤为多瘴。这种看法虽有局限,但也与蚊虫生长的环境和季节不谋而合。李庄属于亚热带,地处长江边,特别适宜蚊虫的生长繁育,于是李庄人打摆子几乎就是家常便饭。

李庄与打摆子,有两个故事值得一说。

第一个故事是在外婆家听到的。传说在李庄乡间,有个儿子对生病的老母不尽孝道,在老母尚未落气的时候,就把她装在棺材里,然后披麻戴孝嚎啕大哭,好让别人知道他是一个孝子。没想到,当天晚上,天上突然刮起了狂风暴雨,一道闪电之后,一个落地雷端端砸在灵前,将那个儿子打死。而棺材中的老母因为害的是打摆子,大热天裹着寿衣,在棺材里闷出一身大汗,反而活了过来。本地人总结道:天公有眼雷霹不孝子,老妪保命幸得打摆子。

李庄人历来崇尚行孝亲。以前,在镇中心慧光寺前面的坝子上,一左一右立着两个牌坊,一个是左罗氏孝妇坊,一个是雷孝子坊,都是本地感天动地的行孝故事,此为正史。而雷打不孝子的故事则是野史,多年来一直作为反面教材流传。它让我深受教育,对雷的暴力产生恐惧。同时,还知道了打摆子的厉害,它让人阴阳不分、死去活来。

上世纪40年代,李庄慧光寺前,隐约可见左罗氏孝妇坊(图片来源:李庄往忆)

打摆子是李庄人的常见病。记得小时候去李庄过暑假,正是五黄六月天,却在老场街看见穿着厚厚棉袍的康家婆(我母亲的干妈),外婆就和她打趣说:打摆子都跍(ku)不住,跑出来跩啥子。康家婆回道:喝药汤,裹棉被,太阳底下啄瞌睡,未必你打摆子不是这样?她们的对话使人产生错觉,仿佛从现实生活到民间故事,都有一个老太婆在打摆子。

上世纪初的李庄老场街(图片来源:李庄往忆)

第二个要说的,是一棵树的故事。

那是羊街8号院子里的一棵灰杨柳。我母亲记得,镇上一有人打摆子,就来用竹竿打些枝叶回去,煎水当药喝,连喝两天,人就好了。她还记得,有人半夜三更发病了,打着火把都来打。连隔壁罗甫周打摆子,都用灰杨柳熬水喝。罗甫周自己就是中医,经他验证,喝灰杨柳汤,远比常山柴胡汤和疟母鳖甲丸好。于是,他对这棵树有了满满的疑惑,曾经抱一堆药书,打开菜单来作对照,之后断定它不是柳树,而是桉树。但他又说,究其药性来看,既不像桉树,也不像柳树。为这事,罗甫周不止一次跑过来,在他的老辈子罗南陔面前抠脑壳。

传说中能治打摆子的“灰杨柳”树枝 (图片来源: 李庄往忆)

下江人到李庄几年后,大约是1944年春天,同济大学医学院的唐哲教授被请到羊街8号,为罗南陔次子罗蔚芬治病。事毕,在送唐教授出门时,罗南陔突然想起,何不向眼前的专家请教一下灰杨柳的事呢?尤其唐教授是四川广安人,交流起来没有语言障碍。他们走到那棵树前,唐教授仰头看了看树冠,再抠了一小块树皮,闻了闻,说:这是金鸡纳树,树皮里含有金鸡纳霜,也就是奎宁,专治疟疾的。

罗南陔(二排左三)在李庄的期来农场。二排左一为五子罗叔谐,右二为次子罗蔚芬(图片来自网络)

几十年后,一位离家多年的老太太,还记得羊街8号这棵树。她开口就说那棵灰杨柳太神奇了,全李庄只有这一棵,后来才晓得它含有金鸡纳霜,就是医打摆子的奎宁。老太太名叫张照华,父亲是民国时期曾经做过李庄区区长的张官周。她和罗南陔的小女儿罗幼梅是同学。她说只要家头有人打摆子,她就跑到羊街8号来,和罗幼梅一起用竹竿把树枝掺下来。说起李庄的往事,80岁的老人,也能熟练地穿越。

在中国,第一个用金鸡纳霜治病的是康熙皇帝。

康熙皇帝像

1693年,康熙患上疟疾,差点丢命。就在宫中御医无计可施时,欧洲传教士献上了金鸡纳霜。它本是南美印第安人治疗疟疾的独家秘籍,后来被西班牙人发现,将金鸡纳树的树皮带回欧洲。一番研究之后,欧洲人提炼出金鸡纳霜(奎宁)。传说它一出现,就救活了正患疟疾的罗马教皇(之前已有五位教皇死于疟疾),一度是教会专用的耶稣粉。康熙服用金鸡纳霜之后,不是慢慢就好,而是速愈。皇上大喜,亲自为传教士点赞,打赏一座四合院,允其在北京城传教。康熙还下令,将金鸡纳霜秘藏宫中,作为圣药,百姓不得服。此后不久,曹雪芹的祖父、江宁织造曹寅也患了疟疾,无药可治,就给康熙皇帝写信,求赐圣药。曹寅当时是宠臣,康熙破例恩准,并亲笔写下服用方法。可惜,皇上的御马赶不上死神的脚步,金鸡纳霜送到曹府时,曹寅已不治而亡。

南美洲收割金鸡纳树的绘图

转眼到了光绪年间,一个传教士在一个云南人的陪同下来到李庄。他们住在羊街8号,因为罗南陔的秀才舅舅曾在云南某地做过县学训导,与云南人是旧识。三人交往的细节今天已无人知晓,但有种假设极有可能,那就是有人患了疟疾。正好,传教士的药派上用场。那时,西方传教士到中国各地游走,除了随身携带《圣经》和《坤舆万国全图》以外,还会带上奎宁和阿司匹林,以备急用。当他们离开李庄时,一颗小小的金鸡纳树树种作为礼物,留在了羊街8号。这也是传教士的习惯,他们在中国传教的同时,也传授科学技术,还播撒一些植物的种子,就像他们很早以前将土豆、西红柿、向日葵等物种带到中国一样。

传教士在中国(图片来自网络)

从康熙到光绪,金鸡纳霜在中国兜兜转转两百年,才从北京的皇宫转到长江边上的李庄。只是,尚未等到这棵洋树长大,种树人就已去世。还是少年的罗南陔,只记得秀才舅舅称它灰杨柳,说是洋人带来的药树,能治打摆子,其他一些内容,则不在他的记忆里,比如金鸡纳树的名字,以及金鸡纳霜含量最高的,不是树叶,而是树皮等。

今天的李庄也许很少有人打摆子了,即使打,也不用奎宁,而用青蒿素。不过,青蒿素之前还有一种药,叫氯喹,对,就是今天猛传对新冠病毒有疗效的氯喹。其实,氯喹是德国人在二战期间人工合成的,用以取代奎宁(因美国的海上封锁,切断了奎宁对欧洲的供应)治疗疟疾,结果疗效比奎宁还要好。而后来屠呦呦发明的青蒿素,不是为了取代奎宁和氯喹,而是疟原虫已经产生了很强的抗药性,人类只得升级自己的武器,以更精准的方式对付疟疾。

2015年12月10日,屠呦呦因青蒿素获得诺贝尔生理学或医学奖(图片来源:大河报)

记得屠呦呦2015年领取诺贝尔医学奖时,在致辞中说,青蒿素是中医献给世界的礼物。这时,我就想起另外一件礼物——金鸡纳霜。它是人类抗疟史上第一次伟大的发现,曾经救过很多中国人的命。而李庄人在无意之间,因为一棵树,和这个伟大的发现有过一次亲密的接触。

五 乙巳之灾和棺山之谜

再说说一百多年前的瘟疫。这事对我来说,还能几竿子打得着,因为那是我曾外祖父罗南陔所亲身经历的。

1905年(光绪三十一年)仲夏,长江上游突然狂风大作,暴雨终日未停。随之,江水暴涨,以洪荒之势汹涌而下。平坦无堤的李庄坝瞬间就泡在水里,下游南溪县城几尽淹没。再往下的泸州,也仅见城内的白塔和钟鼓楼的尖顶。这次洪灾,史称“乙巳年大水”。

清朝末年的长江洪水(图片来源:李庄往忆)

当洪水退去,李庄坝已是一片狼藉,临江房屋被毁、连根拔起的树木和破碎的坛坛罐罐遍地都是,河滩上,打烂的船块和散架的家具陷进淤泥里,其间,还冒出一些牲畜和人的尸体,让人恐惧。

生在江边的李庄人,从来不缺“兵来将挡、水来土掩”的镇定,他们慢慢收拾水灾残局,恢复正常生活。只是,谁也没有想到,一场意想不到的瘟疫悄悄来临。

当潮湿的空气中传来嘤嘤呜呜的噪音,大街小巷和屋里屋外乱窜着一群群绿头苍蝇的时候,瘟病就发生了。

这场瘟疫绝非后来的“害稻瘟”所能相比。原本好好的人,不管是大老爷还是大姑娘,会突然肚子痛,内急难耐,未等走进厕所,就已经拉稀摆带、裤裆里出洋相了。这瘟病一上来,就以不歇气的节奏,将人往死里拉。头天拉水,二天拉血,第三天拉的是最后那口气。那些死去的人,都已脱干了血水,只剩下一把骨头。

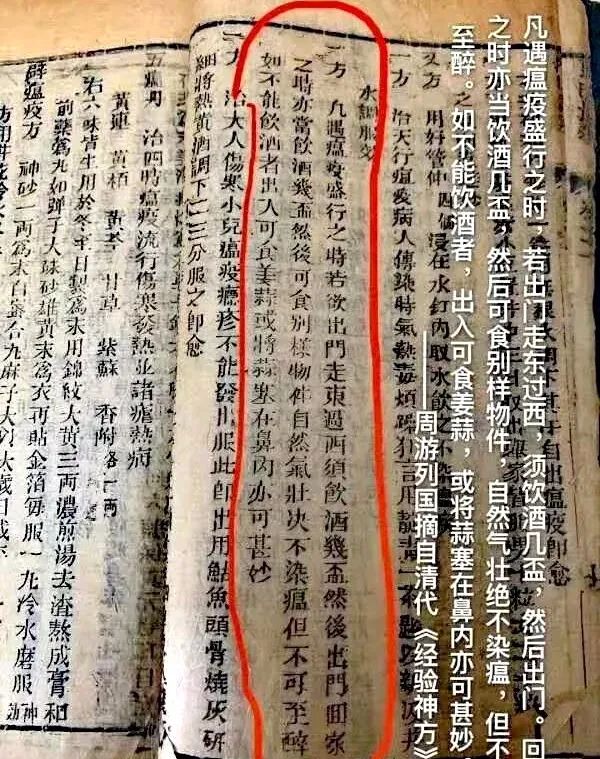

惊恐的人们终于发现,身边的苍蝇就是瘟神。于是,有人请来和尚道士,念经做法驱蝇降魔。有人在街头巷尾、房前屋后点燃一堆堆柏丫艾草,熏赶害人的瘟虫。头脑清醒的士绅们,则四处寻找滋生苍蝇的腐尸臭物,挖地三尺,石灰掩埋。羊街六号的中医罗甫周,在家藏医书中找到一个简易的秘方,立即告知全镇居民:要喝酒消毒,吃蒜杀菌。于是镇上不管男女老少,都把白酒和大蒜当药一样吃。他们相信古书上说的,这样做能让自己“气壮不染瘟。”

李庄中医罗甫周的家藏古书(王荣全 供图,图片来源:李庄往忆)

那一年,镇上被痢疾害死的人远比被洪水卷走的多,罗南陔的结发妻子罗黄氏、他的二姐罗苑芳和一个外甥,均死于这场瘟疫。老人们传说,那年的苍蝇有胡豆那么大,一个个就跟水发过的,从未见过。

也许,这还不算李庄遭遇的大疫,所谓大疫,应如曹植在描述建安二十二年的疫病时所说:“疠气流行,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。或阖门而殪,或覆族而丧。” 那么,像建安时期那样的大疫,李庄是否有过?

《南溪县志》曾记载过发生在县境内的两场大疫:“清顺治三年(1646),南溪境内大饥荒,民无所得食,并瘟疫盛行,死者无人安葬。”“清顺治五年(1648),南溪大荒,城内避难者相食,是年瘟疫大作,人皆徙散,百里无人烟。”这两次时间相隔仅一年的瘟疫,确实够大够狠,不但造成死者无人葬、百里无人烟,还使这一地区“徒为狐兔之场、虎狼之窟”(《南溪县志》语)。

南溪县志

早前,我对狐兔虎狼之说心存怀疑,不相信这一带有这些野兽。后来,一个叫韦向清的老人证实了县志的可考。他是李庄双桥村村民,曾担任过生产队长,年逾九十,至今健在。他清楚地记得,上世纪30年代,下江人还未到李庄之前,他10岁的亲弟在包谷地里被老虎咬死并被吃掉部分身躯的惨景。他说,被老虎伤害的人户不止他们一家。当地人还回忆起,他们祖辈曾看到过老虎和公牛打架的稀奇。我想,那些出来咬人和打架的老虎,其祖先不就是两三百年前,在这空旷之地游荡觅食的虎群么。最近听说,李庄兴文村建起了“虎竹园基地”,离双桥村不远,主要是养虎和观虎。忽然觉得,这个项目与本地的历史有些奇妙的吻合,至少,老虎对李庄来讲,并不是空穴来风和子虚乌有。

县志之外,还有什么地方可以解读李庄的大疫呢?

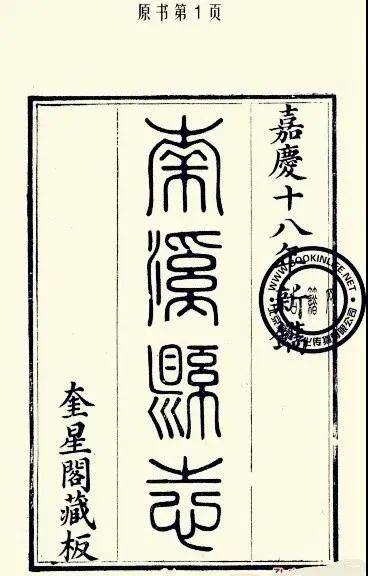

今天的李庄人应该还记得,镇东南曾有一大片坟地,名曰棺山,也讳称官山。现在它已基本消失,被开发了(最早对棺山进行开发的,是当年的同济大学,在此修建教授新村和实习工厂)。据潘映辉先生(李庄镇原人大主任)在《寻根李庄》一书里记载,棺山南北宽两华里、东西长十多华里,连接李庄的上坝和下坝,包括5个自然村和19个生产队,由数万座无名坟墓组合而成。这样的规模足以用宏大二字来形容。这些坟墓从何而来?葬于哪朝哪代?坟墓里埋的是何人?又是何人将其掩埋?这些疑问,连土生土长的本地人都不清楚。

潘映辉著《寻根李庄》

人们有过各种推测。一说是官坟,旧时葬官人的地方,就像北京的中关村,原来叫“中官坟”,即宫中官人的坟墓。二说是野坟,为外来者、流浪汉、乞丐、饿殍等不明身份者的收尸地。第三,谓之兵塚。比如,传说北宋王小波部下的农民军曾攻打李庄,亡者草葬于此。

上述种种,皆有可能。但若单指官坟,则稍显牵强。李庄不是什么重镇大城,即使曾做过县治郡治乃至州治所在地,也不会有多少外地官人在此殉职,哪有这么多官人可埋?同理,此地也没有多少流动人口,可以形成大片野坟。毕竟,数万个坟头不是小数。

而最有可能成为规模坟冢的,除了战乱,就是瘟疫。李庄之棺山,或许就是一次或多次大疫之后,形成的瘟丧之坟。

自古以来,瘟疫就是与人类相生相伴的死神,在我们生活的地球上,它从未放过任何一个民族,也未漏掉任何一方土地。鼠疫曾使繁华的雅典彻底瘫痪,安东尼瘟疫将古罗马沦为一座死城,地中海鼠疫为君士坦丁堡留下万人大墓,而黑死病将欧洲的村庄一个一个抹去......

雅迪鼠疫(米希尔·史维特斯 绘)

古时的李庄究竟发生过什么瘟灾,今天的我们已无从了解,就连《南溪县志》在记载明末清初那两场大疫时,也未涉及瘟疫的名字(中国古人讲究气场,每言及疫情,就用疫气、疠气、瘴气等说个大概)。我们能推测的,就是瘟疫曾经来过,并且,留下了它的无字之书:李庄棺山。

从遥远的李庄回到现实。据中国新闻网3月29日20:47分报道:美国约翰斯·霍普金斯大学最新统计数据显示,全球新冠肺炎确诊病例已接近68万例,死亡病例超3万例。人类再次在灾难中穿行。祈愿这一次,能如《未来简史》所预测的那样,不管是瘟疫、饥荒和战争,都已被人类所解决。

2020年3月29日20:47中国新闻网报道截图

(作者系抗日战争时期李庄著名士绅罗南陔曾外孙女,工作单位:四川德隆智点文化传播公司)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:阚文咏

用户登录

还没有账号?

立即注册