作为戏剧家的泰戈尔

罗宾德罗纳特·泰戈尔(1861—1941)是蜚声世界的印度文化巨擘。他1913年以《吉檀迦利》获诺贝尔文学奖,成为亚洲获此殊荣第一人。泰戈尔集文学家、艺术家、哲学家、教育家多重身份于一身,但他有一个格外重要的身份却一直被人们忽略——泰戈尔不仅在印度现代戏剧史上占有重要地位,而且享有国际声誉。身为孟加拉族人,他一生用母语孟加拉语进行戏剧创作与实践。从1881年发表第一部音乐剧作品至1939年最后一部舞剧作品问世,其戏剧生涯长达半个多世纪,至少创作了70个剧本,剧作所涉范型包括音乐剧、诗剧、剧诗、象征剧、社会剧、喜剧、舞剧等。他还身兼剧场导演、制作人、作曲家、演员,有生之年导演、制作、参演了多部自己创作的剧作。

戏剧艺术在印度本土根基深厚。公元元年前后的《舞论》代表了印度古典戏剧理论达到的高度,梵剧的创作展演展示了次大陆戏剧艺术的精湛。中世纪,印度教虔信文化哺育各地方戏剧表演艺术持续发展,16世纪以降,孟加拉兴起的民间戏贾特拉以强劲的生命力享有广泛受众。现代剧场在孟加拉的萌芽可追溯至17世纪初英殖民者以加尔各答为据点的贸易扩张。18世纪中后期伴随英殖民统治确立,剧场作为殖民的舶来品登陆孟加拉湾。肇始于19世纪初的孟加拉文艺复兴运动启蒙了印度精英知识分子对本土传统文化话语的重构。作为这场运动的弄潮儿,孟加拉语戏剧通过自塑、再造、调适踏上构建戏剧民族性的现代化进程,成为印度现代戏剧的先行者。不论文学还是剧场,19世纪蓬勃发展的现代孟加拉语戏剧受西方写实主义影响很深,戏剧尚未真正立足于本土。在此历史背景下,作为孟加拉文艺复兴代言人的泰戈尔以戏剧创作实践为复兴印度文化的艺术载体,为推动现代印度戏剧的民族化发展作出了不可磨灭的贡献。

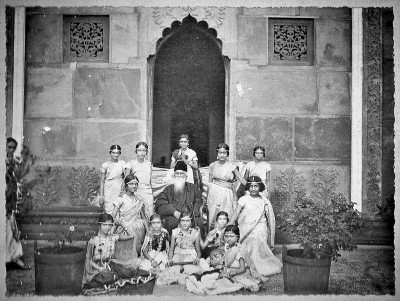

泰戈尔与参演其戏剧的演员们合影 资料图片

一、富于“情味”的戏剧创作

泰戈尔剧作成果甚丰。不同阶段的作品在主旨、情节、结构、风格、排演方式、受众反响、美学接受上呈现惊人的多样性。其戏剧文学颠扑不破的特征是“印度性”:剧本内隐结构按照孟加拉式的民间生活范型来处理,主题情节指向《奥义书》哲学理念的精髓——在“有限”中探寻“无限”的圆满。

早期探索试验阶段,泰戈尔创作了音乐剧、剧诗、诗剧,尝试在西方范式中演绎印度故事中的人本主义。《国王与王后》和《牺牲》在场幕、行动的复杂背景、主次情节交互、韵散结合、复仇母题、心灵独白、死亡场面上明显借鉴了西方浪漫主义悲剧的结构与风格,不过,这两部作品的主旨与情怀仍是印度式的。这一时期,泰戈尔反复试炼剧本结构技法与诗歌文体形式,艺术上虽未形成标签风格,但剧作主旨内涵已彰显出“印度性”。《玛丽尼》(1896)标志其戏剧创作的转折,泰戈尔开始放弃情节与行动主导的西方悲剧范式,改用单一戏剧情境与简单直接的戏剧行动。这一“去行动”“轻情节”的倾向,此后成为泰戈尔戏剧的标签风格。《齐德拉》(1892)是泰戈尔告别纯韵体的最后一部诗剧,从《离别的诅咒》(1894)开始,他尝试采用孟加拉文押韵联句代替纯韵体,以新韵体诗歌形式进行创作。这一时期他以大史诗、神话故事、民间传说为主要内容的几部诗剧闪烁着承古创新的光芒,对伦理议题进行了高超的美学处理,表现了印度教文化的伦理观与价值观。艺术上,“去行动”“轻情节”“轻场幕或无场幕”的特征则渐显明晰,人物内心矛盾代替外部行动冲突,制造出别具一格的戏剧性。

借用史诗《摩诃婆罗多》素材改编的诗剧《齐德拉》中,曼尼普尔国公主齐德拉在春神与爱神的赐佑下获得为期一年的绝世美貌,赢得了英雄阿周纳的爱。此后她却陷入虚假身份与真实自我的矛盾抉择,灵魂备受拷问。剧终,她揭开面纱,向爱人显露本貌并坦陈真相,阿周纳深情接受了真实的她。1924年泰戈尔访华期间,新月社为庆祝其64岁寿辰筹备欢迎宴会,压轴节目便是《齐德拉》。演出圆满完成时,深受感动的泰戈尔向全体演职人员致敬感谢,此事成就了印度戏剧在中国跨文化展演的一段佳话。

中期成熟定型阶段,印度文化精神在泰戈尔的戏剧文学中日益明晰,服务于民族意识表达的戏剧形式逐渐定型。《秋之节日》(1908)开启了泰戈尔象征剧的时代,它与《暗室之王》(1910)、《顽固堡垒》(1912)、《邮局》(1912)、《春之循环》(1916)、《自由之瀑》(1922)、《红夹竹桃》(1924)、《时代之旅》(1932)、《纸牌国》(1933)等剧作构成了最能代表其戏剧原创性成就的象征剧品类。它们摒弃了彼时孟加拉语戏剧文学剧坛奉为主流的写实主义范式,与西方戏剧传统的“再现”话语标准判然两途,构建了具有象征性意味的印度叙事。这些剧在主旨上,皆揭示了存在于神性、普遍人性、宇宙自然之中的印度式理想价值观所体现的积极光明的现实;在情节上,无悬念设置与高潮迭起,人物行动一目了然,行动节奏并不紧凑且时有延宕。矛盾冲突不由行动推进而产生,而是源于正反两种对立力量的理念冲突;在结构上,不严格遵循场幕划分,戏剧冲突极度内隐;在人物上,“拟人化”“类型化”的抽象概念式角色塑造服务于泰戈尔政治文化理念的寓言式或象征性表达;在艺术上,运用序幕与唱段穿插、时空寓言化、叙事中介者的设置等创造出印度式反写实叙事。

《暗室之王》(1910)是体现泰戈尔象征剧精髓的经典之作。王后渴望见到一直与之幽会于暗室的国王,却误将花环投赠他人。一场宫廷大火中她终于撞见真国王,却因其可怖形象大受打击而返回母国,由此引发了众王争夺她的战争。关键时刻,暗室之王平定乱局挽救了王后。剧终,国王邀请她一起走出暗室,光明中她发现,原来自己的挚爱无与伦比。这是一个关于焦灼不安的灵魂个体历经修行,放弃小我后终与神团圆的故事。国王象征“梵”,王后象征“我”,该剧探讨了个体灵魂如何认知“梵”并与之结合的哲学命题。

至晚年高度创意阶段,泰戈尔创造了以将诗、歌、舞融于一体为核心特征的季节剧、舞剧。这两个品类皆是专为舞台而写,是印度国际大学(泰戈尔创办)美育文化议程的有机组成部分。《春天》(1923)、《最后的雨》(1925)、《舞王——季节戏剧舞台》(1927)、《新颖》(1930)、《斯拉万月之歌》(1934)堪称融合了神秘主义、自然主义、仪式、节日的季节剧珍品。它们勾勒了印度文化对人与自然和谐共生的永恒向往,揭示了作为“梵”之显化表象的自然节律——在舞王湿婆神宗教意象中寓示的宇宙能量之永恒流动循环。季节剧的角色堪称一奇:太阳月亮、树木花草、江河湖泊、云雾雨露是真正的主角,而人类充其量是配角,甚至只是戏景的一部分。

传统印度舞剧中,表演内容常固化为定型的故事桥段,不具备整合的戏剧性情节,而泰戈尔舞剧却拥有独立的叙事结构、整饬的情节铺陈。《舞女的祭祀》(1926)、《昌达尔姑娘》(1933)、《去掉诅咒》(1931)、《齐德拉》(1936)、《虚幻的游戏》(1938)、《诗玛》(1939)等剧作有机融合了舞蹈、表演、演唱、默剧、音乐等元素,“情味”是这些舞剧的关键词。剧本台词皆是唱词,唱段结合舞蹈表演,旨归于创造“情味”,这也体现了古典印度戏剧的传统美学精神。被戏剧学界誉为“泰戈尔舞剧三部曲”的《齐德拉》《昌达尔姑娘》《诗玛》代表了其晚年戏剧创作的最高成就,主旨均聚焦于女性在追求独立过程中的生存困境与伦理选择,体现了对女性精神价值的尊重与肯定。《昌达尔姑娘》中,一个种姓底层的姑娘对一位比丘一见钟情,爱欲驱使下的她让母亲施展黑魔法,诱比丘坠入情网。比丘迷失心性之际,她突然清醒开悟,克制了情欲,可母亲被魔法夺去了生命。

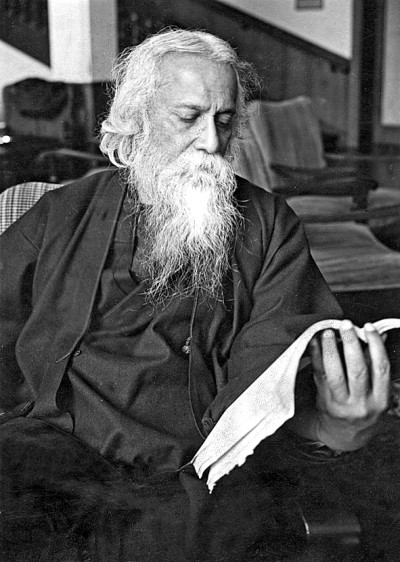

泰戈尔 资料图片

二、拒绝模仿的戏剧理念

1902年泰戈尔以《戏剧舞台》一文犀利抨击了奉欧洲戏剧为圭臬的加尔各答商业剧场。他说:“我们模仿英国搞的戏剧,是臃肿的庞然大物,根本无法把它挪动,难以把它送到千家万户的门口。”他批判西方戏剧“刻板的写实”,将其比作“钻进艺术”的“金龟子”,表达了对殖民剧场亦步亦趋追随西方模式与风习的抗议。文中,泰戈尔意欲将剧场从“他者”文化霸权的捆绑中解放出来。为此,他援引《舞论》,高度肯定梵剧《沙恭达罗》、民间戏贾特拉,主张本土戏剧文化传统的重拾,提出了现代戏剧传承民族艺术理念的可能性。

关于布景,泰戈尔强调戏剧“依靠的全是自己诗的资本”,而写实布景践踏了戏剧的诗性。他指出《舞论》中没有对舞台布景详加阐述限定,这是合乎艺术规律的。他批判了城市商业剧场盲目遵循的写实主义布景,认为那是欧洲人才“需要的真实”,而不是艺术的真实。还指出,西式写实布景劳民伤财,根本不适合印度本土物质条件,华丽铺张导致形式盖过本质,拖累了戏剧艺术的本真与纯粹。

关于表演,泰戈尔指出表演作为“诗的部属”是对文本的诗意诠释,故主张“情味”表演,强调表演引发的“情味”审美体验。这正是《舞论》核心理论范畴“情味论”的体现。他认为镜框式舞台的写实削弱了演员诠释剧本的自主能力,主张为表演腾退出自主空间,还原表演本身的意义。他还推崇贾特拉象喻式呈现舞台空间的表演,这无疑与《舞论》推崇的“戏剧法”表演有相契之处。

关于观演,泰戈尔主张复归贾特拉中直观感性、双向互动的观演关系。他认为观众并非被动的看戏者,而是参与演出的“有想象力”的建设者,强调戏剧应在演员与观众的“互相信任、互相补充”中圆满完成。贾特拉采用露天临时搭建的方形舞台,舞台与观众不存在物质的有形障碍,更不存在心理的无形隔阂。这正是泰戈尔心中的理想观演范型。它建立在对民族审美心理的深切把握之上,是对镜框式舞台竖起“第四面墙”制造舞台幻觉的反驳。

亚里士多德的《诗学》认为戏剧是对行动的模仿,表演的根本在于模仿行动,彼时占据欧洲戏剧舞台的写实主义与这一传统一脉相承。与再现性诗学体系不同,《舞论》却将重心转向“情味论”,构建了以情感表现为中心的戏剧诗学体系。泰戈尔推崇梵剧《沙恭达罗》:“迦梨陀娑没有把生活真实置于诗之上。他不想如实描绘日常生活,因为他自己不能不受诗的支配。”可见,他将戏剧艺术的诗性与抒情性放在第一位,不赞成舞台一味描摹现实世界。此种理念背后,足见其戏剧观对《舞论》以来印度戏剧诗学传统的继承。

泰戈尔舞剧的舞台场景 资料图片

三、打破“第四面墙”的剧场实践

泰戈尔注重剧场性,认为一出戏终归是可听又可看的诗,为此,他反复改编自己的多个剧本,使其具有陈之于目供之于耳的舞台潜质。季节剧与舞剧更是专为舞台而作,诗、歌、舞、表演不是加入的元素,而是剧场中活的灵魂。介绍舞剧《齐德拉》时他曾强调,诗行应被看作为伴随舞蹈表演而写,而非单纯为文字内在的诗意品质。他幻想过一个传承印度美学精神的本土剧场,此剧场立足于民族戏剧文学,深植于印度式的角色与动机、情节与因果、想象与象征、世俗与灵性,不以情节冲突为核心灵感,以内在“情味”而非外在行动为根本依托,最终运用印度传统文化源泉表达真理。

真正意义的泰戈尔剧场始于1902年以圣地尼克坦为主创场域的戏剧实验基地。这是一个以社群文化建设为导向、试图为本土剧场提供可替代性解决方案的剧场模型。因其平行于唯西式戏剧马首是瞻的加尔各答殖民剧场,故称“平行剧场”。“平行剧场”追求诗、乐、舞一体的综合性舞台形态,致力于复归抒情性话语模式, 与话语语言为中心的西式舞台判然两途。1908至1939年间,经不断改造创新,综合性舞台形式在季节剧中实现突破性发展,最终在舞剧中达到和谐圆熟。“平行剧场”从梵剧、贾特拉中汲取了抒情性、叙事性的舞台艺术手法,实现戏剧传统的复归。在后期执导的作品中,泰戈尔坐在舞台一侧,进一步打破“第四面墙”,形成无隔阂的垂直观演空间,打造出共享文化归属感的观演场域。

泰戈尔戏剧有强烈的个人主义理想化风格,他对表演、导演、制作自己的作品有着严苛的标准。他奉创造力为艺术之本,其剧本极少含舞台提示与场景说明,对时间和空间的说明常寥寥几语,旨在为每次再现舞台成品留下裕如的发挥空间。其剧场具有灵活性,从来不固守成规。他谙熟剧作家、演员、导演、制作人、舞美师、作曲者每种角色所应履行的责任。实际工作中,他总能把握制作的需要,揣度受众的需求,根据本土资源、人力物力做出合宜的调整,他的剧场总是对舞台制作的实际境况与观众的审美接受保持高度的警觉。

“平行剧场”的舞美追求朴素的极简主义。1911年排演《春之循环》时,舞台用真的莲花、芦苇、树叶装饰而成。泰戈尔表示舞台应保持整洁清新,只允许用一块蓝色幕布代表天空,还让人将撒上云母的皇家风格的道具伞撤下。“平行剧场”摒弃过分写实的布景、华丽多余的道具,为舞台动作腾挪出更多空间,将舞台可控的视觉元素高度意象化、符号化,使其服务于“情味”表演。其舞美理念在于营造“想象力的幻觉”,从而有别于西式舞台制造的“现实的幻觉”。

泰戈尔曾批判英国演员亨利·欧文的表演,认为“自然主义”的“夸张”破坏了戏剧艺术的“内在美”。他说:“观众如果不受英国的幼稚行径的影响,演员如果坚定地相信自己和孟加拉剧本,就可以从表演四周扫除昂贵无用的垃圾,赋予表演以自由和光荣,这是忠实的印度儿女应该做的一件事。”正因亲力亲为、数次登台,当他指导舞台表演时,绝不会制定僵硬的表演规矩而陷入教条。身为导演与制作人的泰戈尔尽管是完美主义者,但总能与演员进行轻松的互动。

泰戈尔戏剧为现当代孟加拉语的民族性建构注入了文化的、美学的原动力,其自成一格的艺术探索对现代印度戏剧的民族化、现代化发展功不可没。泰戈尔戏剧之于亚洲戏剧在后殖民语境下的民族戏剧发展议题亦具可资借鉴的历史价值。

《光明日报》( 2023年05月04日 13版)