【书评】“历史显微镜”下的华西大师——读谭楷老师《华西坝的钟声》‖冯俊龙

“历史显微镜”下的华西大师

——读谭楷老师《华西坝的钟声》

冯俊龙

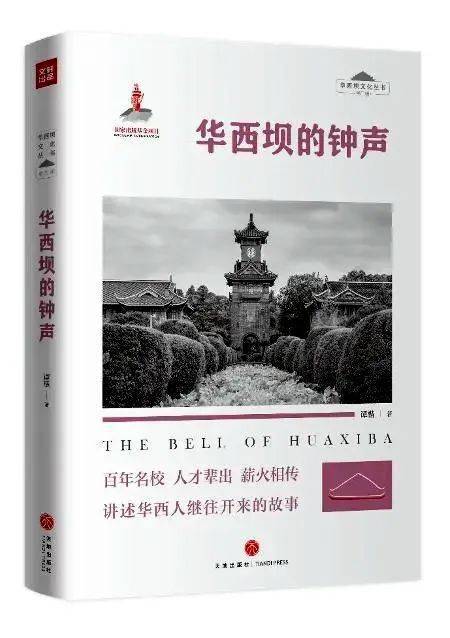

纪念《在延安文艺座谈会上的讲话》发表81周年之际,成都市金牛区作家协会会员苏立、秋天二老师著作的《牛堰河畔》座谈会召开。我受邀在会上发言,幸遇谭楷老师。去年我曾给谭老师大作《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》写过一篇《百年中国史,一生赤子情》的书评,在随后的聚谈中,谭老师送我他著作的“华西坝文化丛书”之一《华西坝的钟声》。谭老师用文字打造一副“历史显微镜”,把与百年名校“华西协合大学”,如今仍鼎鼎有名的“四川大学华西医学中心”有关的部分大师们,在这部著作里一一展现出来。细细拜读之后,不禁为耄耋之年的谭老师,用细腻的笔法,为我们绘制出人文荟萃的华西坝而深为折服。

《华西坝的钟声》 谭凯 著

华西坝英雄谱

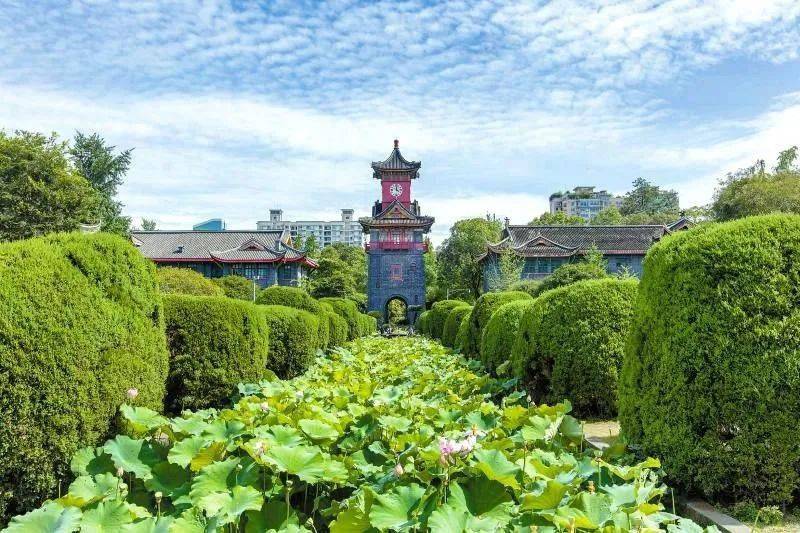

熟悉历史的人都说,华西坝之于成都,犹如牛津、剑桥之于伦敦,清华、北大之于北京。如今人们提到的“华西”,不用说明,就是指位于华西坝的“四川大学华西医学中心”。华西坝的钟楼,是成都地标性建筑。伴随着这座钟楼上那座敲响近百年的钟声,华西坝一位位影响世界、名载史册的人物,犹如闪烁夜空的星星,在历史的天空散发出绚丽的光芒。谭楷老师这部《华西坝的钟声》,是给四川大学华西医学中心打造出来的英雄图谱,永远矗立在华西坝。

成都华西坝钟楼及附近建筑(四川大学党委宣传部 供图,图片来源:成都市武侯区地方志办公室)

“细听华西坝的钟声,振聋发聩,激荡人心!民族危难时,它每一个声响都是出征的号角;和平建设时期,它每一次跳动都是奋进的鼓点。”(引自《华西坝的钟声》,下同)抗日战场上浴血奋战的罗盛昭,他的命运是怎样的跌宕起伏;王牌飞行员乐以琴,用年轻的生命验证了“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”;参与原子弹研发的蓝天鹤,在华西留下一尊铜像;既是翻译又是医生的曹振家,与从小一起长大的张国和前半部分人生轨迹重复,后半生的命运却大相径庭;隐匿在光明路养鸽子的张义声,原来是空军英雄。他们与华西都有不可切割的联系,他们身上都流淌着华西的血液。他们要么曾在国难当头时舍生忘死,要么在和平建设时期忍辱负重。他们在烽火岁月留下的辉煌,给华西增添了耀眼荣光。这些曾经的青年才俊,如何用一腔热血报效祖国,谭楷老师追踪溯源,一支笔写下不为人知的华西史实。

如同著名外籍党员(后加入中国籍)马海德一样,眼睁睁看着家人遭遇生死病痛,童年就立志要做一位伟大的医生,《华西坝的钟声》里,大医陈志潜;“父子校长”曹钟樑、曹泽毅;“刀神”吴和光;一生与华西结缘的泌尿科泰斗邓显昭;默默“让时间证明一切”的杨振华;捐献一个亿的刘进,都是“医者仁心”的医学界大神。他们为了实现自己的理想,把一生都献给了医学、献给了华西。他们是华西的灵魂,使“华西”这个名字熠熠生辉。

华西协合大学校门(天地出版社 供图,图片来源:四川日报)

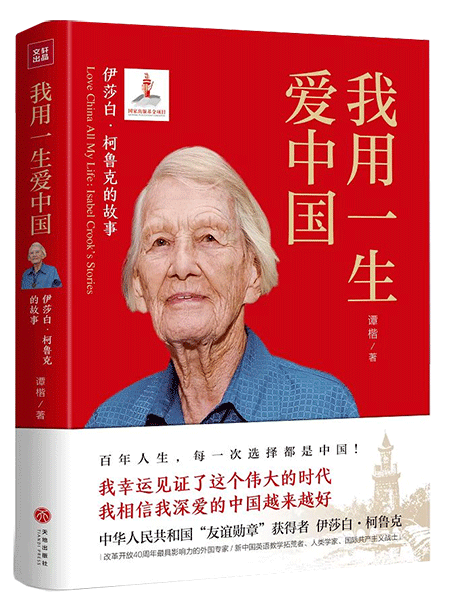

生在华西坝、长在华西坝的谭楷老师,对华西坝的钟楼并不陌生,对华西坝的英雄们自然心生敬意。在这片土地上生长出来的那些建筑,在这片土地上成长起来的那些精英,令谭老师无比崇敬。谭老师不但创作出了《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》,完美还原了一位在华西成长起来,用一生真情深爱中国的外籍女性,而且推出了“华西坝文化丛书”第一辑、第二辑。这些记载华西坝历史、书写华西坝故事的作品,让更多人了解华西坝、记住华西坝。

谭凯 著《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》

“华西坝”是成都城南一块依傍锦江的平地。20世纪初,英、美、加三国的五个基督教会,在此筹资兴建一所“华西协合大学”而成名。这里风景旖旎,又别出心裁地兴建了颇具西洋风格的建筑,更为重要的是,这所大学教育师资雄厚。先是具有国际视野的传教士,带来雄厚的资金和先进的办学理念,然后是抗战时期,搬迁至内地学贯中西的教授们,他们带来的博学和见识,不断地对这块土地上的莘莘学子进行孕育和催化。不可否认的是,《华西坝的钟声》里的每位人物,都接受了“华西精神”的浸润。而且,这种深植于华西坝的“华西精神”,在不停弘扬和传承。

在《飞行员张义声答光明路的孩子》这章里,谭楷老师写道:“历史,不经记载,就不会成为历史。中华民族能自立自强,就因为有伟大的民族精神世代相传。”今天包括将来的读者,读到谭楷老师这些文字,自然就会记住华西坝这道英雄谱。

成都华西坝(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

还原历史镜像的能手

《华西坝的钟声》是谭楷老师写华西协合大学(今四川大学华西医学中心)杰出校友,和对华西医学中心作出突出贡献人物的报告文学。从浩瀚历史长河中打捞出记忆碎片,还原历史人物生活轨迹,拼凑出一幅幅完美的历史画卷,谭楷老师不愧是个中高手。

历史是过去发生的事,还原历史镜像,不但要以历史见证者的角度描绘历史,而且要以寻找历史真实的虔诚去还原历史。德国哲学家卡尔·雅斯贝斯说:“历史既是曾经发生的事件,同时又是关于该事件的意识;它既是历史,同时又是历史认识。”谭楷老师写作华西坝历史的文化丛书,不但用文学的笔触去书写历史,而且尊重历史的真实。凡是涉及作品中人物的书信、档案、亲友的回忆录,谭楷老师都一一考证、细读;对作品中人物涉及的历史大背景,谭楷老师更是烂熟于心,信手拈来。

成都华西坝(成都市武侯区文体旅局 供图,图片来源:四川日报)

从历史记忆中寻找、还原人物形象,犹如将打碎的镜子拼凑起来。大块的“碎片”,固然更适合还原“旧貌”,但“块”与“块”之间的缝隙,需要用合理的想象作为“粘合剂”;“小块”的拼凑,当然更需要匠心独运的技术与出神入化的艺术。谭楷老师大胆想象、小心求证,把文学和历史巧妙地集合在一起,像一位技艺高超的大师,弥补了时间流逝的记忆,更像一位技术精湛的外科医生,在用文字做成的“历史显微镜”下,细细缝补被岁月撕裂的缝隙。

中国著名史学家吕思勉说:“历史只是大家同意的故事。”也就是说,“史学的真实”就是历史学家之间的共识。谭楷老师不只是让他笔下的人物在“历史学家之间”达成“共识”,更让这些人物真正“活”起来,也就是说,让他们具有深刻的思想性。

比如,谭楷老师写《岳以琴,书写在南京上空的血誓》,把一位本来姓“乐”的年轻空军英烈,思想成长的经历真实再现出来:“岳飞的故事,他从小就烂熟于心。母亲说,乐家都是岳飞后人,因为秦桧疯狂追杀岳家后代,祖上才改姓乐的。”“乐以琴给远在成都的二姐写了一封信,信中说‘父母生我,祖国养我,此时此刻,弟唯有投笔从戎耳!’”这样的家庭培养出来的孩子,舍身为国捐躯,也就有了合理的思想根基。“这是一所与死神签约的年轻人的学校。”这样的叙述,足以让人震撼。谭楷老师写到乐以琴以及“乐以琴和他的铁哥们儿郑少愚、沈崇诲、罗英德的共同誓言:三十岁之前,不谈恋爱不成家”,接下来用简单得不能再简单的语句,不用任何煽情,把乐以琴和他生活的群体,毫不费力地渲染了出来。

乐以琴(蓬州闲士摄于芦山县博物馆,图片来源:四川方志图库)

虽然“二十三岁的乐以琴,留下的文字资料少之又少”,但他“曾去‘瓷都’景德镇”,“定制了写有父母、兄弟姐妹名字”的瓷器,原来“这是乐以琴为亲人们预备的自己的遗物”。谭楷老师作品中多处以这样的史实塑造人物的心路历程,就是历史题材作品的合理想象。既符合人物性格,又无比真实地接近历史。以细节彰显真实,就是在“历史显微镜”还原历史真相。

如何寻找被遗忘的历史,以及如何运用文学的手法还原历史镜像,谭楷老师在他的“华西坝系列”中,已给出了答案。《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》一经出版,就受到文学界和学术界的强烈关注,获得一致好评,最后这部作品荣获中宣部第十六届精神文明建设“五个一工程”优秀作品奖,从另外一个角度证明谭楷老师以历史散文的笔法创作报告文学,技法的炉火纯青。

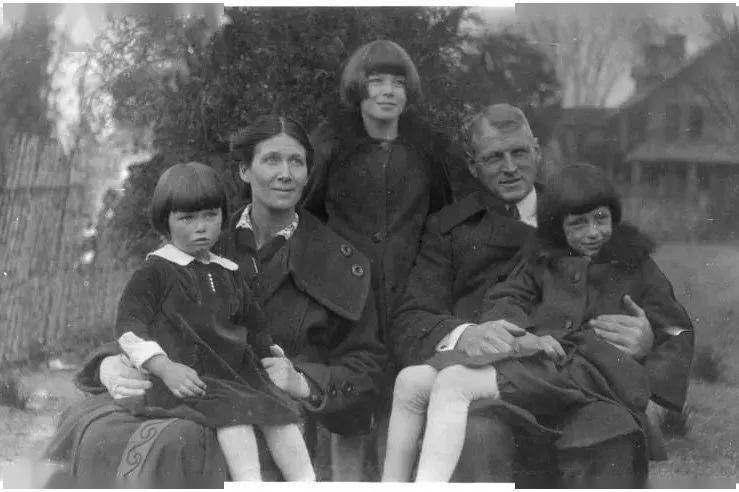

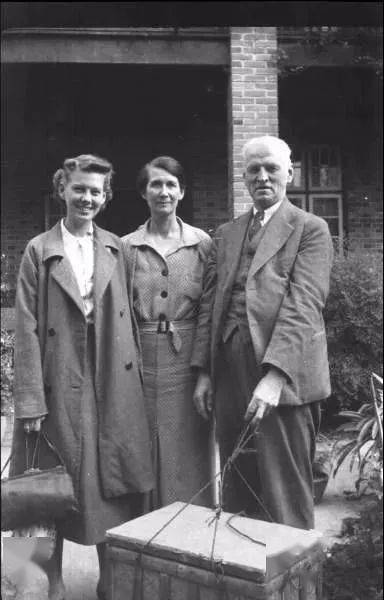

1925年,伊莎白(左三)与父母、妹妹在华西坝(Carl Crook 供图,图片来源:方志武侯)

文学“扣子”和“饺子”

读谭楷老师的作品,好似看一部绵长悠远、意蕴深长的电视连续剧。情节一环紧扣一环,故事犹如包裹在“饺子”里的馅(也像“夹心饼干”),惹人期待而终有所得。再惊天动地的人物,也有平常人生的繁杂琐屑。写报告文学,最怕掉进喋喋不休的人物叙事。谭楷老师巧妙地使用文学的“扣子”法和“饺子”法,把一切可能的“唠叨”掩藏起来,最后让读者欣喜地收获畅快完整的阅读感,在思路通畅的逻辑叙事里很快达到作品中人物的内心世界。

“扣子”法是设置好一颗彰显情节突出的“扣子”,再在继续延伸情节的时候,耐心细致地为“扣子”寻找“扣眼”,也就是寻根究底地揭开“扣子”的谜底。故事情节就在这一“突”一“凹”中饱满起来。《罗盛昭,你在哪里?》,标题就是一颗“扣子”;第一节“打开被尘封的历史档案”结尾,“拔开历史的迷雾,一个真实的罗盛昭终于现身”成为第二颗“扣子”;接下来,罗盛昭的故事“敲锣打鼓”地开始了,给“扣子”寻找“扣眼”,或者说揭开“扣子”谜底有条不紊地展开;最后一节“你能问心无愧地说‘我是罗盛昭的校友’吗?”再次成为一颗“扣子”,这颗看似没有答案的“扣子”,足以引起读者深思。在《我用一生爱中国:伊莎白·柯鲁克的故事》这部获奖作品中,作者都是以此“扣子”法引出下文。

1940年,饶和美、饶珍芳夫妇为即将赴农村进行社会调查的女儿伊莎白(左一)送行(Michael Crook 供图,图片来源:方志武侯)

“饺子”法是先把一张光鲜的“饺子皮”作为引领故事情节精彩的开始,然后是将“馅”,也就是故事内容装进去,再合上口子,一个用文字做成的完美“饺子”——精彩完整的故事就呈现在读者面前。《岳以琴,书写在南京上空的血誓》,以主人公乐以琴在“决战前夜写自传”开始,最后“乐以琴写完《我的自传》已近凌晨”,把一位从华协中学走出来的飞行员乐以琴波澜壮阔的一生细叙完成。读者不但没有觉得丝毫杂乱,枯燥的历史知识也变得生动活泼起来。这样的故事叙述,读者不但不反感,而且意犹未尽,渴望接着读下去。写蓝天鹤的倒叙手法,写曹振家“兄弟俩哈哈大笑,仿佛回到了童年时光”,像电影镜头回放;写张义声的“答问”,写“我心目中的杨振华教授”,写“刘进的‘麻醉王国’隐藏着什么秘密啊?”都是用“答疑”的方式,描绘一个人物的成长,剖析一种思想的升华,如同在用文字包一个美味十足的大“饺子”。

雅安市西康博物馆外乐以琴塑像(蓬州闲士 摄,图片来源:四川方志图库)

作家谭楷老师就像一位技艺高明的外科医生,手中的笔就是一把灵巧的手术刀,从最小的“切口”浸入,把人物的前世今生、故事的来龙去脉,从尘封的历史深处耐心细致地挖掘出来。在他不动声色地讲叙中,读者跟随他用文字打造的“显微镜”,看到人物细致入微的变化,接受或者和风细雨,或者惊涛骇浪的语言感染,读者从作品中主人公的精神思想受到潜移默化的影响。这样的创作方式,让读者内心受到震撼,然后迅速成长。

谭楷老师的文字,通俗得近乎口语化,但毫无世俗之气。浅显易懂中蕴含的深刻哲理,又如浓缩的电报,语言精练得不肯多一字。写曹振家时,一句“曹振家始终牢记自己学医时父亲的告诫,一个医生如果只是想钱,就会变成世界上最坏的人’”,就把曹家的家教表达得淋漓尽致。文字质朴不说,在结构上由一句引出另外一句,甚至无数句,这样严密的逻辑,不让读者找出一丝漏洞。行文行云流水,转折自然圆润,从不拖泥带水,几乎没有任何铺垫,但却没有丝毫唐突,读来有一种电报式的语言,诗歌般的跳跃。

《华西坝的钟声》作者谭凯签名(冯俊龙 供图)

阅读谭楷老师的作品,既能从逝去的时光中接受真实历史的浸润,又能从拂去尘埃的历史中感受“活过来”的人物心跳,更能在流淌思想光芒的文学作品中领略一种心灵的惊心动魄。文学的力量让人格迅速升华,思想的传递由此而赓续。《华西坝的钟声》,塑造了一群为国家、为民族不断奋斗的英雄,“华西精神”也孕育了谭楷老师,激励了读到谭楷老师作品的读者。华西坝英雄谱上,一定会记载上更多人的名字。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:冯俊龙

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册