孟子,用心灵影响世界

李舫

《光明日报》( 2023年09月08日 13版)

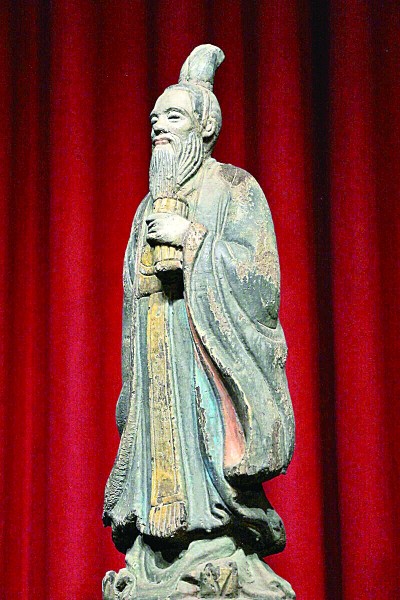

山东邹城亚圣庙 光明图片/视觉中国

山东邹城孟庙亚圣殿前祭孟大典 资料图片

两千多年来,《孟子》这部深深扎根于中国的作品,对中华民族道德传统和文化性格的形成,产生了深远的影响。孟子思想中的浩然正气、仁政思想、规矩之道、义利之辨等逐步融入中华民族的精神血脉,成为中国思想的重要组成部分,不仅对中国文学、艺术、哲学等领域产生了深远影响,也在全世界得到了广泛的传播。

寒风乍起,如刺入骨。

偌大的庭院空旷而寂寥,堂前门户洞开,侍者早已不见人影,高大的槐树和纷繁的枣树裸露着光秃秃的枝干。

他大步迈出宫门,忧愤而去,踽踽独行。

这是个忧天忧地、忧古忧今、忧国忧民的老人。他身材高大,低矮的门楣刮开了他的发髻,花白的头发一下子散落下来,覆盖住他饱满的额头。他的剑眉上挑,宽宽的脸庞带着傲慢;他的神情威严,却有一丝丝落拓;他的目光犀利,萧索里透露着无比坚韧;他的脚步踟蹰,在凛冽的寒风中显得如此孤独。

这是孟轲,后世尊称他为孟子。

隔着两千余年的岁月,我们心目中的孟子,有着神仙一般的仙风道骨、不可逾越的大家气象,有着任性纵情的豪杰气概、凛冽高洁的非凡品质。可是,拂去岁月的淋漓光辉,游说列国的孟子,又如何不同他游说列国的师祖孔子一样,“颠簸流离”,“惶惶如丧家之犬,不可终日”?

这是中国文化深沉、厚重的一页,更是中华文明艰辛、执着的一页。

中国古人的思想重视回到内心,重视悟道修行,重视道法天地自然,明道以树德,以孔子和孟子为代表的儒家思想更是如此。孔子制定儒家的发展方向,孟子则沿着孔子的思想脉络,在思想、实修、实践、传承上继续前行。所以后世称孟子为“亚圣”,将他与孔子合称为“孔孟”。

我们不妨看看孟子的游历之路——游齐,入宋,过薛,归邹,至鲁,入滕,游梁,为卿于齐,最后归邹。这花费了他二十余年时间,占了他生命的四分之一。他几乎一直在路上,他是位毫无争议的思想者,也是位货真价实的“行动派”。其间,他曾会见过齐威王、宋康王、滕文公、邹穆公、鲁平公、梁惠王、梁襄王、齐宣王等多位君主,尽管此间不乏热情洋溢的对话,可是更有直言不讳、肆意批判。当时几个大国都致力于富国强兵,通过暴力实现统一,“圣王不作,诸侯放恣,处士横议,杨朱、墨翟之言盈天下”(《孟子·滕文公下》)。孟子仁政爱民的学说被认为是“迂远而阔于事情”,没有得到实施的机会。晚年孟子回到了自己的家乡,传道授业解惑,与弟子们共同探讨治国方略,并将自己的思想著书立说,最终成就了《孟子》的辉煌篇章。

孟子,到底是怎样的人物?他是在巷陌野田里急急奔走的乡村老教师,也是在历史长空里寂寂发光的星辰。《孟子》七篇,如北斗七星。

在春秋战国战争频仍、礼崩乐坏的漫漫暗夜里,孟子横空出世,规矩天下,犹如一缕光,照亮了整个世界,照亮了中华民族的未来。

“何必曰利?亦有仁义而已矣”

公元前372年,孟子出生于邹国(今山东邹城),早年拜孔子之孙孔伋的门人为师。为了推行自己的政见,建立理想社会,孟子学成之后开始周游列国,终其一生,游说诸侯。

《史记》记载孟子仅百余字:

孟轲,邹人也。受业子思之门人。道既通,游事齐宣王,宣王不能用。适梁,梁惠王不果所言,则见以为迂远而阔於事情。当是之时,秦用商君,富国彊兵;楚、魏用吴起,战胜弱敌;齐威王、宣王用孙子、田忌之徒,而诸侯东面朝齐。天下方务於合从连衡,以攻伐为贤,而孟轲乃述唐、虞、三代之德,是以所如者不合。退而与万章之徒序《诗》《书》,述仲尼之意,作《孟子》七篇。

《孟子》一书开篇便记载孟子见梁惠王时关于义利的对话。

梁惠王问:“叟!不远千里而来,亦将有以利吾国乎?”

孟子答曰:“王何必曰利?亦有仁义而已矣。”

梁惠王称孟子为“叟”,亦即“老先生”,知是孟子游历晚期之事。孟子将其列为章首,可见关乎其所思所想的主旨。孟子在滕国推行仁政失败后,听说梁惠王招纳贤士,于是率领门徒,“后车数十乘,从者数百人”,浩浩荡荡来到魏国。此时,梁惠王刚刚经历了一连串的军事失败,故而一见到孟子便急迫地问:老先生,您不远千里而来,能给我的国家带来什么利益?于是,就有了两人这场关于仁爱义利的对话。

孟子对孔子备极尊崇,他在《孟子·公孙丑》中说:“自生民以来,未有盛于孔子也。”以孔孟为代表的儒家学派,将义利之说作为儒学第一要义。所以不难理解何以将孟子与梁惠王的这段对话作为全书的开篇。孟子所生活的战国中后期,周代以来的礼乐制度彻底崩坏,如何重建政治秩序成为最急迫的现实问题。然而,在这一问题上,诸子所言不甚相同。法家主张对内富国强兵,对外武力扩张,通过暴力重建政治秩序,此乃“霸道”。而孟子则对这种观点强烈反对,他主张行仁政,从王道,“得其民,斯得天下矣”,呼吁以仁政谋得民心,从而重建政治秩序。

简单的对话其实富含深义。同中华文明不同,人类的其他文明多是宗教文明,人与人之间和谐相处,靠的是“神的律令”,而在没有“神”作为立法者的前提下,儒家的仁义礼智信则提供了非常简单、高效的社会规范,这是孔孟之道高明之处。孟子出生之时距孔子之死大约一百年,即春秋战国时期。士阶层崛起,他们周游列国,奔走呼号,发表自己的见解,形成了百家争鸣的盛况。

孟子的义利之辨不仅仅是利益分配的问题,而且是修身、齐家、治国、平天下的道理。当彼之时,梁惠王所问“有以利吾国”的“利”不是民众物质利益的“利”,而是攻占他国土地、杀戮他国民众、“欲以富国强兵为利”的“利”,是梁惠王扩张疆域、征服秦楚的“大欲”,所以才有孟子的回答:“王何必曰利?亦有仁义而已矣”。在这里,孟子告诫梁惠王,同时也告诫那个时代的所有人,在一个混乱、纷争、无序的社会里,不应该只想着谋求一国之私利,而是要建立公平、正义,特别是人和人之间的良善与信任。

司马迁喜爱读孟子的书,他在《史记·孟子荀卿列传》中写道:“余读孟子书,至梁惠王问‘何以利吾国’,未尝不废书而叹也。曰:‘嗟乎!利诚乱之始也!’”司马迁在这所写到的“利”,正是孟子所否定的“利”,即只求一人一国之私不讲道义原则的“利”。从这里,可见孟子主张的仁政与王道。

两千多年来,这部深深扎根于中国的作品,对中华民族道德传统和文化性格的形成,产生了深远的影响。孟子思想中的浩然正气、仁政思想、规矩之道、义利之辩等逐步融入中华民族的精神血脉,成为中华民族精神血脉的支撑。

孟子地位的确立,始自唐代文学家韩愈。韩愈提出“道统”概念,认为孟子是直承尧、舜、禹、汤、文、武、周公、孔的继承人。他说:“尧以是传之舜,舜以是传之禹,禹以是传之汤,汤以是传之文、武、周公,文、武、周公传之孔子,孔子传之孟轲。轲之死,不得其传焉。”韩愈不仅把孟子媲美孔子,而且认为自他之后,道统的传承就中断了,称赞孟子“功不在禹下”。南宋理学家朱熹以孟子为帜志,对其更是不吝赞美之词:“孟轲氏没,圣学失传,天下之士,背本趋末。”

孟子所强调的“仁政”“民本”“天下为公”等思想,对中国历史上的政治和社会变革产生了一定影响。孟子所强调的“天下为公”思想也促进了中国历史上的政治和社会变革。辛亥革命时期,孙中山承继孟子,提出“天下为公”,推动了中国政治和社会的变革。

孟子思想博大精深,不仅成为中国思想史的重要组成部分,也对中国文学、艺术、哲学等领域产生了深远影响。毫无疑问,他是中国历史和文化中具有不可替代的智慧之源。

“道之所在,虽千万人吾往矣”

孟子志存高远,胸怀远大,他对自己的定位是“平治天下”。

他认为,“五百年必有王者兴,其间必有名世者。”从尧舜至商汤,商汤至周文王,周文王至孔子,都是五百年,其中有一条圣人与王者赓续相承的脉络。“由周而来,七百有余岁矣;以其数,刚过矣,以其时考之,则可矣。”他睥睨天下,豪情放言:“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”

孟子,不断为人民呐喊。面对群雄逐鹿的“天下”,孟子丝毫不掩饰定国安邦、济世安民的万丈雄心。

孟子性情刚直,不流时俗,为人极为自傲,也极为自负。他的弟子公孙丑曾将他与管仲、晏婴相比。管仲、晏婴都是在齐国辅佐君主,富国强兵,赢得了齐国人一致称赞,可是孟子却大不以为然。列国纷争之时,纵横家炙手可热,齐国人景春认为魏国的纵横家公孙衍、张仪是真正的大丈夫,他们能够“一怒而诸侯惧,安居而天下熄”。孟子听到这种说法后,却斥之为“以顺为正者,妾妇之道也”。孟子性格之傲岸激越,由此可见一斑。

孟子生活的邹国距离孔子的故国鲁国不远,他对孔子充满了敬仰,曾借孔子弟子之口说道:“以予观于夫子,贤于尧、舜远矣。”孔子,只是一介布衣,一个穷困潦倒的乡村教书先生。孟子将孔子与尧舜相提并论,并认为其功绩远在后者之上。这种赞誉在今天不足为奇,在当时可谓石破天惊。

孟子这样做,不只是维护一己的身份与尊严,而且代表着“士”这一阶层的群体自觉。所谓“士”,是指具有一定知识、文化、技能,且能在社会上产生一定影响的人。当其时,“士”在天子、诸侯、大夫、士的贵族等级中处于最低的阶层,又处于庶民之上。春秋战国之时,各诸侯国设官开馆,礼贤下士,招徕人才,这样的风气直接促进了“士”阶层的活跃。

作为一个阶层,“士”有其特殊的职责与身份。魏人周霄问孟子:“古之君子仕乎?”孟子明确回答应该出仕,“士之仕也,犹农夫之耕也”。在孟子看来,士不仅仅是一个职业、一种谋生手段,更是一种政治理念、社会理想,君子之仕就是为了将这种理念和理想付诸实践。孟子认为,君子出仕,必须有自己的道义原则,“居天下之广居,立天下之正位,行天下之大道”。

春秋战国时期,纲纪废弛,礼崩乐坏,群雄竞起,为完成霸业,不仅凭恃武力,还迫切需求智力的支撑,所谓“一人之辩,重于九鼎之宝;三寸之舌,强于百万之师”。这样,诸侯之间便竞相“养士”,为士人的活跃与发展提供了强大推动力,士人趋之若鹜。士本身并不具备施政的权势,若要推行一己之主张,就必须取得君王的信任和倚重;而这种获得,却往往是以思想独立性、心灵自由度的丧失为代价的。许多士人为自身富贵,不惜出卖人格,“无礼义而唯权势之嗜”(荀子语)。孟子适时而有针对性地倡导并坚守了一种以仁义为旨归的士君子文化——所谓士君子,就是士阶层中那类重气节、讲道德、有志向的人。

孟子要求士人,“穷不失义,达不离道”;当生命与道义不可兼得的时候,要“舍生而取义”,以成就自己完美的人格。孟子昂扬坚韧的精神,激励着一代又一代中国人。汉代司马迁在《报任安书》中说:“古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。盖文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑脚,《兵法》修列;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非囚秦,《说难》《孤愤》;《诗》三百篇,大抵圣贤发愤之所为作也。此人皆意有所郁结,不得通其道,故述往事,思来者。”而司马迁本人在受到宫刑之后,仍包羞忍耻,愈加发愤,乃有《史记》。在中华文明史中,为了社会进步、民族振兴而“成仁取义”的志士仁人,灿若群星,他们的思想都不同程度地受到了孟子的影响。

孟子十分重视心性修养、价值守护与精神砥砺,体现了“士”这一群体的主体自觉。天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。中华民族历经几千年时间的考验和兴衰变化,而一直能稳固地凝聚在一起,并保持一个伟大民族的生机与活力,正是因为有着这种深刻的认识。而孟子身处礼崩乐坏、道德沦丧的时代,他的最大贡献,是确立“士”的独立性格,提升了他们的社会地位,也升华了“士”的精神境界,为中国知识分子立身处世确立了高标。

一个有道德的人,应当像天空一样志存高远,像大地一样厚实宽广,载育万物、生长万物。时间如江河般奔涌向前,任何险滩、暗礁都不能够阻挡时代的步伐,诚如孟子所言,“道之所在,虽千万人吾往矣”,面对艰难险阻,我愿意勇往直前。

孟子的作品中,无处不在体现着这样的气度和风范。南宋理学家程颢将这种气度和风范概括为“泰山岩岩之气象也”。

“养吾浩然之气”

孟子的学生公孙丑曾经请教孟子:“敢问夫子恶乎长?”

孟子回答:“我知言,我善养吾浩然之气。”

究竟什么是浩然之气?孟子说:

难言也。其为气也,至大至刚,以直养而无害,则塞于天地之间。其为气也,配义与道;无是,馁也。是集义所生者,非义袭而取之也。行有不慊于心,则馁矣。我故曰,告子未尝知义,以其外之也。必有事焉,而勿正,心勿忘,勿助长也。无若宋人然:宋人有闵其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其人曰:“今日病矣!予助苗长矣!”其子趋而往视之,苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也——非徒无益,而又害之。

孟子思想完整体现在他和弟子门人所著《孟子》中。《孟子》现存七篇,含260章,35000余字。其内容丰富多彩,博大精深;其文风刚劲雄健,气势磅礴。“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫”,“穷则独善其身,达则兼善天下”,“故天将降大任于是人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”……这些是脍炙人口的孟子名言,综其所言,也正是孟子所谓的浩然之气。

在中华民族历史中,“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”的浩然之气贯穿始终,文人墨客交口赞誉,引为知音。孟子辞世1300多年后,“浩然之气”还成就了另一段佳话。宋哲宗元祐七年(1092),潮州知州王涤重修韩愈庙,他请苏轼为此庙撰写碑文,苏轼慨然从命,不久就将手书碑样寄给王涤,这就是洋洋洒洒的《潮州韩文公庙碑》。在这篇文章中,他如此阐释“浩然之气”:这种“气”,“寓于寻常之中,而塞乎天地之间。卒然遇之,则王公失其贵,晋、楚失其富,良、平失其智,贲、育失其勇,仪、秦失其辩。”苏轼还在他的诗词中慷慨歌之:“一点浩然气,千里快哉风。”

这种至大至刚的浩然之气,是一股英雄气概,人间正气。这种精神力量深藏在心灵深处,平日之时深藏不露,而在大是大非的紧要关头,便如同日月星辰、山河海岳一般,由心而生,至大至刚,充塞于天地之间,沛然莫御。具有这种浩然之气的人,被孟子称之为“大丈夫”,具有大丈夫气概的人应该居仁、由义、守礼,要讲仁义、重礼节。

同样,在正道面前,就算是千万个人是错的,也要正面去面对,“自反而不缩,虽褐宽博,吾不惴焉;自反而缩,虽千万人,吾往矣!”“虽褐宽博,吾不惴焉”,不欺辱弱小,明白自己的过错,那就要反省自身,也就是“智”“仁”,与此同时,“自反而缩,虽千万人,吾往矣”,不畏惧强权,也就是“义”“勇”。

其实,孟子的名字便是“浩然之气”的最好注脚。孟子名轲,字子舆。轲舆意为两木相接车轴的车。《周易》云:“黄帝、尧、舜……服牛乘马,引重致远,以利天下。”这是古代对车舆的最早描述,其中有三重含义,一是引重,二是致远,三是利天下。两千多年来,孟子及其创造的思想文化,的确就像一辆负重前行的马车,满载着传统文化的精华,一路坎坷、一路颠簸、一路教化文明,从古到今,走向未来,永不停歇。

两千余年来,这种浩然之气融入了中华民族的血脉,鼓荡着中华民族的气概,这是“明犯强汉者,虽远必诛”的铁血丹心,是“唯大英雄能本色,是真名士自风流”的高自标持,是“穷且益坚,不坠青云之志”的豪迈品格,是“淡泊以明志、宁静以致远”的不懈追求,是“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的宏伟抱负,是“海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚”的人生境界。

宋代政治家、改革家、文学家王安石曾写过一首诗怀念孟子,这首诗的名字便是“孟子”。

王安石初识欧阳修时,欧阳修便看出王安石是才华横溢的人,于是写了一首诗称赞他,王安石也回了一首诗《奉酬永叔见赠》:“欲传道义心犹在,强学文章力已穷。他日若能窥孟子,终身何敢望韩公。抠衣最出诸生后,倒屣常倾广座中。只恐虚名因此得,嘉篇为贶岂宜蒙。”在诗中,王安石表明自己目标是做个像孟子一样的人。

王安石变法,遭遇极大阻力,然而他并毫不退缩,因为孟子在其时代也一度被批评“迂阔”。王安石将孟子视为偶像,更视为知音。于是,他写下了这首《孟子》:“沉魄浮魂不可招,遗编一读想风标。何妨举世嫌迂阔,故有斯人慰寂寥。”他对于孟子拳拳服膺、衷心景仰,只是“往事越千年”,斯人已成“沉魄浮魂”,只能在“遗编”中遥望“风标”。但是纵使举世都批评“迂阔”,又有何妨?毕竟还有这位前贤往哲的懿言嘉行,以慰寂寥。这首诗,道尽了王安石的一往无前的斗志,也道尽了孟子傲岸不群的气概与雄豪自信、勇往直前的意志。

深谙道之所在,怀抱浩然正气,孟子以降,无数英雄豪杰怀抱着这种“浩然之气”——崇高刚强的正气、坚韧不屈的骨气、超迈雄放的豪气、无所畏惧的勇气、弘毅坚定的志气,披荆斩棘,一路前行。

“虽千万人,吾往矣!”

“孟子是中国的,也是世界的”

对于卡夫卡的读者,2023年是一个重要年份——卡夫卡140周年诞辰。在这个特殊的时间节点上,犹太裔英国作家埃利亚斯·卡内蒂的一部特殊“作品”——《另一种审判:关于卡夫卡》在中国出版。

卡内蒂,这位萍踪不定的世界作家,从未忘记自己的母语故乡,他对德语古典文化的热爱全部灌注在他的作品中。1981年,埃利亚斯·卡内蒂因“其作品具有宽广的视野、丰富的思想和艺术力量”而获得诺贝尔文学奖。这一年,卡内蒂还获得了卡夫卡文学奖。

卡内蒂不仅是作家,还是评论家、社会学家。他的《迷惑》,被东西方文学评论家誉为可与詹姆斯·乔伊斯、马赛尔·普鲁斯特、钱锺书的作品相提并论的伟大作品。1946年,《迷惑》被翻译为英文;1986年,被翻译为中文。

那一年,埃利亚斯·卡内蒂与他的《迷惑》同风靡世界的作家作品走进中国,而中国读者惊喜地发现,这位用德语写作的作家竟然还是个“中国迷”,在这部作品中设置了一个汉学家彼特·肯作为男主角。特别令中国读者啧啧称奇的是,汉学家彼特·肯“最热爱的”哲学家,竟然是中国先秦时代的孟子。

从十五岁到七十岁,汉学家彼特·肯完全按照中国古人所提示的那样去生活,包括他的思想,他思考大众、权力、死亡、生命、变化、永恒……这些中国古代哲学思想中最根本的问题。彼特·肯的思考来自孟子。

为了讲述孟子的故事,这个弯子绕得有点大。其实,这个故事恰恰说明了——孟子,如何用心灵影响世界。

孟子思想不仅在中国影响深远,在全世界也得到了广泛的传播。由于地理与政治的原因,《孟子》首先传到亚洲国家如高丽、日本、越南等。

孟子思想在日本的传播是一个接受、批判与再阐释的动态传播过程,它传入日本的时间可以追溯到奈良时代(约730年)。日本学者谷中信一高度评价了孟子思想的价值,认为孟子为了实现其理想中的仁义而力排众议地勇往直前。“孟子的这种激情给读者以极大的震撼,并产生了颇多的成语故事。即便是在日本,以《孟子》为典故的故事成语亦不胜枚举。”

《孟子》作为“四书”之一,最终在儒学史上占有了重要地位,这是任何人都无法否认的严肃事实。孟庙碑林现存的清乾隆二十五年(1760年),安南国(今越南)岁贡正副使陈辉淧和郑春澍等瞻拜孟子,并赋七律的碑刻,是孟子思想影响东南亚的见证。

明万历二十一年(1593),意大利传教士利玛窦将《孟子》译成拉丁文,并传回意大利。随后,《孟子》被相继译为法、德、英、俄等语种,刊行范围更加广阔。

牛津大学把《孟子》中的篇章列为公共必修科目,伦敦大学把《孟子》列为古文教本。此后,孟子思想开始对西方产生了重要影响。

2014年6月,美国加州大学伯克利分校东亚系主任齐思敏教授来到中国山东邹城,参加“孟子思想与邹鲁文明”国际学术研讨会。他在会议开幕式上说:“孟子是中国的,也是世界的。他的思想从18世纪开始启发了伏尔泰等一批欧洲启蒙思想家”,“孟子也是我们外国人的祖先”,“因为我们外来学者‘得志行乎中国’”。——这是对孟子国际影响的至高评价。

历代仁人志士对孟子继承孔学的倾力推崇绝非无缘无故,赵岐《孟子题辞》说:“周衰之末,战国纵横,用兵争强,以相侵夺……昔杨墨塞群儒之路,车不得前,人不得步,孟轲辟之,乃知所从。”道出了孟子在儒学日趋式微形势下奋起而争,重振儒学的巨大贡献。可以说,孟子之学不仅仅推动儒学星星之火得以呈燎原之势,更是让中国精神走向匡扶正义、经世治国的大道之行。

(作者:李舫,系作家、文艺评论家)