雪压青松松更翠 ——试读新发现的郑振铎1939年日记 演讲人:陈福康 演讲地点:暨南大学振铎大讲堂 演讲时间:2023年12月

《光明日报》( 2024年01月06日 10版)

郑振铎 资料图片

郑振铎《劫中得书记》。资料图片

郑振铎译《飞鸟集》。资料图片

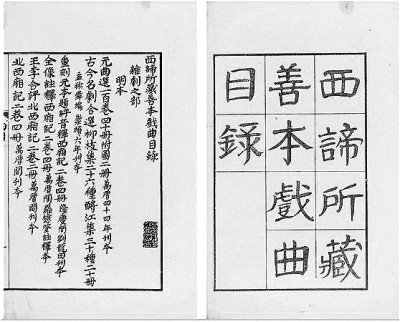

郑振铎《西谛所藏善本戏曲目录》。资料图片

1939年郑振铎日记(部分)。 资料图片

陈福康 福州外语外贸学院郑振铎研究所所长,温州郑振铎研究会顾问,上海外国语大学研究员。主要学术著作:《郑振铎年谱》《郑振铎论》《郑振铎传》《中国译学史》《日本汉文学史》等。先后获中华优秀出版物奖一次、教育部人文社科著作奖四次、上海市哲学社科著作奖三次。

郑振铎是我国二十世纪杰出的文学家、文献学家、文学史家、编辑出版家、艺术史家、翻译家、教育家、收藏家。2023年12月19日是他125周年诞辰。在此前的11月初,在上海新发现了保存完整的郑振铎1939年全年日记(以下简称“日记”),这是郑先生为国牺牲65周年来他的第一手珍贵文献的重大发现。这里我首先要感谢郑源先生和朵云轩公司朱旗总经理,他们给了我第一时间研读这一珍贵文献的机会。对于这部日记,我作了初步研究,通过本次讲座向诸位报告。

抗日救亡运动

1939年是抗日战争的关键年头。在此之前,郑振铎与郭沫若、茅盾、胡愈之、夏衍等在沪上发起组织“文化界救亡协会”,创办《救亡日报》。1937年11月,日军侵占和包围了上海除市中心“公共租界”“法租界”以外的地区,从此上海“租界”形同“孤岛”,环境愈发恶劣。这一时期,大量文化人士撤离上海;而郑振铎与胡愈之、王任叔、胡咏骐等在中共地下党的领导下,继续坚守上海“孤岛”。1938年,郑振铎等人秘密成立了抗日文化团体“复社”。复社在艰苦的条件下,翻译出版了《西行漫记》等书,并编辑出版了我国第一部《鲁迅全集》。他们又创办了“上海社会科学讲习所”,给爱国青年上课,并为上海周边活动的抗日游击队及新四军培养输送了一批干部。当时就有人称上海社会科学讲习所是“上海的抗大”。

这次新发现的1939年日记,就反映了当时上海的真实状况,记载了战斗在“孤岛”的郑振铎及其战友们的大量活动,显示了文化战士的“雪压青松松更翠”本色。当然,在特殊环境下,这些相关记载非常简单,甚至非常隐晦,对现在大部分读者来说可能看不懂。例如,在日记中经常出现郑振铎在外面吃饭或在家中聚餐的记录,就非常值得研究。当年地下党的统战工作卓有成效,“孤岛”时期不少人士经常以聚餐会为掩护进行抗日活动。但在聚会的具体名称上,参与者后来说法常有不同。如胡愈之等人说是“星二聚餐会”,王任叔等人说是“星六聚餐会”,姚惠泉等人说是“星四聚餐会”,卢广绵等人说是“星一聚餐会”等。所以会出现这种差异,应该是当时的文化教育界、新闻出版界、工商界等不同方面人士的聚会时间不同。而郑振铎的活动能力特别强,交际广泛,经常参加各种聚会。赵朴初后来在悼念郑振铎的一首词里说:“廿年往事如潮,风雨夜盘餐见邀。”并作注曰:“抗日战争时期,救亡工作同志十余人组织聚餐会,常集君(指郑振铎)家。”

这里我举日记中几个例子。

2月18日,这天是农历除夕,日记载:“到青年会午餐。孔、严、王、金等在座。”这短短一句语焉不详的午餐,实际是“孤岛”时期著名进步周刊《鲁迅风》编辑同人的工作聚会。日记中提到的“王”,是地下党文委成员王任叔。“严”是严景耀,当时社会身份是“公共租界”工部局副典狱长。王和严都是复社成员,同为社会科学讲习所的老师。日记中提及姓氏的另外两位是孔另境和金性尧,日记没提到但出席聚会的还有许广平。这次聚会上,孔另境等人向《鲁迅风》主编(但刊物上不署名)王任叔、郑振铎报告了编辑工作情况。聚会后,郑振铎又继续与王任叔、严景耀等研究讲习所的工作,决定根据当时局势,将讲习所改名为“上海社会科学专科学校”,继续向社会扩大招生。

4月1日,郑振铎在日记中写下寥寥七字:“赴银行公会午餐”。他此番前往的其实是复社的第一届年会。出席此会的郑振铎密友胡咏骐(日记中常见“赴胡宅晚餐”),1939年成为“特别党员”,公开身份是上海人寿保险业总负责人。可惜他积劳成瘁,翌年就不幸逝世。列席此次年会的陈明,是讲习所学生,也是党员,此后不久他就牺牲了。这次重要会议正式通过了郑振铎介绍的周予同、李健吾等人加入复社之申请,并通过了未来的出版计划,包括筹备编纂出版《百科全书》,翻译《高尔基全集》,继续出版《列宁选集》,继续印行《西行漫记》,再版《鲁迅全集》等。这些工作计划大多是郑振铎提出来的,日记相关内容可以佐证。如日记多次记载郑振铎撰拟、修订有关《百科全书》计划的内容,3月12日日记中记有他倡议翻译《高尔基全集》并得到大家赞同之事。然而,由于当时所处环境艰难,这些工作有的最后未能完成。

关于当年郑振铎等人所处环境之艰难,我们也可从日记中管窥一二。如10月7日记道:“赴戴宅晚餐。陈最后来,他的情形很坏。‘等是有家归未得’,殊有同感也!然意气犹昔!”这次聚餐的“戴宅”是戴平万家,“陈”是陈望道。陈和戴都是文化界救亡协会的领导成员。此时陈望道甚至连家也不能回。而这样的危险,郑振铎也先后经历多次,如就在两天前的5日,他在日记中写道:“九时,赴校办公。箴打电话来,说,有来历不明者来寻我。只好不回家吃午饭。”(“校”即暨南大学,“箴”即郑夫人高君箴)正是因为郑振铎有类似经历,他才写下自己对陈望道的遭遇“殊有同感”,同时又坚定地表示“然意气犹昔”。

战时教育工作

郑振铎当时的社会职业是国立暨南大学教授、文学院院长。他在暨大参与全校的领导工作(有时还代理暨大教务长等),并给学生上课。从日记可知,他当时担任的课时工作量相当大。同时他还直接经管暨大图书馆。日记就多处记载他为学校图书馆制定建设计划,以及为图书馆买书等。这本日记无疑是战时暨大校史的第一手史料。

此外,郑振铎还在业余时间赴多处学校上课。除了上面提到的讲习所外,还有地下党员于伶、阿英等人筹办的中法剧艺学校。在1939年日记发现之前,我们只知道郑振铎参与了该校的创建并亲自授课;而通过1939年日记我们进一步了解到,该校的很多重要事宜于伶、阿英都是请郑振铎来参与决定的。如1月20日记:“张、顾、尤等于八时半来谈艺校事。”22日记:“九时半,赴中法联谊会,为艺校事,晤冯、张、顾、尤诸位。大致解决。顾为话剧科主任,张调电影科主任。”2月5日又记:“到光明咖啡馆午餐。冯、顾在座。仍为剧艺校事。”日记中写到的“张”,即张若英(阿英);“尤”,即尤兢(于伶)。这里解释一下,阿英原名钱杏邨,但在剧艺学校用的是张若英;而尤兢是于伶此时已经不用的笔名。郑振铎在日记中这样记录他们的姓氏,推测其中也有保护同志的考量。

郑振铎在其他学校工作的情况,我再从日记中引些例子。如1月7日记:“至健行,赴师生交谊会。观《夜之歌》,尚好。”“健行”指健行大学,当时社会科学讲习所借该校上课;《夜之歌》当为讲习所同学自编的节目,日记记录的内容也反映了当时师生关系的融洽。次日又记:“十时,到证券大楼光华讲演‘现代文学’。……十二时,到华华。”“光华”指光华大学。“华华”指华华中学,孔另境任该校教务长,郑振铎也曾应邀去上课。而在1938年4月,郑振铎还特意把他主持的“文艺座谈会”(文艺界救亡协会“改换名称,分散作战”的一种活动形式)安排在华华中学举行。再如3月27日记:“赴吴约,至女大讲《新文学的由来》。”“女大”指上海女子大学,郑振铎被该校聘为教授,“吴”即校长吴志骞,吴不久遭敌伪杀害。

郑振铎本职和兼职的教育工作非常繁重。4月12日日记:“七时许,赴福熙路职四授课。直到七时五十五分方才上课。声音甚杂,讲得吃力之至!”4月19日又记:“七时,赴正行授课。连日咳嗽甚剧,而此种夜课又不能不去上。甚苦!”日记中提到的“职四”“正行”代指哪些学校,我尚未及详考。他写的“不能不去上”一语,至今读之仍令人动容。

学术文学活动

1939年日记记录了郑振铎这一年的学术和文学方面的工作情况。包括他的《民族文话》《劫中得书记》等书的写作过程,长篇论文《跋脉望馆抄校本古今杂剧》等的写作过程,还有历史小说《风涛》的创作过程,以及主编《文学集林》杂志、“大时代文艺丛书”的创办过程等。

《风涛》是郑振铎创作的优秀历史小说之一。通过研究日记,我发现这年他还曾构思过另一篇相近性质的历史小说。12月6日郑振铎记:“九时,赴校授课。讲韩菼《题殉难编》,颇有所感。”隔一天又记:“日昨讲《殉难编》,涉及唐、何蕃事;拟作为小说题材。不知能写成否?”可惜由于工作太忙,这篇小说没有写成。

日记也记载了郑振铎在这一年里的一些学术交往。如刘大杰先生,他的名著《魏晋思想论》至今还常被研究者引用并给予好评,近年仍有出版社再版。其实此书是刘大杰请郑振铎审读后介绍出版的。日记中对此书稿还有简短而精辟的评价,可视作此书最早的评论。5月16日郑振铎记:“刘大杰来谈。携来《魏晋思想论》一册,拟托我转致商务出版。此书写得尚好。这一时代为要求从古代思想解放的一个转变期。甚可注意。如更能上溯秦汉,下及唐宋,作为一部文艺思想史,当更为有用。”第二天,郑振铎就将书稿送去:“赴商务,晤韦,交去大杰的《魏晋思想论》一稿。”此句中的韦先生名福霖,号傅卿。商务印书馆在战时遭日军轰炸并内迁后,他是留守人员之一。此书能在1939年这样艰难的时期由商务印书馆快速出版,是非常不容易的。

1939年日记最后一天记载了值得我们注意的一件事:“至来青阁……购得赵南公日记一堆,自民国九年至二十五年,此一出版家之日记,其中‘故事’当不少也。”来青阁是当时上海最著名的旧书店之一,郑振铎在闲暇时经常去那里。这一天他竟然在那里买到了赵南公总计十七年的日记。赵南公曾经营当时知名的泰东图书局,这“一堆”日记对于郑振铎来说,是非常重要的出版史料。

1939年日记还记录了郑振铎观看外国电影的情况。我以为对于中国电影放映相关史实的研究者而言,日记中记录的情况也是极难得的史料。

1939年日记还记录了郑振铎与不少著名作家、学者的交往,如王统照、楼适夷、赵景深、巴金、季羡林等,都有很多“故事”可说,由于讲座时间有限,在此我就不多讲了。

抢救民族文献

在艰苦卓绝的抗日战争中,郑振铎最动人心弦的贡献之一,就是奋不顾身地为国家抢救和保护了大量的民族文献。他第一次争取公款为国家买书是在1938年,买的是一部稀世丛书《脉望馆抄校本古今杂剧》。他曾自豪地说:“这个收获,不下于‘内阁大库’的打开,不下于安阳甲骨文字的出现,不下于敦煌千佛洞旧抄本的发现。”而他第二次正式成立地下组织“文献保存同志会”,动用各种资源大力秘密抢救图书,是在1940至1941年,可以说是民国时期规模最大的一场购书活动。用郑振铎的话来说:“在这两年里,我们创立了整个的国家图书馆。”而1939年,正好处在这两次用公款购书活动的中间。

在1939年日记发现前,我们主要根据郑振铎在战后发表的《求书日录序》,简略了解到1939年他抢救图书的一些情况。在1939年底,他鉴于个人财力实在微弱,而眼看劫中流散图书典籍越来越多,日寇、汉奸及国外团体正在纷纷掠夺抢购,于是由他发起,与张元济、何炳松、张咏霓等人向重庆当局发去密电,要求拨款抢救,从而成立了一个“同志会”。而从1940年初郑振铎收到的重庆当局最早的回电看,当时联名发去电报的是“张何夏郑六先生”。张是张元济(商务印书馆元老)、张咏霓(光华大学校长)、张凤举(北京大学教授),何是何炳松(暨南大学校长),夏应是夏丏尊(开明书店元老)。通过1939年日记,我们可以获知此事的更多细节。

6月17日记:“偕李赴张凤举宅闲谈……虽初识,而谈甚洽。”张凤举这时住上海,因为张也精通古籍版本,共同的志趣让他们从此经常相聚。11月13日记:“四时半,赴中国书店。与祖同谈得很久。张伯岸来,谈了一会。说及保留文献事,殊感必要,且亟须进行。拟明后日即约凤举等一谈。”由此可知,触动郑振铎发起组织抢救古籍之事的,还有祖同和张伯岸。这是我们以前不曾掌握的细节。祖同姓金,十余岁时就与章太炎谈论古文字,人称“渊博如老儒”。后又从郭沫若学习甲骨学。郭从日本秘密回国参加抗战时,就得到过他的帮助。张伯岸,知其人者较少,马叙伦在当时写的一则《石屋余渖》笔记中说:“张伯岸……宁波人,以贾起家,创实学通艺馆于上海,而嗜藏书……今其上海所藏书,亦数万卷。伯岸年七十矣,藏书无目录而随手可以检得,老而忆力犹强,可羡也。”

11月14日,郑振铎记:“发函请菊生等明午来便饭。”(菊生即张元济)次日又记:“午时宴请菊生、柏丞先生及秉坚、凤举,商购书事。”(柏丞即何炳松)可以确认,这是郑振铎召集的有关抢救古籍的第一次重要会议。这里出现了一位人皆不知的“秉坚”。据我考证,此人姓郁,是电机工程专家。那么郑振铎为什么特请他也来参加这样的重要会议呢?原来,郁秉坚是郑振铎十多年前在英国认识的老朋友,时任上海电话局局长兼总工程师。郁是当时交通部上海留守人员,手里有秘密电台。这让我有理由推测:郑振铎最初是通过他向重庆当局发密电的。

此后,郑振铎便开始大量细致的工作。如11月30日记:晚“六时,金颂清来。后,张凤举、陈济川等陆续来。今天宴请北平诸贾,希望他们能多留下些国家文化遗物。与济川谈甚久……”这里提及的金颂清,是金祖同的父亲,是文献学专家也是旧书商人。郑振铎当时常去的中国书店就是他创办的。陈济川则是北平来薰阁书店老板。这天郑振铎主要邀请了陈等北方书贾,目的是做他们的思想工作,为接下来的图书抢救工作做准备。

1939年日记中篇幅最大的部分是关于搜购古籍活动,以及对这些文化遗产进行研究、评价、整理和出版等工作的记事。这方面记下了很多值得我们仔细研究的内容,例如郑振铎认真校勘《太平乐府》的经过,计划编著《中国版画史》的经过,良友图书印刷公司赵家璧与郑振铎签约出版《中国版画史》的经过,还有因生活困难忍痛将历年所藏之善本戏曲一部分让归北平图书馆的经过,以及他获得《程氏墨苑》等极其珍贵的图书的经过等。值得一提的还有,在日记中郑振铎对文献书目类图书提出了自己的新的分类法:“在家整理书目……将书目分为十二类,(一)总类,收丛刊及书目之书目,(二)著录,收史志、方志,(三)收藏,分公私藏,(四)知见,(五)题跋,(六)专目,(七)丛目,(八)刊著,(九)考订,(十)引用,(十一)禁燬,(十二)征访。诸家书目类别,均散乱不堪,兹目如成,当可廓清而条理之也。”他还对古籍题跋文的写法也谈了体会,认为自己写的“此种文字,间有见道语;随笔挥成,类多自然之趣。虽不能达到荛圃境地,然究非‘学究’之作也。”凡此种种,可以继续研究的内容还很多。

最后,我谨肃读郑振铎先生在1939年《劫中得书记》序中的一段在抗战之际力求保存文献的话语,作为本次讲座的结束:

“大劫之后,文献凌替,我辈苟不留意访求,将必有越俎代谋者。史在他邦,文归海外,奇耻大辱,百世莫涤……每一念及,寸心如焚。祸等秦火,惨过沦散。安得好事且有力者出而挽救劫运于万一乎?昔黄梨洲保护藏书于兵火之中,道穷而书则富。叶林宗遇乱,藏书尽失,后居虞山,益购书,倍多于前。今时非彼时,而将来建国之业必倍需文献之供应。故余不自量,遇书必救,大类愚公移山,且将举鼎绝膑。而夏秋之际,处境日艰。同于屈子孤吟,众醉独醒;且类曾参杀人,三人成虎。忧谗畏讥,不可终日。心烦意乱,孤愤莫诉……夫保存国家征献,民族文化,其苦辛固未足埒攻坚陷阵、舍生卫国之男儿,然以余之孤军与诸贾竞,得此千百种书,诚亦艰苦备尝矣……虽所耗时力,不可以数字计,然实为民族效微劳,则亦无悔!”

用户登录

还没有账号?

立即注册