【论坛】毛泽东调查研究思想在四川的实践与现实启示‖许敏

毛泽东调查研究思想在四川的实践与现实启示

许 敏

毛泽东调查研究思想是毛泽东思想的重要组成部分,是其在新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期经过大量调查研究形成的,为我们党正确认识中国社会发展规律、作出科学决策、提高执政能力和水平提供了重要的理论基础和实践基础。进入新时代,以习近平同志为核心的党中央继承和发扬了毛泽东调查研究思想,习近平总书记在多个场合强调调查研究的重要性,指出“调查研究是我们党的传家宝,是做好各项工作的基本功”。历经百年历史和实践,调查研究始终作为我们党的优良传统和作风,在各个时期发挥着重要作用。

一、毛泽东调查研究思想的形成过程、主要内容和科学方法

(一)毛泽东调查研究思想的形成基础和主要过程

毛泽东调查研究思想的形成,主要受到三个方面的影响。一是从历史维度看,受中国传统文化调查求实、知行合一的启蒙,使毛泽东青年时期就形成了勤学好问、务实求真的良好品格。1920年3月14日,毛泽东在给周士钊的信件中指出,“吾人如果要在现今的世界稍为尽一点力,当然脱不开‘中国’这个地盘。关于这地盘内的情形,似不可不加以实地的调查,及研究”,此时对调查研究产生了初步认识。二是从理论维度看,源于马克思主义经典作家关于调查研究的实践和论述。马克思曾指出,“一个不了解社会现状的人,更不会了解力求推翻这个社会的运动和这个革命运动在文献上的表现”,在马克思主义和俄国革命的影响下,毛泽东建立起对马克思主义的信仰,并掌握了马克思主义经典作家通过调查研究正确认识社会的方法。三是从实践维度看,毛泽东很早就产生“救湖南”“救中国”的想法,尤其是领导工人运动和农民运动后,面对复杂的社会情况和阶级情况,更加深刻认识到“中国革命斗争的胜利要靠中国同志了解中国情况”。

毛泽东调查研究思想的形成过程,总体概括为三个阶段。第一阶段——萌芽期,主要是毛泽东在湖南读书求学阶段。通过游学和实地考察,毛泽东接触到城乡社会各阶层的状况,虽然没有形成完善的调查研究思想和较为成熟的调研报告,但据此了解到中国社会的一些问题。第二阶段——形成期,主要是大革命前后和土地革命时期。这一时期,毛泽东从学生真正走向社会,出于对革命和社会现实了解的需求,每到一处就挤出时间开展调研,先后形成《湖南农民运动考察报告》《寻乌调查》《调查工作》等十几篇调研佳作。期间,毛泽东在古田会议上作了《关于纠正党内的错误思想》,指出“注意社会经济的调查和研究”,首次提出“调查研究”一词;后在《调查工作》(后被改为《反对本本主义》)中提出“没有调查,没有发言权”的著名论断,标志着毛泽东调查研究思想的正式形成。第三阶段——成熟期,主要是抗日战争至社会主义革命和建设时期。1937年7月至8月,毛泽东写下《实践论》和《矛盾论》,将调查研究置于哲学高度;1941年,毛泽东将其在土地革命时期有关农村调查的报告编印为《农村调查》一书;1956年,毛泽东历时一个半月听取34个部门的工作汇报后,形成对我国社会主义建设具有指导意义的《论十大关系》;1961年1月13日,毛泽东在中央工作会议上号召要将今年变成“调查年”,通过调查形成“农业六十条”“工业七十条”等政策。这一时期的调查研究及成果转化,标志着毛泽东调查研究思想趋于成熟和完善。

(二)毛泽东调查研究思想的主要内容

指明调查研究的目的——“调查就是解决问题”。毛泽东强调,“调查就像‘十月怀胎’,解决问题就像‘一朝分娩’。调查就是解决问题”“一切结论产生于调查情况的末尾,而不是在它的先头”,这些论述充分体现了毛泽东通过调查寻找解决问题办法的重要认识。

强调调查研究的重要性——“没有调查,就没有发言权”。毛泽东认为调查是了解实际的前提和基础,是纠正主观主义和官僚主义的基本方法,“我们需要时时了解社会情况,时时进行实际调查”“要了解情况,唯一的方法是向社会作调查”。毛泽东指出“不做调查没有发言权”“不做正确的调查同样没有发言权”。同时毛泽东指出,在贯彻落实上级指示时,不能完全照搬“本本”,而纠正“本本主义”的唯一方法,就是“向实际情况作调查”。

探究调查研究的广度深度——“要大兴调查研究之风”。在党的历史上,毛泽东几次呼吁开展调查研究。1941年,毛泽东代表党中央起草《关于调查研究的决定》《关于实施调查研究的决定》,并在中央设立调查研究局,这也是中国共产党历史上第一个调查研究机关。“大跃进”期间“浮夸风”盛行,为此毛泽东再次强调要开展调查研究,“要是不做调查研究工作,只凭想象和估计办事,我们的工作就没有基础”,同时呼吁“一万年还是要进行调查研究工 作”。

(三)毛泽东调查研究思想的科学方法

1961年1月13日,毛泽东在中央工作会议上提出了“情况明、决心大、方法对”的具体要求,在长期调查研究中也形成了许多“方法对”的举措,尤其是总结得出“领导干部要亲自做调查”“要有眼睛向下的决心和甘当小学生的精神”“开调查会”“既要‘走马观花’,更要‘下马观花’”“做典型调查”“综合分析”等方式方法,有效提升了调查的实效。比如,毛泽东强调领导干部尤其是“一把手”要亲自开展调查研究,“只要省、地、县、社四级党委的第一书记都做调查研究,事情就好办了”,点明了“关键少数”在调研中的重要作用;再如,毛泽东将调查研究比作“解剖麻雀”,“不需要分析每个麻雀”,做好“先进的”“中间的”“落后的”调查,“即可知一般的情形了”,体现了其对调查研究的科学把握和系统总结,这些科学方法我们今天仍然适用。

二、毛泽东调查研究思想在四川的实践

在革命、建设、改革发展各个时期,四川坚持毛泽东调查研究思想并与实际相结合,将调查研究作为制定政策、推动发展、转变作风的重要手段,推动了毛泽东调查研究思想在四川的落地深化。

(一)毛泽东在四川的调查研究活动

毛泽东一生中共计三次来到四川,在巴山蜀水留下了难忘的身影和足迹,也为我们留下了宝贵的调研财富。

遵义会议后,毛泽东率领中央红军一渡赤水首入川南,中央红军在四川行军时长8个月、里程1万里,途径6个市(州)28个(县、市)。期间,毛泽东为制定正确的军事战略决策开展了大量的调查工作。重庆谈判期间,毛泽东与周恩来、王若飞应邀来到重庆,开始了为期40多天与蒋介石的谈判。期间会见了民盟和科教界、工商界等各界人士,但出于安全考虑,未能深入群众开展调查研究,毛泽东对此表示了遗憾,“希望能随处走走,看看,谈谈,能走进那些低矮阴暗的人家户,同主人聊聊家常,却苦于不可能”。成都会议期间,毛泽东为进一步了解四川历史及发展,借阅了大量图书资料,并深入农村、工厂开展调查,在郫县红光农业社、都江堰、隆昌气矿等地,都留下匆忙的身影,显现出毛泽东对四川工业、制造业、农业的热切关注和对四川人民的关心关怀。

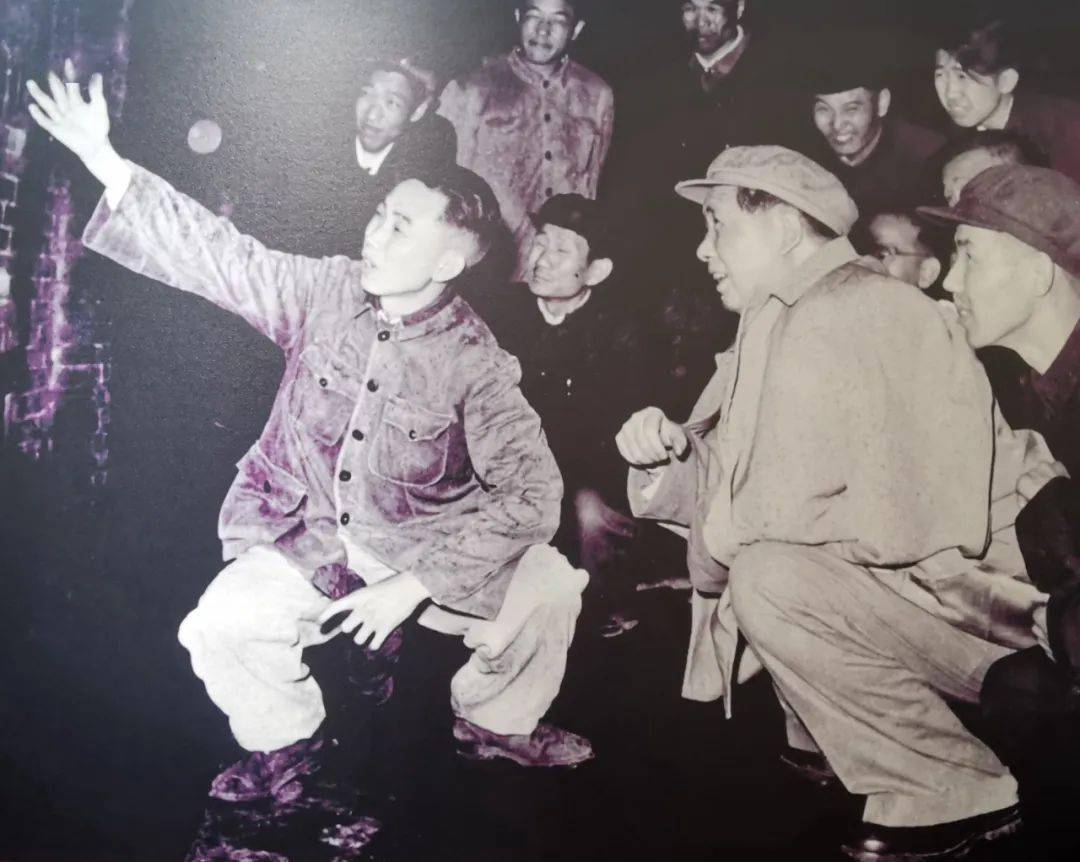

1958年3月16日傍晚,成都会议期间,毛泽东主席视察成都近郊郫县合兴乡红光高级农业合作社,与社员温大娘拉家常(图片来源:羊城晚报)

1958年3月27日,毛泽东主席视察四川隆昌气矿炭黑厂(蓬州闲士摄于毛泽东主席视察隆昌气矿纪念馆)

(二)毛泽东调查研究思想对四川革命和建设的影响

新民主主义革命时期,四川调查研究多以争取民族独立和人民解放服务为目的。例如,川陕苏区党和政府在实施中央苏区土地政策基础上,对根据地进行了详尽的调查研究,先后出台《川陕省苏维埃政府关于土地改革布告》等政策。抗日战争时期,以周恩来为首的中共中央南方局非常重视调查研究工作和情报工作,探索出以“据点”开展调查研究和联系群众的方式,为抗日积聚了有力力量。

社会主义革命和建设时期,四川调查研究多以推进新民主主义向社会主义转变为目的。例如,1961年为落实中央“调查研究年”“实事求是年”的要求,四川各级党委迅速开展农村调查,并总结出南充潆溪公社三包一奖、南充火花公社供给工资三七开两个解决平均主义的典型,获得党中央肯定。三线建设时期,毛泽东多次表示对攀枝花钢铁基地建设的关心,“攀枝花搞不起来,我睡不着觉”,为确定最终选址,派出国家计委副主任程子华带队的100多名专家组成联合调查组,通过实地考察最终确定了在弄弄坪建攀钢厂的方案。

改革开放和社会主义现代化建设时期,四川调查研究多以解放和发展社会生产力为目的,推动全省经济调整工作和各类改革先行先试。例如,省委恢复和发展农业,经过广泛深入的调查研究,认真听取广大干部和社员意见,于1978年2月颁布了《关于目前农村经济政策几个主要问题的规定》(即“十二条”)。

进入新时代,四川各项调查研究以建设社会主义现代化强省为目的,调研频率更高、层次更深、覆盖更广,尤其是探索了以调查研究助推党内集中教育的方式。自2013年始,先后开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“大学习、大讨论、大调研”活动、“不忘初心、牢记使命”主题教育、学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,历次党内集中教育都将调查研究作为其中重要一环,并形成丰富的调研成果,仅2019年全省“不忘初心、牢记使命”主题教育期间,就完成调研课题1.8万余个。

(三)毛泽东调查研究思想在四川的制度成果

在调查研究的不断深入下,四川各级党委从实际出发,不断总结新的经验,加强顶层设计,推动建章立制,在实践中形成了一批调查研究的制度性成果。

出台了系列政策。为推动调查研究制度化,四川省委明确要求“把调查研究贯穿于决策和执行全过程”,并强调没有经过充分调查研究形成的决策方案,原则上不得列入各级党委常委会、政府常务会议题,并出台《关于加强调查研究工作的意见》《关于在全省大兴调查研究的实施方案》系列文件,有效提升了调查研究的规范性和科学性。

规范了各项要求。一方面,明确了调查研究的科学流程,调研前要广泛听取意见、明确调研课题、制定调研方案,调研后要建立成果转化运用清单,进行跟踪问效和调研回访。另一方面,提出了调查研究的具体要求,继承发扬老一辈革命家调研的优良作风,注意调研纪律,严格执行中央八项规定精神和省委、省政府十项规定及其实施细则,采取“四不两直”方式,力戒形式主义和官僚主义,防止走过场、不深入。

创新了制度机制。建立“领导干部带头调研”“定点调研”“分析研判”“成果转化”等制度,提升了调查研究的科学性、实效性。例如,在省级领导联系基层制度中,明确省领导对口调研的市(州)和重点领域,并要求“每年到基层调研不少于60天”;调研综合协调制度要求充分发挥各方面调查研究的积极作用,支持各级人大、政协和各类团体智库开展调研,充分发挥决策参考作用,形成调研合力。

三、毛泽东调查研究思想的现实启示

在全面推进社会主义现代化建设的今天,世情、国情、党情都发生了巨大的变化,新形势新问题新挑战不断出现。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点,仍要勇于面对新长征路上的“娄山关”“腊子口”,“没有调研,就没有发言权”仍具有现实意义,“一万年还是要进行调查研究工作”的时代号召在今天仍然闪耀着马克思主义的光辉,进一步通过调查研究推进中国式现代化建设仍具有重要意义。

(一)始终把坚持群众路线作为调查研究的根本方法

“群众路线是党的生命线和根本工作路线”,这是中国共产党人在百年发展和执政过程中得出的最大规律,也是历史和实践的最强证明。毛泽东多次指出,“群众是真正的英雄”“向群众做调查研究”,明确要求“各级党委,不许不做调查研究工作,绝对禁止党委少数人不作调查,不同群众商量,关在房子里,作出害死人的主观主义的所谓政策”,阐明了在调研过程中坚持群众路线的重要性和必要性。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视调查研究,指出“要大兴调查研究之风,深入了解群众需求”“开展调查研究就是走群众路线”,特别强调“各级领导干部扑下身子、沉到一线,深入农村、社区、企业、医院、学校、‘两新’组织等基层单位”,并且“不仅要‘身入’,更要‘心入’、‘情入’”。

总体来看,调查研究的过程就是了解民意的过程,就是保持党同人民群众血肉联系的过程。调查研究的目标之一就是掌握民情,这既是坚持人民立场的重要体现,也是坚持人民立场的客观需要。调查研究只有扑下身子、沉到一线,多与群众“走一走”“坐一坐”“聊一聊”,保持“当好人民群众小学生”的心态,才能真正将群众的事摸清摸透,才能将各项工作做实做好。

(二)始终把坚持实事求是作为调查研究的基本原则

“实事求是,是马克思主义的根本观点,是中国共产党人认识世界、改造世界的根本要求,是我们党的基本思想方法、工作方法、领导方法。”作为毛泽东思想活的灵魂之一,实事求是也是调查研究的根本要求。习近平总书记强调“只有实事求是的态度才能重视深入实际、了解实际”“关键把调查研究做实做深,避免浮于表面、流于形式”,并且强烈批评了“‘无实事求是之意,有哗众取宠之心’是不行的!”。正是在走遍14个集中连片特困地区的基础上,习近平总书记才最终提出了精准扶贫的策略。

客观真实是调查研究的生命,必须坚持一切从实际出发,努力克服形式主义和官僚主义,反对弄虚作假,在调查中从严从实,“不唯书、不唯上、只为实”,不搞作秀式调研、盆景式调研、蜻蜓点水式调研,防止为调研而调研。

(三)始终把解决客观现实问题作为调查研究的第一要务

调查研究是一项目的性强、指向性明、实践性高的工作。毛泽东在各种调查研究中,都阐明调查研究就是为了“解决问题”。毛泽东的调查研究都是围绕中国社会发展的主要矛盾展开,是为了解决中国革命和建设道路“是什么”“怎么走”等问题,即中国人民怎么样“站起来”的问题。进入新时代,随着我们社会主要矛盾的变化,面临问题的复杂程度、解决问题的艰巨程度显著增加,习近平总书记指出,“没有调查,就没有发言权,更没有决策权”,“我们要增强问题意识,聚焦实践遇到的新问题、改革发展稳定存在的深层次问题、人民群众急难愁盼问题、国际变局中的重大问题、党的建设面临的突出问题,不断提出真正解决问题的新理念新思路新办法”,这些都是我们要在调查研究中需要重点解决的问题。我们当前的调查研究工作,总体就要围绕“高质量发展”,解决中国人民怎么样“强起来”的问题,从而通过调查研究,回答中国式现代化道路“是什么”“怎么走”。

当前正面临百年未有之大变局,风险挑战加剧,这迫切需要我们通过调查研究来解决实践发展过程中的新问题、新挑战,坚持问题导向,把解决客观现实问题作为调查研究的出发点和落脚点,提高调查研究能力,真正把情况摸清、问题找准、对策提实,从而推动各项工作高质量发展。

来源:《四川党史》2023年第4期

作者:许 敏(中共四川省委党史研究室)

配图:方志四川