【作家谈创作】家国情怀——《成都残梦》创作感想及其他‖田闻一

家国情怀

《成都残梦》创作感想及其他

田闻一

中华人民共和国成立75周年在即,有杂志向我约稿,说我是以近百年来巴蜀大地上的重大事件、重要人物为主要写作对象且硕果丰硕的作家,约我主要以反映国共决战的《成都残梦》谈谈创作感想。恭敬不如从命。

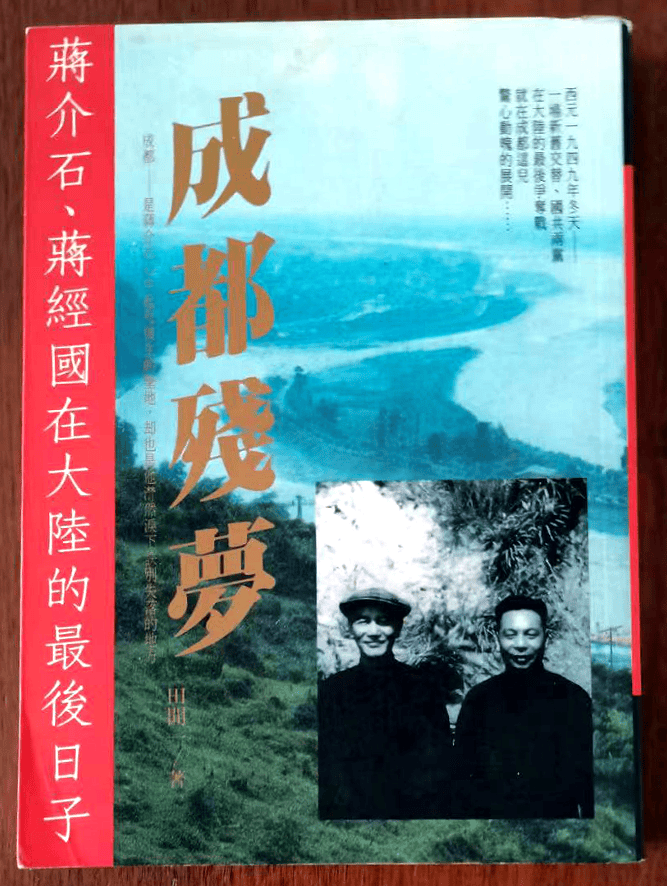

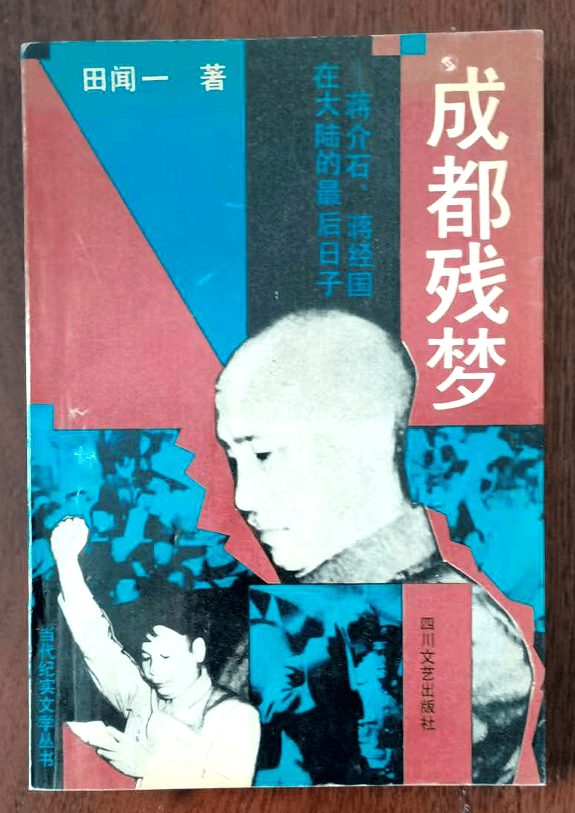

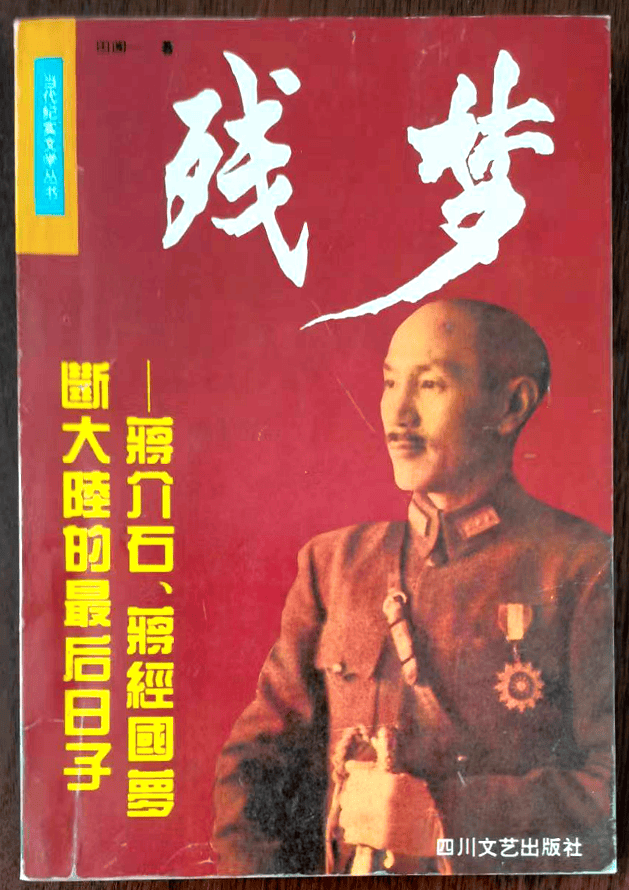

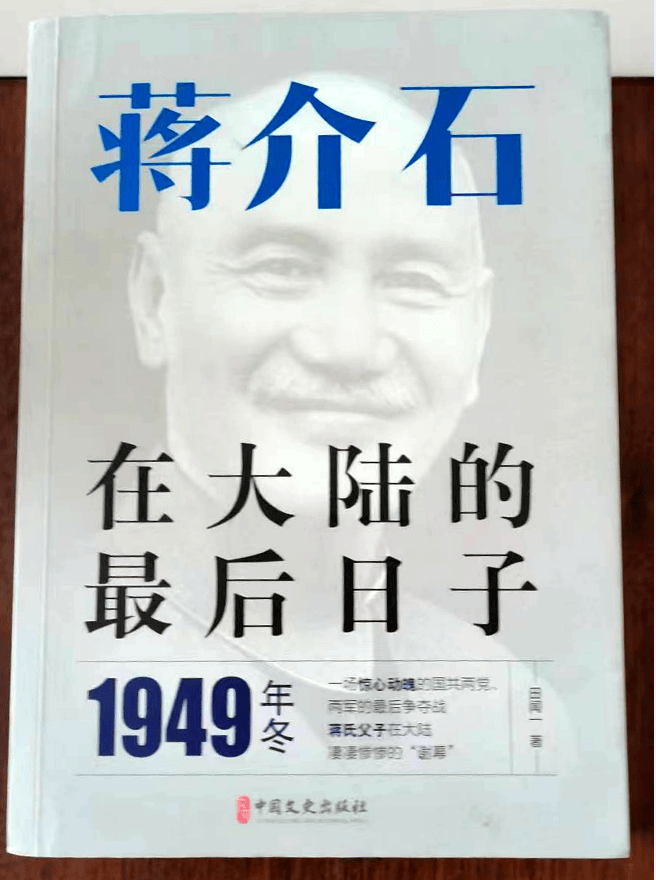

《成都残梦》一书最先由四川文艺出版社1992年4月出版,之后,有好几个版本。该书责编、颇有眼力的北大毕业的熊宏谓:“这本书是你的成名作”。诚以为然。

此书轰动一时,被若干家报刊节载或全载,是著名的台湾汉湘文化公司引进出版的三本繁体字书之一,另外两本分别是唐浩明的《曾国藩》、贾平凹的《废都》。

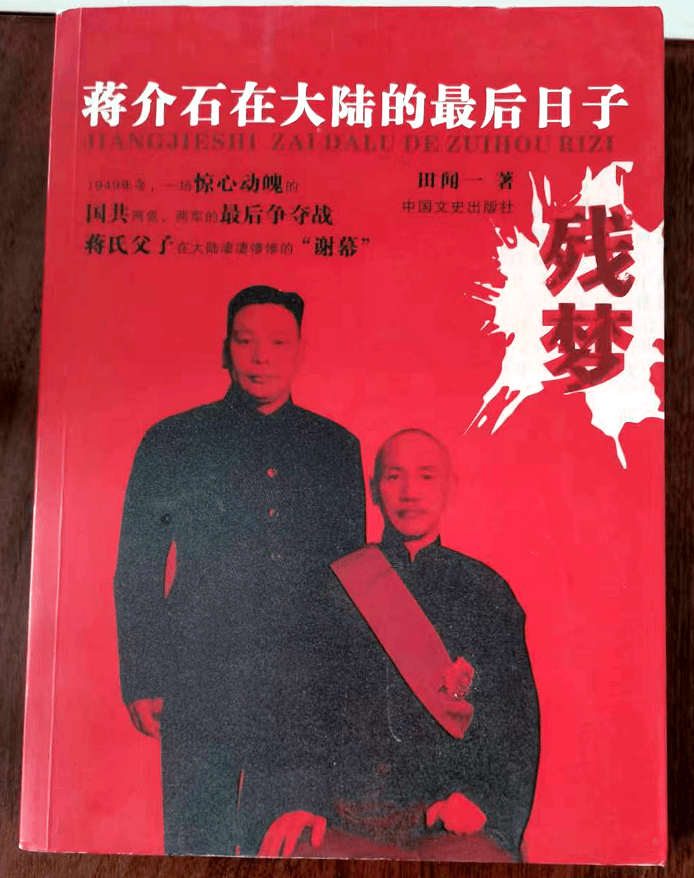

《成都残梦》至今热度不减,仅以颇有名气的“喜玛拉雅”为例,喜马拉雅年前播送中国文史出版社改名为《蒋介石在大陆的最后日子》(以下称《最后日子》),在浩瀚的音频节目中异军突起,好评如潮,长期名列前茅,广大听众金真金白银地点击量达400余万次,好评达5000余条。

不妨借用以皇皇三卷本《月落乌啼霜满天》《山在虚无缥缈间》《枫叶荻花秋瑟瑟》150余万字构成其史诗巨著《战争和人》,获第四届茅盾文学奖的著名作家王火在《四川日报》发表、后来收入他的文集中的对本书评价――

闻一同志:

酷暑天,感谢惠赠大作《成都残梦》为我消夏。这部长篇纪实小说可读性强,内容吸引人,有悬念,读来津津有味。读完全书20多万字,颇像看了一部电视连续剧。

我在街上书店、报亭及书摊上看到《成都残梦》畅销。目前,正宗文艺书印数都少,《成都残梦》由四川文艺出版社出版,印数34000册(这是第一版的印数),真不容易。您的艺术品味是高的,却大众化,我很赞赏。我们很需要有畅销书作家,您颇有成功的条件……

问渠哪得清如许,为有源头活水来。

一家三代的集体述说

《成都残梦》是一本长篇纪实小说。我按大事不虚、小事不拘的原则一路写来。书中,不乏我家族中人,有的是真名真姓,有的是化名。

比如,《最后日子》开篇的第一章《奉命进京述职,邓锡侯忐忑不安》里,陪当时四川省政府主席邓锡侯去首都南京“述职”的秘书陈懋鲲,就是我的亲舅舅,用了真名真姓。他写有一篇《我陪邓锡侯到南京解职经过》,应该是研究那个时期的必读物。此文收在由成都艺术馆主编、四川人民出版社出版的《成都掌故第一期》里。

3月24日,随着黑绒似的夜幕落潮似地退去,凤凰山机场沐浴在清亮的晨光中……这是成都人最爱出外踏青的地方。在晨光的照耀下,它像一只展翅欲飞的凤凰,每根翎毛都闪闪发光。

川陕公路像一条飘带,从机场边上绕过,飘向茫茫远方。机场本身显得很随意,如果不是四周围有铁丝网和等距离分布的高高塔楼;如果不是塔楼上架有机枪和守卫机场大门的全副武装的卫兵,很不容易看出这是一座极重要的军事机场。

回到住地(南京),他(邓锡侯))当即叫来万克仁(邓锡侯的心腹)和陈秘书……他将辞呈的意思口授给了陈秘书。陈秘书是四川大学国文系毕业的高材生,其父陈月舫是个著名文人、书法家……

有其父,必有其子,陈秘书提笔在手,文思敏捷,文不加点,一鼓作气就将邓锡侯要的辞呈写出来了。邓锡侯接过手中,轻声念了起来:‘窃侯待罪两川(意为巴蜀),奉职无状’;文中简述了四川在抗战八年中的巨大贡献,而四川在八年抗战中的贡献,然后笔锋一转:“而今川省民力久已耗竭,侯智虑短浅,于今无补艰虞,于国于川,均深愧疚,请准辞去四川省政府职务,另择能员接替,以谢川民”云云。全文不过二百来字,写得非常简洁且有含蕴,在表现了邓锡侯襟怀磊落,谦虚自责的同时,一腔忧怨,蕴含在字里行间。万克仁看有“待罪两川”一句,坚决反对。万克仁是军人,性情耿直,没有看出其中的机巧,陈秘书这是正话反说,暗含讥讽,万克仁要求撰去这句。邓锡侯笑着摇了摇头说:“这四个字用得好,用得恰当,完全表示了我要想说的话,不能撰!”万副参谋长听邓锡侯这样一说,也慢慢醒过味来了。

记事以来,春游锦江的活动虽不及史书上记载的那样盛大,但仍很红火。有首竹枝词专门描写此间盛况:“濯锦江边放彩船,半篙流水渡婵娟,妈娘悄问姑娘道,好个今年四月天。”

董重(从延安回来的中共成都地下党军事负责人)一路感慨着来在南门大桥边的饮涛茶楼。

董重个子高,老远就看见钱毓军(实际上是我大伯)坐在靠栏杆的一个不引人注意的旮旯头,独居一席正向他招手。

“劳驾、劳驾!”董重拨开人群,走了过去。钱毓军一边将竹椅替他摆正,一边喊“泡茶”。

“来了!”正穿梭往来的堂倌这就挑声夭矢高应一声,右手执一把硕大的铜质茶壶,左手耍杂技一般托着泡盖碗茶的三件头,风一般来到眼前……

毓军将一张刚买的当日的《新民报》轻轻拍在董重面前,头往前凑,压低声音说:“你看龟儿老蒋横征暴敛,王灵官又给他扎劲,我们四川人造孽啊!”

“嘘!”董重竖起一根指头,放在嘴边,再指了指壁头上贴着的“莫谈国事”告示。这就从毓军手中接过报纸细看。映入眼帘的是一则四川旱情报道,“……今全省遭灾县份占全省县份的百分之六七十。水旱灾袭击108县,2000万人面临饥馑……”

董重问钱毓军家乡新津情况,新津是成都平原最富庶的地区之一。

毓军把头摇得拨浪鼓似的……乞丐成群,每天都有不少农民破衣烂衫,携妻带子,到县政府请愿,要求减免税收。还有不少人前去城隍庙前烧香,他们手持香帛,跪在神像前祷告……其声也怆,其状也惨。

董重给钱毓军交代了任务。

“好呀!”钱敏军两眼放光,“新津机场现在是老蒋的命根子,来这么一下,特别是这个突袭打好了,等于是在老蒋的心窝子上捅了一刀。”

书中的钱毓军,实际上是我的大伯田香圃。我爷爷田宝书也是日本名牌大学明治大学的官费留学生,他和曾做过四川省省长兼川军总司令刘成勋曾经同过学。出生于大邑县新场的刘成勋,就像带头羊一样,带出了另外两个军长――刘文辉、刘湘叔侄,致使大邑县出了三军(长)九师(长)18旅(长),一时将星如云,成了将星之乡。

留日归来的爷爷,做过一段时间泸县公安局局长,之后不断递升之际却突然烦了,挂冠而去,回到新津离县城只有八里吴店子乡下当起寓公。其间很大一个原因是意气用事,他气不过“刘水漩”刘成勋。“水漩”本是四川乡间一句土话,意指男人发际间那个“漩”,而爷爷口中的“水漩”意为刘成勋为人“水”,做事不踏实,总而言之,他瞧不起刘成勋,而“刘水漩”却瞧得上他,派人去新津用八抬大轿请他出山,爷爷却跑到一边藏起来。等接他的人悻悻而去时,他又从藏身的竹林里探出头来,恋恋不舍地看着人家离去,就有这么矛盾。为排遣心中的痛苦,爷爷三天两头去赶场(普通话赶集),赶场必进小酒馆,不醉不归。如此长时间的酗酒,严重伤害了他的身体。1945年8月15日,日本投降,抗战胜利,当家人将这喜讯告诉爷爷时,生病卧床多日、生命垂危的爷爷闻之大喜,让人拿酒来……当天晚上溘然而世,刚好60岁。还未出生的我,之后常常从我极善于辞令的母亲听来,完全想象出爷爷的样子。

爷爷四儿三女共七个子女,父亲行六。

爷爷的三个儿子中,香圃是老大。

爷爷结婚很早,父亲和幺爸是爷爷从日本留学回来生的,因此他们同他们的大哥,我的大伯的年龄相差很大。

爷爷去留学日本后,大伯田香圃(当时家中就他一个独子)感到非常孤寂。很快,年少的大伯从带他的男佣身上发现了有趣,男佣能把一句很完整的话,说得结结巴巴的。大伯掏出身上的钱,跟男佣学成了一个结巴。他万万没有想到,他这个结巴的毛病,影响了他的一生。

大伯是新津县第一个考取北京大学的,读北大期间,秘密加入了中国共产党。毕业后,他哪里都不去,直接回了新津老家。外人不解,怎么一个堂堂的北大毕业生,不留在大城市,不在外面当官发财,而是回到新津乡下老家?“把书读到牛肚子里去了?”而爷爷觉得这是应该的,他很瞧不起自己的大儿子,话都说不清的结巴,不回到乡下还能干什么,还能去哪里。

爷爷小瞧了他这个“大傻子”,爷爷到死都没有弄清他这个大儿子回来是干什么的。

大伯是党组织派回来的。因为爷爷在当地有崇高的威望,大伯当上了管几个乡的联保主任;大伯把家里面搞成了一个最好的联络点,仅人才就输送了好些去延安。我曾与当初大邑县游击纵队负责人之一,时为政协四川省第五届委员会秘书长的廖家岷(享受副省长级待遇)谈到过大伯,廖家岷说他就曾受到大伯的资助和掩护。

大伯是新中国成立前夕才暴露的。新中国诞生在即,组织上要他去五眠山动员巨匪“金刚钻”率部起义。大伯书生一个,说话又结巴,结果匪运没有搞成,毛了的“金刚钻”将他拿个正着,送国民党新津县党部。

在那个风声鹤唳、对共产党“宁可错杀一千,不可漏掉一个”的环境下,或许因为爷爷的关系,大伯只是在报上发表了一纸“脱党”声明了事。新中国成立后,当地政府对他功过相抵,书生一个的大伯和他的家人生活陷于困境。最后,是他的三弟,我的父亲,毕业于华西协合大学中文系的田文凯提携。笔者父亲在被华北招聘团招聘的同时,带大伯一家一起去了山西。父亲当大学老师,而大伯尽管学历很高,却是“茶壶里的汤圆——有货倒不出”,在运城一所中学当老师。因为结舌子,大伯不能胜任教师工作,降为一个打钟的工友,偏他又嗜书如命,随时将钟打错,将上下课的钟打来反起。两年后,大伯被遣返,从山西运城回到成都,居住窄巷子。

我见过大伯,那时,我还是一个少年。大伯貌似周恩来总理,可是,他哪有周总理那样的才情,而且连话都说不清。

我曾问过大伯,共产主义究竟是什么,未来的共产主义社会是什么样子?大伯不无忧戚地告诉我,他对共产主义的认识是从书本上得来的;未来共产主义的理想生活是“楼上楼下,电灯电话”。

精神上陷入极端矛盾痛苦的大伯,是20世纪60年代初去世的,与他的父亲、我的爷爷一样,刚好一个甲子。

在书中,我写到有大伯参加的游击队突袭新津机场:

当暮霭四合,机场远方的牧马山渐渐隐去时,距新津县城五六里地,耸立在南河边上黑森森老君山纯阳观里,三清殿上灯火通明。

周明耀看着外貌酷似周恩来的他,不无关切地劝道:“你就留守在老君山上,等我们的好消息!”

“我就不信百无一用是书生!”钱毓军不依:“我是本地人,对机场周围的地理地势比你们熟悉。这个机场我闭着眼睛都可以摸进摸出,不让我去我不放心。”

突然,在右前方一个不高的山丘后面,砰!砰!响起两声清脆的枪声。顷刻间,两盏贼晃晃的探照灯被打瞎了。机场上顿时一片黑暗。

因为摸不清虚实,敌人中计了。他们互相间进行了激烈的枪战。嗤嗤的子弹在夜空中交织,划出道道密集的、红红绿绿的弹道。

敌机一架架被击中、起火、燃烧、爆炸。巨大的声响中,火光映红了漆黑的天幕。

被打懵的敌人才清醒过来,出动了坦克,向游击队方向压了过来,并开始组队冲锋。可是,敌人又被他们拉起的铁丝网阻拦了,当敌人的坦克车、装甲车好容易辗断铁丝网,跟在坦克、装甲车后的胡宗南军队气势汹汹冲到河边时,哪里还有偷袭者的影子……

书中,有更多的人物有我家族中人的影子;他们当时在国共两个营垒中,虽角色不同,但最后都殊途同归――这是我多部书中唯一有我家人参加;这不是故意,而是历史的真实。

耳濡目染

写这本书可以说是我的命定,是很早就埋伏在我幼小心灵里的种子及之后的发芽、开花、结果。其间,潜移默化中影响、催生最大的应该是外公陈月舫。

外公去世多年,但迄今在任何搜索网上仍可以查到他这样的零星信息:陈月舫,四川蓬安县人,早年留学日本,早稻田大学毕业;先后做过新都、内江县知事,四川自流井(现自贡市)盐运使署,是新中国成立后四川省文史馆第一批馆员,云云。

外公是“湖广填四川”中福建移民的后裔,是科举制寿终告寝时的最后一批秀才,以后转为新学;他在顺庆(南充)联中读书时,同班同学就有后来成为军政要人的广安杨森、西充王缵绪;外公与王同是清末最后一批秀才,关系尤好;王主持川政时,他应聘先是做四川省政府秘书长,之后是长时间的省政府顾问。成都有名的春熙路,就是外取的名。他是民国时期著名的书法家、诗人、作家(他的书法上了四川美术出版的《民国著名书法家集》)。

外公学成归来做四川自流井(现自贡市)盐运使署时,在蓬安老家,带着三女一子四个尚幼小的孩子,苦熬多年终于苦尽甘来的外婆,带着孩子们去自流井与外公团聚。其时是冬天,交通困难,“未晚先投宿,鸡鸣早看天”,要走几天,一路上滑杆、鸡公车都坐了。到了当时的自流井,身体虚弱的外婆得了重感冒,一病不起,高烧不退,应该就是肺炎。换成今天很好治,可请来的名中医,认为外婆瘦而发这样的烧是内虚,应该进补!如此用药,外婆的命运可想而知。外婆去世时,在四个孩子中行三的我母亲才12岁。外婆不放心,对泪眼婆娑守在身边的外公反复叮嘱:有言女子无才便是行德,但也不然;三女子聪明,是个读书的料。我死后,你一定要让她读书,一直读到大学毕业。看外公点头答应,外婆才长叹一口气,撒手人寰。

外婆去后,外公正是最好的年华,要钱有钱,要才有才,要貌有貌,为他提亲说谋的人踏破了门槛。可外公却一概拒绝,不是别的,是外公相信“后娘的心,门斗钉”,为了不让孩子们受后娘的气,他不惜牺牲自己。在那个是不是个男人,都可以三妻四妾的时代,外公这样的人,是一个例外,一个绝响,一个标高。

外公也因不满当时的社会,却又无能为力,急流勇退,挂冠而去。不过他没有退回蓬安老家,而是在成都少城小南街买一清幽小院,过他喜欢的文人生活,过了一生。

20世纪50年代中后期,我跟在新津一所极富川府韵味的农村中小学当校长的母亲陈懋琼身边读书期间,少小的我不时在《四川日报》上看到外公发表的古体诗词,这很不容易,增加了我对外公的崇敬。

寒暑假回成都,我哪也不去,就去外公家。外公稍高的个子,面目清癯、寸头;隆准凹目,带有福建人的明显特征。

“来来来,大毛!”外公见到我,总是叫着我的小名,招招手,亲热地说:“来得正好,来给外公研墨,等会儿给你买蒸蒸糕吃。”近午时,门外小南街上总会传来卖蒸蒸糕人敲竹筒的梆梆梆声,旋即是吆喝声:“快来买――蒸蒸糕――又白又嫩――甜又香”……这吆喝在有成都首善之居之誉的少城小南街平添了一种温柔富贵之乡的特殊气息和韵味。

外公已是著名书法家,然而每天上午都要练字,雷打不动。他的字那么值钱,可不卖,惜字如金,稍不满意,写了后立即销毁。他用墨很讲究,是香饵墨,形如一只粗大的蜡烛,通体漆黑,上有松鹤图案。砚台也特别,不是端砚,是产于现在攀枝花的苴却砚。这种砚量极少,少为人知,质地最好,夏天盛墨,十天半月不溲不干,可谓神奇。这种砚参加第一届巴拿马博览会时,那才叫不鸣则已,一鸣惊人。有的砚台有“猫眼”,即一种形同猫眼的暗绿色矿物质,晚上发光,夜明珠似的;“猫眼”越多的苴却砚越名贵。现在攀枝花产的数量不多的苴却砚,大多被日本人买去。

外公用的苴却砚硕大,上面镶嵌着16颗“猫眼”,可以想见其贵重。我开始研墨,在苴却砚中掺上点水,手握着香饵墨,一圈圈地研了起来,书房里很快弥散开来一阵令人愉悦的松香味。

外公用的纸是绵软韧性强的夹江宣纸。外公写悬笔字——手握毛笔,将肘悬起来写字,很考功夫。印象中至今有这样一幅画面,外公拈起一只中楷狼毫毛笔,饱蘸黑汁,略为思索,俯下身去,在铺开的夹江宣纸上,一鼓作气,龙飞凤舞地写了这样对联,对联是他现场拟就的:

清溪采藻明其洁,静夜焚香告以诚。

看得出外公的功夫很深,他的字带有隶书、柳体、颜体的痕迹,而在此基础上又有创新,形成了他的“我体”;整体沉雄有力,自成一家。

外公练完字,喜欢同我谈谈。他问我,你知不知道你们新津的张商英、张唐英兄弟?我摇头,他告诉我,张商英做过北宋的宰相,很是了得,他的兄长张唐英名气不亚于张商英,他们是新津观音寺人。又问我知不知我的祖上田锡?我又摇头。他笑道,数典忘祖!你连自己的来路都不知?他告诉我,田锡祖居陕西西安,唐末迁徙现乐山、二峨山下风景优美的洪雅槽渔滩。田锡进士出身,官当得很大,贡献颇多,特别是在文学上,是宋代文学的开拓者和奠基人之一,是北宋时期的政治家、文学家、辞赋家,有文集30卷传世,有诗文30卷入选《四库全书》。田锡去世后,范仲淹为他作墓志铭,司马光作神道碑,“苏轼序其奏议比之贾谊。为之操笔者皆天下伟人。”……外公就是这样,点点滴滴间,让我受益颇多。

外公还给我讲新津机场――讲抗战期间这座远东最大的军用机场的由来、重要性;讲1949年末期,蒋家王朝如山倒时,国民党以行政院长阎锡山等大员们在新津机场狼狈不堪地逃台湾的种种细节,恍若眼前……

外公笑道,你舅舅七个儿女,你的七个表哥表姐,都比你大,有的大很多。可他们都同我谈不起,反倒是你这个小外孙同我有缘……也许这就是气质,也许就是所谓物以类聚,人以群分吧!

舅舅的大儿子,我的大表哥读中学时,与他同班的同学,有后来先后做过四川省人民政府副省长、四川省政协副主席的韩邦彦,有做过四川省人民检察院检察长的龚读论……抗美援朝,大表哥投笔从戎,参加志愿军去了朝鲜。他从小受到非常优越的教育,有一口娴熟、流利的英语,因而成了志愿军总部的翻译,回国后,在国防部工作了一段时间。

舅舅是随“刘(文辉)邓(锡侯)潘(文华)起义”的有功人员,他的七个儿女相继考上了清华、北大、南开这样的名牌大学,舅舅在成都一个民主党派做宣传部部长。

外公“文革”前夕去世,去世是因受到惊骇。抗战期间,大画家齐白石不能在北京安生,受到酷爱字画的王缵绪邀请到了成都,外公与王是过从甚密的好朋友,自然地,外公与齐白石成了莫逆之交。正当盛年的齐白石兴之所至,画了一幅有99只虾的大画送给外公。齐白石以画虾出名,绰号“齐虾子”,可以想见外公手上这幅画的珍贵,肯定是国之珍品。“文革”“破四旧”抄家成风。舅舅害怕,几次要求外公把齐白石的画毁了以免惹事。外公非但不肯,反而把画藏在自己床下的垫褥下。有一天,舅舅趁外公到省文史馆开会,把他视若珍宝的虾画翻出来烧了……这就要了外公的命。

《成都残梦》这本书的成功,让我看清了自己的写作优势。之后,我大都以巴蜀大地上近百年间的重大题材、重要人物为写作题材,迄今写作了30余部、获奖多多。

源于历史,跳出历史,高于历史

有人说,我之所以在长篇历史小说的创作上取得一些成绩,是得天独厚:一是家庭影响;二是我长期在《四川政协报》工作,任副刊部主任,有尽可能多的相关史料可以占有。第一种说法有一定道理,第二种说法不对或至少是不全面。

写历史小说,当然应该尽可能多地占据史料史实。但是,这些仅仅是作为写作的一些支点、支撑;重要的、决定的是要有见识;而且见识一定要正确、高明。有没有这一点,是文野之分、高下之别。

这之中,就有一个从善良的角度看,是分不清史实史料与据这些史料创作的小说之间的关系而进行的“诬告”,事件相当典型。

我在主管《四川政协报》副刊时,有一个定期出的《史海》版,很受欢迎,转载很多。有个在部队相关杂志当编辑的同志,是个积极分子,常经我手在《史海》发表一些类似《成都残梦》中涉及的史料史实千字文。《成都残梦》即将出版时,他来送稿,我告诉了他这事,不意他当面向我表示祝贺,转身就去四川文艺出版社告我抄袭。

石破天惊!社里立即把这事告诉了在昆明搞图书征订的总编辑,总编辑也是雷厉风行,信以为真,取消了我这本书已征订到的非常可喜可惊的几万份的订数。同时,四川文艺出版社组织几个专家对我这本书进行论证,看是不是抄袭。结果大吃一惊,哪是哪呀?《成都残梦》纯属文学艺术创作,全书在注重故事情节的同时,着重多个人物的刻画,让多个人物栩栩如生,而告状者提供的他的有关写作是纯史实,与我这本书完全是两回事。经过甄别,还了我清白,然而却可惜了已征订好的几万册书,后来追订,也达到第一版就印34000册。就这个订数,在川艺社也是破天荒的。

《成都残梦》出版后,受欢迎的程度难以想象。之间有一个想不到的事,我一个表哥毕业于早期的属于军队院校的成都电讯工程学院,即现在属于985大学的电子科技大学。表哥毕业后分到西安,他的儿子步其后尘,考进电子科技大学。那个期间,他儿子居然在学校前面的一家书店里,与一个同学争购剩下的最后一本《成都残梦》,争得面红耳赤。最后,表哥的儿子争赢了。当他的儿子得意地对父亲谈起这事时,让表哥哑然失笑,说是大水冲了龙王庙――一家人不认一家人。这样的事例还多。

又比如,我写《赵尔丰·雪域将星梦》(以下简称《赵尔丰》),一开始进入也难。赵尔丰是清廷在川最后一任总督,有“赵屠户”之称。写作时,不仅史实史料不足以支撑,而且大都以一句“镇压辛亥革命的刽子手”一言以蔽之。但是,同样地,站在今天时代的高度上来看这个人,又不一样了。我以狂沙吹尽始到金的精神,最终还原了一个真正的赵尔丰——他是一个功大于过的人物,一个时代的牺牲品。

《赵尔丰》)最先由北京十月文艺社1997年6月出版。我当时是慕该社的名,以自由投稿方式投去的。很幸运,书稿被名编也是著名作家母国政先生看中,他高度评价这书:“写了重要人物、重大事件,有出色的小说描写和技巧。”

书出版后反响强烈,获意义不一般的第三届(1988―1998)四川文学奖;先后入选《四川五十年文学作品选》(长篇卷)和《四川改革开放三十年文学作品选》(长篇卷)。

写《张献忠·大西皇帝梦》(以下简称《张献忠》)也是这样,面对众说纷纭的张献忠,如何写,如何将他还原成历史上真实的张献忠,同样大费周章,大考手艺。这本书写成后,获巴金文学院“诺迪康杯”奖,目前已有两个版本,第三个版本出版在即。书出版后不久,我在网上偶然看到一个叫蒋珠莉的人发表的精彩短评:

《小人物的动人之处》:读田闻一的历史小说,被他独到的手腕震撼了,文风不似二月河那么肃穆,也不似当年明月那么简约,但收放自如,独当一面,荡气回肠之间游刃有余。本人一直认为能写史的人心胸必定十分宽广,否则,又怎么能把那么宏大的场面勾勒得如此细腻逼真。田闻一的成功在于他精准的人物心理把握和场景烘托上,简而言之,他写的不是历史,是矛盾。

后经联系,她是一个河南的在读大学生。一个在读的女大学生,能写出这样言简意赅、很有见地的文学评论,让我在领略了中原大地文学土壤丰厚的同时,见识了在这片沃土上文学萌芽的青葱茁壮。

同样地,最先由青海人民出版社1993年5月出版的《尹昌衡都督传奇》(简称《尹昌衡》)也有几个版本。

青海人民出版社拿到《尹昌衡》这部书稿后很重视,特聘有“青海第一笔”的青海省作协副主席王立道做这本书的责任编辑。他原是中国青年出版社的权威编辑,后被派到青海文化支边,过后青海将他作为人才留了下来。他对这部书很欣赏、重视,王先生在1994年4月的《青海日报》发表如此书评《一部震撼人心的传记――读八千里路云追月》:

作家田闻一已经出过两部长篇历史小说――《未遂政变》《成都残梦》。

而《尹昌衡》是一部以尹昌衡为主角的传记小说。关于尹昌衡这个人物,至今未被一些读书了解,真是太可惜了!我应聘担任这部书稿的责任编辑,初审就一口气读完了,情思所系,手难释卷。作家依时序自流动,而行笔一波三折扣人心弦;虽以史实白描记叙,而情怀三江五湖流涌潮翻;为传而不干枯,入俗而意境至高,既如史诗的悲壮,又如传奇的惊险,是当今流行的畅销书中的上品……

文中最后这样写道:

尹昌衡于1953年在重庆病逝,享年69岁。69年中,他只任要职三年。三年中,他干得轰轰烈烈,文韬武略发挥得淋漓尽致,卸职以后,历尽坎坷,而生命却在闲暇的悲壮中演出了他至高无上的人品。我读此人,整个灵魂都极为震动。他一生纳了三房妾,却与“淫色”二字无缘;他领兵十万东征西讨,刀下却无一个冤鬼;他羁留金陵(南京)一年写了13本书,从世界大同论及共产主义,他是一个风流才子!他是一位仁义将军,他是被历史风尘掩没的一代英才!

我迄今出书30余部,大都一版再版,其创作理念一致。

不结束的结束语

《成都残梦》出版于今已32年了,那时我才刚不惑,而今已是古稀之年,时光真快啊。

当时我的写作,完全是利用业余时间。以我写《尹昌衡》为例,我把当年的休假全部用上,夜以继日,茶饭无心,每天写一万余字;这部20多万字的书稿,我半个月时间完成,当我写完最后一个字时,身体几近崩溃。我现在肠功能不好,颈椎病,都是那时留下的后遗症。写长篇小说尤其是长篇历史小说,是戴着镣铐跳舞,不仅是戴着镣铐跳舞,而且舞还要跳得好;既是一项重脑力劳动,也是一项重体力劳动。记得有次我去南门邮局寄书稿时,眼睛花了,居然把一个女同志放在柜台上的红纱巾看成了一坨肉,让人啼笑皆非。

写完这篇文章,夜也深了。习惯地步出书房,来在阳台上,朝四下眺望。这一带很安静,显得很有些疏朗。四月,是最好的季节,远远近近的灯光燃成了珠串,就像天上的流星;天上的流星和地上的华灯连成了一气,分不清哪是星哪是灯,极富诗情画意,让人遐想。特别是,不远处塔子山上的崇楼丽阁,在串串灯光勾勒下,在夜幕中,显现出成都特有的一种深层次的古典美……不禁想到这些灯光,犹如国庆期间天安门上空以及成都天府广场上万千攒足了劲,升起在空中,然后猛然再迸发开来,横无际涯,璀璨夺目的礼花!

我们这座以第一名大步迈进新一线特大城市的成都啊,是如此宏大、阔气、意韵厚重、美轮美奂!因年龄、精力所限,我不可能有更大的成绩了,但我常常想起一个属于草根者颇有智慧和毅力的话:“小车不倒只管推,只要还有一口气!”这话说得何等好,我要向他学习,如果不努力,那就更是一点成绩也没有。

生于斯长于斯,作为以写作近百年间巴蜀大地上发生的重大事件、重要人物为己任的作家,理应更加努力,写出更多更好为广大读者喜闻乐见的作品,为祖国的文学画廊增光添彩。

2024年5月6日于成都塔子山

作者简介

田闻一,中国作家协会会员,巴金文学院连续三届创作员,资深媒体人,四川省直(红星)作协顾问。著名长篇军事小说、历史小说作家;擅长以近百年间巴蜀大地上的重要人物、重大题材创作,成果丰硕。作品多篇多次获四川省第三届文学奖、黄河入海口散文奖、巴金文学院奖,先后入选《四川五十年文学作品精选》《四川改革开放三十年文学作品精选》等文集。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:田闻一

用户登录

还没有账号?

立即注册