“傅译传人”罗新璋

黄忠廉 胡艳

《光明日报》( 2024年12月23日 11版)

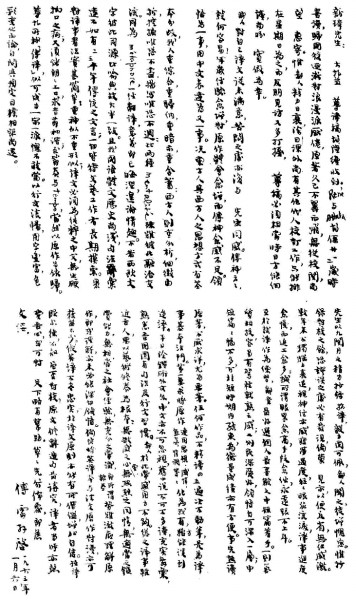

傅雷1963年写给罗新璋的一封信。

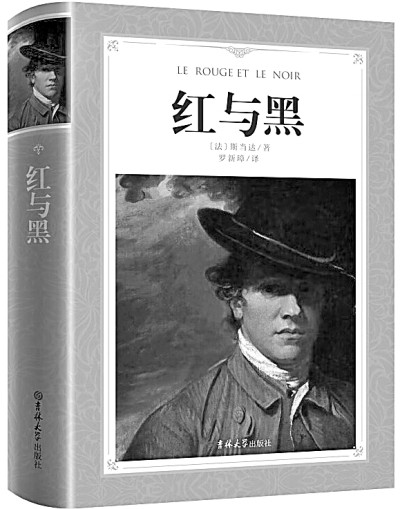

罗新璋译《红与黑》

罗新璋编《翻译论集》

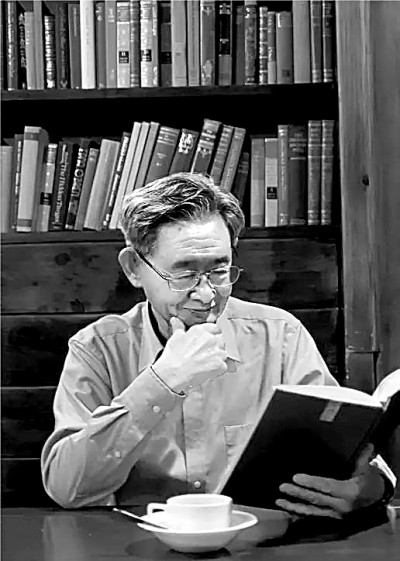

2007年,罗新璋与杨绛在一起。

学人小传

罗新璋(1936—2022),浙江上虞人。翻译家,中国社会科学院外国文学研究所译审。1957年毕业于北京大学,1963年进入中国外文局《中国文学》杂志社从事中译法工作,1980年调入中国社会科学院外国文学研究所转攻法译中。译有《红与黑》《列那狐的故事》《巴黎公社公告选》等,编选《翻译论集》《古文大略》等,著有《译艺发端》《罗新璋译文自选集》,校读《傅雷译文集》。

“忠廉,车来了!”话音未落,年过六旬的罗新璋先生,三步并作两步,矫健地奔向公交车站。待我上车时,他说:“我担心车走了!”这一幕永远清晰地印在我的脑际。那是1999年,我刚30岁出头,出国经北京拜望先生,他出门相送。

我们,或许还包括读者您,都是受益于罗新璋的人。罗新璋享誉学界内外,于学界,他凭学识受人敬重;于读者,他凭佳译赢得令名。师承翻译大家傅雷的他,被誉为“傅译传人”,甚至是“傅雷传人”。

抄录傅译255万字

翻译家施康强曾说,生于20世纪三四十年代的那批法国文学翻译家,或多或少都是傅雷的私淑弟子。其中,罗新璋尤为特别,是最为突出的“这一个”。他由读傅、抄傅、肖傅、编傅、传傅,直至护傅、胜傅。

读傅、抄傅,是罗新璋接触傅译之始。学生时代,他就以傅雷为师,虽不曾面见,却孜孜不倦读傅。1957年他从北大毕业,阴错阳差被分配至国际书店工作,多少有点怀才不遇,“工余发愤读傅译,读到能背诵的程度”。当时,他白天在国际书店处理订单,夜里抄书,以细小娟秀的钢笔字,一字一句地将傅译抄在法文原版的行间,抄完了《高老头》《约翰·克利斯朵夫》、两篇梅里美和五本巴尔扎克,近255万字。法汉双语字字详校,对照比读,边抄边读边品,于字里行间体悟妙处,“化傅为我”。他曾自嘲:法译中小本领,就是如此“笨”学而得的。他以此为傲,“天下读傅译的人何其多也,能读到敝人这种地步的,恐无第二人”,却又语带谦虚,“唯有非凡的努力才能做出非凡的成绩,可惜自己的努力还不够”。这种苦功与硬功,使其译文整体上与傅译相似,罗新璋也终成一代翻译名家。长沙理工大学郑延国教授感慨:“谁又曾料到,就在这一吟一抄的运作流程中,一位精熟傅译笔法、前景看好的青年翻译家正在呼之欲出呢!”香港翻译学会会长、翻译家金圣华则评价:“观千剑则晓剑,读千赋则善赋,说‘傅译传人’,世界上不作第二人想,唯有罗新璋才当得起。”

罗新璋是傅译传人,也是傅雷传人,可谓“肖傅”。傅译传人,指他的译作肖傅,他对傅译的特色与神髓,深有体悟,当今傅译专家,可以说无人出其右。傅雷传人,指为人肖傅,他多少习得傅雷的狂狷之气。不过,罗氏更温和一些,批评话语不多,常常一针见血。触及不良学风,他对友人也是直言不讳。某年某校翻译院系举办的一次会议,办成了礼赞会,误了罗氏专程与会的光阴,他自然不快;幸好,遇上华东师大的潘文国教授,引以为同道,罗氏心中的阴霾一扫而光。

面对外界的批评,罗氏接受得也不失儒雅。文化学者、作家卫建民于《红与黑》众多译本中识出罗译独具特色,罗氏送他自己其他译作,他认真读过,当面对罗说:“翻译外国小说,还是要让读者能感受到异国情调,读您的翻译,好像是读典雅的中国小说,外国味全蒸发了。”罗一笑而过,之后仍送他书,二人成了莫逆之交。

身为傅雷传人,罗新璋曾经“编傅”,为傅译出版尽心尽力。20世纪80年代,安徽人民出版社推出洋洋500余万言的15卷本《傅雷译文集》,促成了“我国译坛上史无前例的伟构”。译文集篇幅浩繁,出版家范用提出请罗新璋任专责编辑,傅雷次子傅敏深为赞同。在征询钱锺书与杨绛的意见时,他们也极力推荐罗新璋。于是,罗氏担起了通校《傅雷译文集》的重任。

因为“编傅”与“传傅”,罗新璋与傅家第二代续上了缘。金圣华编著《傅雷与他的世界》,大部分资料由傅敏及罗新璋提供。她后来又主编《江声浩荡话傅雷》,其中的《傅雷年谱》《傅雷主要译著年表》又由傅敏和罗新璋重新修订,内容更为详备,是傅雷研究不可或缺的资料。后来,傅敏将父亲的一些遗物(如精美的原版书)赠送给罗新璋,二人交情之深可见一斑。

傅雷年谱,罗氏从1982年开始参与编写,1985年改定,1991年8月增补修订,前后近10年。罗新璋为《傅雷全集》作序,开篇就标举“妙笔传神 典范长存”,前四字点明傅氏译风,后四字为傅氏定位,分明是为傅雷的立言、立德而立碑。

罗新璋编傅、传傅,是出于对傅雷的尊敬与推崇。在翻译家、出版人罗国林看来,“他对傅雷的推崇似乎有点绝对,容不得人家批评傅雷的不足,更容不得人家重译傅雷译过的作品”。尊傅以至护傅,其间分寸难以把握;过度,难免把对象神圣化。名译不怕批,也不怕重译,傅译也是如此。其实,罗氏“护傅”,不经意间也在“胜傅”。有学者评价,较之傅译,罗译“已有某些超胜之处”。

“每天只合得五百字”

在国际书店工作数年后,罗新璋调到了《中国文学》杂志社,从事汉法翻译与编辑工作17年,在兹念兹的却仍是法译汉。1980年调入中国社会科学院外国文学研究所,遂了心愿,他如鱼得水,读傅、抄傅之功愈加发酵。法译汉因有傅译在前,罗氏便译得更为谨慎,向慢工求精品。

《红与黑》为其生平第一部长篇译著,“朝译夕改,孜孜两年,才勉强交卷”。全书40万字,罗氏日译千字,历时年余完成初译;又用一年时间修改、抄写,总量未变。两年算下来,“每天只合得五百字”。他自谦:“本书译者愧非名家;只在同行中,薄有虚名。”“性好读书,懒于动笔,只译得《特利斯当与伊瑟》《列那狐的故事》及《栗树下的晚餐》等中短篇。”

文学作品的开篇是一门艺术,开篇翻译则是关乎两种语言的艺术。《红与黑》的首句“La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté”,倘若直译成汉语,可译作“维璃叶这座小城可算得上是弗朗什-孔泰地区风光秀美的城镇之一”。这样翻译虽然不错,却略带欧化,“意味大减”。罗新璋一遍一遍读原文,仿效傅译,于严谨中求灵活,凭着“模糊思维”,跳出原文,将长句巧妙切分,精心调整语序,终于译出“弗朗什-孔泰地区有不少城镇,风光秀美,维璃叶这座小城可算得是其中之一”这样“纯粹之中文”。

罗新璋常自称是“没有翻译作品的翻译家”。他早年的工作是法译中国文学,办刊17年,译非所好,也便不曾译得几本。他又信奉“译事三非”原则:外译中,非外译“外”;文学翻译,非文字翻译;精确,非精彩之谓。前者追求“纯粹之中文”;中者防止文学翻译滑向非文学翻译,“于言达时尤需注意语工”;后者执念于“艺贵精”,认定翻译“精确未必精彩”。

文学之译也是文化之译,中外文化交流因“异”而译。比如《红与黑》所写的en regardant sa femme d'un air diplomatique,如若直译为“以外交的眼神看着他的妻子”,会令读者感觉不太好懂。罗新璋“抄”傅译《欧也妮·葛朗台》的高明译法,吃透原文,用“精彩而精确的汉语”,将其绘声绘色地译成“瑞那先生一副老谋深算的神情,瞟了他夫人一眼”,不但译出了字里行间的意思,还能照顾到上下文,使文气顺畅,瑞那精明算计的形象也在汉译中得以生动再现。

罗新璋的译作总是精益求精,改了又改,而且改得理直气壮:“译者后于作者:借后知之明求超越之胜;译而优则存,译而劣则亡。”他译《红与黑》,一再求精,精至苛求的程度。1991年,罗新璋应浙江文艺出版社之邀开始翻译此书,1994年推出初译,2003年燕山出版社版作了大改,重在解决理解中的问题。2009年由中国对外翻译出版公司出版的译本重在表达,修改多多,如大删“的”字,以免“的的不休”。18年间,他前前后后将译稿对照原文看了二十多遍,从来谈不上很满意,总觉得还有需要改进的地方。

罗氏译风与傅译酷似。傅译初期稚嫩生疏,后来才成熟老练。罗氏译笔则呈跨越式成熟之势。傅雷翻译名家名作,逐渐铸就“傅译体”——行文流畅,用词丰富,色彩多样。可以说,罗新璋继承了傅雷的衣钵,将傅译体“续航”几十年。读后期傅译与罗译,若去其异域人名、地名、机构名等专名,与本土汉语名作还真难辨中西。

傅译征服国人凭的是“雅”,也就是“规范”——并非时人所解的“美”。罗新璋紧随傅译,经过“抄”学,其汉译行文流畅,用字精当,遣词造句力求合乎汉语语法,善用成语而绝少病句。末了,罗氏也成为翻译大家,曾因“雅”而受质疑,有人当面问他:某一句译成“他仿佛站在高高的岬角上,浩魄雄襟,评断穷通,甚至凌驾于贫富之上”,其中“浩魄雄襟,评断穷通”未免过分雕琢,答曰:“那是为了避免与以前的译本雷同。”重译名作,这种刻意避重是否应该提倡,可以商榷,但如此苦心孤诣,无法不让人敬佩。以此精神去翻译,确实难以速译。

曾有专家比较多个《红与黑》中译本,发现罗译不拘泥于原文词句,不受原文束缚,译文纯粹精彩,自成一体,别具一格;而郝运、郭宏安等人所译,文字更质朴,不如罗译讲究。

译坛经典《翻译论集》

傅雷1963年的一封来信,罗新璋一直保存着。那封信不长,却思想精辟,弥足珍贵,特别是“重神似不重形似;译文必须为纯粹之中文”一句可视作傅译的宗旨。1979年,此信由罗新璋推荐给《读书》杂志发表,傅译理念才广为天下知。以此信为基,罗氏一口气写下多篇妙文,如《读傅雷译品随感》《我国自成体系的翻译理论》《“似”与“等”》等,反响热烈,赢得普遍赞誉;傅译思想也因此广泛传播,得以弘扬。如果说,当年他留下那封信纯属偶然,那么商务印书馆陈应年阅其《读傅雷译品随感》而邀编《翻译论集》,则更属偶然。忆起种种偶然,多年后他一再感慨:“最硬的凭证是傅雷谈文学翻译的这封信犹存。”

受命编纂《翻译论集》之后,罗新璋再发“抄”功,泡中国社科院图书馆:早上开馆即到,细查深读,笔耕不辍,有疑必问;下午四五点离馆前,按图书馆规定的最高限额借三本古籍,满载而归。如此下来,整整4个月,汉魏唐宋、明末清初、近代直至当代的译话,他一一过目,无大遗漏。辑录、整理、作序等等,旁人至少需要三五载,他仅用了半年。

作为翻译史料集,《翻译论集》收录了汉末至20世纪80年代的翻译文论180余篇,洋洋80万字,可谓鸿篇巨制。支谦、道安、鸠摩罗什等古代佛经译家的论述均系首次汇编发表。更为用心的是,文集的封面题字采自怀仁集王羲之《圣教序》,“翻译”二字极为独特:“翻”字少一撇,“译”字多一撇,罗新璋巧解其意,无意间道破了译之天机——翻译“有得有失”。

《翻译论集》1984年甫出,一时洛阳纸贵,迅速售空,在翻译界掀起了一股深入研习中国传统译论的热潮。“偶然”编得的《翻译论集》给罗氏带来机遇多多,不仅促其学术面貌愈发明晰,还被众多高校列为必读书目,为他赢得了一代代忠实读者。海内外高校纷纷邀他演讲,日本邀他传播中国译论,台湾师大聘他跨海讲学。知名翻译理论家刘宓庆教授曾说《翻译论集》使自己“得益良多”;浙江大学许钧教授将其列为“研究中国传统译论的必读书目之一”;香港三联书店资深编辑黄邦杰则说,无论是“翻译新手”,还是“已具相当经验的译家”,都可从中“获得教益”。2009年受邀参加苏州大学翻译高层研讨会,罗新璋得赠方华文著《二十世纪中国翻译史》,该书辟专章探讨罗氏的译论研究。许多与会学者感慨,当年正是受《翻译论集》熏陶,才得以茁壮成长。迄今为止,《翻译论集》在译学界仍备受推崇,更被专攻译学的研究生奉为经典。

光大中国翻译理论

傅雷认为自己“intellectually(理智上)是纯粹的东方人,emotionally and instinctively(感情上及天性方面)又是极像西方人”。精通翻译的傅雷,对译论的撰写与发表却极为审慎,甚至称得上吝惜笔墨。罗新璋是评论傅译的先行者,其《读傅雷译品随感》与《〈罗丹艺术论〉读后记》揭示了傅译的精髓。罗氏前学傅雷笔法,后得翻译之道,理论、实践皆出色,还能将二者巧妙融合。后因编纂《翻译论集》一书,罗氏又多专注于翻译理论之发幽阐微。在给许钧的一封信中,他强调,不应仅满足于就事论事,而应就理说理,“要尽可能概括、提炼、升华到理论层次”。

2011年5月,罗新璋出席上海傅雷纪念馆开馆仪式,并应复旦大学之邀为其法国研究中心做了题为《超以像外 得其环中——傅雷先生的翻译艺术》的演讲,再次宣扬了傅雷的翻译理念,即“翻译乃艺术,艺术为目的,技巧为手段”。

罗新璋不仅致力于弘扬傅译及其思想,也一直不懈地传承与光大中国传统译论。40年前,西方译论在国内渐受热捧,中国传统译论却遭冷落,面对这种窘境,他细读历来的翻译文章,编成《翻译论集》,欲为中国传统译论重开一片天地,增强中西译论平等对话的底气与信心。按照当时书前作序的习惯,罗氏结合阅读、手抄的心得与笔记,为《翻译论集》撰序——《我国自成体系的翻译理论》,不承想,写出了中国译论的名篇。

长久以来,西方学者持论,中国历史上虽有深邃的译思,却未形成系统的译论。编纂《翻译论集》时,罗新璋惊喜地发现,中国传统译论源远流长、自有特色,已有相当精辟的见解。他精心梳理之后,依照法国作家莫洛亚“一句成书”观,将中国传统译论体系归纳为“案本—求信—神似—化境”。具言之,第一,在佛经翻译阶段,因对佛教经典怀有虔诚之心,译经要求“案本而传”,即使“依实出华”,也应“趣不乖本”。第二,严复“继往开来”,“承袭古代译论”,“开近代翻译学说之先河”,“求其信”,“兼具达、雅的内容”。第三,朱光潜认为“绝对的‘信’只是一个理想”,译文只能“得其近似”,傅雷以其为起点,生发出“形似”与“神似”,“标举神似”,“获致原作的精神”。第四,钱锺书提出文学翻译的最高理想“化境”,“译本对原作应该忠实得以至于读起来不像译本”,“而精神姿致依然故我”,达至“出‘神’入‘化’”之境。

追本溯源,阐述逻辑,描绘特色,罗新璋建构了中国传统译论体系,有力地证明了中国的翻译理论遗产和翻译理论研究绝非贫乏,也非落后,国人不必妄自菲薄,而应在全面总结自身经验、虚心学习外国先进译论的基础上,不断实践,不断探索,发展我国独具特色的翻译理论,建立卓然独立的翻译理论体系。该文彰显了罗氏深厚的传统文化修养、卓越的文化涵养以及广博的学识积累,同时展现出极高的前瞻视野。

时隔40年,罗新璋对中国翻译理论应奋力挣扎以求立足的见解,在当下中国译坛依然非同凡响。复旦大学何刚强教授评价这篇文章“开启了眼睛向内,从中华传统文学、文化遗产中发掘中国译学之本源的研究范式”。南开大学王秉钦教授盛赞罗文自成体系,成一家之言,在中国翻译思想发展史上自有其理论价值。郑延国赞其“足可与德国人本杰明的《译者的任务》比肩”。

罗新璋曾自谦,浮生须臾,一辈子于“‘过’与‘不及’之间做人、做事、做文章”。然而,正是与傅译的邂逅,正是始终如一地守持根本,铸就了他在译坛的非凡成就与难以替代的地位。

(作者:黄忠廉,系广东外语外贸大学翻译学研究中心教授;胡艳系,顺德职业技术学院副教授)

用户登录

还没有账号?

立即注册