营造千年: 从著名古建看中国古代工匠技术传承发展 演讲人:刘畅 演讲地点:清华大学人文清华讲坛 演讲时间:2024年12月

《光明日报》( 2025年01月11日 10版)

刘畅 清华大学建筑历史与文物建筑保护研究所所长,中国营造学社纪念馆馆长,致力于中国古代建筑史与文物建筑保护研究。参与国家社科基金重大项目“《营造法式》研究与注疏”等30余项课题。出版《山西平遥镇国寺万佛殿与天王殿精细测绘报告》等专著18部,发表学术论文120余篇。

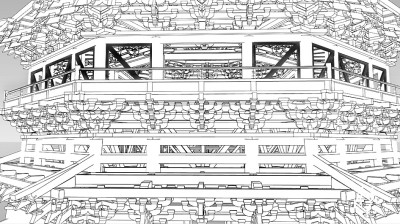

①应县木塔的“筒中筒”结构(深色部分)。

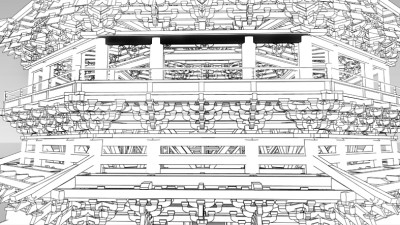

②梁思成先生测绘的五台山文殊殿图纸。

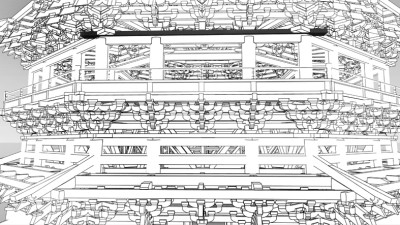

③应县木塔的斜撑(深色部分)。

④应县木塔通长的阑额(深色部分)。

⑤应县木塔通长的普拍方(深色部分)。

⑥应县木塔的一层柱头铺作头跳华拱“直斫”(深色部分)。

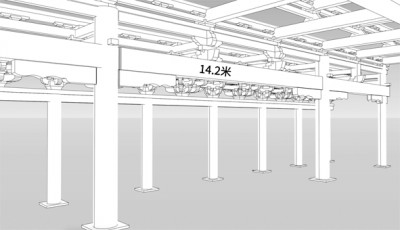

⑦文殊殿14.2米前檐由额。

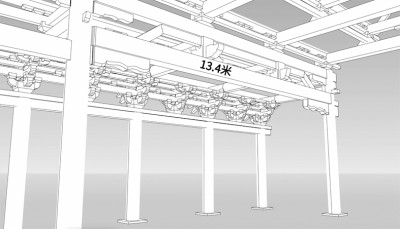

⑧文殊殿13.4米后檐由额。

⑨叉手、绰幕方、侏儒柱、由额等一套组织。

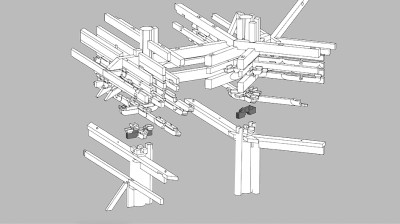

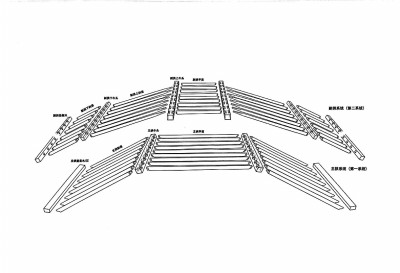

⑩闽浙木拱桥编木拱结构拆解图。

今天,与大家分享我认为最具代表性的几座中国古建筑,由此解析中国古代工匠的建筑技艺传承与发展。

应县木塔

应县木塔始建于辽代清宁二年(公元1056年),高65.86米。应县木塔上匾额众多,都在说此塔的重要价值,有的称“峻极神功”,有的称“万古观瞻”。我认为其中最能恰当描述这座塔之特点的,是一块藏在木塔副阶部位的小匾,上面写着“百尺莲开”——百尺高塔的巨构就像是一朵形状繁复的莲花在开放。层层叠叠的斗拱,一层一层的屋檐,出来的平坐,平坐里面的柱子,架着的外檐铺作,里面的内檐铺作,能隐约看到的内层结构,都让人赞叹不已。这样一朵巨型的“莲花”,视觉冲击力令人印象深刻。然而,想在这座“百尺莲开”的庞大建筑结构体内找到一朵雕刻的莲花,却是找不到的。

从整体结构来说,老一辈学者常会提到应县木塔是“筒中筒”结构,实际上它是一个复合的“筒中筒”结构(图①)。外部(算上门窗)是一层八边形结构,而内部(算上栅栏)也能构成另一层八边形结构,内外这两层筒并非简单的套娃结构,之间还有许多小结构将它们连接在一起,这些结构就是各层的骨架,当然还包括铺板方、地面方等,它们共同构成一个复合的整体,且立柱层没有斜撑,是筒中筒摞在一起。这个结构是保证应县木塔能够留存至今的第一个因素。

第二个因素,我们称之为刚柔相济的层叠结构。应县木塔除了“筒中筒”结构外,还有许多层次上强度非常大的部分,许多木头紧密累叠、咬合在一起,形成刚性层。木塔的刚性层很多,例如立柱上的一圈叫铺作层,平坐上面的平坐铺作层,以及平坐柱——即平坐里面的柱子,有好多斜撑撑着它,这些都是刚性层。不过刚性过大,会导致摇晃起来吸收地震力的能力不够强,因此还需要柔性层的配合。柔性层简单来说就是立柱层,尤其是明层的立柱。这些立柱顶部支撑着刚性层,底部也“踩”在刚性层上。当地震来临时,这些立柱随之摇晃,并且由于上层刚性层的荷载,它们具有相当强的自恢复能力。

第三个因素是古人设计的应县木塔柔性层不仅相对柔,还能保证一定的刚度。木塔明层的立柱间,在之前正面两边的次间和45度的斜面都有许多斜撑(图③),这些斜撑砌在墙体里面,发挥了很大的支撑作用。遗憾的是,1934至1935年,当地乡绅误将这些夹泥墙拆除,相当于拆掉了斜撑,这导致木塔的柔性层过柔,今天木塔出现倾斜等许多结构问题都与此相关。

第四个因素是木塔内通长的阑额(图④)和普拍方(图⑤)。应县木塔的每一面有三大间,理论上中国古建每一间都是独立的单元,阑额也是一根一根的。阑额之上是普拍方,普拍方分段并不新奇,而在应县木塔中,普拍方往往是一整根。还有立柱,一面的四根立柱分出三间,一旦阑额穿过立柱头,相应的许多细部结构就会发生变化。我们将这组阑额、普拍方、立柱的结构单独抽出来观察会发现,立柱脚下分叉,叉在平坐斗拱里面,允许它摆动。阑额和普拍方则是一整根,阑额会穿过立柱的头,而立柱和上层斗拱的结合不像普通地面上的单层建筑那样,立柱头出栌斗榫直接插住栌斗,而是被阑额所穿透。这一方面保证了这一面的完整性,另一方面也为空间施工提供了便利,可以略微调整栌斗间距,允许立柱施工的误差稍大一些。这是一个非常巧妙的设计,既便于施工,又增强了木塔每边的整体性。

第五个因素是“一层柱头铺作补强”。一层铺作,即最下层的斗拱。木塔的重量一层一层压下来,越到下面越重。一层的普通柱头铺作集中受力能够达到50吨左右,而内槽的柱子受力可能达到100吨左右。修建应县木塔的古代工匠们显然意识到了这一点。我们说“立木顶千斤”,一根直立的柱子承压受力100吨是没有什么问题的。但是如果在柱子上面再加一个小构件,且它的木材纹理为横向,那这个部分就是最薄弱的。刚才提到的栌斗连接斗拱最底下的那个构件就是这样的,非常危险。所以应县木塔从上层到下层,栌斗的尺寸有三个规格:第五层、第四层一个规格,第三层稍大一圈,到了二层再大一圈。到了一层,如果再大一圈,势必影响美观,于是工匠们在斗拱上大做文章。一层柱头铺作有一个特殊的构件——头跳华拱,头跳华拱一般是一个弓形构件,但是应县木塔一层的头跳华拱被直直切了一刀,形成了一个直头,梁思成先生称这种做法为“直斫”(图⑥)。这种做法没有出现在梁思成先生见过的其他建筑上,也几乎没出现在我见过的其他建筑上,而且也未出现在应县木塔其他层上。那么为什么这样的做法偏偏出现在此处?原来在此要加一根辅柱,托住直斫的华拱,这样就能完好地和辅柱头开叉相咬合。

内槽的内、外侧依然如此。在应县木塔一层柱头的位置,内外斗拱集中受力的部位分别采用了直斫的华拱形式。根据已有信息分析,当初建造木塔的工匠不仅知道如果一层栌斗和华拱交接的地方跟二层一样,就容易出现问题,所以要加辅柱,要把华拱做成直斫的,跟辅柱相交;工匠们还知道在外边的柱头铺作受力50吨左右,而里边受力更大,超过了50吨,所以加一根辅柱并不放心,因此加了两根,里外都加。显然,这些古代工匠的心思是非常缜密的。他们不仅能编织出一朵空间中的大莲花,还能够大概估算木塔整体的重量,木构架的重量,木构架加上屋面、佛像的重量,以及这些重量递变到什么程度之后可能导致构件承受不了。

当然,我们也不能苛求古代工匠。当年他们能够作各种充分的估算,但却无法估算到修建木塔的木材在承受一千年的力后会逐渐蠕变、逐渐发生黏弹性变化,最终被压溃。如今的我们就在思考,如何解决古代工匠们没有解决的木塔结构问题,不仅要解决变形问题,还要考虑如何改善受力体系中那些薄弱环节。

佛光寺文殊殿

第二个案例是五台山佛光寺的文殊殿。该殿建于金代天会十五年(公元1137年)。1937年,梁思成先生带着林徽因先生、莫宗江先生去佛光寺测绘时也测量了文殊殿(图②)。测绘之后,梁思成先生说文殊殿匠人对物料的把握、对大跨度的实现有特别卓越的想法。

文殊殿面阔7间,进深4间。一般这样规模的古代房子需要横向8根柱子、纵深5根柱子,共40根柱子,密密一排,规规矩矩。建造文殊殿的工匠却不甘心仅仅使用这样的结构,他们建造了一个大空间,原本中间需要18根柱子的地方只用了4根,因此留出很大的跨度,需要用木头的额或者梁来解决问题。于是文殊殿第一个跨度达到14.2米(图⑦),一根木料跨过这样的长度。梁思成先生测量后发现,该木料有75厘米高、53厘米宽,木料的梁高跨度比不足1∶20,所以虽然木料跨度很大,但是在当年的匠人心目中是相对安全的。第二个跨度达13.4米(图⑧),用的木料有48厘米高、33厘米宽,采用了比较原始的桁架体系。桁架体系里有些构件协同起作用。第一组构件梁思成先生称之为叉手,是两根斜撑,把上层的荷载传递到下层这根额的两侧。第二个构件叫绰幕方,是一根长条,跟叉手搅在一起,形成了一个拱一样的结构。第三个构件叫侏儒柱,一方面联系上下,一方面固定了下面乳栿的后尾。然后才是这根承重的构件,梁思成先生称其为由额,由于由额跨度大,两边需要支撑,所以他觉得两个合㭼(我倾向于叫它雀替)也起了作用。总之,古代工匠将叉手、绰幕方、侏儒柱、由额、合㭼等一套构件组织起来,起到了承重作用,用一组稍小的木料取代了一根巨大的木料(图⑨)。

这里其实存在着建筑的一层“窗户纸”,我一直怀疑金代的匠人是不是已经把它捅破了。这就是看建筑受力的情况有几种荷载。一个是来自上层屋面的荷载,通过两个点传导下来,一个是下面那一对,两根乳栿压在了侏儒柱的下方。如果上面的荷载通过两个斜撑传递到由额两侧,侏儒柱两边的荷载集中压在了下面的由额之上,那两根侏儒柱可能受压,也可能像桁架结构里面的连杆一样受拉。我不知道当时的匠人有没有意识到这一点,有没有在细节榫卯的设计上一反常态,让侏儒柱下方在受拉的情况下,帮助拉起下面的由额。

为了进一步认识佛光寺文殊殿的跨度和用材,我们可以把它们与故宫太和殿的同类情况对比一下。佛光寺文殊殿用的大约是宋金时期的木料,那时候的木料分为大料模方、广厚方、长方、松方、小松方、常使方、官样方、截头方、材子方、方八方等。其中大料模方、广厚方、长方、松方这些算作全条料,即整根原木采来,四方净一净,整个一条使用。而小松方以下的常使方、官样方、截头方、材子方、方八方等都是全条料切割开的,不太适合用作大梁。文殊殿那根14.2米的跨梁,长达40尺以上,高度是75厘米(2.5尺左右),可以算作广厚方。另外那根13.4米的小物料,具有广厚方的长度,却未采用广厚方的厚度。而太和殿中最长的物料是11.2米,比佛光寺文殊殿的第二跨还要短2.2米,这就足够让人惊讶了。如今的我们很难想象,当年修造文殊殿的工匠如此大胆,他们使用了一根小料,拼一拼、弄点榫卯,就敢撑起这么大的跨度。再进一步,我们可以想象当年的施工现场,工匠挑选这些木料时是不是如履薄冰?他们需要去触摸、去查看木料的情况,看看木料是否潮湿,还要敲击木料、通过声音判断有没有孔洞虫蛀。一位工匠在木料这端拿榔头敲敲,另一位工匠在那端摸一下感受振动情况,以判断木料是不是纹理通顺。我们甚至可以推测,当时的工匠需要调动所有的感官去挑选这么大跨度的木料,最终实现设计上这般的果敢,在近九百年后仍旧可以给我们极大震撼。

汴水虹桥

汴水虹桥建于北宋年间(公元1013年至1048年)。它之所以得名“虹桥”,是因为桥身没有支柱、像彩虹般悬于水面,因此也被称为“无脚桥”。有人认为“无脚桥”并不新鲜——在欧洲,这种桥被称为达·芬奇桥,因为达·芬奇的手稿中绘制过类似的桥梁。达·芬奇作为军事工程师,设计的桥梁旨在快速搭建,以供军队迅速通过。他研究设计此桥的目的是让桥能快速搭建,同时桥梁的构件之间还能咬合,结构稳固足以承受湍急河水的冲击。达·芬奇或许还受到过前人相关实践的启发,他曾经考察过凯撒在《高卢战记》里提到的莱茵桥,这可能启发了他。

从年代先后来说,达·芬奇生活在15世纪,而汴水虹桥则建于11世纪。北宋时期,人们最初尝试在汴河上搭建此类桥梁,但结果并不成功而且耗费很大。“天禧元年(公元1017年)正月,罢修汴河无脚桥。初内殿承制魏化基言,汴水悍激,多因桥柱坏舟,遂献此桥木式,编木为之,钉贯其中。诏化基与八作司营造,至是,三司度所废工逾三倍,乃请罢之。”(《宋会要辑稿》)后来,夏竦守青州时,一位曾是军人的牢城废卒向他提出了将这种智慧结构转化为实际可施工结构的方法,并在青州成功搭建了桥梁。“明道中(公元1032年至1033年),夏英公守青,思有以捍之。会得牢城废卒有智思,叠巨石固其岸,取大木数十相贯,架为飞桥,无柱。至今五十余年,桥不坏。”(《渑水燕谈录》)此后,陈希亮驻守宿州,在宿州也搭建了类似的桥梁,他采用的技术亦是源自青州。“庆历中(公元1041年至1048年),陈希亮守宿,以汴桥屡坏,率尝损官舟害人,乃命法青州所作飞桥。至今沿汴皆飞桥,为往来之利,俗曰虹桥。”(《渑水燕谈录》)从此汴河上的桥梁都采用了这种飞桥设计,此类桥梁在中国得到了迅速普及。

无论是达·芬奇还是向夏竦提出建议的牢城废卒,他们都拥有类似的精妙构思,且中国的构思方式是从北宋跳跃到了明清时代。明清时期,在福建北部和浙江南部的山区,有很多编木拱桥。建桥的工匠们意识到要实现这种工程结构,仅靠摩擦力是不够的,一定要进行加固。于是工匠们拿出自己的“看家本领”:做榫卯。他们将摩擦节点改造为纵向开榫卯的构件,也就是“牛头”,并将拱分为两组:主拱和副拱。主拱由三根插入牛头的构件组成,而副拱则常常由五段插入两个牛头的构件组成。主拱的水平部分称为平苗,斜向部分称为斜苗;副拱有平苗、上斜苗和下斜苗(图⑩)。这两个拱交叉咬合,再搭上楼平苗(即楼面),就完成了整座桥梁的搭建。这套体系中最早被发现的桥梁是位于浙江丽水庆元县的如龙桥。如龙桥拥有小楼、桥亭、廊子,外观良好。昆明理工大学刘妍老师调查发现,该桥的楼面平苗是单独架设的,最上方粗壮的部分就是楼面平苗,其下方有修理、加工痕迹。最终的结论是,这座桥最早建于明代天启五年(公元1625年)。它原本可能是一座简单的桥梁,后来因出现问题而进行了重新修缮,工匠们于是采用木拱编织技术加固底部。能够佐证这个发现的最重要证据,就是斜苗的苗头有贯穿的孔眼,这些孔眼是通过拴绳拉拽苗杆而形成的。因此我们判断,原来的桥面出现了不稳固的情况,于是建造者在底部编织拱桥,因为不好组装,所以进行了一系列拉拽工作以实现桥梁结构的稳固。

我们在观察明清早期、18世纪以前的桥梁时,经常会发现它们存在一种毛病:桥梁主拱牛头的位置并没有严密地压在副拱的斜苗上。换言之就是编织不够紧密,这个问题被称为耸肩,一旦出现这个问题,桥梁就容易发生活动甚至损坏。另外,桥梁副拱的斜苗也可能出现类似问题。对于编木拱桥而言,如果编织不紧密,就有倒塌的风险。对此,这一时期的工匠们有自己的解决办法——他们在副拱的上斜苗与副拱的上牛头连接的地方,让上斜苗穿透牛头出来。上斜苗进入牛头的孔眼要么留有肩膀,随着修理逐步压紧;要么不做肩膀,使其逐渐能够自然压紧。也就是说,在安装桥梁过程中,匠人会把主拱的牛头和副拱的上牛头绑在一起,用绳子摽、用撬棍撬、用锤子敲,用各种方法使其越束越紧,让这两个牛头能够紧密地贴在苗杆上,最终实现桥梁的稳固,这就是建筑工艺的改进。

通过考察明清时期编木拱桥在闽浙地区的发展,我们能够发现,同样一个建筑领域的技法,不管是源于达·芬奇还是宋代牢城废卒抑或是当地匠人,其发展是各不相同的。达·芬奇的桥梁设计在欧洲并没有太多留存,而在中国,这样的桥梁却迅速遍布了闽浙地区。

小结

通过以上对古建筑以及古代工匠的技术分析,我希望可以帮助在座各位展开想象的翅膀,回归当初古建筑的修造现场,去见证当年工匠们的思想火花迸发:当年应县木塔修建时,匠人们有着缜密的思想和技术,以及自己的计算公式;佛光寺文殊殿修建时,工匠内心不仅有大胆的算计,还有自己的物探方式来恰当选材与此法匹配;北宋夏竦守青州时献计修桥的牢城废卒,以及其后明清时期的众多造桥工匠,对编木拱桥进行了各种改进尝试。

在这些古代建筑闪光点的背后,是数量足够多的匠人、足够丰富扎实的匠作传统。我相信,这对当今的我们是有启发意义的。

(本讲座稿件由清华大学新闻与传播学院博士生牛雪莹整理,有删节)

(本版图片由演讲人提供)

用户登录

还没有账号?

立即注册