成渝双城记

梁平

《光明日报》( 2025年01月22日 14版)

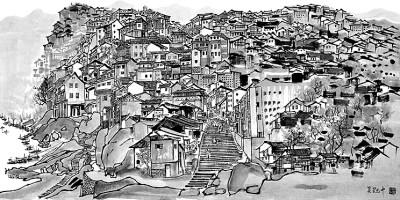

吴冠中《山城重庆》(国画) 资料图片

【文学里念故乡】

有一次在北京和朋友餐叙,一桌子人都与文学沾边,席间说话的时候比动筷子的时候还多,天南地北、天上地下无所不及。偏偏有人问我:“成都这个城市这些年越长越高,还妖娆,你写了那么多成都,随便聊聊。”我还没有开始说,另一个朋友抢过话头:“你还是说说重庆吧,你写了那么多重庆。”我有点不知所措,也有点窃窃自喜,看来成都和重庆已经在我身上留下了文学的记忆。

关于这两座城市,有个细节连我自己都没有注意到,还是身边朋友发现的。我从成都到重庆,会跟朋友们说:“我要回重庆。”从重庆到成都,我也会跟朋友说:“我要回成都。”往返都是一个“回”字。这个字的微妙之处在于指认了我生命的“原乡”。

我四十五岁之前在重庆,之后到现在都生活在成都。我是重庆成为直辖市以后到成都工作的,算是跨省调动。成渝两地是一对“欢喜冤家”,同源、同根,而又“相爱相杀”。这个“杀”字没有一点贬义,而是兄弟之间孜孜不倦的“口水仗”。比如,重庆人不喜欢成都人说话软绵绵的,成都人不喜欢重庆人说话硬邦邦的。然而一脉巴蜀文化,与长江流域的荆楚文化、吴越文化所构成的三大地域性文化,在中华民族文化大版图上占有相当重要的位置。巴与蜀,从古至今就是一体化的区域,在外地人眼里,成都和重庆的文化没有多少区别。

蜿蜒1345公里的嘉陵江,在四川境内就有800公里,像一部长卷,最后断句在重庆朝天门,与长江汇合。我出生在嘉陵江北边的红土地上,祖辈、父辈和兄弟姊妹都在兵工厂工作。我从小听靶场枪声长大,与生俱来崇尚重金属的质感。巴蔓子将军在七星岗上的血性,钓鱼城固守家园的英雄主义,是每一个重庆人都引以为傲的。而成都的恬淡、舒适滋养的云淡风轻,则以另一种情怀与重庆互补。重庆的“干燥”与成都的“温润”面目清晰,我在重庆的“干燥”到了成都以后,有了明显的变化,人越来越和颜悦色,越来越慈祥,我成了成渝两地的合体人。

我的写作近乎执拗,一直把成渝两个城市作为故乡,以“根”的指认、深挖和梳理,继而确立和构建自己故乡的文学谱系。重庆与成都,不仅是生命的栖息地,更是我对人类和世界的认知、我的所思所想成形的原乡,也是我肉身的七情六欲和嬉笑怒骂的集散地。我努力给自己的写作画出一道清晰的线条——我,我的家;我与身边的人和物事,我的家与我们的家指认的基因和血脉。让这个线条渐渐丰满,渐渐长成有血肉、有呼吸的根,根须无边界延伸至我蹚过的时间之河,以及还未抵达的未来之境。尤其是21世纪以来,我对这个方向愈加坚定。在《巴与蜀:两个二重奏》《家谱》《时间笔记》《一蓑烟雨》等作品中,我能看见它的根须之上,一天天地枝繁叶茂。坦率地说,我的“根系”写作,不是描摹故乡的局部、全部,而是强调它与人的关系,注重作为个体的写作者探寻影响自己生命轨迹的“根”。

1300多行的长诗《重庆书》,在《诗刊》杂志发表已经20年,至今在很多场合还被人提及。这是我“根系”写作的一部重要作品,我在居住和工作过的嘉陵江边、解放碑、天官府、沧白路进进出出,时而是历史上的我,时而是现实中的我,一部《重庆书》是故乡重庆给我最大的奖励。800多行长诗《三星堆之门》在《人民文学》杂志发表也有20年。到了成都工作后,我7次前往三星堆。有一次下午从博物馆出来,在鸭子河边一个人坐守落日,脑海里一遍遍过滤远古留下的遗产,闭上眼睛就能看见那些朝中威仪和民间烟火,我与之无尊卑、无贵贱、无障碍地交流。这样的假想让我感动至今。

成渝两个城市都是我的“原乡”,而且我在嘉陵江和古蜀道上认证血缘和生命的基因。

“水做的朝天门,长江一扇/嘉陵一扇,嘉陵以一泻千里的草书/最后的收笔插入长江腹中/我第一声啼哭在水里,草书的一滴墨,与水交融”。这是长诗《水经新注·嘉陵江》里的一节,也是我和嘉陵江血缘认证的一节。这几句写了很久,搁置了很久,一直在等待这首长诗的谋篇布局。嘉陵江经陕、甘、川、渝长途奔袭,拖的泥、带的水,与烟火人间“相濡以沫”。我从朝天门、北碚、合川、武胜、南充、阆中、苍溪、昭化一直往上走,边走边记,感受太多的历史人文和自然景观,亲近那些数不过来的小镇、城阁,旧瓦上的故事都很有质感,江边密密麻麻的小船像一幅画,或含蓄或粗野的情歌撩拨的都是心跳。

其实,写嘉陵江有很多冒险,最大的冒险就是结尾的那首《重庆》。我把非诗性的重庆十七道城门的名字,悉数罗列在诗里。这十七道城门有的还在,有的不在了,很多老人也记不全、说不清,但是它曾经的辉煌是不能省略和割舍的。把每一道门的名字镶嵌在诗中,可能要伤害整首诗的诗性。原本可以放弃这种冒险的,但最终还是冒险了。“嘉陵江断句在重庆,/十七道城门八闭九开,收放自如。/东水门望龙门翠微门太平门人和门储奇门,/金紫门凤凰门南纪门通远门金汤门定远门,/临江门洪崖门西水门千厮门,与恭迎天子的朝天门,/抬举了一座城。”有了前后几句的呼应,十七道门的每一道门不但不能舍弃,反而增添了强烈的厚重感。我想,这就是重庆的英雄主义和血性给我的勇敢。

长诗《蜀道辞》写作的念头由来已久。从地理概念上,很具体的古蜀道主要是长安连通成都、重庆的一条路,堪称世界交通史上的奇迹。“尔来四万八千岁”,我的“精神返乡”必须追踪这里。先北后南、由西至东两个走向,截取褒斜道、米仓道、金牛道、子午道、荔枝道、夔门,落脚在成都和重庆。剑门关、明月峡栈道、翠云廊、皇泽寺、七曲山大庙、李白、杜甫、荔枝贵妃、夔门……成渝两个城市的精神内核在我胸中翻江倒海。说《蜀道辞》里的历史承载和历史想象来自故乡赋予我肉身的温度和精神,一点儿不为过。

前不久,我驾车回了一趟重庆,竟然上错了道,没有走最新、最近的成安渝高速,而是驶入成渝之间的第一条高速路。只能将错就错。这条路上的车辆已经很少了,沿路的风景依旧,有点久别重逢的感觉。行至桑家坡,我停下车来,前后左右一番打量,几分钟只看见一辆车从重庆往成都方向一闪而过。二十多年前,我前往成都报到时走的就是这条路,记得当时也在桑家坡停了很长一段时间,身后是渐行渐远的重庆,前方是还未抵达的成都,感慨万千。而现在似乎已经没有那些感慨了。成都与重庆就是我的前庭和后院,随进随出。此时此刻,想起《蜀道辞》的几句诗,“蜀道南北东西向远,山河无不牵连/甲胄卸了,蓝天和白云奢侈/快马拉的风正在高速”。是啊,时间越来越紧迫。险阻和关隘已经不是以前的模样,我相信每一次突围,都将豁然开朗。

(作者:梁平,系中国诗歌学会副会长、四川大学中国诗歌研究院院长)

用户登录

还没有账号?

立即注册