【清明特辑】一年最忆是清明‖王满堂

一年最忆是清明

王满堂

风雨梨花寒食过,几家坟上子孙来?

又是一年清明节,又是一年扫墓时。亲人坟头的杂草该去清理了,积攒了那么多要向他们诉说的心里话,借清明节之际,可以娓娓地告知了……

清明节有微风,所谓“吹面不寒”;清明节有时雨,古人说“沾衣不湿”。今年仿佛例外,自3月30日起到4月1日,连续3个整天,冷雨一直在下,大有料峭春寒迎节至的意思。

然而,“清明何处不生烟,郊外微风送纸钱”……在清明节慎终追远、敦亲睦族,似乎又当以感恩节去认知了。

那不,人还未出发,眼前浮现的不是无数次去父母亲坟地必经的那一条条田间小路吗?还有那座不高的山峦,不就是要到达父母亲坟地前必须攀爬的“花果山”吗?耳边响彻的不是小路旁边农舍敞坝边汪汪的狗吠吗?小憩时坐在老表的院坝里看到的不是那蔚为壮观的满山果树、果花吗?

此时,正早长鹰飞,樱桃该熟了,塔罗科血橙早就黄澄澄了吧?老表院坝前的月季烂漫了么?

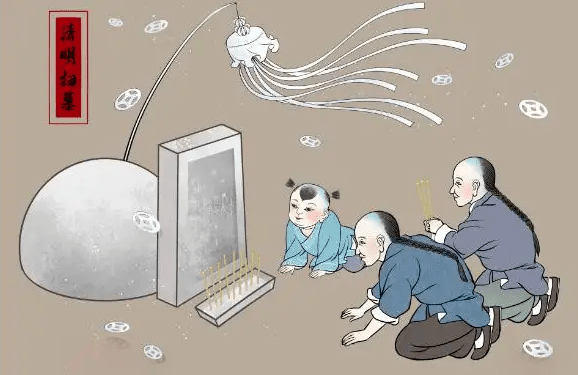

每年清明节,我们为人子女的都要去父母亲墓地祭扫。清理墓冢上的萋萋宿草,燃香焚纸,悉心地摆上供果,在袅袅青烟中叩礼问节……近年来,提倡无烟火祭扫,便以鲜花、纸花替代。尽管面对的是一堆青草葳蕤的坟冢,但祭神如神在,思亲则情随。因为,那种心诚所致的祭祀过程,总有内心的隐隐哀恸伴随,总有已故亲人的音容笑貌在眼前浮现……

记得母亲在世时,就曾以言传身教为我们作表率。她那时患有风湿性关节炎和慢性胃病,但每逢清明节,却不顾病痛,总要亲自带着我们去给阿婆扫墓。阿公呢,不知当时处于何种考虑,把他的墓地选择在了一个叫“石王溪”的地方。离城太远,交通很是不便。即使在母亲身体健康的情况下,每年去一次阿公墓地,都十分不易,就不要说那时的母病子孙幼了。当心有余而力不足,便唯有以心遥祭,作心诚则灵想了。

阿婆的墓地坐落在小城的皇都门外,那时没有公共汽车,每次去扫墓都是步行。我们的家原来是在小城上正街十字路南北向的一条巷子里,20世纪50年代末,曾经一度搬迁到东门附近的小巷内暂居。

于是,那年那月的清明节,我们便从东门插到皇都门,然后沿着石板路翻过一个斜斜的长坡,过了观音寺后,横穿过马路,再沿着一条弯曲的小路迤逦沿山沟而下,就看见阿婆的坟墓青草丛生着静立在沟底了。那时即便生活困难,但每年去给阿婆扫墓,除了焚烧些纸钱、点香燃烛外,母亲都要带上一些熟食作为祭品。而家乡的清明前后,正是嫩胡豆上市之时。因此,每次的祭品以“烙胡豆”(将生胡豆煮耙后用油炒)这类时新蔬菜作供,于没有“刀头”作为祭品的情况下,也就只能不得已而为之了。那时,也许是少年的大脑空白较多的缘故吧,至今,我的脑海里总是生动地浮现出那时母亲一手杵着拐杖,一手提着一个“猪腰子”形状的竹篮,里面的祭品用一块老蓝布覆盖着,后面紧跟着我们几个年幼子女的“清明上坟图”来。而岁月流逝经年,那幅图画却一直定格于我的脑际,每当清明节至,它便那般清晰而哀恸地浮现,并在眼前栩栩的延展……

1970年,父亲去世时,我还懵懂不晓事。也许是因为在我两三岁到十三岁的十年中,父亲的回家总是客居般聚少离多吧。于是,他的病逝,似乎只在心里生了一份幼稚的悲哀而已。

到1984年,母亲病逝,我便真的有天塌下来的哀恸。很长一段时间,都是在自责与愧悔中度过。责自己的愚顽不灵,恨自己长不大的种种逆反行为……母亲一手将我拉扯长大,那么地疼爱我。为了让我长大“有出息”,无时无刻不是以言传身教对我的懵懂不晓事动之以情,晓之以理。然而,我竟常常深违母亲意愿,糊涂混日。当稍有自省,母亲却一别长辞,那“无奈落花轻似梦”的追悔,又哪能是好一个悔字了得!

有时我在想,父母在,尚有来路。如今,只剩下归途的我们,当怎样延续绵延二千五百多年的孝文化,并引导后辈于效仿中,在清明节到来之时,当好一个“上坟子孙”,并代代传承下去?

是不是惟牢记:树高千丈,无论怎么开枝散叶,都是根的维系呢?!

唉,一年最忆的清明节!

来源:四川省地方志工作办公室

作者:王满堂(宜宾市作家协会会员,宜宾市南溪区作家协会会员)

配图:方志四川

用户登录

还没有账号?

立即注册