【方志四川•历史文化】陈伟平 曾为志 ‖ 客家移民与罗泉古镇

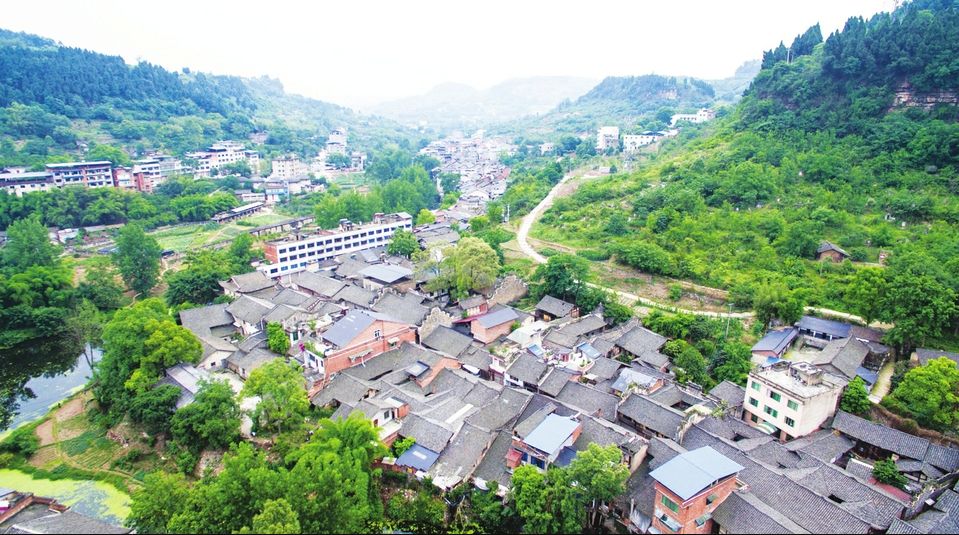

四川资中县罗泉古镇,古称罗泉井,被誉为“川中第一龙镇”。从空中看,古镇宛如一条巨龙,傍着珠溪河蜿蜒飞腾,龙头、龙颈、龙身、龙尾、龙爪清晰可辨。龙头由河东街、盐神庙、城隍庙、川主庙、南华宫、子来桥组成,盐神庙是龙冠。龙颈由老街构成,内有万寿宫、鼎兴宫、胡范渠书院等众多明清建筑。龙身由顺成街、中顺街、广福街组成,街内有天上宫、巧圣宫、胡范钦住宅等。龙尾由兴隆街组成。龙爪则由半山上的四维书院和珠溪河东面的禹王宫组成。

罗泉古镇历史悠久。相传三国时,诸葛亮曾在此山上扎营,后因连续干旱,河流断流,大军无水可饮。诸葛亮遂派兵在珠溪河边凿井取水。不几天,凿井成功,诸葛亮见井中泉水清澈,入口甘甜,又见井口似箩筐,便命名为箩泉井。后来全军一共凿开4口大井,即后来的桂花井、大坝井、花园井、观音井。传说清朝时,一“罗”姓官员将“箩”字上的竹头去掉,改为“罗”,并将罗泉井作地名使用。再到后来,民间又将“井”字去掉,俗称罗泉。

另有一种说法,宋代此地即有一座寺庙叫罗泉寺,该寺毁于明初,场镇得名源于寺庙名。真相被历史的尘埃掩埋,众说纷纭。

壹

罗泉复兴移民入川与盐业恢复

罗泉,走过1700多年的风雨,是一座因盐业而兴又因盐业而衰落的川中古镇。这里现存一座全国唯一的盐神庙,庙中供奉着盐业祖师爷管仲。罗泉地交仁、资、威三县,盐井开凿历史悠久,从秦代以来就是四川重要的产盐区。“始于秦、兴于宋、衰于明、复于清”,是其发展历史的高度概括。

盐神庙

明末清初的浩劫,使罗泉人口锐减,盐业生产陷于停顿。直到康熙年间,由于湖广填四川运动的推动,各省移民涌入罗泉,才使罗泉重焕生机。

雍 正 七 年(1729),为了管理盐务,清政府在罗泉设立了资州分州衙门,由从六品的同知驻扎。光绪《资州直隶州志卷八·食货志》:“雍正七年,于罗泉置分驻州判衙门,监理盐政。”

如此高的建制,在四川可谓绝无仅有,就连当时的富顺自流井也才只设立了分县衙门。极盛期的罗泉,井架矗立,车马辐辏,来自仁寿、资州、威远等地的物资在此汇聚,商旅不绝于道。

据不完全统计,清末罗泉所凿盐井约有1515口,所产食盐远销成都及藏区,盐业之盛毫不亚于邻近的富荣盐场。

推动罗泉盐业和场镇复兴的主力中,首当其冲的是数以千计的外省移民。尤其是来自闽粤的客家移民和来自湖南的湘籍移民,其中广东客家移民数量最多。

根据罗泉的南华宫《万年灯碑》记载,当时移入罗泉的粤东移民有17姓之多。这些客家人占据了罗泉最主要的盐井,借助盐业的发展集聚了大量财富,钟氏家族的第二代钟太琇就是其中的代表。

万年灯碑

贰

钟氏宗祠彰显家族繁盛的历史

钟氏家族来自广东镇平曹田尾,始祖钟昌琼于康熙六十一年(1722)来到罗泉。钟家最早以佃耕为生,钟昌琼除农业外还兼做乡村医生,悬壶济世,在罗泉号称“善人”。

他的次子钟太琇头脑灵活,不愿终生困于垅亩,将眼光投向了罗泉丰富的盐业资源,将资本悉数投资于盐井的开凿,成为罗泉盐业最早的复兴者之一。

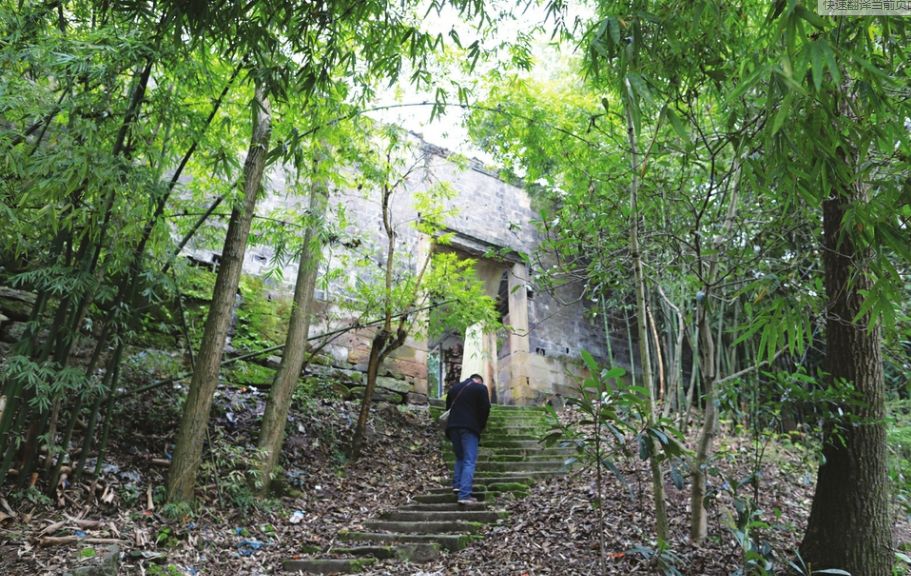

由他创立的同福灶是罗泉镇最大的盐灶之一,从清代一直繁盛到民国时期。当时钟氏族人修建的钟氏宗祠保存至今,其规模宏大,山门气势非凡,无不彰显着家族繁盛历史记忆。

同时,致富的盐商家族将大量金钱投入到罗泉城的市镇建设中,沿珠溪河自上而下,南华宫、盐神庙、城隍庙、东岳庙、鼎兴宫、万寿宫、禹王宫夹河对望,飞檐斗拱,琉璃生辉,九宫八庙一寺的古镇格局得以形成,其繁荣程度可比州城。

罗泉钟氏祠堂

在罗镇宫观中,保留下来大量的捐款碑刻,而位列捐名前列的多是钟、潘、林、曹几个客家大姓。目前在罗镇碑刻中,最早记录客家人参与重建庙宇的是东岳庙《重修观音殿小引》碑。

东嶽庙

该碑树立于乾隆末年,在题名中,钟昌琼和他的3个儿子以12千文的捐额位居榜首,位列第二者捐款1600文,钟氏捐资远超其他会首数倍。

在道光二十六年(1846)城隍庙的《重修城隍祠两庑碑》中,来自林氏、潘氏、钟氏、张氏的绅耆构成了建修的主力,承担了大部分资金,见证了盐商家族和古镇繁华的相生相存。

叁

返川粤 客家移民曹玉辉的创业史

在古镇的复兴中,留下了许多艰辛创业的故事。这些故事中既有如钟氏始祖钟昌琼一样,在罗泉行医济世,后来发家致富,千里还乡购置祭田的孝义典型,也有如潘氏始祖潘文龙一样,年过七旬,还携带四子一孙,徒步入川的创业先锋。

不过,最感人的故事,还是出自于曹氏家族。曹氏祖籍广东平远热水乡,雍正五年(1772),曹玉辉“日夜忧思,人稠地窄”,决心入川创业。他历经千辛万苦,来到罗泉井“佣工营生”,靠着“殷勤强健,忠实纯厚”的精神,在罗泉站稳了脚跟。

一、运送金骸 家仆竟因劳而死

根据罗泉《曹氏族谱》记载,他“每逢农忙之时,日值工粟盈斗”。生活稳定后,曹玉辉想起远在广东的家人,又徒步返回广东接来母亲刘氏、妻子刘氏和弟弟曹玉彩,一家人得以团聚。

经过打拼,到雍正十三年(1735)时,曹氏一家已经存有花边银一百六七十两,遂在乾隆四年(1739),约来罗泉的同族兄弟曹德先,从当地胡氏手中,买下位于罗泉井老鹳嘴田土一股,册名“曹辉兴”,载粮八斗。

其中,曹玉辉出资160两,曹德先出资192钏。曹玉辉占业三分之二,曹德先占业三分之一。两人在新业各修一四合院,上下相依。这就是今天的曹家上下院子。

客家人崇拜祖宗,敦族睦宗。想到远在广东的父亲坟墓无人祭扫,每逢清明,曹玉辉兄弟都寝食难安。乾隆二十八年(1763),曹玉辉决定第三次返回广东,将父亲曹赞勋、大娘曾氏的骸骨背入四川。

族谱记载,这次返程“任千辛万苦,不辞跋涉,历经险远,得以承先裕后”。为了运送金骸,这一次,曹玉辉和堂弟曹德先从广东携带了一名家仆同返。

该家仆一路上尽心尽责,历经艰辛,待回到罗泉后,竟因劳而死。为纪念这位无名忠仆,曹氏族人特别将其安葬到曹氏祖坟之侧,褒奖其义。

今天,我们仍可看到曹氏祖坟的布局与广东原乡客家墓葬丝毫不差。坟墓墓堂合围,向内聚集,宛似客家民居围龙屋,体现了客家人的家族凝聚力。可惜的,忠仆的坟茔已被农田开垦侵蚀,湮没不见。只有他的故事还在曹家后人中传颂。

曹氏祖坟曹赞勋墓,忠仆就葬在坟侧。

这段5000多里的路途,曹玉辉竟然往返了3次,在整个巴蜀地区难得一见。正如《曹氏族谱》所言:“广州老屋至罗泉,路有五千三百四十里之遥。玉辉三次来回罗泉至广州,可见千辛万苦,不辞跋涉,历经险阻,得与承先启后,使我族落担蜀地。凡为子孙者当念我祖我宗贻谋燕翼之情,深刻于骨,刻骨铭之于心也。”

二、族谱记录 往返川粤两地路线

为铭记来川创业的不易,曹氏后人将其往返的途程详细地记录到族谱中,代代传颂,成为我们今天感受填川移民真实经历的最珍贵资料:

水路:资中搭船走泸州到重庆(12日)、到宜昌府(10日)、至湘潭县(8日)、到萍乡县(16日)、再走旱路过山(60里)到庐墟上船至樟树镇(8日),再转江乘船到赣州府(16日)、再船至会昌县到筠门岭(12日)、上岸到广东平远县热水乡(240里)。

旱路:罗泉120里,资州府90里,内江县120里,隆昌120里,永川县120里,走马岗90里,重庆府关口140里,善背陀120里,羊鹿口110里,培州关口(进小河)走羊角七120里,中坝嘴80里,到彭水县160里,郁山镇140里(川湖交界),黔江县220里,来凤镇360里,永定县180里,慈里县180里,常德府大关口180里,龙扬120里,沿江县180里,长沙省关口220里,湘潭县90里,醴陵120里,萍乡县100里(江湖交界),远州府140里,分宜县140里,吉安县180里,赣州府大关口420里,会昌县420里,均门岭100里,城江县80里(广江交界),平远县120里,热水乡100里,老屋。

这份珍贵的行程表,反映了当时客家人移民迁川、往返川粤两地的路线,是研究移民历史不可多得的文献资料。

其实,除了曹玉辉,其族兄弟曹德先的入川经历也可圈可点。

曹德先的父亲叫曹子熙,雍正五年(1772)同曹玉辉一样,投身于入川的滚滚人流中。不幸的是,曹子熙在半途突发疾病亡故,留下了续弦古氏和3个儿女。

虽然身处异乡孤苦无依,但古氏意志非常坚定,决心继续前行。她将丈夫的骨灰背负在身,携子带女,历经艰难,最终来到罗泉落业。彼时,曹德先不过18岁,其妻刘氏才17岁。

就是这位坚强的女性,“十有三年以来,坚耐矢志,操作勤俭,日积月累,存有十余金。”最后帮助儿子曹德先于乾隆四年(1739)与同族兄曹玉辉购置了老鹳嘴田地,成为曹氏家族世代尊崇的开基祖母。

曹氏族谱有云:“慈顺留题古氏颁,于归进旺岂偷闲。迁移锦地离乡井,现出青云去故关。一路艰辛诚万苦,半途而度历千山。携男得穴持家务,配女名门把婿删。”

乾隆二十八年(1763),曹德先和曹玉彩同回广东,把生母蓝氏的金骸背入四川,同父亲合葬于罗泉老鹳嘴。

罗泉全景

由于生产工艺等原因,罗泉的盐业渐渐凋零,风光不再。新中国成立后,客家移民也慢慢丢失了客家话,客家记忆渐渐淡去。

只有那些石碑的铭文、泛黄的家谱还记载着这段历史。偶尔坐在茶馆里的老人间或还谈起这些家族往事,往事就像冬日里无声流淌的珠溪河。

来源:《华西都市报》(2019年3月7日)

文:陈伟平 曾为志

图:曾为志

用户登录

还没有账号?

立即注册