【非遗】手与心的交融与传承——巴蜀巧艺‖郭桂玲

本文载《巴蜀史志》2022年“非物质文化遗产”增刊

手与心的交融与传承——巴蜀巧艺

郭桂玲

非物质文化遗产是中华民族五千年创造的极其丰富和弥足珍贵的文化财富,蕴涵着中华民族特有的精神价值、思维方式、想象力和文化意识。它记载着各民族的文化认同和归属感、各民族的文化发展的根脉、各族人民在与自然和社会交流中的对话,传承着民族的情感,留存和凝聚着人类先民的聪颖和智慧,是彰显中华民族精神特质的重要载体,是中华民族传统文化的根和源。

巴蜀巧艺天工之美

四川是一个多民族地区,四川人民以独特的想象力和创造力,在长期的生产生活过程中创造了博大精深、丰富多彩、浩如烟海的非物质文化遗产,形成了独具魅力的巴蜀文化,在中华民族文化发展史上占有重要位置。

《考工记》载:“天有时,地有气,材有美,工有巧。合此四者然后可以为良。”千百年来,勤劳睿智的巴蜀人民凭借天时地利和匠心巧手,秉承中华文化精神,赓续不断、进取不息,始终坚持工艺造物的人文意义和社会功用,遵循非物质文化遗产的固有规律及属性,崇尚心性与物性、人为与造化的和谐默契,追求巧应妙合、天时、地气、材美、工巧诸因素的“天工之美”,创造了品类丰富、手法精妙、宛若天成、境界独到的非物质文化遗产,显示了巴蜀人民独运匠心、巧而得体、精而合宜的人文思想智慧和巴蜀巧艺,表达了向往、追求美好生活的方式和形式。

巴蜀巧艺历史悠久

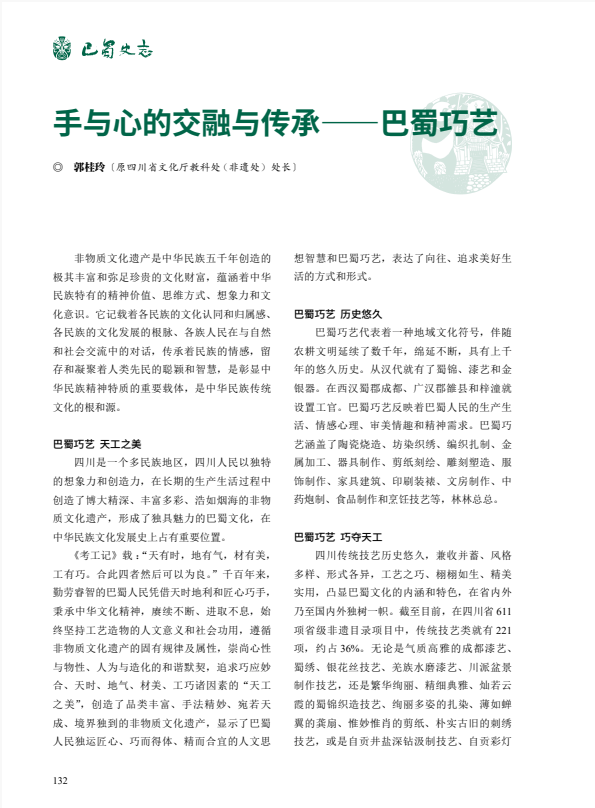

巴蜀巧艺代表着一种地域文化符号,伴随农耕文明延续了数千年,绵延不断,具有上千年的悠久历史。从汉代就有了蜀锦、漆艺和金银器。在西汉蜀郡成都、广汉郡雒县和梓潼就设置工官。巴蜀巧艺反映着巴蜀人民的生产生活、情感心理、审美情趣和精神需求。巴蜀巧艺涵盖了陶瓷烧造、坊染织绣、编织扎制、金属加工、器具制作、剪纸刻绘、雕刻塑造、服饰制作、家具建筑、印刷装裱、文房制作、中药炮制、食品制作和烹饪技艺等,林林总总。巴蜀巧艺巧夺天工四川传统技艺历史悠久,兼收并蓄、风格多样、形式各异,工艺之巧、栩栩如生、精美实用,凸显巴蜀文化的内涵和特色,在省内外乃至国内外独树一帜。截至目前,在四川省611项省级非遗目录项目中,传统技艺类就有221项,约占36%。无论是气质高雅的成都漆艺、蜀绣、银花丝技艺、羌族水磨漆艺、川派盆景制作技艺,还是繁华绚丽、精细典雅、灿若云霞的蜀锦织造技艺、绚丽多姿的扎染、薄如蝉翼的龚扇、惟妙惟肖的剪纸、朴实古旧的刺绣技艺,或是自贡井盐深钻汲制技艺、自贡彩灯传统制作工艺、高桩彩绘绑扎技艺、徐氏泥彩塑工艺、羌族碉楼营造技艺、藏族建筑砌石技艺、彝族建筑技艺、川南民居木作技艺、摩梭人传统民居建筑技艺、踏板房建筑、羌家石雕房与吊脚楼等传统民居营造技艺,都反映了巴蜀手艺人巧在人心,匠心独运,手与心的交融,对于天然材料的巧妙利用,其人力之功胜过造化神奇。

在非物质文化遗产保护中,传承是灵魂,也是核心,传承人又是非物质文化遗产保护的核心和重点,是非物质文化遗产的重要承载者、持有者、传递者及守望者。众多的巴蜀巧工非遗传承人“择一事、终一生”,自少到壮而老,穷毕生之财力与心思,制造一物,兢兢业业、精益求精。坚持不忘初心、始终如一,坚持淡泊明志、宁静致远。见证了他们对于非遗技艺、才艺的升华,对于非遗技艺、才艺的情怀,对非遗技艺、才艺的坚持和专注,对于非遗技艺、才艺匠心和气质。

巴蜀巧工非遗传承人,继承了先辈们世代相承口耳相传的口诀、绝技,通过手与心的交融“识见”能力,对材料、天时、地气等客观因素进行综合思考后因材施艺,正如《韩非子.有度》说:“巧匠目意中绳,然必先以规矩为度。”巴蜀巧工不仅能造可用之物,还让其物富有神采,表达出一种工艺境界和工艺哲学,呈现出艺术人文、丰富的知识和经验。

织锦人生。从蜀锦织造技艺、丝绸传统织染技艺、蓝印花布制作技艺、自贡扎染工艺、手工打结丝毯编织技艺、傈僳族火草织布技艺、四川苗族蜡染、唐昌布鞋传统制作技艺、雅安全手工工艺软包皮拖鞋制作技艺等非遗项目中,世人目睹了生活和艺术的完美融合。

抟泥成器。烧造技艺是中华民族对人类的卓越贡献。荥经砂器、桂花土陶传统制作工艺、邛陶烧造技艺、隆昌土陶制作技艺、绿釉陶瓷品制作技艺、阿西土陶烧制工艺、德格麦宿传统土陶技艺等,既有较高的科技含量,又体现了中国人特有的美学和人文追求,向世人展示了“匠手巧抟泥,化尘埃为神奇”的精湛技艺。

锻造辉煌。银花丝技艺,采用填丝、累丝、炭丝、穿丝、搓丝交互,以及在银片上錾出点、线、面浮雕图案等工艺,不仅工艺炉火纯青,其作品结构严谨、造型别致、玲珑剔透、虚实相间,堂皇富丽、精美绝伦,具有浓厚的东方色彩;凉山彝族银饰手工技艺、羌族银饰锻制技艺,经过熔炼、锻打、錾花、镂刻、抽丝、盘丝、乌银镶嵌、焊接、酸洗等工艺,呈现出具有浓郁的民族特色和独特的地域风格;白玉河坡藏族金属手工技艺、藏族金属制品加工工艺、花色青铜锻造技艺等,把“时间烈焰的锻造、生活的千锤百炼”诠释得如此完美。

经纬天地。油纸伞传统制作技艺、道明日用竹编技艺、青神竹编工艺、渠县刘氏竹编工艺、瓷胎竹编工艺、龚扇、德阳潮扇传统工艺,肌理、纹样唯美,做工绝巧;沐川草龙编扎技艺、金鸡风筝扎制技艺、怀远藤编、新繁棕编等,造型千变万化,体现了巴蜀巧工妙意绘心。

锦绣人间。蜀绣、羌绣、藏绣、彝绣、苗绣、小凉山彝族刺绣、嘉绒藏族编织挑花刺绣等,工艺细腻、技艺精湛,用一针一线勾画最精美的图案和作品;凉山彝族毛纺织及擀制技艺、藏族毛纺织品编织技艺及以丝毯手工编织技艺,其精心的选料、精美的构思、精致的做工,以及多种多样的表现手法,体现出浓郁的宫廷艺术和民族风格。

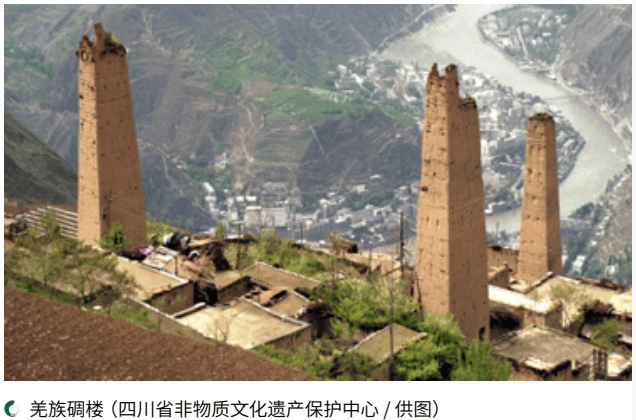

点石化金。白花石刻工艺、黎渊石雕石刻等,细腻精巧、晶莹剔透、雍容华贵;安岳石刻制作工艺、隆昌青石雕刻技艺、雾山石刻、珙县石雕等,粗放大气,妙趣天成,其手法呈现出石性美、自然美、意韵美;富顺手工微刻技艺、贾氏微刻等,内容题材广泛,构图完整,技法丰富多样,作品高雅、精致古朴,刀法繁复,集线刻、浅浮雕、深浮雕、高浮雕、圆雕等于一体,凸显了微刻艺人的精湛技艺。

以刀代笔。竹刻工艺是远古先民在生活中自然而然形成的工艺,竹刻采用自然纹理与雕痕、光滑与粗糙、凹面与凸面、圆刀排列与平刀切削的对比手法,充分表现生活中的应用功能。江安竹雕制作工艺在传统皮雕技艺上运用国画技法,采用难度极高的镂空雕手法,创作出素雅优美或气势磅礴粗犷、质朴的作品,“以刀代笔”“以书画入竹刻”,突出了竹刻工艺独到的理念和方法。其技艺精湛圆熟,融合了中国画和民间工艺的雕刻技艺与艺术精华,形成竹雕工艺独有的艺术语言。德格印经院藏族雕版印刷技艺,保持了13世纪以来的传统手工雕版操作方法,为中国古老的印刷文明提供了不可多得的原始例证。

金漆髹饰。成都漆艺、彝族漆器髹饰技艺、羌族水磨漆艺,以天然生漆、实木为原料,胎体不拘,做工讲究,是集艺术性和实用性为一体的手工作品。金漆镶嵌髹饰以精美华丽、富贵典雅、光泽细润、图彩绚丽闻名于世。采用雕嵌填彩、雕填影花、雕锡丝光、拉刀针刻、隐花变涂等髹饰技艺,其高超的技艺水平和不朽的艺术价值,是古代劳动人民智慧和艺术的结晶。

品味醇美。川菜烹饪技艺、钟水饺传统制作技艺、夫妻肺片传统制作技艺、赖汤圆传统制作技艺、宜宾燃面传统制作技艺,泸州老窖酒酿制技艺、五粮液酒传统酿造技艺、水井坊酒传统酿造技艺、剑南春酒传统酿造技艺、古蔺郎酒传统酿造技艺、沱牌曲酒传统酿造技艺,蒙山茶传统制作技艺、南路边茶传统手工制作技艺、蒙顶黄芽传统制作技艺、叙府龙芽传统制作技艺、川红工夫红茶制作技艺、七佛贡茶茶饼制作工艺,泸州市先市酱油传统酿制技艺、“五比一”酱油酿造技艺、保宁醋传统酿造工艺、护国陈醋传统酿制技艺、思波醋酿造技艺等,独特唯美的佳茗、琼浆、菜肴和调味品,不一样的风味无不增强了人们味觉和食欲,其酿造制作技艺无不彰显着巴蜀巧工无限的想象力和别具一格的独特技艺。

巴蜀巧艺杰出价值

巴蜀巧工在长期社会生产、生活实践中共同创造的传统技艺,蕴含着中华民族的文化价值观念、思想智慧和实践经验,是非物质文化遗产的重要组成部分,是在生活中产生的文化和美学,是融入现代社会经济、与广大人民群众关系密切的文化,是地域文化的重要标志。

巴蜀巧艺具有悠久的历史传承,是创造性的手工劳动和因材施艺的个性化工艺技艺,具有工业化生产所不能替代的特性。它不仅仅是有关商品生产的经济活动,更是传递人文精神、价值观念和社会意识的文化活动,是非物质文化遗产保护工作与当代文化建设和经济社会发展相互协调、相互促进的重要策略。

巴蜀巧艺的保护与传承,有助于传承与发展中华优秀传统文化,涵养文化生态,丰富文化资源,增强文化自信;有助于更好地发挥手工劳动的创造力,发现手工劳动的创造性价值,培育和弘扬精益求精的工匠精神;有助于促进就业,实现巩固拓展脱贫攻坚成果,提高城乡居民收入,增强传统街区和村落活力。

巴蜀巧艺创新发展

按文化和旅游部、教育部、科技部等十部门印发的《关于推动传统工艺高质量传承发展的通知》精神,巴蜀巧艺的创新发展,要立足中华民族优秀传统文化,学习借鉴人类文明优秀成果,发掘和运用传统工艺所包含的文化元素和工艺理念,丰富巴蜀巧艺的题材和产品品种,提升设计与制作水平,提高产品品质,培育中国工匠和知名品牌,使巴蜀巧艺在现代生活中得到新的广泛应用,更好满足人民群众消费升级的需要。

巴蜀巧艺创新发展,要尊重优秀传统文化、尊重地域文化特点、尊重民族传统,保护文化多样性,维护和弘扬巴蜀巧艺所蕴含的文化精髓和价值。要坚守工匠精神,厚植工匠文化,倡导专注坚守、追求卓越,树立质量第一意识,推动品质革命,加强品牌建设,多出精品、多出人才;培养高水平大国工匠队伍,培养巴蜀巧艺专业技术人才和理论研究人才,提高传承能力,增强传承后劲;激发创造活力,保护巴蜀巧工个性,挖掘创造性手工的价值,激发因材施艺灵感和精心手作潜能,恢复和发展濒危或退化的优秀技艺和元素;在保持优秀传统的基础上,探索手工技艺与现代科技、工艺装备的有机融合,提高材料处理水平,切实加强成果转化;强化质量意识、精品意识、品牌意识和市场意识,培养壮大“川”字号传统技艺特色产业群;分类施策、推动区域性传统技艺品牌,增加核心竞争力;找准巴蜀巧艺和现代生活连接的主要路径,加快巴蜀巧艺与现代生产方式结合,确保传统技艺不变味,提高巴蜀巧艺产品的整体品质和市场竞争力;拓宽巴蜀巧艺产品的推介、展示、销售渠道,鼓励在传统技艺集中的历史文化街区和村镇、自然和人文景区、传统技艺项目集中地,设立巴蜀巧艺产品的展示展销场所,集中展示、宣传和推介具有民族或地域特色的传统工艺产品,推动巴蜀巧艺与旅游市场的结合;促进就业增收,发挥巴蜀巧艺覆盖面广、兼顾农工、适合家庭生产的优势,扩大就业创业,巩固脱贫攻坚成果,增加城乡居民收入;坚持绿色发展,增强生态保护意识,巴蜀巧艺高质量传承发展要守住生态红线,既要重视经济效益,也要注重人文精神传承传播,合理利用天然材料,反对滥用不可再生的天然原材料资源,禁止使用非法获取的珍稀动植物资源。

作为非遗大省的“天府之国”,在历史的长河中孕育了无数千古传承、魅力无穷的非物质文化遗产。在当下,更要不遗余力地努力推动巴蜀巧艺高质量传承和发展,再上新台阶。

(本文载《巴蜀史志》2022年“非物质文化遗产”增刊)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:郭桂玲〔原四川省文化厅教科处(非遗处)处长)