【人物访谈】42年军旅梦 惊涛骇浪筑军魂‖魏伯良

本文载《巴蜀史志》2022年第1期

42年军旅梦 惊涛骇浪筑军魂

口述:魏伯良

整理:《巴蜀史志》编辑部 考拉看看

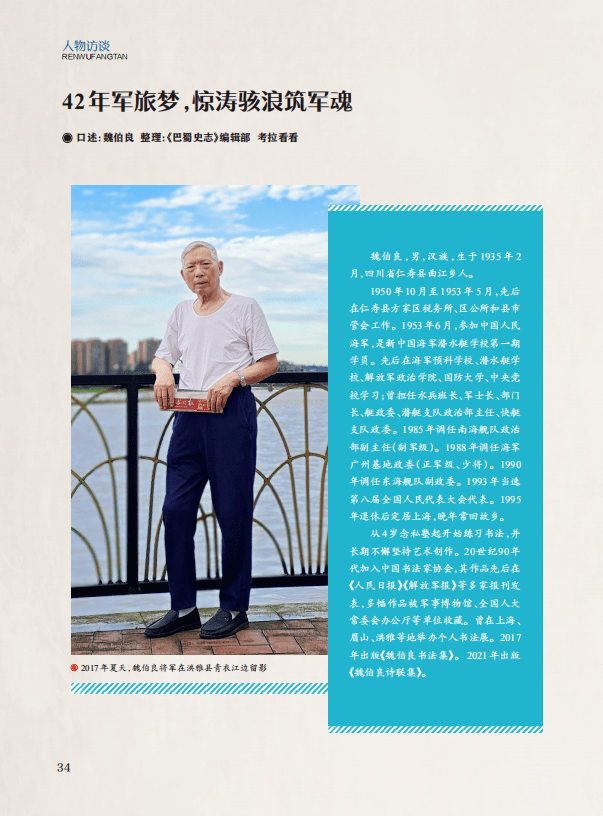

魏伯良,男,汉族,生于1935年2月,四川省仁寿县曲江乡人。

1950年10月至1953年5月,先后在仁寿县方家区税务所、区公所和县市管会工作。1953年6月,参加中国人民海军,是新中国海军潜水艇学校第一期学员。先后在海军预科学校、潜水艇学校、解放军政治学院、国防大学、中央党校学习;曾担任水兵班长、军士长、部门长、艇政委、潜艇支队政治部主任、快艇支队政委。1985年调任南海舰队政治部副主任(副军级)。1988年调任海军广州基地政委(正军级、少将)。1990年调任东海舰队副政委。1993年当选第八届全国人民代表大会代表。1995年退休后定居上海,晚年常回故乡。

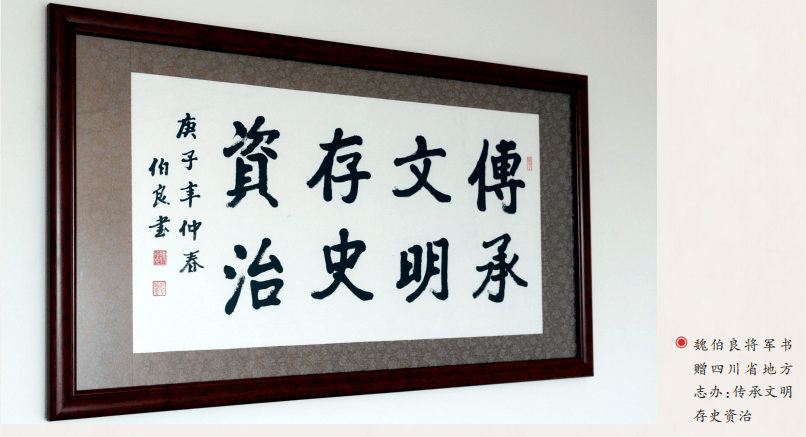

从4岁念私塾起开始练习书法,并长期不懈坚持艺术创作。20世纪90年代加入中国书法家协会,其作品先后在《人民日报》《解放军报》等多家报刊发表,多幅作品被军事博物馆、全国人大常委会办公厅等单位收藏。曾在上海、眉山、洪雅等地举办个人书法展。2017年出版《魏伯良书法集》。2021年出版《魏伯良诗联集》。

2017年夏天,魏伯良将军在洪雅县青衣江边留影

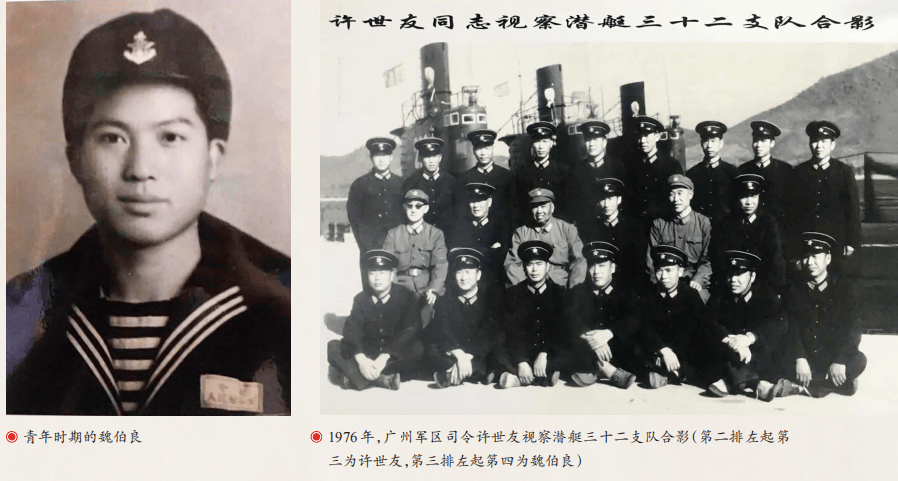

1935年,魏伯良出生于四川省仁寿县曲江乡冷家沟的一户农民家里。15岁参加工作。1953年,18岁的魏伯良参加中国人民海军,成为中国人民解放军海军潜水艇学校第一期学员。经过两年在校学习,1955年以全优成绩顺利毕业,荣立三等功。被分配上艇后,担任潜艇电工班长。上艇第一年就被评为本专业一级技术能手。

从班长到军士长、部门长到艇政委,再到快艇支队领导,魏伯良在30年潜艇部队生涯中,共服役3型6艘潜艇;由于思想、作风、技术过硬,其间多次立功受奖。1957年3月6日,魏伯良被评为海军首届积极分子代表,在中南海受到毛泽东主席、周恩来总理等老一辈中央领导亲切接见。

魏伯良由于工作认真,受到部队党组织重视和培养,先后到解放军政治学院、国防大学、中央党校学习深造。离开潜艇部队后,又担任过快艇支队政委、海军广州基地政委、东海舰队副政委。1988年被授予海军少将军衔,1993年当选第八届全国人大代表。至1995年退休,在中国人民解放军海军部队服役42年。

童年时光 苦难随行

1941年,魏伯良6岁,父亲外出务工,突患疾病,猝然离世。家里的顶梁柱没了,一家人的生活随即陷入危机之中。面对苦难,魏伯良刚过30岁的母亲毅然承担起家庭重任,独自抚养两个孩子。父亲的早逝令幼年的魏伯良体会到生活的艰辛,母亲忙碌的背影和姐姐辛勤的劳作,成为他记忆中最深刻的剪影,全家人的日子一直过得非常穷困艰难。

1948年,国民党政府为支撑其崩溃局面,决定废弃法币,改发金圆券,强制将黄金、白银和外币兑换为金圆券。这项政令使商品流通瘫痪,一切交易转入黑市,整个社会陷入混乱。“钱币”变得越来越不值钱,昨日金圆券最高面额还是100元,今天竟变成50万元,到明天甚至变为100万元。金圆券流通不到1年,形同废纸,国民党政府财政金融陷于全面崩溃。对于底层百姓来说,金圆券的影响非常恶劣。短短几十天,造成市面物资奇缺,物价飞涨,许多老百姓手中一大捆金圆券却连2两盐和1包火柴都买不到。所以当时老百姓都把国民党称为刮民党。

在这种情况下,魏伯良原本贫苦的家庭遭遇更多艰辛,全家人终年辛勤劳作,却也只能靠仅有的一点薄地种出少量收成来解决温饱,苦度饥寒。

农家少年 寒窗苦读

为维持生计,母亲和未成年的姐姐,除白天在地里勤劳耕作,夜晚还要在家里织布纺纱,即使是寒冬数九也不敢懈怠。一年四季节衣缩食,为的是积攒点钱来供魏伯良读书。当时,乡里地主富农有钱人家孩子上学的都很少,就更别说穷苦人家的孩子了。

在母亲和姐姐支持下,魏伯良4岁开始在村里的私塾拜师就读,此后8年从未因学费问题中断学业。从私塾启蒙,到曲江小学,再到仁寿县立中学,母亲的坚持让魏伯良受益终生。直到现在,魏伯良每次谈到自己的母亲,都会感慨地说:感谢自己的母亲,是母亲坚持送他读书,才有今天。至今他仍记得母亲的叮嘱:没有文化就没有未来,会受人欺负。

魏伯良不负母亲和姐姐的付出与期盼,在学校一直保持优异成绩。放学回家后,他积极主动帮助完成家里的农活和家务活。

小学毕业时,魏伯良以仁寿县第一名的成绩考入仁寿县立中学,在乡间引起轰动。一位出身贫苦的少年郎,以毅力和恒心为动力,自强不息地改变自己的命运,不得不引人惊叹。亲友们听到消息很高兴,主动助学,给予帮助。

虽然家庭贫寒、时局艰辛,魏伯良仍格外珍惜来之不易的上学机会,寒窗苦读,勤奋学习,成绩优异。他还特别喜欢书法,从私塾开始,就跟随老师学习。即使缺少纸笔墨砚,魏伯良也坚持在一张纸上反复临摹字帖。每逢学堂举办书法比赛,他都独占鳌头,成绩斐然。贫困艰辛是那个时代的主题,但魏伯良一家从未放弃对生活的希望。战争、饥饿、苦难不曾让他们停下脚步,未来、希望、梦想是他们奋进的源泉。

扎根基层 积累经验

1949年12月28日仁寿解放,随后仁寿县人民政府公开进行干部招考。当时就读于仁寿县立中学的魏伯良看到招考通知后报名参加考试。此次招考内容非定式化,主要包括算术、简历拟写、基础知识问答等。对成绩向来优秀的魏伯良来说,这些知识考核相对容易,于是顺利通过招考,参加工作,由一个贫苦知识青年逐步成长为国家社会发展需要的人才。

在乡村基层工作中,“减租退押”、建立农会、清匪反霸等锐意革新的工作拓展并丰富了他的视野。1950年,他通过招聘进入仁寿县方家区税务所工作,第一站就在龙桥乡。也就是在这一年的大年三十晚上,15岁的魏伯良孤身一人打个小灯笼,带着当天收到的大额税款,翻越路途遥远且没有人烟的波铛岭。此地曾是强盗出没之地,一边是碎石常坠的悬崖峭壁,一边是水流湍急的河滩,中间是蜿蜒曲折的小路,既怕强盗拦路抢劫,又怕传说中的鬼怪现身,魏伯良一路小跑,冷风一吹,吓得虚汗直冒。但按规定公款不能留在当地过夜,使命在肩,他没有退缩,硬是大着胆子步行30多里路,安全地把税款如数交到区税务所,又摸黑返回龙桥驻地。此后3年,他相继转入区公所、县市管会工作。年龄虽小,但他工作一丝不苟、兢兢业业、任劳任怨,颇得各级好评。

家国情怀 志存高远

中华人民共和国成立后,为反对帝国主义侵略,建立一支强大的海军成为当务之急。中央决定建立多所海军学校,培养海军建设人才,开始在全国各地陆续招收有志青年加入海军队伍。

魏伯良得知海军征兵信息后欢欣鼓舞,立刻萌发参军意愿。年轻人总是向往外面的世界,渴望穿上军装报效祖国。此前3年基层工作期间,抗美援朝战争爆发,魏伯良曾报名参军,但因他是家中独子,不符合征兵条件而被拒绝。对他而言,此次海军部队招收新兵,无疑又是一次参军的机会。年轻的魏伯良身材高大,性格活泼,喜欢打篮球,球技也不错。在一次篮球比赛中,恰遇征兵的解放军军官也参赛,彼此互为欣赏。机缘巧合之下,终于圆了他的参军梦。

“20世纪50年代初的时候,百姓们干活都很拼,年轻人都想往外走,因为我们总想为国家做点事。例如那时各地立县,需要干部,我们都主动报名。抗美援朝时,我们也是踊跃报名。这是一种国家认同感,是那个时代赋予我们的独特情感。”魏伯良将军回忆起过去,认为参军的初心动力是源于对国家和民族的认同。他说:“年轻嘛,总想看看外面的世界,总想学更多的本领,做更多的事。”

砥砺奋进 逆势而上

1953年6月,魏伯良等几百名新兵,来到南京草鞋峡的海军预科学校,接受新兵入伍训练。9月,魏伯良被选拔到青岛市登州路77号“岳鹤兵营”(德占领时期的一处兵营),这里就是新建的第四海军学校——潜水艇学校。在校初期,同学们一面学文化为进入本科学校学习做准备,一面搞劳动挖地基为盖学校打基础,3个月后正式转入本科学习。魏伯良被分配到机电部门电工班,并被任命为电工教学班班长,享受正班级待遇,每月津贴6元,免除公差勤务,主要任务是带领大家认真搞好学习。

1955年4月,经过两年专业学习,魏伯良在新盖起来的潜水艇学校——如今的潜艇学院里,领到毕业证书。分配上艇后,被正式任命为403潜艇的电工班长,从此开始他的潜艇生涯。但令他没想到的是,实战训练远比想象中更加辛苦。

当兵辛苦,潜艇部队的兵更加不易。何况当时国际形势紧张,不测情况时有发生,尤其是潜艇战备值班部队,“常备不懈”已成为广大官兵心中的“座右铭”。尽管上级领导十分关心,但休假探亲还是难以保证。魏伯良就是这样由于战备紧张,第一年的休假探亲推迟,第二年又推迟,等到第三年休假时,在回家路上却得知刚满3岁的大儿子前几天因病离世。

可贵的是,母亲、妻子和他见面时对孩子的事只字未提,大家都把悲伤深深埋在心里,宁可忍着悲痛,也不动摇军心。

除长时间备战任务考验人外,平时出海训练的考验也不可小觑。尤其是水上航行遇到风浪袭来时,潜艇呈螺旋式翻滚,几乎所有人都会晕船、呕吐。潜艇晕船比其他晕船更为强烈,有人甚至连胆汁蛔虫都吐了出来。

但再苦再难,只要坚持就是胜利,魏伯良如是说。

30年潜艇征途 闯过三道难关

如果说晕船只是潜艇兵需面对的第一道难关,那么在潜艇部队的30年时间里,魏伯良和战友们还一起以坚强的毅力闯过了更困难的三道难关。

当时,我国使用的是老式苏制潜艇,远没有今天的国产潜艇先进,在水下航行时会产生高温、潮湿、缺氧,这三道技术难题当时无法解决。“高温”:因潜艇长期处于水下航行状态,主机舱温度一般都在35°C以上;“潮湿”:由于艇内温度差异,造成舱内湿度过大;“缺氧”:即在完全密闭的舰壳内,长时间得不到良好的通风通气。这三者叠加起来,再加上淡水珍贵,对艇员的身体影响不小,如皮肤长痱子、睡眠不足、嗅觉失灵等,都是对意志力的极大考验。

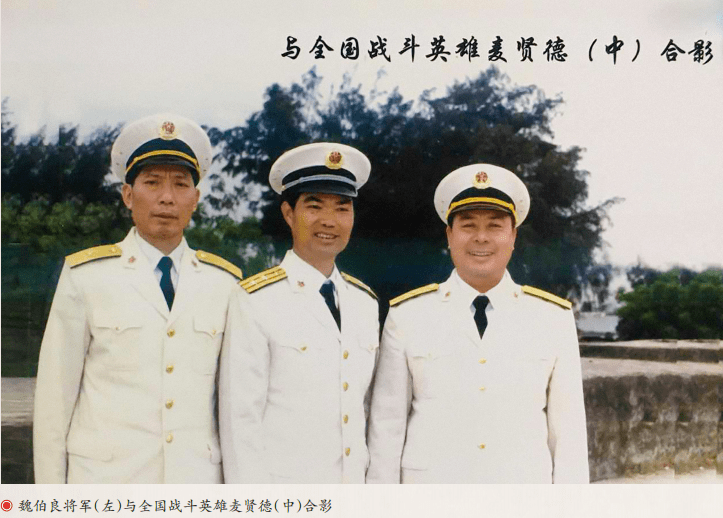

虽然潜艇上有着各种艰苦,但官兵一致、齐心协力,水下的生活,也有许多有趣难忘的珍贵记忆。如召开水下运动会,战士们开联欢会,唱军歌,表演各种绝技等。从艇长到士兵,穿的衣服一样,吃的饭菜一样,互相帮助,互相学习,战友之间情深义重。朱德元帅逝世时,魏伯良和战友们正在深海执行任务,依然庄重地为朱德元帅举行了水下追悼会。即便是几十年过去,能聚集在一起的战友们,白发苍苍,谈起潜艇生活,依然无比充满感情,引以为豪。从无到有、从难到易、从旧到新,一代又一代潜艇士兵们砥砺奋进、无私奉献。在30年潜艇服役时间里,魏伯良共服役3型6艘潜艇,经历中国潜艇部队最为艰辛,但也是高速发展的一段岁月。从20世纪50年代引进苏联潜艇,到21世纪初094型战略核潜艇开始建造,中国的潜艇事业在他们的见证下走过意义非凡的历程。魏伯良将军说:“有许多战友比我更优秀,我只是其中普通的一个老兵,当兵时间长一点而已。”

2018年,老将军应邀登上辽宁舰航母参观,感慨万分,说:“这是大国重器,富国强兵,这是我们中国多少代人的梦想啊!”

将军翰墨 遐迩溢香

1983年,48岁的魏伯良离开潜艇部队,被调任快艇支队政委。1985年调任南海舰队政治部副主任(副军级),1988年调任海军广州基地政委(正军级、少将),1990年调任东海舰队副政委,直至1995年退休。

退休后,魏伯良将军把主要精力放到热爱的艺术上。他幼年时的书法功底一直不曾落下。2015年和2016年,连续两年举办“八一建军节”魏伯良个人书法作品展。2017年,以“爱我人民爱我军”为主题的魏伯良书法展暨《魏伯良书法集》首发式在眉山三苏祠启动,观展人潮如涌,来自四川省文联《现代艺术》编辑部、三苏祠博物馆、西南大学书法研究所等单位和文艺界的30多位名家名人在此参加研讨会。在上海虹口,也开展了魏伯良书法作品研讨会活动。

经过几十年钻研,魏伯良将军的书法功底愈显深厚。鉴赏他的书法,不仅能看到军人的豪迈气概,还能感受到陈情达意的儒将风度。他的榜书大字笔力遒劲、张弛有度,映照出几十年军旅生涯的壮阔美感;小字作品大气典雅、刚柔并济,展现出对工作端正严谨的态度。

如今,87岁高龄的魏伯良将军仍精神矍铄、耳聪目明,书法创作时提笔有力、下笔劲健,作品柔韧有余、轮廓鲜明。他的书法是对传统艺术的继承和沿袭,亦是对现代作品的创新和突破。退休20多年来,他行走各地,积极参加书法公益活动,也与文艺界的新朋故友结下真挚友谊。他的足迹走遍山山水水、墨迹也留在五湖四海,无论是在洪雅县高庙镇为古镇老街村民写对联,还是参加眉山市文联组织的百人送万福活动,或在丹棱县幸福古村,他都是一个非常受追捧和敬仰的书法家。在仁寿老家,春节到了,即使在寒风凛凛中,他也和当地书法家们一起,为当地百姓写春联、送祝福,一写就是两个多小时。“群众有需求,我就没理由拒绝。”即便腰酸背痛,他也一直在坚持。在上海,他也会每年抽一些时间为战士们义务书写书法作品。

魏伯良将军以书会友,从不吝啬墨宝,常赠予来访宾朋。其作品不仅融合中国传统艺术精髓,还借由笔墨之间的艺术美感,讲述文字背后的故事,饱含个人阅历和艺术创新,独具魅力,深受社会各界喜爱。除精研书法,魏伯良将军还深研诗词,笔耕不辍,作品多为古体诗词形式,从历史到现实,从人事到乡情,干练朴实,直抒胸臆。

2021年,继《魏伯良书法集》出版后,魏伯良将军又一力作《魏伯良诗联集》由四川省文联《现代艺术》杂志社以增刊专辑形式出版发行。该诗集分《岁月留金》《抚今思昔》《故乡丝语》《闲情逸趣》《乡闲偶得》《念及亲友》6大篇章,共收集将军历年累积原创诗歌140多首和楹联130多副,抒发将军一路走来真挚的山情水意和满满的家国情怀。

德艺双馨 艺术常青

魏伯良将军待人谦和、平易近人、淡泊名利,每次回故乡都要去看看乡亲们,看看村里的老人们,给他们带去一份关心和问候。捐资助学、捐资修路、扶贫扶弱、赠书赠字,他以自己的方式,一直在默默无声地走着、做着。他的书法作品非常受欢迎,全国各地用他的字刻碑题词的很多,求字的也特别多;他的书法作品也漂过五湖四海,留给了千家万户。熟悉他的人给他开玩笑说,他写坏的毛笔起码可以背两背篼。

海军上将童世平将军评价魏伯良将军的书法作品:将军风骨,名家墨韵!三苏祠博物馆馆长评价他的书法:字如其人,作品看人品,魏老的书法作品充满正能量和对真善美的讴歌,可谓气韵厚重、气势磅礴、气象正大。四川省文联《现代艺术》总编点评魏老的艺术作品:赞美新时代,赞美新生活。饱含深情,用心书写,用情讴歌,用功琢磨,用智表达,诗意人生,惬意人生。

作品看人品,无论是欣赏魏伯良将军的艺术作品,还是阅读他的诗联集,都可以领略到他横戈跃马、重情重义的家国情怀,就如同饱览其波澜壮阔的人生,能感受到雄壮激昂的军旅情怀和豁达睿智的人生智慧。魏伯良将军的一生,是最好的励志榜样,从一个偏僻的农家子弟,成长为新中国的一名少将,从一名普通的士兵,成长为一个广受喜爱的艺术家,他的成长故事激励、教育、启示着后辈青年;新时代的中国,需要更多这样的奋斗者。

来源:四川省地方志工作办公室

口述:魏伯良

整理:《巴蜀史志》编辑部 考拉看看

配图:方志四川