【红色记忆】75载,衣食住行变化大||龚自德

本文载《巴蜀史志》2024年 “庆祝中华人民共和国成立75周年”专刊

75载,衣食住行变化大

龚自德

我于1943年出生在川南农村,幼年时期曾经历了旧社会民不聊生的苦难年月,又经历了新中国成立75年来,中国人民从站起来、富起来、强起来,人民的生活水平从温饱到小康,再到富裕的历程。就拿我和家人的衣、食、住、行来说,就发生天翻地覆的变化。

衣

中华人民共和国刚成立时,因受经济条件限制,城里人普遍穿的是蓝色、灰色的中山装和列宁装。像我们农村人,全家穿的衣服,基本上都是从当地买回土白布(粗布),用自家种的蓝靛染成深蓝色,再手工缝制成衣裤。缝制衣服,一般都是在冬季农闲时节,家里每人每年只有一套这种粗布衣裤、一双布鞋,可以说是一衣穿四季。无论衣裤还是布鞋,穿破了就补,再破再补,往往是补丁盖补丁。布鞋平时根本舍不得穿,打赤脚、穿草鞋的时候多,哪怕寒冷冬天也是如此。记得1962年我上高中时,端午节和家人到街上照合影照,穿的就是带补丁的裤子和草鞋。20世纪六七十年代,老百姓凭票买布,有的年份一人的布票购买的布还不够缝制一件衣服,冬天只能靠火笼取暖。

改革开放后,随着物质的丰富和思想的解放,人们的衣着发生明显变化,年轻一代将喇叭裤、蝙蝠衫视为时髦,引领着时尚潮流。我家里的人穿的衣服也由“一衣多季”变成了“一季多衣”,色彩也从单一的蓝色、灰色变得五颜六色。家人买衣服时,不仅对服装的质地、花色进行挑选,还要追求品牌和时尚。我大学毕业分配到部队工作,那时的军装已开始从单一的棉布服装改为配发混纺面料服装,俗称“的确良”。军服的品种也逐渐多了起来,有春秋服、夏服、冬服,有外衣、内衣等。

如今,随着时代的发展,人们的服饰更加丰富多彩、服装市场也越发兴旺。服饰已不仅仅是御寒的工具,更多是体现个性和对美好生活的追求。我虽然不是追赶时髦的人,但也有自己的选择,尤其注重质感和舒适度。到什么季节,选什么面料,穿什么款式,都按自己想法来,随心所欲,既穿出了自信,也穿出一种幸福感。

食

新中国成立初期,老百姓基本上能做到有吃的,但只是粗茶淡饭。后来由于农业生产力水平长期没有得到发展,粮食供不应求。农民生产出的有限粮食,首先要保证交够国家公粮、征购。公粮和征购主要是交谷子、小麦、玉米等主粮,剩下的才是农民自己的口粮,主要是红苕、豆类等杂粮,且数量有限。我读高中期间,要从生产队分粮食带到学校去吃,而生产队分的口粮很少,主要是红苕等粗杂粮。那时我每周日从家里带两书包的红苕去学校,这两书包红苕便是我维持6天的口粮。这种粮食严重短缺的情况,到贯彻执行“调整、巩固、充实、提高”的“八字方针”后,从1963年才开始有所好转。

改革开放后,物资迅速丰富起来,粮食、肉类、食油等食品都敞开供应,食品短缺、吃不饱饭成为历史。20世纪90年代,牛奶、鸡蛋、馒头开始成为我家早餐的主要食品。肉食中除猪肉外,鸡、鸭、鱼也是餐桌常见的菜肴。在我们老家农村,通过实行家庭联产承包责任制,粮食由不够吃变成吃不完。中国历史几千年,多数朝代、年代都处于粮食短缺状况。新中国成立后,国家为改变粮食短缺问题进行了不懈努力,直到这个时候,这个问题才算得到较好的解决。民以食为天,在我们这样一个人口大国,终于解决了吃饭问题,这是一个多么了不起的伟大成就啊!

随着我国步入全面小康社会,老百姓的饮食结构又发生新的变化。以前用来充饥的野菜、粗粮,如今成为餐桌上的健康食品。一日三餐,不光有肉食、海鲜,还有五谷杂粮,各种水果更成为饮食不可或缺的重要组成部分。低热量、低脂、低糖,已然成为饮食的基本要求。吃已不仅仅满足口腹之欲,而是发展成一种饮食文化。从吃饱、吃好到吃出健康、吃出文化,老百姓餐桌上的变化,折射出社会的进步、国家的富强。

住

新中国诞生不久,我们家将原来窄小的茅草屋改成了土墙房子,虽然仍旧是茅草、谷草盖顶,但面积大了许多,有堂屋、灶房和3间卧室,另外还建起了猪圈、牛圈。虽说家具还是比较陈旧,但全家七八口,总算有一个比较像样的家了。1972年,我结婚成家了,但没有家。当时我在驻康定的部队工作,住的是两人一间的集体宿舍,家属探亲很不方便。妻子在四川大学工作,借住在学生公寓一间屋子里,楼道上堆满蜂窝煤和炉子,一到做饭时间,烟尘熏得人透不过气来。

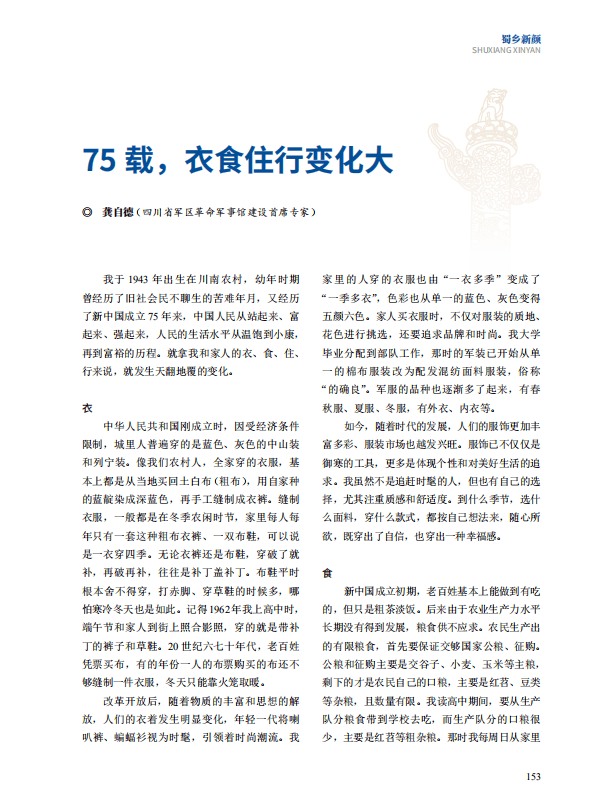

党的十一届三中全会召开后,改革春风吹遍神州大地,老百姓的居住条件一年一个样,我农村老家的住房由原来的茅草房改建成了二层的砖墙瓦房,我个人在城里的小家变化就更大了。改革开放不久,我妻子就搬到一栋教师公寓楼里,虽然只有两间屋子,但有厨房、厕所,我们总算有了一个家。20世纪80年代初,我调到军区机关工作,不久就分到一套三室一厅的宿舍。我们家兄弟姊妹6人,在城里的5个,都有了各自的房子,当然大小不一样,但和全国绝大多数人一样,基本做到居者有其屋。

1990年9月,我从部队转业到省委机关工作,不久就分得一套80平方米的三室一厅福利房,于是我退掉在军区的房子,搬迁这个机关宿舍。过了4年,又调整到90平方米的四室一厅房子。又过了3年,从7楼调整到4楼。直到2004退休,我住的房子是越来越宽,楼层等条件是越来越好。

2008年,我退掉机关宿舍这套房,在成都郊区买了一套面积128平方米、配有车位的房子。2015年,还购买一套位于城内,由省级机关统一修建的宿舍,房子面积近90平方米。退休后,我仍在受聘上班,工作时间就住城里,周末就住郊外。我们家族的第二第三代乃至第四代,凡是已经工作的,在城里都有一个比较舒适的居所。

城里的住房在变,农村也在变。2021年清明节我回到老家扫墓时,看到多年前就住到我家那栋房子的老乡,已将房屋装修一新,屋里通了自来水、天然气,原来的旱厕改造成了水冲式的卫生间。村里到处是小洋楼,一家比一家装修得好。看到老家农村变得和城里没有啥差别了,我由衷地为乡亲们感到高兴。

行

四川刚解放那阵子,我们出行基本都是步行。我小时候到村里小学上学,成年累月都是光着脚走路。从家到学校,路程虽然不是很远,但要翻三道梁、过三条冲,都是爬坡上坎,还要走狭窄的田坎,过崖边的小道。记得有一年冬天,天上下着雨雪,特别的冷,去上学的路全是稀泥烂浆,又湿又滑。我和四姐打着赤脚,卷起裤脚,连走带爬,互相搀扶着往前走。到达学校时,老师见我们浑身稀泥,冷得发抖,赶忙升起一盆火让我们烤。类似这种情况,在上小学时每年总要遇到几次。

1957年秋季,我考上五通桥第二中学,从家到学校,四五十里的路程,由于当时没有公交车,其他车辆也少,我和其他同学每周往返学校都是步行。为了抄近路,我们不少同学就翻山越岭走小道。

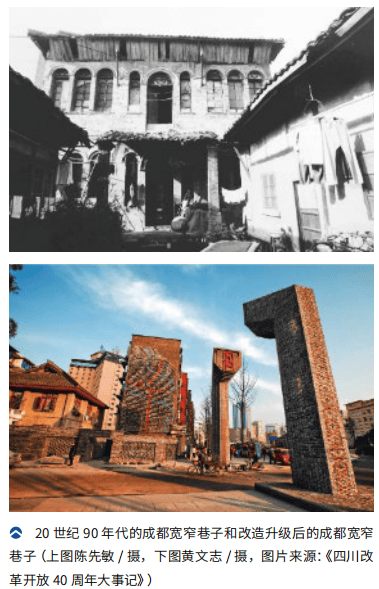

1965年8月,我作为被四川大学录取的新生要赶到学校报到,早晨从五通桥的牛华溪坐车到乐山,然后转长途汽车到成都。当时的长途客车还是解放牌,公路路况也比较差,百多公里的路程,要走五六个小时。直到1970年我大学毕业,从学校到家往返的行程都基本如此。

改革开放后,“三转一响”成为中国普通家庭的标配。那时“三转一响”指的自行车、手表、缝纫机和收音机。为什么自行车排首位,因为它对人们的生产、生活太重要了,它改变了人们的出行方式,提高了出行速度,加快生活节奏。在乡镇上,自行车还成了运输工具,用它运载一二百斤物品没有一点问题。20世纪八九十年代,我们一家三口,每人有一辆自行车。

时光飞逝,转眼进入21世纪,伴随我国经济的快速发展,交通事业实现大发展、大提速,人们的出行方式更是发生了深刻变化。长途出行,可走高速公路,也可坐高铁、乘飞机。现在从成都东站出发到乐山的动车,最快的车次行驶时间还不到一个小时。短途出行,成都市内地铁成网,到任何一个地方都方便、快捷。公交车更是遍布大街小巷,城乡连网,纵横交错。同时,农村交通条件也实现大改善,不仅公路、公交村村通,而且物流也畅达乡村。这些年,我每次回老家探亲,小车可以直接开进农家,非常方便。

再说说私家车的变化吧。20世纪初,我家买了一辆现代“千里马”,几年后换了“凯越”,2015年换成了“福特翼虎”。环视我们周围,几乎户户都有私家车,有的一家还不止一辆。透过私家车的变化,我们能强烈感受到老百姓的生活质量在不断提高。

历史的长河,湍流不息,浪花飞卷;岁月的变迁,承载芳华,历久弥香。

凡事过往,皆为序章。回望历史,铭记过去,才能够让我们牢记来时脚下的路,才能够走好未来之路。

(本文载《巴蜀史志》2024年“庆祝中华人民共和国成立75周年”专刊)

来源:四川省地方志工作办公室

作者:龚自德(四川省军区革命军事馆建设首席专家)