【红色记忆】延安时期外国记者眼中的中国共产党

延安时期外国记者眼中的中国共产党

闫树军

导语:1935年10月,工农红军到达陕北,结束长征。中共中央在那里度过了十几年的峥嵘岁月,经历了抗日战争、整风运动、大生产运动、解放战争等一系列大事件,中国共产党由小到大、由弱到强,最终扭转了中国的乾坤。当时的延安,不仅吸引了众多进步青年,更吸引了一批外国记者,他们将“红色孤岛”的信息和红军将士的事迹传播到世界各地。

他们的著作让世界了解“红色中国”

1936年,陕北苏区还是白色海洋中的一个“红色孤岛”。由于国民党的封锁和包围,外界对中国共产党和红军的了解,是被丑化了的“土匪”形象。世界各国中,恐怕再没有比中国红军更神秘、被传述得更扑朔迷离的了。

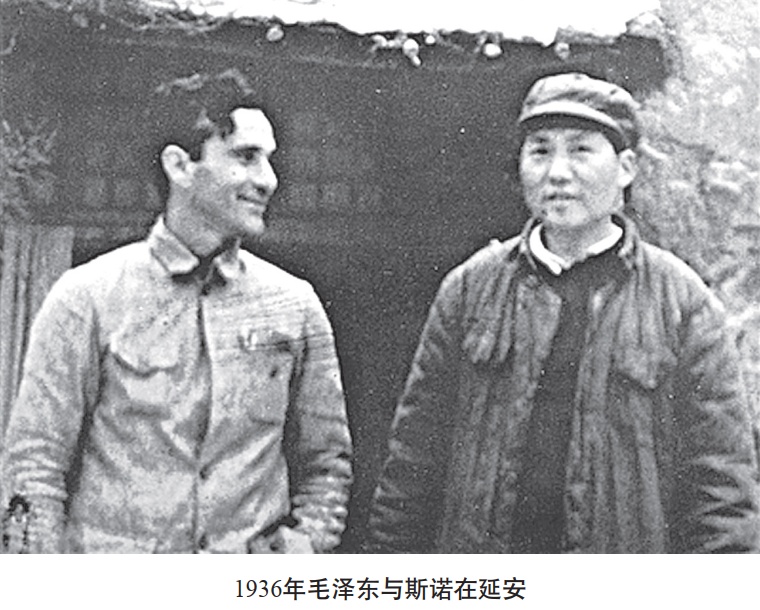

是年6月,美国记者埃德加·斯诺带着对中国共产党人、中国红军的好奇,冒险来到延安。延安物质的贫乏和精神上的富足形成鲜明的对比。在参观红军大学时,简陋的校舍和蓬勃向上的氛围深深打动了斯诺,他在《西行漫记》中写道:红军大学有许多独特的地方,以窑洞为教室,石头砖块为桌椅,石灰泥土糊的墙为黑板,校舍完全不怕轰炸的这种“高等学府”,全世界恐怕就只有这么一家。红军是他“所见过的中国无产者中第一次由衷地感到快乐的一群”。在这里,共产主义理想成为红军战士献身革命的精神支柱,共产主义信念使红军成为难以置信的顽强勇士。

在延安,斯诺看到毛泽东住的窑洞里,仅有一顶蚊帐还算是“奢侈品”,周恩来睡的是土炕,彭德怀穿着用降落伞缝制的背心,财政部长林伯渠的耳朵上用线绳系着断了腿的眼镜—这就是中国共产党人的吃苦耐劳精神。在苏区,斯诺看到农民不用交税,他们参加贫民会、投票选举乡苏维埃,把白军的动向报告给红军;苏区办起了免费的学校,贫苦孩子可以念书识字;红军带来了无线电,让闭塞的村民可以了解外面的世界;红军凯旋时,老乡送上了他们仅有的点心和水果—这就是中国共产党与老百姓间的鱼水情。

10月末,斯诺回到北平后,发表了大量通讯报道,介绍在陕北的见闻。1937年3月5日和22日,借燕大新闻学会、历史学会开会之机,斯诺在临湖轩放映他拍摄的反映苏区生活的影片、幻灯片,展示照片,让国统区青年看到了“红旗下的中国”。

1937年卢沟桥事变前夕,斯诺完成了《西行漫记》的写作。10月,《红星照耀中国》(《西行漫记》)在英国伦敦公开出版,在中外进步读者中引起极大的轰动。1938年2月,中译本又在上海出版,让更多的人看到了中国共产党和红军的真正形象。

在斯诺之后,延安以其独特的气质风采,吸引着众多的外国记者。斯诺的夫人海伦·福斯特,便是其中之一。

1937年,海伦·福斯特历尽艰难,独自访问延安。在延安,她采访了毛泽东、周恩来、张闻天等中共领导人,并广泛接触了陕甘宁边区的战士、工人、农民、文艺工作者、妇女和学生。她看到了在延安这片土地上,“人类的自由正在以最强大的力量不可阻挡地前进着”。她客观地评价道:共产党人以其坚强的领导,已经创造出一种崇高而伟大的人类文明。

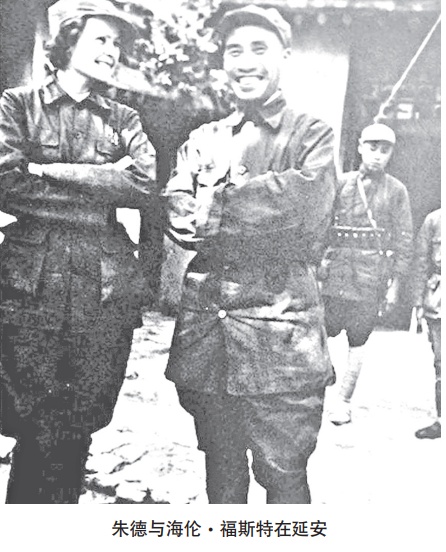

海伦采访了朱德。她对朱德的第一印象是:他富有同情心,是一个可以信赖的人,给人一种对全人类都那么仁慈和友好的感觉。交谈中,海伦认为朱德不盲目地反对西方,思想开放,胸襟开阔,忠厚老实,公平厚道。于是,她记下了这样的朱德:一个真正的人道主义者,这在中国是很少有的;尤其少见的是,他是个军人,却并不以战争为职业,而是把它当作结束苦难的一种手段。

7月4日,美国国庆日那天,毛泽东和海伦谈了中国社会和中国革命的性质、中国革命的历史阶段、革命的前景等几个重大问题。一天,毛泽东交给海伦一份《抗日救国十大纲领》,毛泽东目光炯炯,慷慨激昂:如果与南京政府合作,这十项就能实现,我们就能打败日本帝国主义;如果不合作,中国就会灭亡。

海伦简明地用了个“大”字来形容毛泽东:他总是确定某项政策和某种理论的大轮廓,而把细节留给行政人员。作为个人,他绝不是微不足道的,也决不是自私平庸的,更不是有报复心理的,他是中国革命的产物。当然,海伦也看到了毛泽东的另一面:他是巨型化了的普通人,是中国的缩影,他是他的国家占人口80%的农民的化身。

在与周恩来交谈后,海伦由衷地感叹,周恩来是天生的外交家,他的基点在于联络,在于寻求共同基础和链接的纽带。他又像是一个组装零件的工程师,对每个细节的把握都极为精细,有处理中国局势的高超技艺。

在延安,海伦还看到了挣脱封建束缚、走上革命道路的女性。她采访了朱德的夫人康克清,认为康克清是健美的化身,晒黑的脸上和红润的双颊上光华常在,流露出诚挚的神情。她从来没有打扮过,没有刻意的盛装华饰,但她与朱德的爱情确实让人羡慕,“他们为人诚恳坦率朴实,没有半点矫揉造作。这对经过千锤百炼的夫妇,10年来共同战斗,共同行军,艰辛备尝,而对他们来说,却仿佛只是经历了一回严格的体育训练,试问还有什么其他的民族能造就意志这样坚强的人?”

后来,海伦根据采访写出了《红色中国内幕》(又名《续西行漫记》)一书,让世人对中国共产党和解放区有了更为详细的了解。

同是美国人的艾格尼斯·史沫特莱,1937年1月,从西安到达延安,此后的大半年里,她奔走于干部、战士间进行采访。在延安,她痛感部队缺医少药,与毛泽东、朱德联合发出呼吁,促成了白求恩和印度援华医疗队的到达。她还与红十字会联系,为陕北运来一批药品和医疗器材。

史沫特莱想了解朱德的经历并撰书宣传,得到同意后,她在春夏的四个月里,每星期抽出两三个晚上,到朱德的窑洞交谈。后来,她写出了《伟大的道路》,这成为国际上了解红军领袖朱德及红军成长经历的重要书籍。

外国记者镜头下的中国共产党

1933年,美国人杰克·贝尔登第一次踏上中国的土地,作为一名水手,他来到了上海,学会了汉语,并对中国有了较深的了解。1937年,中国抗日战争全面爆发,他受聘于美联社,为《时代》杂志撰稿。1938年,他随上海民众慰劳团到安徽泾县云岭采访新四军,拍摄了大量新四军战斗生活的照片。其代表作《中国震撼世界》一书,对蒋介石在大陆最后的统治进行了揭露和批判,对于共产党及其领导的军队持正面立场。因此,这本书在美国公开出版时,曾遇到很大的阻力。他关于中国共产党的一段话,掷地有声,实事求是:共产党是靠踏踏实实争取人心,而不是靠任何夸夸其谈的政治哲学获得胜利的。中国共产党是靠唤起人民内心的希望、信任和爱戴,不是靠空谈大道理而赢得人民对他们事业的支持。

瑞士人瓦尔特·博斯哈德1931年来华,任《新苏黎世报》《生活》《世界画报》记者。瓦尔特·博斯哈德先后于1938年和1947年两次到延安和解放区采访,拍摄了大量珍贵的影像资料。1938年,他成为第一个采访毛泽东的欧洲记者。他用镜头记录下了当时的时代面貌,如国共合作时期的抗战现场、国民政府、宋氏家族等,出版的《远眺东方—瓦尔特·博斯哈德摄影集》影响甚大。他这样描述其所见:共产党点燃了许多中国青年的希望,使他们纷纷涌向延安,主动接受革命教育。

罗曼·卡尔曼,1906年11月出生于乌克兰南部城市敖德萨的一个犹太知识分子家庭。1936年8月,罗曼·卡尔曼又以《消息报》联络员的身份进入西班牙拍摄内战。他拍摄的影片《关于西班牙事件》被送到莫斯科放映,获得了空前的成功。1938年9月,罗曼·卡尔曼又以《消息报》记者的身份来到中国。在中国,他的足迹遍及湖北、湖南、广西、广东、四川、陕西等十余个省,拍摄影片资料一万多米。1939年5月,卡尔曼突破国民党的封锁到达延安,拍摄了许多关于抗日民主根据地及中共中央领导人的珍贵资料,其中包括毛泽东一天的活动。回国后,罗曼·卡尔曼编辑了两部反映中国人民对日抗战的纪录片《中国在战斗》《在中国》。卡尔曼十分珍视他在中国拍摄的纪录片,希望“有朝一日,胜利了的中国人民会在复兴的国家的档案中找出这些影片来”。他还根据自己的拍摄经历写作并出版了一本“电影记者笔记”—《在中国的一年》,在书的扉页,他注明:作者谨以此书献给英勇的中国人民。

“一切反动派都是纸老虎”

安娜·路易斯·斯特朗,1885年11月出生于美国内布拉斯加州费伦德城,早年就学于奥伯林学院,1908年获芝加哥大学哲学博士学位。

1925年,她首次访问中国,报道并支持省港大罢工。1927年,她第二次来到中国,访问湖南、上海、武汉和西北地区,报道了湖南农民运动和“四一二”反革命政变的真相。1938年1月,她跋山涉水来到山西五台山八路军总部,采访了朱德、彭德怀、贺龙、刘伯承等人。对于跑来迎接她的总司令朱德,她描写为“一个满身尘土、灰蓝色打扮,朴素得像个农民的人”。斯特朗在八路军总部住了10天,与指挥员、工作人员一起进餐、交谈,向他们询问敌后抗战的情况。根据这些采访记录,她写成了《人类的五分之一》一书,热情讴歌共产党领导下的部队“是一支新型的军队。他们不奸淫掠夺,尊重农民并帮助他们收庄稼,特别是教育他们认识自己的力量,并告诉他们如何战斗并赢得胜利”。

1946年8月6日下午,毛泽东在延安杨家岭会见了第五次到访中国的美国进步作家和记者安娜·路易斯·斯特朗。交谈中,斯特朗提出一个问题:“如果美国使用原子炸弹呢?如果美国从冰岛、冲绳岛以及中国的基地轰炸苏联呢?”毛泽东自信地回答:原子弹是美国反动派用来吓人的一只纸老虎,看样子可怕,实际上并不可怕。一切反动派都是纸老虎。看起来,反动派的样子是可怕的,但是实际上并没有什么了不起的力量。从长远的观点看问题,真正强大的力量不是属于反动派,而是属于人民。

当时,担任临时翻译的美国医生马海德最初把“纸老虎”一词译成了“稻草人”,斯特朗一时没弄明白。当毛泽东听到斯特朗关于“稻草人”的理解后,摆了摆手说,他所说的“纸老虎”,不是插在田地里用来赶鸟和吓唬小孩子的稻草人,而是样子看起来像只可怕的老虎,但实际上是纸糊的,一受潮它就发软,一下雨雨水就会把它冲跑。随后,毛泽东进一步举例点名,痛批一个个纸老虎,并坚定地说,蒋介石和他的支持者美国反动派也都是纸老虎。

谈话后,斯特朗撰写了《中国人征服中国》一书,书中介绍了这次访谈,向全世界传播毛泽东“一切反动派都是纸老虎”的著名论断。

延安,以其独特的魅力,成为“模范的抗战堡垒”,成为大后方青年向往的地方,更因其不同于大后方的新姿,为世界所瞩目,成为外国新闻界采访的热点地区。这些外国记者叩开延安的大门,采访到“一生中在亚洲所能搞到的最大的独家新闻”,将“红色孤岛”上的信息、还不为世人所知的红军将士和一个个革命者的事迹,传播到世界各处。

(本文刊于《炎黄春秋》2021年第7期,未经授权,不得转载)

来源:“炎黄春秋”微信公众号(原载《炎黄春秋》2021年第7期)

作者:闫树军(史学稽考、文献影像方志研究者)

用户登录

还没有账号?

立即注册