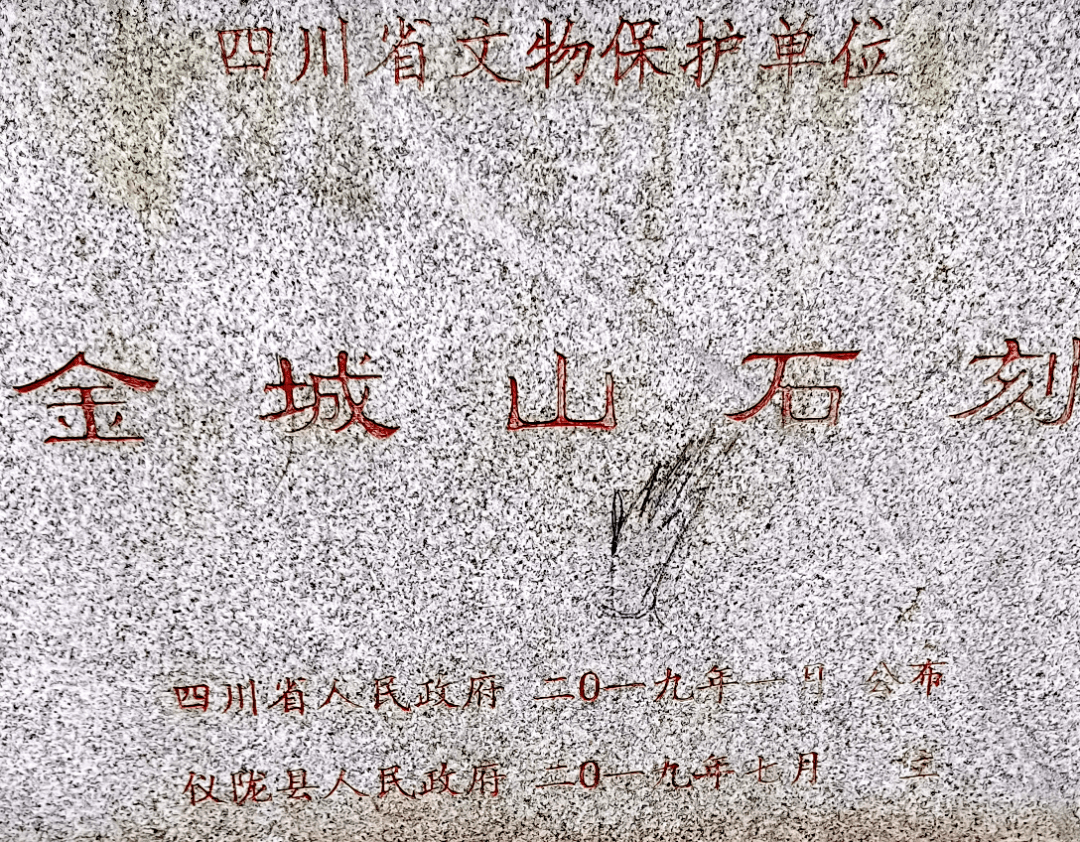

【历史文化】仪陇县金城山石刻‖朱相友

仪陇县金城山石刻

朱相友

一、

历史遗存

南朝梁天监元年(502年),置隆城郡和仪隆县,郡县同治,都在今天的金城山顶。到唐武德三年(620年),置方州,州治与仪隆县治也在金城山上。开元二十六年(738年),仪隆县城移至金城山腰(今金城镇)。仪隆县名于唐大历初年(766年)左右,为避玄宗李隆基讳,改名仪陇县至今。

从502年到现在,1500多年的历史风云,在时间长河里,早已渐行渐远,消逝得无影无踪。留在这里的历史记忆,只在金城山北面的岩石上,有一处依稀字迹,也早被远去的时光风雨剥蚀得面目全非,无从辨认。而距现在最近的石刻符号,就只有金城山南面的“金城公园”四个字了。

据相关资料记载,“金城公园”四字是巴中县渔溪寺人刘建功于1927年书写,至今不到100年。“金城公园”四字,当时就刻在金城山南边的折叠状灰色沙岩悬崖上,从左至右楷书阴刻,字径宽4米,高6米。1985年,仪陇县人民政府决定维修这四字,嵌贴白色瓷片,使字体耀眼夺目,五公里外都可清晰辩认。这就是千百年来,仪陇金城山留给人们唯一可辨认的历史痕迹。

二、

红色记忆

20世纪30年代,徐向前率领的红四方面军,在通(江)南(江)巴(中)地区建立了川陕革命根据地,于金城镇建立了仪陇县苏维埃政府。在这块红色土地上,一场轰轰烈烈的革命斗争,空前高涨。打土豪,分田地,建农会,深受劳苦大众欢迎。有史以来,仪陇人民终于挺直了腰,第一次扬眉吐气地做了这片土地的主人。

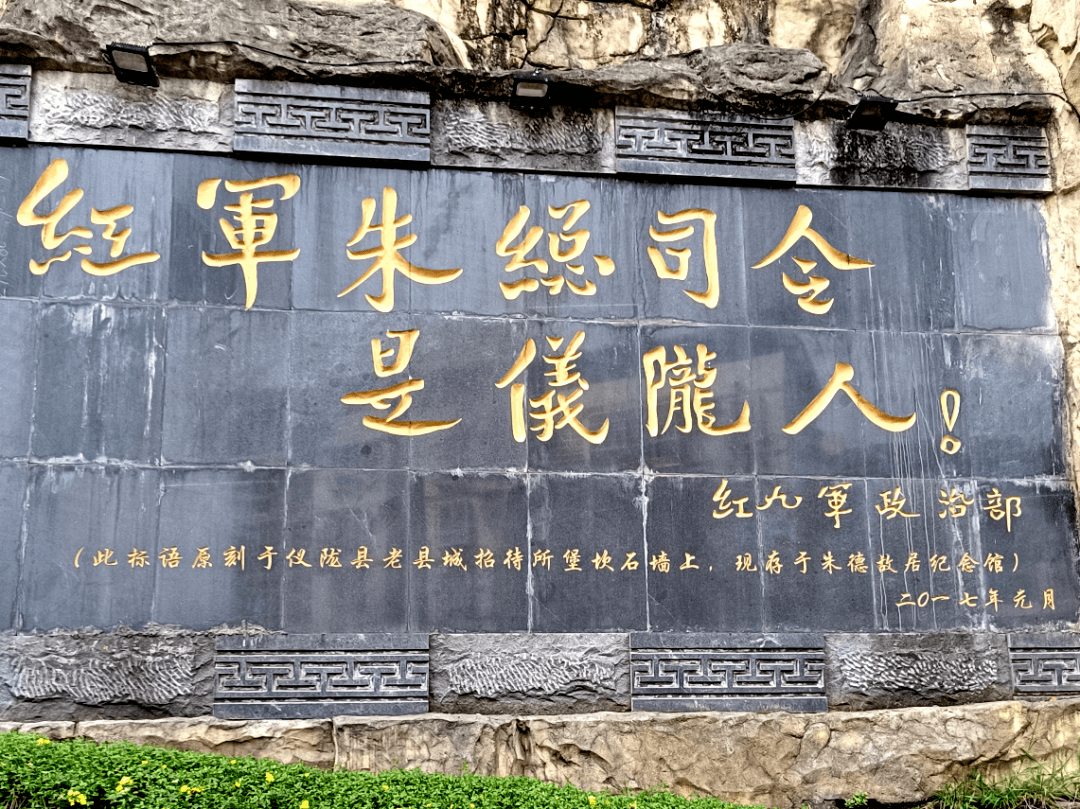

当时,红军走到哪里,就把革命道理宣传到哪里,并镌刻在石头上,让仪陇人民永远记在心里。诸如“打到军阀刘湘”“打倒军阀杨森”“推翻国民党反动政府”还有“红军是穷人的军队”“共产党领导穷人闹革命闹翻身”等标语。在金城镇状元街一处房屋堡坎石上,有一块“红军朱总司令是仪陇人”的珍贵石刻。后因县城改造,大量石刻标语遭到毁坏,仅小部分保存了下来。而“红军朱总司令是仪陇人”被完整取出,存放在朱德故居纪念馆里。1985年,仪陇人在打造金粟书岩时,把“红军朱总司令是仪陇人”的石刻标语,完整地复制在了金粟书岩的入口处,金灿灿的十个大字,格外醒目。

红军时期的石刻,除金城镇外,在朱德故居马鞍老街石拱门两侧,也保存有许多红军时代的石刻标语。今天,还可以看到,有的标语有人为破坏的錾凿痕迹。这就是红军长征撤离川北后,国民党反动政府向革命政权反扑的有力证据。

三、

金粟书岩

在金城山东面的岩壁上,自观音阁到东寨门之间,有世界第一大书法摩崖石刻——金粟书岩。书岩正中石壁上,镌刻着徐向前元帅手书的“金粟书岩”四字,字体严肃流畅,风格庄重遒劲,字高7米有余。同南面的“金城公园”一样,嵌有白色瓷片,楷书大字洁白耀眼,很远地方都能看见。

垂直呈九十度的书岩,有的地方是自然绝壁,而有的地方就明显的有人工开凿痕迹。金城镇有1500多年建县历史,这里很显然是历代县府建设的石料场。悬崖采石方便,顺山坡搬运石料,既便捷又省力,千百年后,就留下了这一面绝壁。当年的人们是无论如何都想象不到,千百年后的仪陇人,竟给这陡崖赋予了如此深厚的文化内涵。

金粟书岩书法石刻长廊,一共镌刻有600余幅书法作品,其中有郭沫若、启功等几十位书法名家的作品。除此,还有朱德元帅手书的“认真读书”“革命到底”题词,做为压轴作品,镌刻在东寨门下的石壁上。特别指出的是,“革命到底”是老将军九十高龄时,留给后辈子孙的最后墨宝,也是他老人家对中华儿女的最后嘱托。情切切且深,意绵绵亦长。

近年,仪陇县人民政府拨专款,沿书岩修建了仿古栈道,供人们观瞻这举世罕见的摩崖书法石刻。

四、

“德”昭千古

从观音阁附近登栈道,沿途观赏书法石刻,到东寨门结束。其实,这只是栈道的结束,而石刻还在继续向前延伸。从东寨门折转到金城山北面,再往前走约300米,绝壁上一个巨大“德”字,就会出其不意地跃入人们的眼帘,让人眼前一亮,并为之一振。

这“德”字,是共和国开国元戎朱德元帅生前手笔,家乡人民为了纪念他,就将它刻在了家乡的岩壁上。这是世界单体面积最大的“德”字,全字460平方米,字体全部由白色瓷片镶嵌。在仪陇的青山绿水间,光耀几十里外。无论是仪陇本地人,还是来自天涯海角的游客,只要一看见这巨型“德”字,自然就会想到,这里是朱德故居,也是张思德的家乡。

朱德和张思德,是仪陇人的骄傲,更是仪陇人的榜样。仪陇人民为了弘扬两德精神,顶烈日,冒严寒,修建了朱德故居纪念馆、张思德纪念馆,让那些来自四面八方的人,在这里能够寻求到精神的寄托灵魂的慰藉,让高尚人格再次得到更高层次的塑造,做到一辈子为人民服务,一辈子革命到底!

愿两德精神,“德”昭千古。

2023年4月16日于金城

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:朱相友(四川省散文学会会员,南充市作家协会会员,仪陇县作家协会会员,四川省仪陇县第二中学退休教师)