【历史文化】耐人寻味的石头史书——得汉城‖洁实

本文载《巴蜀史志》2021年第6期

耐人寻味的石头史书——得汉城

洁 实

得汉城位于四川省通江县城东北4 0余公里的永安镇。这里地处米仓山南麓,山峦环列,沟壑纵横,有“地环三玉涧,天铸一铜城”之美称。《蜀中名胜记》称得汉山“万山中崛起堑岩,四面峭绝,独西南二径,凌险转折而上,诚一夫当关之势”。

得汉山平面略呈橄榄形,长径2 千米左右,短径1 千米左右,周长4 千余米,面积1.2 平方千米左右。山体部分为三层梯级地貌,从下至上分别为中坝里、二鼓楼、高鼓楼。自山脚至中坝里,山体挺拔险峻,难以攀援;中坝里以上,山势较平缓,如丘陵台地。这在一定程度上使得汉城具备天然防御性,构成其得天独厚的驻军优势。

军事战略要地

得汉城因得天独厚的战略位置和地形地貌,历代被视为军事要地而备受重视。

秦汉时期楚汉战争时期,项羽封刘邦为汉中王,王巴蜀31 县。《史记· 萧相国世家》载:“ 汉王引兵东定三秦,何以丞相留收巴蜀,填抚谕告以给军食。” 明代曹学佺《蜀中名胜记》引旧志云“ 汉高帝据此以通饷道” ,清道光《通江县志》也称得汉城旧传为汉高帝屯粮处。因得汉城于刘邦建立大汉有所助益,故名“ 得汉” ;山为得汉山,山上之城为得汉城。当地还流传鲍三娘与得汉城的故事。东汉、三国时期,魏蜀吴纷争,为守卫蜀地,制约魏军南下,关羽之子关索重修得汉城,并增筑擂鼓城。关索驻守擂鼓城,其妻鲍三娘驻守得汉城,“ 有警,(关索)则(命人)击鼓相闻” 。

宋蒙战争时期南宋末年蒙古攻宋,得汉城声名远扬。宋端平二年(1235 )春,蒙古策动大规模扩张计划,遣拔都及皇长子贵由等西征,遣皇子阔端攻宋,宋蒙战争全面爆发。宋端平三年(1236 )秋,阔端率十万蒙军大举攻入四川,蜀口防线崩溃,蒙军横扫巴蜀大地。是年,牟子才奏议:“…… 得汉堡所部三百余人……” 由此可知,得汉城当时名得汉堡,并有驻军300 余人。此后,蒙军在巴蜀大地肆意进出,蜀地“ 沃野千里,荡然无民,离居四方,靡有定所” 。

蒙军曾数次侵略巴州等地。余玠任职四川后,巴州知州向佺(通江县人,宋理宗宝庆元年乙酉科举人,曾任江西吉州刺史)一直守卫着巴州疆土。宋淳祐三年(1243 )闰八月,蒙军从汉中越过米仓山,进攻巴州等地。向佺率兵抵抗,两军激战于白土坪,战有功。余玠“ 从优奖赏为抗御蒙古军作过杰出贡献的将士” ,并将战况上报朝廷,后朝廷诏令向佺等18 人“ 各官三转” ,向佺被封为“ 开国将军团练使” ,驻守得汉城。宋淳祐九年(1249 ),凭借山城防御体系,余玠多有战功,意气风发,意欲一鼓作气夺回兴元府(唐改梁州,治今陕西省汉中市)。为建立进攻基地,余玠亲临巴州,视察得汉山。这次修建得汉城的经过文献有载。清道光《通江县志》引旧志:

石壁刻云:宋淳祐(理宗)乙酉季冬,大使余学士亲临得汉城,视其形势,而授都统制张寔躬率将士,因险垒形,储粮建邑,为恢复旧疆之规。分任责者:总管王昌、金之福,钤路张虎臣,司整杜准、王安、杜时顺、徐斯、李成、刘文德、刘清、梁福、陈宝、贺上进、李崇,制领郭俊、杜成、周仙周等。

余玠视察后安排在此“ 因险垒形,储粮建邑” ,主持人为曾在平昌小宁城筑城的张实(即引文中“ 张寔” )。宋宝祐元年(1253 )蒙军占领洋州治所,宋廷立即迁徙治所于得汉城。守臣向佺凭借山城天险,坚守要冲,抗御蒙古骑兵,屡立战功,获“ 有勇且略,独守孤城” 诰封。

宋宝祐六年(1258 )初,蒙军又发动三路大军攻蜀。洋州失守,向佺在激战中以身殉职,朝廷追封谥号“ 黑都五通” 。向佺儿子向良继任郡守,于宋景定五年(1264 )驻守得汉城,抗击元军。元世祖至元二年(1265 ),得汉城失守,洋州连同得汉城改为元朝的新得州。其后,向良及其子向富相继任知州,驻守得汉城。

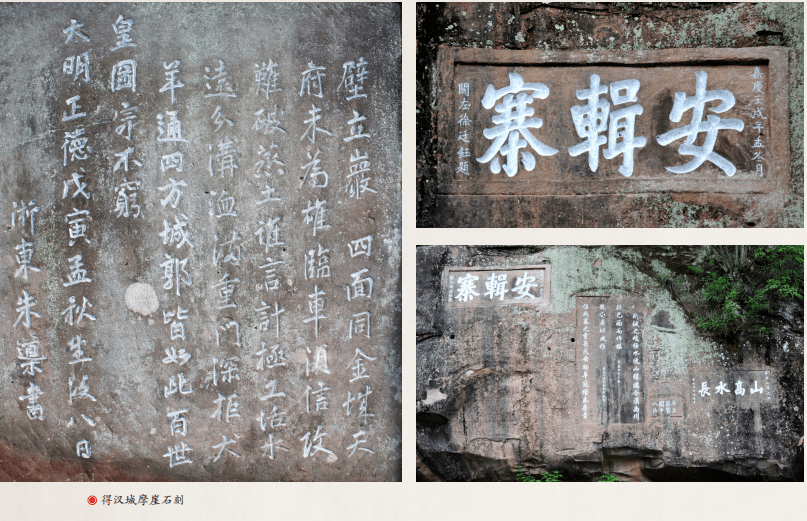

明清时期明清时期,川东北发生过多次动乱,其中与得汉城关系最密切的主要有鄢蓝起义和白莲教起义。在这两次动乱中,朝廷利用得汉城为基地,有效抵抗农民军。明正德三年(1508 ),川东北大旱,人民生活困苦不堪。保宁人蓝廷瑞于明正德四年(1509 )十二月与鄢本恕、廖惠等发动起义。蓝廷瑞自称顺天王,鄢本恕自称刮地王,廖惠自称扫地王,合众十万入寇湖广、郧阳等处。蓝廷瑞与廖惠谋据保宁,鄢本恕谋据汉中,声势浩大,一时“ 三省大震” 。明廷立即派政绩卓著、刚毅正直的林俊西征平乱。林俊驻兵得汉城,并迁县署于此。此后,林俊“ 驻此四年,以图恢复” 。清乾隆六十年(1795 )冬,白莲教教徒在湖北、四川等地传教起义。清嘉庆三年(1798 ),白莲教军遍及通江麻巴里、方山坪、楼子庙等地。为抵抗白莲教军进攻,通江县继任县令徐廷钰、董曾持等“ 暂迁治于县北得汉城” ,并将得汉城更名为“ 安辑寨” 。《建修通江县城垣记》载,县令涂公陈策被害,仓署烧毁无存,“ 以无办公楼址之所” ,率士民暂迁于县北得汉城。“ 安辑” 即“ 安民辑众”“ 上宿民父母,安辑自无偏” 之意。清军在安辑寨内安置百姓、驻扎兵马,指挥剿击白莲教军。寨中“ 不但能屯官军之粮,抑又能阻流寇之路” ,真正实现安军保民。知县徐廷钰、董曾持、李嘉佑、刘铨常和臬使刘清,先后储粮团练于此,前后侨治于此长达10 年。在平息白莲教起义中,得汉城发挥了重要的军事防御和政治中心作用。白莲教军被彻底肃清后,通江县衙于清嘉庆十三年(1808 )搬回旧治通江城。

川陕苏维埃时期1932 年12 月22 日,红四方面军总部率11 、12 、73 等3 个师进驻得汉城等地。随后,因其独特的地理优势和重要的战略位置,红四方面军的许多重要机构曾先后设置或迁移至此。红四方面军总政治部下设总经理部,领导川陕苏区内的兵工厂、钢铁厂、造船厂、盐场、硝厂、造币厂,以及军需和民用被服厂、织布厂、斗笠厂等。得汉城一时成为川陕省及红四方面军的政治、军事、文化、经济中心和重要的后勤保障基地,在反“ 六路围攻” 中发挥了极其重要和不可替代的作用。1933 年1 月至1935 年2 月,川陕省石印局驻得汉城岭岭上,主要造一些布币和纸币,同时还兼印川陕苏区书报、邮票、文件等;同期,红军高干医院驻得汉城弯弯里。1933 年2 月至1934 年4 月,西北革命军事委员会驻李家祠堂,其主要任务是负责和领导西北各省的军事斗争。1933 年2 月至1935 年2 月,川陕省经济公社总社驻得汉城李家祠堂,该社为川陕苏区区、县以上苏维埃政府投资创办的公营商店,是川陕苏区商业的主体机构;同期,川陕省苏维埃政府财政委员会驻李家祠堂,其主要工作是帮助各区合作社发展,消灭大斗小秤,统一度量衡。1933 年6 月至1935 年2 月,红四方面军总经理部和被服厂一同驻得汉城岭岭上。1934 年1 月至同年冬,川陕省苏维埃工农银行造币厂驻得汉城南坡里,主要铸造银币和铜币,包括仿白区银元。1934 年春至同年12 月,西北革命军事委员会彭杨学校驻得汉城高鼓楼,该校又称彭杨军事政治学校。1934 年7—12 月,川陕省赤北县驻得汉城大菜园。得汉城作为川陕革命根据地的政治、经济、后勤和指挥中心,见证了这一段血与火的岁月。

遗迹遗址

得汉城保存有城门(4 座)、城墙、碑刻、题记、龛窟、衙署、建筑、水井、水塘等各类遗存、遗址。得汉城原有城门5 座,分别是东、西、南、北门和楼子门,今东、南、北门和楼子门尚存。

城墙今天,在得汉城西门一带发现有较多城墙残留。城墙建在崖壁顶端,断续残长约100 余米,最高处约3 米;墙内为道路,因此该城墙主要是防止人员跌落悬崖,起着栏杆的作用。因得汉山四周几乎都是数十米高的悬崖,仅在北门、东门和西门等地有径可通,故在这些地方筑有一些城墙。

东城门东城门位置十分隐蔽优越,位于中坝里下侧的陡峭山岩间。此处山势呈口袋形,左右两侧山体在东门处交汇;紧邻小溪河,四面绝壁,独小道通山上。东城门左右两侧各有两个炮台,可随时观察敌情,同时还能辅助作战,形成夹攻之势。其所建形势与南门、北门十分接近,都修筑于山岩峭壁边沿,地势较低,不易被察觉。独特之处是紧邻山下的宕水河(大通江河),该河是渠江上游的重要支流,便于利用水运交通运粮运兵,地理位置十分重要。

西城门位于垂直山体顶部,接近高鼓楼上方,位置与北门方向基本平行。西城门外岩壁陡峭,形势极险,视野宽阔,能望到对面何家沟山、火天岗。在陡峭的山体之上,则是面积较大的平坦地貌。

南城门位于二鼓楼南岩,在修乡村公路之前,曾是通往山下到永安街道的必经之路。在高大的山岩前方,有一个宽约4 米的平台,南城门就修筑在此平台与悬崖交接地带,城墙延伸至左右两侧天然山体。南城门下方为小溪河,最终汇入宕水河(大通江河);上方为高鼓楼衙署,方便驻守得汉城的将士发号施令,做出进一步战略部署。南城门的设计也最巧妙,站在门外石梯上往城门方向看,望到的是一段没有路的断崖,根本看不到南城门的具体位置,更不要说在敌军来袭时,用炮石攻击城门了。因此,南城门也是几座城门中防守最坚固的一座。

北城门得汉城东南西3 个方向都有天然险阻,仅北门外有缓坡,因此,相比东、南、西门来说,北门的修筑最为紧要。北门位于二鼓楼北岩,地貌特征如东门,可利用一侧山体作为屏障,达到防御目的。北城门在万山之中的峭壁结合处修筑,周边有高大山体相邻,下方临蒲凉河,最终汇入宕水河(大通江河)。

楼子门也叫牌楼门,位于永安镇街道背后,其设置用以方便得汉城老百姓下山赶集,曾是当地居民上山下山的主要通道,对阻止山下敌人进攻也发挥了不小作用。城门附近地势险要,石梯紧邻高大的山岩;台阶是在原有山石基础上开凿,陡峭且狭窄,至今还能看到人们开凿的横条纹、竖条纹的城墙石。

异彩纷呈的摩崖题刻

得汉城摩崖题刻异彩纷呈,数量众多。其中明清时期的摩崖题刻达30 多处,主要分布在南门和东门石壁上。现录部分于后:

○尽○水白云间,○○雄得汉城面。

○○○堕是非关,○佳话蔽桂真还。

庚午上秋下浣见素△ 书

注:林俊,字待用,号见素。福建省莆县人,明成化十四年(1478 )进士,明正德四年(1509 )巡抚四川,正德五年驻得汉城,后升为右都御史。学识渊博,字效怀素书法。得汉城石壁有其题刻4 幅,4 种字体。

美哉得汉城头境,虽善良工描不整。

登临上下转顾间,不觉身悬在天顶。

往年行师名才辈,督集雄兵百万队。

怒臂螳螂侦有防,孚弃杖甲成投戴。

天生形胜不须凿,四山环抱浑为车。

○○钦慕古人风,无事金城享安乐。

朝朝对○○○春,俯临三涧声流急。

我爱蜀川山水佳,花○○○肯○○。

○浦江倪仁峨乎,此城恍名天齐人。

游平○○○怡云,飞风起曾闪朱旗。

万民仰揖千方○,○○峰耸翠列坚。

争卡白云○出设,玉涧乎○○○斯。

胜境天下之稀叨,陪尝罢聊赋短题。

庆阳 余诚

正德丁丑孟冬谷旦 诚

安辑寨五言律诗二首

一

诺水牵系此,妖氛入寇年。

古城启地环,雄寨锁山巅。

地坠山河壮,人河壁垒坚。

上宿民父母,安辑自无偏。

二

作吏辞刀笔,山城纪宦游。

无心云出岫,近水月当楼。

寇靖烽烟熄,氛消鼓角休。

○陪公○后,已曲愧相酬。

署通江县典吏薛灏

嘉庆壬戌冬月 镌题

安辑寨七言

何物妖魔震地吼,恶气到处人疾走。

堪叹群丑入通江,一炬室庐几无有。

嗷嗷哀鸿遍野鸣,风声鹤哭也魂惊。

数万生灵资保障,忍教虎狼任纵横。

天铸坚城得汉传,父母孔迩解倒悬。

安民辑众勤抚字,百族从此免颠连。

我来司释过旧县,荆棘丛中去释奠。

○○骇走逐穴频,蚁虻乳血绕身转。

白云登○依君使,道义结契自欢欣。

馆以夏屋开讲席,诸生始得肆曲坟。

闻步罔峦四望赊,遥峰远翠映窗纱。

双溪注河浑萦抱,形出此寨跨三巴。

山谷之险自古多,袛今凭吊竟如何。

守国无徒恃城郭,应知巩固在人和。

大功指日归底定,同官诗文各纪胜。

公○开时竞擒华,是用作歌以投赠。

通江县儒学教论陈辑邦

嘉庆岁次壬戌孟冬月 谷旦

安辑寨五言

我年八十余,司释通江县。

仕志尚未灰,诲人仍不倦。

阳院起妖氛,学宫成荒甸。

德汉易旧称,安辑名新炫。

策杖登兹城,同榻老僧院。

使君重斯文,接纳荷殊眷。

从此绛帐开,转多青矜见。

溪泮芹添薪,崇岗桃李绚。

非敢夸陶镕,恐负文学椽。

岁月历云长,干戈欣永奠。

绮筵列山亭,环集皆缨弁。

冷官存? 谦,齿优尊主燕。

诸君贺升平,各将诗文赠。

老来律未谐,用此作后殿。

通江县儒学训导郭文珩

嘉庆岁次壬戌孟冬月 谷旦 镌题

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

文/图:洁 实(通江县地方志办公室)

用户登录

还没有账号?

立即注册