【记忆】我和新中国的课本‖许志坚

我和新中国的课本

许志坚

2021年建党百年之际,中央电视台《国家记忆》栏目播出了3集《新中国的课本》专题纪录片。我边看边回忆往事,心情激动不已。最初作为学生,后来成为教师,再后来担任编写者和培训者,我都和新中国的课本有着密切的联系,从一个重要方面见证着我们党领导的社会主义教育事业的发展历程。

迎接解放,迎接新课本

1949年12月,我家在沱江边上的一个小镇球溪河迎来解放,我们家还先后住过两批进军大西南的刘邓大军的队伍。第二年春天,我进入镇上的小学五年级,继续读书。

学校里一派解放后的新气象。首先是校园里升起了五星红旗,校门贴上了“学校为工农大众开门,教育与生产劳动结合”之类的标语。最让我们学生开心的是,老师会教我们唱很多新的歌曲,《没有共产党就没有新中国》《解放区的天》《跟着毛泽东走》等就是那时最流行的歌曲。

新学期开始,我们却没有课本,直到1950年秋季开学才领到新课本。班主任潘文俊老师之前告诉我们,新课本从北京到四川再到我们资中县,一路上要防止国民党败兵、特务的破坏和土匪抢劫,还有解放军护送。听得我们睁大了眼睛,小小课本到我们手上还这么艰难呀!新课本终于来了,同学们欢呼雀跃,几个男同学还相互查看有没有枪眼和烧焦的地方,结果全是崭新的课本,只是上面写有“临时课本”的字样。

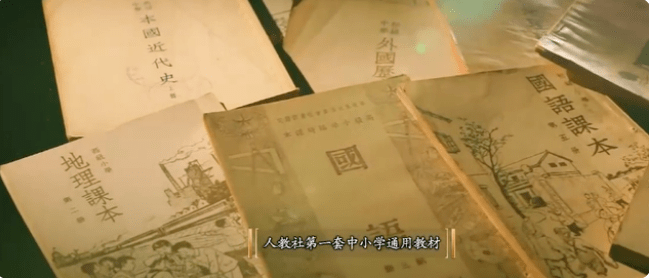

新中国小学第一套全国通用课本诞生在1951年秋季。我们班最先领到的就是国语课本。封面上端是天安门,下面就是工农城乡生机勃勃的图案,中间标明“高级小学国语课本 第二册”。翻开课本,第一章就是“祝福毛主席”。那个时候,连两个妹妹的课本我也都不停地翻来看。正是从新课本上第一次知道了十八勇士、刘胡兰、吃水不忘挖井人这些故事。特别是刘胡兰的故事深深地感动了我。她是一个少年英雄,面对凶残的敌人那么勇敢坚强,我心里充满了崇敬,还向老师打听刘胡兰牺牲的地方在哪里,离我们有多远。我告诉老师:“总有一天,我要亲自到刘胡兰牺牲的地方去看一看。”如果把新课本的每个字符都看作一粒一粒种子,那么他们就会在我们幼小的心灵里发芽。直到2021年4月,我终于找到一个机会,专门来到山西文水县云周西村,在刘胡兰纪念馆认真观看了全部陈列内容。我在刘胡兰纪念碑前久久不愿离去,默默地对自己说,整整七十年啦,终于实现了童年时代的那个心愿。

老师们不但在课堂上教我们学习新课本,还结合新课本的学习,组织我们在校园里学唱新歌、排演活报剧、给志愿军叔叔写信,领着我们到小镇街上和附近农村去宣传。图画课老师还特别带上喜欢画画的我去画抗美援朝的壁画。

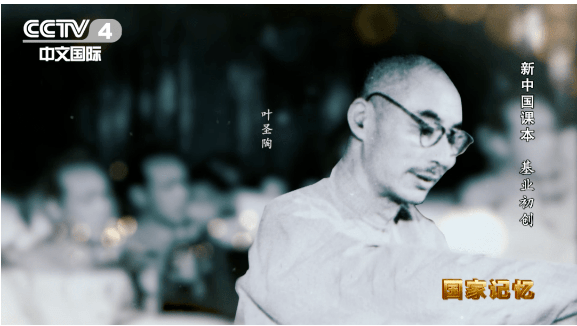

早在1949年上半年,党中央、毛主席就开始谋划如何编写一套适应新中国文化教育方针的中小学课本。人教社的第一任社长叶圣陶还说“解放军打到哪里,教科书就要送到哪里!”20世纪50年代初期正是新中国的开创时期。同样,新中国的课本也是“基业初创”,陪伴我们同共和国一起成长。

著名文学家、教育家、出版家叶圣陶担任教科书编审委员会主任委员

少年时代的忠实伙伴

1953年秋,我考入成都市第九初级中学。从一个小镇来到大城市读中学,一切都感到新奇。特别让我高兴的是办好各种手续后,很快就领到全套新的课本。原来这是人教社编辑出版在全国使用的第一套统编教材。50年代的我们,是与新中国一起成长的孩子,被称为“祖国的花朵”。在那个激昂奋进的年代,我们学习的新课本突出的特征就是歌颂新中国,歌颂共产党,歌颂人民领袖,歌颂英雄人物。学生和家长都感觉耳目一新。教算术课的唐顺宁老师还帮助我们排练了一个舞蹈节目,表现同学们领到课本兴高采烈、认真上课的情景。

在初中三年里,语文课本给我留下的印象最为深刻。课文的内容丰富,体裁多样,生动活泼;课文设置还讲究配合,由此及彼,更好理解。比如,课本选用了毛泽东的《纪念白求恩》一文,又选了作家周而复的《截肢与输血》,记载白求恩医生在火线上救治八路军战士的感人事迹,我们很早就知道有这样高尚的共产主义战士。课本选了鲁迅的小说《故乡》,同时又有臧克家纪念鲁迅先生的诗歌《有的人》。此外,还有描写英勇机智参加抗日斗争的《小英雄雨来》,反映农村社会主义改造合作化高潮的《不能走那条路》,还有节选苏联小说《钢铁是怎样炼成的》的课文《筑路》。

对语文课的喜欢,还得益于任课的老师。特别是在成都中学界享有盛名、号称黑白二将之一的“黑将”文百川老师很有学问,讲起课来深入浅出,生动活泼,大受学生欢迎。

文老师曾布置过一个很特别的作文题:《根据〈不能走那条路〉缩写宋老定》。我没有去叙述宋老定的矛盾心理和思想转变,而是抓住原著中这个人物的言行事实把它们集中联结起来。文老师充分肯定我“懂得作文方法”“懂得缩写”“应评最高分数”,给少年时代的我以极大鼓励。

1956年秋,当我被保送到成都七中读高中时,正赶上新中国成立后的第三次课程改革。改革的显著变化首先体现在语文课程上。那个时候学习苏联老大哥的做法,将语文课一分为二,设置为文学和汉语,课本也是分开的,同学们感觉很新鲜。高一文学课本首先安排的就是古典文学。整个高中从《诗经》、屈原学起,一直到唐诗宋词元曲再到明清小说,简直就是一部微缩版的中国文学史。我们班的语文老师韩肃是一位年轻女教师,最初讲《诗经》“关雎”“氓”的爱情,不好意思,同学们在底下悄悄议论,她更是脸红起来。但是她的古典文学课越讲越精彩,如数家珍,头头是道,同学们听得津津有味。汉语课也让我们第一次清楚地知道了写文章、说话重视语法、逻辑的重要性,特别是写文章,更是要讲究修辞。

1956年,成都七中门前的女学生李秀香

成都七中是著名的重点中学,高中还专门开设了军事和制图两门很有特色的课程。正是受新课程的影响,教学楼的走廊上贴满了各班的壁报,琳琅满目;学生会的油印小报《年青人》丰富多彩,到处传看;课外兴趣小组的活动踊跃开展,一片朝气蓬勃的景象。课程改革让我们在思维活动上、知识结构上和技能训练上有了更多的自信和实际能力。新课本的“春风化雨”,使它成为我们最忠实的伙伴,陪伴我们度过了快乐充实的少年时光。

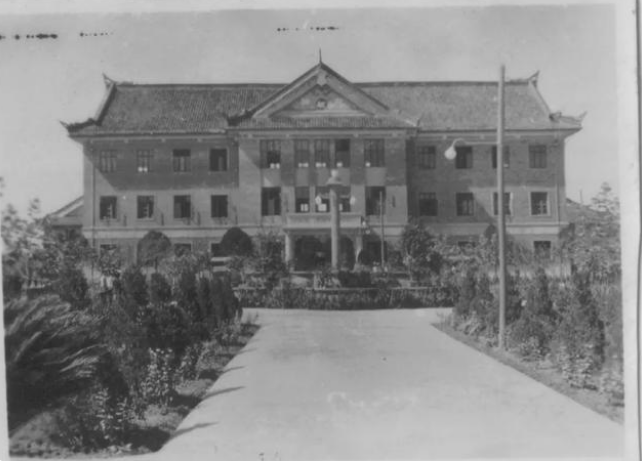

20世纪50年代,成都七中办公楼(刚从青龙街迁校到磨子桥时期)

从学课本变为教课本

1964年秋大学毕业,我被分配到天津市郊一所新建的丁字沽中学当初中政治课教师,开始了长达40多年的教师生涯,以另一种身份和方式继续与课本打交道。

1970年开始“复课闹革命”,重新站上讲台。在“文革”那个特殊的年代里,同课本打交道充满了戏剧性,我和我的学生一起走过了艰难曲折的道路。

我想了很多办法来解决学生没有课本的问题,开始是选用有关的毛主席语录,再找一些现成的文章摘录,汇编成小册子。后来还曾经让学生把音乐舞蹈史诗《东方红》中的全部朗诵词抄录下来作为课本,讲述中国共产党领导中国人民进行革命和建设的战斗历程。后来,面对从小学升入初中的一批新学生,就发动他们收集革命歌曲,经过选择后和学生一起刻蜡版油印成歌本,在一段时间内当成课本,既讲课又学歌。我自己还去寻找更多资料,想方设法联系学生的生活实际,尽量把政治课讲得生动活泼,让学生听得懂,愿意学。正是由于政治课,许多学生喜欢上了我。

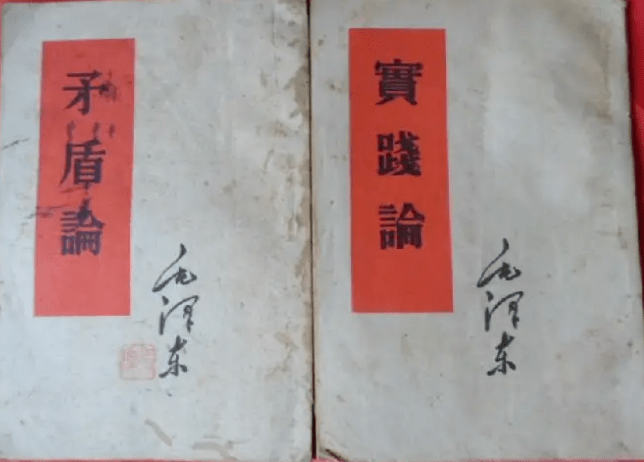

1973年调回成都,担任成都34中高二政治课教师。政治课本就是毛主席的《实践论》和《矛盾论》。由于在大学读书时就比较喜欢哲学,在动乱岁月里又抓紧读了几本马列哲学著作,认真做了读书笔记。本着“读万卷书,行万里路”的理念,利用出差、寒暑假等机会,到各地访问、调查,还徒步跋涉上千里路,到过冀中平原和韶山、井冈山、瑞金、会昌等地。这些为我教好高中政治课提供了有利条件。我鼓励学生说:“毛主席的《实践论》和《矛盾论》本来就是给抗大学生讲课的提纲整理的著作,你们认真学好了,就能够达到当年抗大学生的水平。”学生们一听都笑了起来。

我不但在课堂上深入浅出、生动活泼地讲解理论观点,而且带学生到工厂、农村、商店做调查研究,鼓励大家把辩证唯物主义当作自己生活、学习和工作的一种行动指南。几十年过去了,当年高72级5班学生现任某高校哲学教授的高小强对我说:“感谢许老师!我常常能回想起,当年您为我们讲授毛主席的《矛盾论》《实践论》的情形,那是我们初次比较系统地了解毛主席的哲学理论,对我具有长久的影响。”另一位高72级2班学生林德春至今还珍藏着当年学习《矛盾论》的听课笔记。

受国家教委聘任编写课本

党的十一届三中全会后,中学政治课的教学形势逐步好转,各地区有了自己编写的课本。我先后参加了四川省初中、高中思想政治课本的编写,为此还被四川省教委评为“先进个人”。正是在这个重大的转折关头,我在成都教育学院承担着两项重要的工作任务:在职中小学教师的学历补偿教育和提升性质的继续教育,其中就包括为课程改革的开展和新课本的使用进行教师培训。

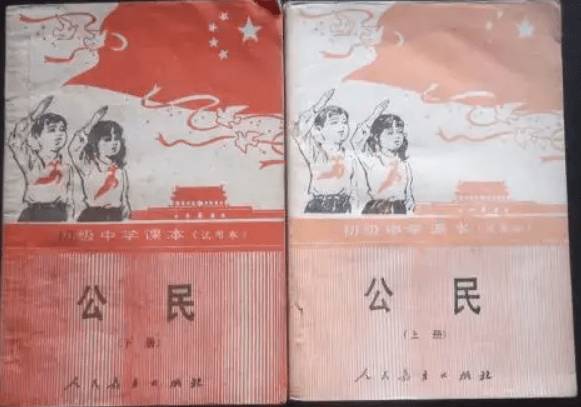

20世纪80年代,我国教育事业在“三个面向”思想指引下迈向新的发展阶段。1986年义务教育法颁布,国家教委修订了教学大纲,需要编写适用不同学制的新课本。正是在这样的形势下,经省教科所政治学科组负责人李树莉老师推荐,我被国家教委聘任,参与国家“七五”计划重点科研项目中小学课程改革工作,承担北京师范大学和人民教育出版社合作的初中公民课本的编写。

这个课本,是对刚升入中学需要衔接中小学教育的初一学生实施公民素质教育。

为编好这个课本,我多次深入中小学教师和学生中进行调查研究。记得有一次原本要去乐山市调查,却在长途车上碰到几个辍学去凉山州甘洛锌矿打工的未成年人回家,便与他们随意聊天。得知他们辍学的原因并不是家庭困难,也不是父母让他们去打工,而是自己跟不上老师讲课,对学习不感兴趣。为进一步打听他们的真实情况,便临时改变计划,一直跟着他们回到犍为县罗城镇农村家里。其中一个孩子对我推心置腹地说了一段话,让我十分难过,也深受启发。他说:“读书又不是走路、干活,可以歇一歇。学不懂,老师也不会让你停下来。所以不懂的地方越来越多,也就越来越不想学。”这一次随机调查对我形成的一个重要思想很有帮助,那就是无论编写课本或是使用课本教学,都要让学生喜欢学,并且实际感受到学了对他们有用。当然,这种有用并不是那种立竿见影式的“实用”,而是对他们怎样成人怎样做人有一种引导作用。

《国家记忆》中有一段话发人深省:“很多人认为,课本中的内容与学生的生活运用并不紧密,一旦离开学校以后,课本上的内容就没有了用武之地。”应该怎样解决这个问题呢?不能光是到学校去搞调查研究,还要到社会上搞调查研究。为此,对青少年涉及的社会生活各个方面,包括经济状况、文化生活、法制观念等,我都要去发现问题,收集材料,有了很多意想不到的收获。

20世纪80年代后期到90年代前期,《公民》课本被全国大部分地区的上亿中学生使用。因为我编写的“义务教育”“学法用法”,学生反响比较大,曾接到全国各地100多封中学生来信。大多数来信的内容都是反映他们通过学习受到启发,懂得学法守法,掌握法律武器维护自己合法的权利的重要性。还有反映他们在学校或社会面对不合法的事情,请求帮助。我曾将比较重要的一些情况反映给有关省市政府部门,还专门给湖南省省长写过一封信。有一个四川武胜县的初中女生把依法维护自己接受义务教育权利的经历写成稿子,被《思想政治课》杂志刊登出来。

在编写课本过程中,我同时也经历了新中国几次重要的课程改革。2004年退休之际,依据国家新课程标准编写的新课本问世。我们学校动员我继续参加这一次新课程改革,并主持了成都市首届农村中学骨干教师培训政治班工作。这一干就是四年,我和来自农村中学的学员们一起经历了新课程改革、汶川特大地震、北京奥运会等大事件,自豪地称作“一段闪光的日子”。

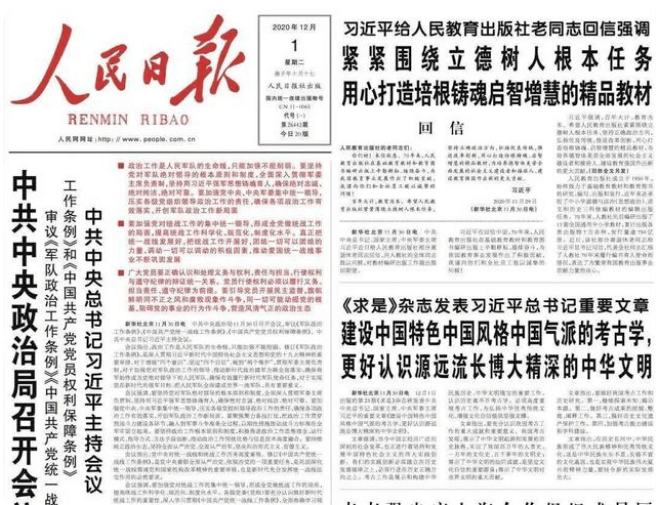

“课本课本,教学之本”,课本涉及到教与学的方方面面,课本建设是基础教育安放基石并且进一步添砖加瓦的工作。我成为新中国课本历史进程的一个参与者,进一步认识和领会了党所领导的教育事业“铸魂育人”的重大意义,进一步提高了遵循社会主义教育方针的自觉性。这就是我和新中国课本的故事,它贯穿了我的大半生。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:许志坚(成都大学退休教师)

配图:方志四川