【历史文化】李拔:榕为大木,犹荫十亩

李拔:榕为大木,犹荫十亩

李拔(1713—1775),字清翘,号峨峰,四川省犍为县玉津镇人,38岁时中进士,历任楚中(今湖北省)长阳、钟祥、宜昌、江夏知县,衡州、永川、岳州、汉阳府同知,均有政绩。乾隆二十四年(1759)春,任福宁(今福建霞浦)知府。乾隆二十六年五月,调任福州知府兼理海防。后任长沙知府。乾隆三十四年(1769),任湖北荆宜施道台。李拔“视百姓如家人,视民事为己事”“察吏过严,人疑其峻,然所全实多”,民得实惠。由于政绩卓著,各地争抢,五次被乾隆皇帝召见,慰勉有加。至今福建闽东一带还誉称李拔为一代循吏,江汉称为李青天。

李拔不仅勤于政事,且著述颇丰,先后撰有《重修犍为县志》9卷、《衡州续艺文志》4卷、《福宁府志》44卷、《长阳县志》8卷;著有《四书旁注》《困学新传》《史学概论》《东西行录》《壮游见闻》《纲鉴折衷》《离骚解意》《读史绪论》《地理探源》《理学探源》《东溪文集》《行部纪略》《道香园诗集》及家训家教等。

“榕为大木,犹荫十亩……(为官者)在一邑则荫一邑,在一郡则荫一郡,在天下则荫天下。”

这段话,以榕树类比做官之道,出自李拔任福州知府时所作《榕荫堂记》。李拔和这段话,习近平总书记在福建工作期间多次提到。

1759年春,李拔调守福宁府,经过考察,提出兴教化莫先于足衣食,足衣食莫大于重农桑,重农桑莫要于兴水利,撰写《蚕桑说》《种棉说》,督促各县“开河渠,治陂塘,勤播谷,广种树,儆游惰,尚节俭,禁停棺之恶习,惩好赌之颓风”。当地“民知养蚕,实自李拔始”。治理霞浦县长溪河,捐资修筑府城城垣,重建府学明伦堂,兴建福宁兴文楼,组织修纂《福宁府志》及各县县志。他调离福宁,绅民立“去思碑”:“念民劳兮务本,尽地利兮力耕;保室家兮与聚,安井里兮无惊;野老兮晏游,士子兮横经。”

福州李拔纪念馆李拔塑像

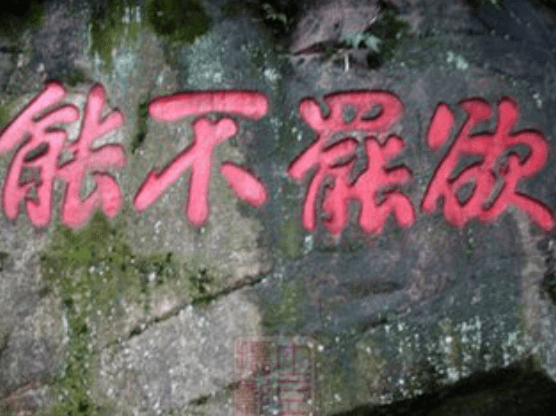

李拔任湖北荆宜施道台期间,“去危石,开官槽,除急漩,修纤路,群工雨集,万斧雷鸣”,率众修整长江航道。每整治一处艰险河道,都题字留下一副石刻,沿线题刻、诗碑近百处,称为长江三峡石刻第一人。这些题刻,不仅为三峡文化长廊增添了一份光彩,还起到了警示过往船只的作用。之前,他在福州鼓山,也留下了“声满天地”“云程发轫”“卓尔”“欲罢不能”“毋息半涂”“登峰造极”等题刻,今已成景观。

李拔鼓山部分遗留题刻

尤值一提的是,李拔写有内容全面的家训家规,教导子孙如何做人做事。其《谱成书训示后》勉励子孙“箕裘非易绍,儿曹当自强……穷研真义理,洗濯俗心肠”;《俭箴》强调“惟廉养德,惟俭养心”;《崇德斋铭》则告诫子孙“浮名富贵,于世何求”,做人做事须严于律己。在严格的家训家规教导下,李拔的儿子李元模和两个孙子李锦源、李濂考中进士,“一门四进士”,号称“犍为四李”,并诞生了“八大知县”,传为佳话。不过,其子李元模对做官没多大兴趣,更喜欢诗书耕读,考中进士后“绝意仕途,好黄老之学”,只担任过犍为印清书院山长。后卜筑浣绶山房(今犍为县伏龙乡丛林村)隐居。著有《浣绶山房文集》《松风阁诗草》。其诗《龙池春涨》尤为后人称道:“一槛横开百亩池,春来渥泽自天施。凌空远塔浮青影,夹岸垂柳蘸碧丝。得意渊鱼飞跃处,会心风雨到来时。龙文浩荡波千迭,好在伊人自领之。”其妻李周氏出自涪陵望族,乃光禄大夫周煌之女,工于诗文,著有《爱莲轩诗草》。

这段时期,承平日久,经济恢复,乐山人文也得到了较好发展,和前几个朝代一样,首先呈现出家族式人才勃发。比如井研雷氏家族,“九子十翰林”,雷畅曾任内阁侍读学士,雷轮曾任巡视台湾监察御史。比如井研胡氏家族,胡体恕年少时父亲就死了,靠母亲以纺织为生,学成后,设帐授徒,讲授经学,后任盐源训导。其子胡元善、胡韶善、胡师善、胡楷善励精于学,均以儒术显名,胡元善乾隆年间官至赵州知州。比如夹江宋氏家族,在康、雍、乾三朝出了1个进士(宋恂)、7个举人(宋之滟、宋光恪、宋子嗣、宋惟、宋世恒、宋楷、宋廷琯),还有拔贡1人(宋锜)、贡生1人(宋模)。

李拔二三事

李拔宦途一身,今举二三事,以概其人。乾隆二十四年升擢福宁府知府中,仅两年三个月,政绩可歌。他下车伊始,即调查五县的风土、民情,发现生产少而物用贵,人民生计微薄。他首先倡导农业,以裕民生。要治好一府,倡农业.兴教化是根本。兴教化,必先足衣食。首先发展农业,但水利又是农业的保证。他广泛调查,写出了“福宁五县水利考”,强凋各县凡有水利堪资灌溉者,惠予兴修。他亲自督工兴修三坝水库,做到水归其壑,农享其利。水库竣工后,他特题字作诗刻于石上,作为纪念。他重视粮食生产的同时,也重视种植经济作物,福宁府无种棉花、栽桑养蚕、植树习惯,他从外地引进棉、桑种苗,在府内划地试种,并撰文介绍钟养经验。一年后,该府各县,人人栽桑养蚕、种棉,彻夜都闻机声朗。具闻福建种棉,从李拔始。

办学兴文,教化为先。教化之兴,学校为本。在教学上,他强调品行为先,文词为次,崇尚实学,重视培养人才,并撰《劝学箴》刻于座隅,以警策学生。其次修城垣,复堤坝,建养济院,容纳孤寡老人。他在福宁府任职仅二年零三个月,但做了许多有益地方的事。因而在他调任福州知府时.福宁绅民为他立了一块“去思碑”。

乾隆三十五年(1770),李拔任宜昌、荆州、恩施等地(荆、宜、施道),分管长江中下游水利。兴修三峡葛州坝时,为保黄陵庙不破水淹,修堤挡水时,掘土发现李拔诗碑。此碑是乾隆35年(1770)刻的,碑长1.85米,宽0.89米,上面刻有李拔写的四首绝句(诗附后)。碑上记载:“赐进士出身中宪大夫湖北分巡上荆州南道,统辖荆宜施等地,方兼管水利事,随带加三级记录四次。剑南李拔峨峰氏撰并书。”

一、黄牛山

峭壁奇峰势插天,森森剑戟碧云连;

操舟上下常朝暮,怅望黄牛滴翠烟。

二、黄陵庙

董工开导类传奇,绘象山形那可知;

唯有平成功德远,千年庙貌枕江湄。

三、诸葛祠

蜀相勋名伊吕才,遥临染翰亦雄哉;

石莲尚有遗踪在,妇儒悲歌绕绿苔。

四、三株石

楚天到处有三株,乱石横流不可图;

铸得秦鞭驱海底,媚川好是影全无。

李拔这组诗独辟蹊径,别具新意,历代文人、纤夫过黄牛岩,多以诗歌谣叹其艰险,雄奇。李白、杜甫、欧阳修、苏轼、陆游等,均写下诗词,叹黄牛岩之巍峨,黄陵滩之惊险。可李拔的诗道出了诗人不相信黄牛峡真有神牛“绘象显形”,保佑人们过峡逢凶化吉的迷信传说。他认为只有人类同大自然搏斗,把险滩、恶水、暗礁一一荡平,才是值得千古歌颂的功德,才是值得永世纪念的盛事。他在《三株石》这首诗里,更是高歌人类在同大自然搏斗中,终于会铸出赶山移海的”秦鞭”,把三峡中林立的礁石驱入海底,那时明媚的川江,秀丽的三蛱,一定会展现出一幅壮美的画图。在二百多年前以诗寄情,抒发出他那美好夙愿,他的思想是可贵的。只有在今天,在伟大的中国共产党领导下,“高峡出平湖”,李拨的夙愿终成为无限美好现实了。就在黄牛岩下四十华里“当惊世界殊”的葛洲坝水库建成,从此西陵峡一百多里的峡区,水位陡增二十多米,黄牛峡等处的暗礁全淹没到“海底”里了。所有的险滩也都被沉入深水中。今天诵吟李拔诗作,更觉社会主义祖国的伟大,中国共产党的伟大!

来源:四川省地方志工作办公室

供稿:中共乐山市委党史和地志研究室

犍为县地方志工作办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册