【论坛】绵阳地方志服务乡村振兴战略研究

本文 载《巴蜀史志》2023年第1期

绵阳地方志服务乡村振兴战略研究

吴锋 晏茂川 梅柯 杨剑

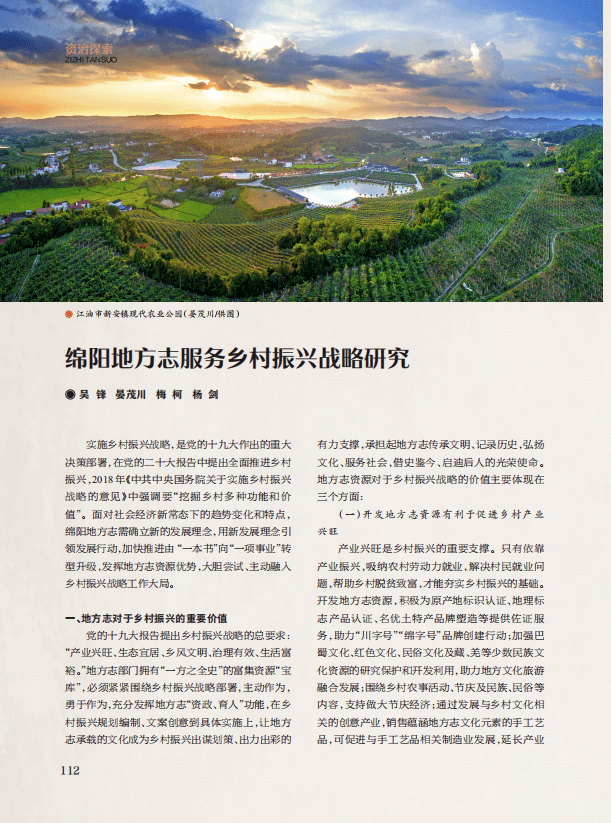

实施乡村振兴战略,是党的十九大作出的重大决策部署,在党的二十大报告中提出全面推进乡村振兴,2018年《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》中强调要“挖掘乡村多种功能和价值”。面对社会经济新常态下的趋势变化和特点,绵阳地方志需确立新的发展理念,用新发展理念引领发展行动,加快推进由 “一本书”向“一项事业”转型升级,发挥地方志资源优势,大胆尝试、主动融入乡村振兴战略工作大局。

一、地方志对于乡村振兴的重要价值

党的十九大报告提出乡村振兴战略的总要求:“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。”地方志部门拥有“一方之全史”的富集资源“宝库”,必须紧紧围绕乡村振兴战略部署,主动作为,勇于作为,充分发挥地方志“资政、育人”功能,在乡村振兴规划编制、文案创意到具体实施上,让地方志承载的文化成为乡村振兴出谋划策、出力出彩的有力支撑,承担起地方志传承文明、记录历史,弘扬文化、服务社会,借史鉴今、启迪后人的光荣使命。地方志资源对于乡村振兴战略的价值主要体现在三个方面:

(一)开发地方志资源有利于促进乡村产业兴旺

产业兴旺是乡村振兴的重要支撑。只有依靠产业振兴,吸纳农村劳动力就业,解决村民就业问题,帮助乡村脱贫致富,才能夯实乡村振兴的基础。开发地方志资源,积极为原产地标识认证、地理标志产品认证、名优土特产品牌塑造等提供佐证服务,助力“川字号”“绵字号”品牌创建行动;加强巴蜀文化、红色文化、民俗文化及藏、羌等少数民族文化资源的研究保护和开发利用,助力地方文化旅游融合发展;围绕乡村农事活动、节庆及民族、民俗等内容,支持做大节庆经济;通过发展与乡村文化相关的创意产业,销售蕴涵地方志文化元素的手工艺品,可促进与手工艺品相关制造业发展,延长产业链。发展乡村旅游还将带动乡村餐饮、住宿、交通、通讯、商贸等服务业发展。

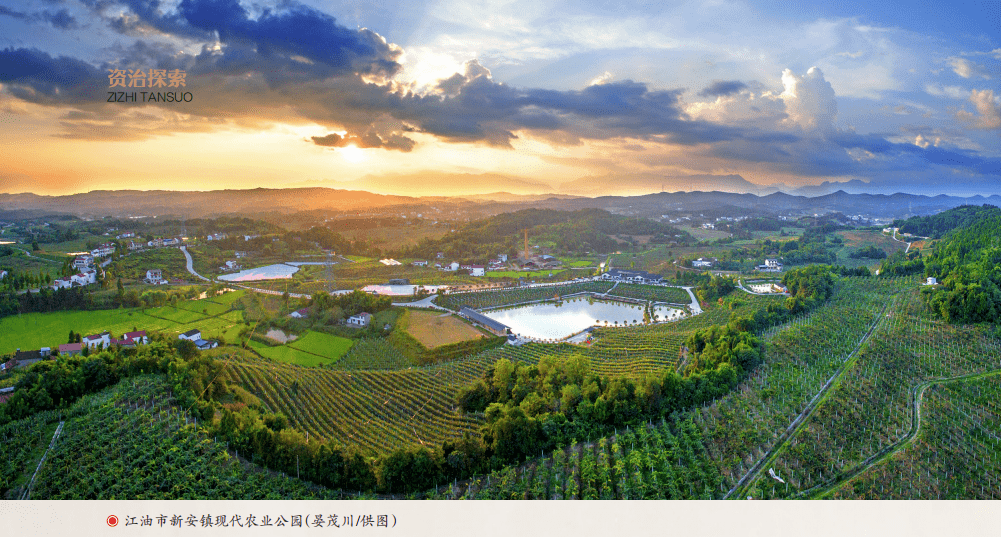

(二)开发地方志资源有助于把乡村建设成生态宜居之地

生态宜居是乡村振兴的关键。具备良好的生态环境和宜居环境是乡村振兴的重要条件,践行绿水青山就是金山银山的理念,以绿色发展引领乡村振兴。乡村文化生态体系是乡村文化的总和,包含农业文化、民间信仰、道德系统、风俗习惯、娱乐方式、地方戏剧、民间艺术等非物质文化内容,也包括蕴含在物质文化基础上的精神内容。其中,尊老爱幼、守望相助、诚实守信、邻里和睦等优良乡风传统,既是乡村文化的重要体现,也是乡风文明建设的重要社会资源。加强公共基础设施建设,优化乡村居住环境,把乡村建设成为生态宜居、生活富裕、邻里和谐的美丽新家园。同时,开发地方志资源,把其中蕴涵的与社会主义核心价值观相一致、向上向善的伦理道德要素,以标语展示、故事讲授、影视播放、微信传播等方式挖掘出来、弘扬起来、传播开来,将有助于营造乡村良好的文化氛围,培育宜居的文化生态。

(三)开发地方志资源有利于促进乡村乡风文明

乡风文明是乡村振兴的保障。研究整理乡村传统文化,开展乡村史志编纂,推动名镇名村志书编纂,出版《四川省乡镇简志》丛书及地方简史、概览、歌谣、乡镇志、村志等地情书籍,留存乡村记忆;支持展陈场馆建设,积极参与镇情馆、村史馆、民俗生态博物馆、乡村博物馆等建设,整合推进方志馆(室)建设;收集整理物质文化和非物质文化遗产资料,加大文物古迹、传统村落、民族村寨、传统建筑、农业遗迹、灌溉工程等遗产文化资料收集整理,推动乡土文化活态传承。围绕大禹文化、嫘祖文化、三国文化、文昌文化、土司文化、羌族文化、白马文化、红色文化、科技工业文化、感恩文化,推出各类地情读本、史话丛书、乡土教材及其他地情文献资料数百种。编纂出版的旧志、新编地方志、年鉴、地情读物等,构成丰富多彩的历史文献,是传承和保护地方优秀传统文化的重要载体,也是塑造绵阳城市个性、提升绵阳文化软实力的重要支撑。

二、乡村振兴视野下地方志开发利用现状及存在的问题

(一)绵阳地方志开发利用现状

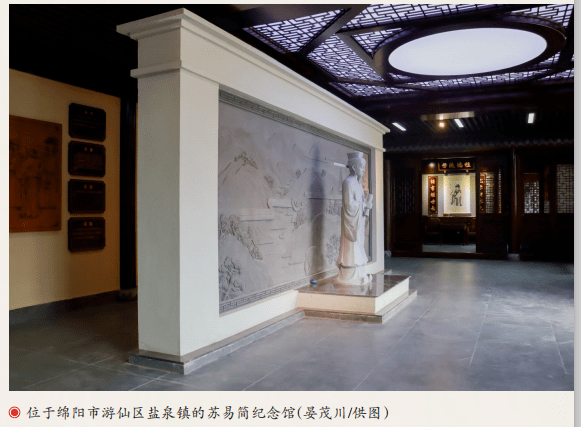

绵阳境内人文荟萃,地方志资源丰富。西汉人体经脉木雕、东汉摇钱树、铜佛像、铜马、说唱俑,被称为“绵阳五绝”。除大禹、嫘祖等上古传说人物外,市域自汉高祖六年(前201)置广汉郡以来,孕育、滋养出众多著名人物,如:汉代的李业(今梓潼李业汉阙的主人)、文齐、哀章、景毅等,蜀汉三国时期的尹默、李福等,唐代的赵蕤(李白之师)、李白、李义府、严震等,宋代的欧阳修、苏易简、文同、杨天惠、邓文原、金献民等,明代的王玺、张翀等,清代至民国时期的李调元、孙桐生、谭行义、李岷琛、刘绳初、萧龙友、蒲辅周、蒙文通、蒙思明等。还有诸多客籍著名人物或在市域留下足迹,或在市域有过重要活动,分别有:汉代的司马相如、扬雄、涪翁等,蜀汉三国时期的庞统、刘备、诸葛亮、蒋琬、姜维等,唐代的李贞、杜甫、李商隐、于兴宗等,宋代的欧阳观(欧阳修之父)、陆游等,明代的王行俭等。四川首批“十大历史名人”,绵阳独占两席,分别是大禹和李白。绵阳拥有国家级历史文化名镇郪江,省级历史文化名镇西平镇、青莲镇,魏城镇、丰谷镇、重华镇、雎水镇等历史名镇也各具特色。绵阳拥有16个国家级传统村落,既有代表农耕文明的传统村落,也有羌族、白马藏族传统村落。依托名镇名村形成的民俗文化各有千秋,如郪江庙会、文昌出巡、青莲太白会、重华烟火架、雎水踩桥、羌族沙朗、白马跳曹盖、金峰雄狮等。

涪城区利用地方志资源服务乡村振兴最成功的案例,是深入挖掘并利用涪城特有党史人物——原绵阳县第一个共产党员谭德政烈士相关事迹,建成了“谭德政纪念园”。2021年,中共绵阳市涪城区委党史研究室(区地方志办公室)在原“德政耕读苑”的基础上,广泛收集相关历史资料,征集创作了一批相关的历史场景绘画,丰富了展陈内容,并充分运用场景还原、声光电方式,建成内容丰富、形式多样的谭德政人物专题馆。纪念园所在的丰谷镇清水村集体经济合作社全资成立“谭德政旅游管理有限公司”,试行“公司+共建”模式,探索出了一条地方志、红色资源助力乡村旅游经济发展的涪城路径。公司与区委党史研究室、区委党校、区纪委监委等单位共建,丰富纪念园初心广场、红色文化墙、文化小品、廉政文化走廊展示内容,延伸参观学习线路,并开发相关精品课程,不断提高纪念园对外影响力,纪念园被命名为绵阳市中共党史教育基地、廉洁教育基地、关心下一代党史国史教育基地、民营经济理想信念教育基地。在确保场馆免费开放的基础上,公司以市场化运作提供解说、会标制作、花篮定制、专题教学等服务,并整合相关资源,结合非遗传承炳林毛笔、鑫田粮艺等开发纪念文创产品,延伸产业链,增加经营收入,还多举措吸引社会资本参与周边配套服务和开发。仅2022年“七一”期间一周,纪念园就接待72批次3000余人次参观学习,为村集体经济增收4万余元,带动周边民宿、农家乐等餐饮消费收入达20余万元。

(二)乡村振兴战略视野下地方志建设中存在的问题

史志文化资源保护意识不够强。随着城市化进程的推进和新农村建设步伐加快,散布在城区和乡村的史志文化资源特别是历史文化遗迹遗址面临严峻形势。由于缺乏对史志文化资源的保护意识,没有把史志文化资源与传承发展优秀传统文化统一起来,忽视了很多资源具有不可再生的特性,导致一些历史文化遗迹遗址在城市拆迁、土地整合、新村建设中损毁甚至消失,造成难以弥补的历史缺憾。如涪城区、游仙区等地随着城市建设的发展,城区原有的老街老巷基本拆除,缺乏具有历史文化氛围的传统街区,与省级历史文化名城的地位不相匹配。

缺乏合理的规划和引导。很多地方在经济社会发展布局中,既渴望挖掘地方优秀传统文化,却又忽视对本乡本土史志文化资源的保护利用,目光短视,急功近利,缺乏具有前瞻性、可行性的整体规划,导致史志文化资源的挖掘利用低水平徘徊,零敲碎打,各自为战,没有形成具有较大规模和较高展示水平的历史文化旅游精品,其社会效益和经济效益都没得到充分发挥。平武县县城有国家级文物保护单位报恩寺,还有省级文物保护单位城门城墙、北岳殿等,历史文化积淀颇为深厚,在《龙安府志》等旧志中有诸多记载,但在编制平武旅游产业发展总体规划中,少有人静下心来研究整理旧志留存的文化遗产,未能对这些历史文化资源有效开发利用进行可操作性的详细规划。涪城区丰谷镇是绵州四大古镇之一,历史遗存较为丰富,丰谷酒厂天佑烧坊老窖池群落、中国传统村落丰谷镇二社区、鑫田粮艺传习所等宝贵史志文化资源,也是打造历史风貌小镇不可多得的文化资源,但由于政府支持、政策引导、资金投入等方面都欠缺力度,项目没有实质进展,至今仍停留在规划层面。

缺少资金投入和相应保护措施。绵阳市一些地方,由于地方财政长期紧张,缺少对地方优秀传统文化传承发展的有效投入,导致史志文化资源挖掘、保护和利用水平不高,出现资源富集却闲置、资源丰厚却零碎的局面。盐亭县是中国字库文化之乡,全国252座字库塔,盐亭县就有32座,堪称中国字库塔“第一县”。2018年,“盐亭字库塔群”被四川省人民政府批准为省级文物保护单位。实地调研发现,由于地方财力有限,该县许多造型精美的字库塔缺乏足够的保护措施,周边环境较差,配套设施不足,不利于字库塔的长久保护和文旅开发。

三、乡村振兴视野下地方志资源开发利用对策建议

加强绵阳市地方志资源的开发利用,助力乡村振兴,把服务乡村振兴作为工作重要职责,加强组织推动,落实工作责任;紧紧围绕党委、政府决策部署,不等不靠,主动谋划,主动融入,主抓落实;科学把握地域特色、民俗风情、文化传承和历史脉络,立体化布局,差异化实施,既尽力而为,又量力而行,循序渐进、久久为功,确保地方志服务乡村振兴落地见效。

(一)加大志书资源开发利用

通过“方志+乡村旅游”“方志+民俗节庆”“方志+文化教育”等形式,拓展志书运用领域,弘扬三线建设文化、红色旅游文化、地震感恩文化、李白文化、文昌文化、大禹文化、欧阳修文化、边堆山文化、西汉文化、三国文化助力乡村振兴。编史修志是中华民族的优秀文化传统。地方志因其历史的悠久性、辐射的广泛性、内容的权威性等基本属性,不仅成为地域文化最丰富的载体、最厚重的组成部分,成为地域文化形成的重要推手、地域文化个性发育的孵化器,更是地域文化的基础、源头和主脉。治天下者以史为鉴,治郡国者以志为鉴。各级党委政府要高度重视地方史志工作,从队伍建设、经费保障等方面给予有力支持,促进地方史志编纂、研究和开发利用工作水平不断提高,从而让地方史志工作能够更好地履行传承文明、记录历史、弘扬文化、服务社会、启迪后人的重要使命。

(二)发挥地方志行业特点和优势

规划地方志工作部门服务乡村文化振兴的意见,部署乡村文化振兴中地方志部门的工作,进一步提升乡村文化内涵,激活乡村文化生态,结合全国和四川省安排部署的名镇名村志和镇(街道)、村(社区)志编纂工作,全市各县(市、区)均已印发镇村志编纂工作规划,涪城区还将全区各镇村志编纂纳入“十四五”农业农村现代化规划项目,助力乡村文化振兴。乡村振兴,必须保护乡村文脉,这股文脉在乡间闾巷的乡土文化地标上。乡土文化地标记录着一个姓氏的繁衍脉络,牵连着一个家族的成败兴衰,铭刻着一个村庄的迁徙历史,承载着一个社群的共同记忆。乡村文化地标种类多、分布广、数量大,极易被破坏,对其进行有效保护刻不容缓。一类是自然存在的承载家族记忆与典型精神的树石山水,一类是作为人文遗产类的乡土文化地标,包括显于乡村或隐于山林的宫观寺庙、亭台楼阁、浮雕石刻、家族宗祠、名人墓穴等。实施先保护后利用的原则,在有效保护的前提下,再考虑将景观功能与文化游览、乡村公共文化活动结合起来,实现“活态”保护。

(三)地方志为乡村振兴战略提供文化内涵支撑

特色志和影像志记录、传承和弘扬乡村历史文化,挖掘历史智慧;方志数据库,移动智能终端和扫码功能为乡村振兴战略提供高效、便捷的地情信息资源;方志书屋、方志文艺和方志讲堂为育人资政、培育文明乡风提供服务平台;方志馆、乡村博物馆、村史馆及城市街巷记忆墙,都是宣传展示史志文化的重要平台。中国地方志指导小组《方志馆建设规定(试行)》明确指出:方志馆是“收藏研究、开发利用地方志资源,宣传展示国情、地情的公共文化服务机构。”方志馆立足地方丰富的史志文化资源,在展示、宣传、推广地方优秀传统文化方面具有重要作用。积极筹建绵阳市方志馆,重点做好方志馆展陈的创意、设计和布展工作,力争把市方志馆打造成为绵阳市地方优秀传统文化的对外展示窗口和学习教育基地。支持县(市、区)建设方志馆,支持乡镇多元化建设乡村博物馆、村史馆、特色文化馆等。倡导基层社区充分利用小街小巷,在文化场所建设中融入史志文化资源。开展地方优秀传统文化教育基地授牌工作,努力打造一批成熟的传统文化展示基地,传承文明根脉,留住城市记忆、乡村文脉。

(四)地方志纳入绵阳总体发展战略,服务乡村振兴

绵阳地域广阔,文化资源丰富,李白、欧阳修、嫘祖等历史文化名人遐迩闻名,自然地理形态多样,平坝、丘陵、山区等旅游要素齐备,未来绵阳将发展成为300万人口的I型大城市,城乡融合发展趋势向好,绵阳具备乡村旅游业发展的优越条件。随着旅游业的蓬勃发展,乡村旅游业需要根据游客多元需求的变化向现代旅游服务业转型升级。建议将地方志纳入绵阳总体发展战略,明确战略定位,出台专项政策,加大支持力度,推动地方志服务乡村振兴。

(五)根据地方志资源制定专项产业规划,服务乡村振兴

绵阳乡村旅游业等产业已初具规模,并形成一定的发展势头和发展格局,要因势利导,加强规范引导,避免盲目发展,无序扩张。建议制定绵阳乡村旅游业等产业发展规划,以县域为单元,明确发展目标,规划空间布局,突出地域特色,丰富文化内涵,促进健康可持续发展。同时,建立行业协会,加强行业自律,制定行业服务标准,规范经营行为,杜绝恶性竞争,优化行业秩序,提高发展质量。挖掘乡村的特色和优势,避免旅游产品同质化问题。加强古镇古村、古建筑物的保护与修复,推出特色文创产品,增强游客体验,满足多样化需求。加快打造具有乡村地域特色与较大市场价值的旅游品牌,促进乡村特色文化和旅游相互结合、深度融合。

(六)优化地方志公共服务功能,服务乡村振兴

地方志公共服务功能的源动力是地方志工作者,地方志工作者的服务意识关系到地方志能否更好地服务社会。因此,地方志工作者应转变“重修志、轻利用”的思想和观念,树立“地方志以服务地方公共文化”的理念,不但要编纂出高质量的地方志书,更要积极运用地方志成果为当地经济社会发展服务,为广大研究绵阳和有意了解绵阳乡村振兴的读者服务。在地方志队伍人员配备中除了配备文史专业人才外,还要有针对性的配备网络技术人才,为广大群众查阅地情资料提供有力的保障。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:吴 锋〔中共绵阳市委党史研究室(绵阳市地方志编纂中心)二级调研员〕

晏茂川 〔中共绵阳市委党史研究室(绵阳市地方志编纂中心)党史编研科科长、 四级调研员 〕

梅 柯〔中共绵阳市委党史研究室(绵阳市地方志编纂中心)二级主任科员〕

杨 剑(绵阳市涪城区委组织部部务委员)

用户登录

还没有账号?

立即注册