点亮一盏温暖的灯 ——陈伯吹与儿童文学教育

费冬梅

《光明日报》( 2023年10月16日 11版)

陈伯吹著《儿童文学简论》 资料图片

陈伯吹著《儿童故事研究》 资料图片

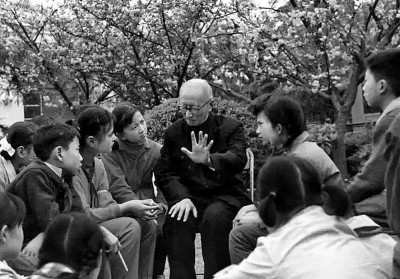

陈伯吹和孩子们在一起 资料图片

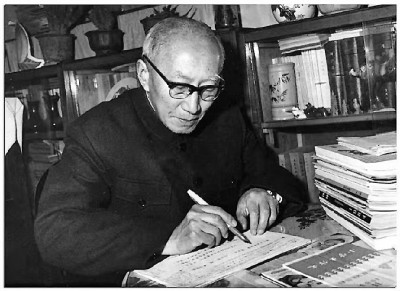

陈伯吹 资料图片

【大家】

学人小传

陈伯吹(1906—1997),上海宝山人。儿童文学作家、翻译家、理论家、出版家,中国儿童文学创作和理论研究的开创者和奠基人,被誉为“东方的安徒生”。曾任中华书局、人民教育出版社编审,上海作协书记处书记。著有儿童文学作品《阿丽思小姐》《波罗乔少爷》《一只想飞的猫》《骆驼寻宝记》及理论研究著作《儿童故事研究》《儿童文学简论》《作家和儿童文学》等。1981年创立了“儿童文学园丁奖”(现名“陈伯吹国际儿童文学奖”)。

从1927年发表第一部儿童文学作品开始,一直到1997年辞世,陈伯吹先生的文学生涯持续了70年。在这漫长的文学生涯中,他在儿童文学创作、理论、出版、教学等多个领域作出了全方位的贡献。其中,他对儿童文学教育的思考、研究和实践尤为后人瞩目。

壹

陈伯吹,原名陈汝埙。1906年生于江苏省宝山县(今上海市宝山区)罗店镇。他的父亲陈文乔是一家布店的小职员,虽然文化不高,但十分开明,母亲张秀珍出身木匠家庭,温柔慈爱。陈家祖上以种桑养蚕为生,经济条件还算宽裕,但到了陈伯吹这一代,家中人口众多,经济趋于困顿,甚至每年除夕,一家人都要提心吊胆——债主往往会来上门讨债。父母面皮薄,不好意思面对债主,都躲开了,每每让汝埙和汝宽两兄弟给债主赔不是、说好话。一直挨到半夜,讨债人散去,他们才能安心过个年。

陈伯吹的文学启蒙是从私塾开始的。在私塾学了三年《千字文》《三字经》等蒙学读物后,陈伯吹进入宝山县立第二高等小学读书。校长李墨浓知道他家的经济情况,免除了他的学费,还给他取了一个别名陈伯吹。陈伯吹知道自己求学不易,想方设法争取读书机会。有一次,一个学长拿着一本儿童书《无猫国》给同学们讲故事,陈伯吹读书心切,听完故事后还想仔细阅读,便开口借阅,学长有点舍不得,半是刁难半是玩笑地提出,让陈伯吹磕三个响头。没想到,陈伯吹毫不犹豫,当众跪下磕了头,成功借到了书——这次借书经历让陈伯吹印象深刻,后来被他写进了《穷孩子》这篇小说里。除了新兴的儿童读物,陈伯吹还从另一位同学家里借阅了《东周列国志》《三国演义》《水浒传》等古典小说。这些阅读给他打下了一定的文学基础。

小学毕业后,父亲想让陈伯吹经商,让他做了三个月学徒,但热爱读书的陈伯吹,最终还是说服了父亲,重新求学。1919年,陈伯吹考入宝山县甲种师范讲习所,这所学校属于公益性质,招收的都是像陈伯吹这样的乡村贫寒子弟。在这里,陈伯吹接触到了新思潮和新文化,开阔了眼界,也初步展现了在想象力和文字表达上的天赋。有一次,他在日记里写下了这样一个科学幻想:“如果在喜马拉雅山的顶峰上,用最强烈的电灯光,打出一亮一暗、一长一短的信号,要是火星上也有人,就会和我们地球上的人通讯、打交道,说不定他们还会到地球上来呢!”教国语的先生看到,十分惊喜,点评道:“小时候有理想,大起来有希望。”(苏叔迁《陈伯吹传》)

1922年,16岁的陈伯吹从师范学校毕业,到杨行乡朱家宅小学任教。朱家宅小学不大,只有几十名学生,而教员、校长、校工都由陈伯吹一人担任。这位还是个半大孩子却充满了热情的少年教师,开始施展自己的教育梦想。他白天在课堂上教课,傍晚在田头给孩子们讲故事,天黑了就回到卧室继续讲,孩子们也会把从村里村外听来的民间传说讲给陈伯吹听。夏收时,为了帮助村里的农民照顾年幼的孩子,陈伯吹免费授课两个月。在此期间,他察觉到乡村儿童课外读物的匮乏,自己动笔撰写适合他们需求的讲义。以这段教书生活为素材,陈伯吹后来写出了儿童小说处女作《学校生活记》。和乡村孩子朝夕相处,陈伯吹奉献了自己的爱心,也收获了孩子们的爱戴,这段经历成为他儿童文学之路的起点。

1925年,因教学成果显著,陈伯吹被调到宝山县立第一小学当初级部主任。在新的小学,陈伯吹继续给孩子们讲故事、推荐课外读物,同样受到孩子们的爱戴。这期间,父亲和二弟相继离世,家庭的重担都压到了陈伯吹身上,为了赚钱养家,陈伯吹开始大量撰稿,给《妇女杂志》《儿童世界》《小朋友》《学生杂志》《少年杂志》等刊物投稿。1928年,陈伯吹来到了上海,先是在上海私立幼稚师范学校任教,后又通过大夏大学高等师范专修班的考试,开始了半工半读的生活。为了赚钱贴补家用,在学习和工作之余,陈伯吹继续拼命写作,杂文、诗歌、小说,都有所尝试,文风上也有意识地向当时流行的新文学作家学习。因为爱情诗很火,为了争取刊发机会,恋爱经验不多的陈伯吹开始写起了爱情诗。

陈伯吹的两首爱情诗被《小说月报》采用了,让他没想到的是,主编郑振铎专程约他谈话。郑振铎提醒陈伯吹,要发挥自己的优势和长处,儿童文学对他才是适合的路。可以说,这是陈伯吹人生之路上最重要的提醒,陈伯吹感激不已,开始将重心转向儿童诗的写作。几个月后,他就编成了儿童诗集《小朋友诗歌》,交由北新书局出版。在出版《小朋友诗歌》的过程中,陈伯吹遇到了人生的另一个贵人——赵景深。作为一个很有眼光的儿童文学作家和编辑家,赵景深敏锐地发现了陈伯吹的才华。在赵景深的大力举荐下,北新书局老板李小峰邀请陈伯吹编辑一套给小朋友看的丛书,此后又邀他创立了儿童刊物《小学生》。编辑《小学生》,是陈伯吹的一个重要转折点,这让陈伯吹得以结识一批热心儿童教育和儿童文学的教师和作家,如陶行知、陈鹤琴、沈百英等,这也让他和更多的儿童有了接触,从大量小读者的来信、来稿中了解了他们的生活、思想、感情和阅读兴趣,加深了他对儿童文学和儿童教育关系的思考。从此,陈伯吹的事业步入了更开阔的天地。

在后来的战乱中,陈伯吹颠沛流离,从事过多个职业,但不论是做期刊编辑、当大学老师,还是做出版社领导,他都没有偏离儿童文学这个大方向,儿童文学成了他为之奋斗一生的事业。

贰

在创作文学作品的同时,陈伯吹对理论研究也有着浓厚兴趣。他曾这样阐述两者之间的关系:“在‘繁荣创作’的同时,必须要并肩齐进地‘建设理论’。而建设理论的目的,仍然是为了繁荣创作。也只有在创作繁荣的景气中,积累经验,总结经验,成为有条理性的、系统性的经验教训,上升转化为理论。理论研究指导创作,创作以自己的实践证明理论,并修正理论。从而理论愈丰富愈完整,创作也就愈繁荣愈提高,它们在儿童文学事业上具有内在的联系,起着相互影响的作用。”(《谈儿童文学工作中的几个问题》)正是在这样一种良性的“左右互搏”的关系中,20世纪30年代初,他先后出版了《儿童故事研究》和长篇童话《阿丽思小姐》;50年代,在《儿童文学简论》《漫谈儿童电影、戏剧与教育》《在学习苏联儿童文学的道路上》三本专著出版的同时,兼具艺术性和教育性的当代中国儿童文学经典名篇《一只想飞的猫》也横空出世。

陈伯吹的儿童文学工作,几乎总是伴随着教育工作开展的,两者密切联系,互相配合,不论在创作还是研究之际,他都十分注意教育儿童的需要,认为儿童文学应该是文学性、思想性和教育性的统一:“儿童文学作品应该被认为是十分道地的艺术品。它要求注意力还不专、认识力还不高、领悟力还不强的儿童,能够在读完作品后起着共鸣、获得感染,因而必须要求有着高度的艺术性;而高度的艺术性往往体现了高度的思想性,它们也往往是存在着有机的联系。”(《谈儿童文学工作中的几个问题》)这种儿童文学观让他数次遭受批判或质疑,但终其一生,陈伯吹“固守己见”,用束沛德的话说,“在坚持儿童文学的教育方向性上,他的态度一以贯之,极其鲜明,斩钉截铁,毫不含糊”。

强调儿童文学的教育性是陈伯吹儿童文学观的核心内容。他认为儿童文学区别于成人文学的特殊之处便在于它具有教育的方向性。为了写出更好的儿童文学作品,为了达到更好的教育效果,就要了解儿童的心理状态和年龄特征,为此,他要求作家在创作时要心有儿童,要愿意和儿童站在一起,善于从儿童的角度出发,以儿童的耳朵去听,以儿童的眼睛去看,特别是要以儿童的心灵去体会,他还要求儿童文学期刊编辑要有童心童趣,要从“儿童观点”出发,怀着一颗童心去欣赏鉴别来稿。

长篇童话《阿丽思小姐》是新中国成立前陈伯吹出版的几个长篇童话里艺术性比较强的一部,也是比较明显地体现了他文学教育观念的一部作品。这是陈伯吹受英国作家刘易斯·卡罗尔的名作《爱丽丝漫游奇境记》影响写的“仿作”。虽然最初他是为《爱丽丝漫游奇境记》神奇的想象、生动的故事情节、高妙的艺术表达而着迷,但等到动笔之际,因为“九一八事变”受到的震撼,陈伯吹在童话里融入了不少阿丽思抵抗侵略的内容,这导致文本出现了割裂感,用他本人的话来说,一些地方“生吞活剥,艺术性不成熟,不免是有‘图解’之讥”。但《阿丽思小姐》的教育性不仅体现在反抗侵略,他的知音赵景深在《〈阿丽思小姐〉初版书前》一文中体贴地代作者给小读者暗示,此书可以教给孩子们很多东西:自然的知识、思辨的习惯、认真学习的态度、作文的示范、修辞的方法。《阿丽思小姐》的出版在文坛引起了一定反响和关注——1936年春,陈伯吹在内山书店买书时偶遇鲁迅,鲁迅还主动和他谈起这本《阿丽思小姐》。

与《阿丽思小姐》几乎同时的《儿童故事研究》,则更为完整而翔实地呈现了陈伯吹的文学教育思想。这是他的第一本理论著作,是多年来阅读、创作、思考儿童文学和在乡村学校进行文学教育实践的理论总结。

我国儿童文学在诞生之初便和儿童教育有着密切的关联。20世纪二三十年代,随着教育界对儿童文学重要性认识的深入,出现了蓬蓬勃勃的儿童文学热潮,“教师教,教儿童文学,儿童读,读儿童文学,研究儿童文学,演讲儿童文学,编辑儿童文学”(魏寿镛、周侯予著《儿童文学概论》)。儿童文学作品普遍被当作小学国语课的课文,研究儿童文学与教育的关系成为一时风气,涌现了许多探讨儿童文学教育价值、儿童文学课程标准、儿童文学教材编写、儿童文学教学实施等话题的文章。这阶段也出现了有影响力的专著,如1924年朱鼎元编写的《儿童文学概论》、1927年赵景深撰写的《童话概要》、1928年张圣瑜编写的《儿童文学研究》等,这些著作大都因教学的需要由教师的授课讲义发展而来,十分重视儿童文学教学和儿童阅读内容的研究。

《儿童故事研究》的写作也受到了这个风气的影响,但其视野的开阔、分析的精深,又在前人著述的基础上大大推进了一步。全书共六章,分别讨论了儿童故事的价值、趣味、选择、讲述、教学、领域六大议题。一方面,陈伯吹明确指出儿童故事的多种教育价值:满足儿童游戏的精神、给儿童精密的观察、增进儿童智慧与想象、扩大儿童与社会的联系、培育儿童品性、培养语文能力等。另一方面,他十分强调“故事”的趣味性,认为“趣味是儿童故事的基础”“趣味在儿童故事的材料中,是最低限度的需求,必要的条件”。

该书最精彩的章节是对故事讲述和故事教学的论述。陈伯吹借助儿童心理学和教育学的相关理论,用丰富的儿童文学作品作案例,详细分析介绍了故事讲述的艺术、要点和方法,既包括故事内容、情节设置方面的技巧,也包括教师讲述故事之际表情、提问方式、语言表达、实物利用、声音语调等方面需要注意的事项。如他以安徒生的多个童话为例来说明给儿童讲故事“要理解儿童的语言,要模仿儿童的语言,要将自己的语言合理地儿童化”;又如讨论“讲述的方法”之际,他指出有“重述法”和“改作法”两种,论及“改作法”,他又举《金河王》《丑小鸭》为例,分析了改作故事的几个通常做法:删除多余的人物、删除多余的情节、删除多余的主旨等。此书出版后,被列为“上海幼稚师范学校丛书”。《儿童故事研究》既有理论阐释,又有娴熟的教学经验总结,对我们当下的儿童文学阅读和学校文学教育依然有指导作用。

1934年,陈伯吹受邀担任大夏大学暑假讲习班和“附设女子幼稚师范科”的儿童文学课讲师,授课的教材就是这本书。从这本书的写作开始,陈伯吹的儿童文学之路由创作、编辑拓展到了理论研究领域。

值得一提的是,为了写好这本书,陈伯吹阅读了大量作品,如《天方夜谭》《伊索寓言》《土耳其寓言》《北欧神话》《希腊神话》《王尔德童话》《托尔斯泰童话》等,这些他读过且书中提到的各类“故事”(在陈伯吹的这本书里,“儿童故事”基本上属于比较广义的“儿童文学”范畴)都附在了书后的书目(《儿童故事的参考》)里。陈伯吹这份列举了110本书的书单大概是中国最早的童书书单。

叁

陈伯吹的研究领域涉及儿童文学研究的多个方面。其中,他对幼儿文学的重视,对动物故事、科学文艺的倡导,都走在了时代前列。而他之所以重视这些问题,教育价值是其考虑的重要因素。

早在1962年,陈伯吹就呼吁发展幼童文学。在《谈幼童文学必须繁荣发展起来》一文中,他提倡发展“图画读物”(实则就是现在流行的图画书或曰绘本),认为“愈是小的儿童,愈应该运用‘直观教学法’去帮助、促进儿童智力的发展”。他充分意识到了图画读物的教育价值:“图画只是文学凭借它来作为一种表现的形式,正像凭借文字来作为表现的形式一样,它的实质是个有目的、有组织、有思想、有艺术,经过精心构思的文学故事,不但有动人的情节,还有深刻的教育意义。图画在幼童文学书籍中当然并不是‘装点门面’,也不仅是帮助‘说明内容’,而是作为主体来表达思想的,它比文字更形象地直接诉诸幼童的感官。”历史上不乏有人强调儿童读物里插图的重要性,如鲁迅就强调插图可以“补助文字之所不及”“不但有趣,且亦有益”。但陈伯吹将图画的重要性提升到和文字相同的地位,将图画本身当作“主体”“一个完整的故事”来强调,可以说是十分超前和有创见的。此外,他还对幼童文学的语言、题材、装帧设计都提出了建设性的意见,强调“幼童文学作品应该是地地道道的艺术品”。这些论述,在当年可谓“空谷足音”。60多年过去,以图画书为代表的幼儿文学的创作和出版,已呈一片繁荣之势。

至于作家作品研究领域,陈伯吹撰写了《王尔德和他的童话》《马克·吐温和儿童文学》《斯蒂文生和他的〈金银岛〉》等一系列外国作家作品论。此外,他还以序跋的形式写了数百篇国内外作家作品评论。其中,评论外国文学作品的有《〈快乐王子〉序》《〈小老鼠斯图亚特〉序》《〈小夏蒂〉序》《〈绿野仙踪〉跋》《〈兽医多立德的冒险故事〉跋》等,评论国内作家作品的有《〈老鼠看下棋〉序》《〈圆圆和圈圈〉序》《〈苗苗的故事〉序》等。对这些作品的评价,陈伯吹一如既往,既关注它们的艺术特色,又关注它们的教育意义。如他在评价《小夏蒂》艺术表现上“风物描写富丽,饱含着诗意”的同时,又指出该书“对培养儿童热爱大自然、热爱生活、热爱老人、热爱一切美好的事物,都具有深刻的教育意义”。他在夸赞《圆圆和圈圈》“语言流利顺口,写来很有点儿童情趣,能赢得幼儿们的欢心”的同时,也不忘提醒“老师在教学时,运用这作品,生发开去,可以进一步扩展幼儿们的视野,一个更广阔、更美好的世界”。

尤为难得的是,陈伯吹对乡村儿童的文学教育投入了相当多的关注。虽然成年后长时间工作、居住在城市,但他一直挂念着乡村儿童的成长和发展。1947年,在《儿童读物的编著与供应》一文里,陈伯吹很痛心地呼吁出版界关注乡村儿童的读物编著问题:

中国的儿童,正在惨痛的内战中长大起来,贫穷、饥饿、失学、流浪、犯罪、疫病,重重压迫着新中国幼苗的成长,而这些幼苗,绝大多数散处在全国农村各地。那些地方也正是世界上最落后最黑暗的角落,编著一些什么样的读物给他们看呢?是不是写述一些都市的足以炫耀夸张的豪奢的生活与新奇的事物?是不是写述一些封建的歌功颂德的言词,鼓励并且引诱他们盲目地奋斗成为独裁的奴役人民的“伟人”?是不是写述一些人云亦云的歪曲的言论去欺骗他们,因而让他们没有了是非正义的感觉……不是的,不是的,不论哪一个现代的中国儿童都不需要这种庸俗的编书匠给予他们的“渣滓”。他们所需要的是——正确的认识与思想,科学的智识与技能,艺术的欣赏与创作。前提决定了,随后依照着选择题材,随后动手编著。

“幼吾幼以及人之幼。”有博爱之心的陈伯吹,直到晚年还牵挂着乡村儿童读书的难题,他曾对出版界的同事说:“现在出版的儿童读物,都是为城市中小学生写的。我们的作家队伍中,很少有人为工人、农民的孩子写书,书价又很贵,一年有多少本送到农村、工厂、矿山去?可怜得很!领导上不下决心、不重视、不多投入,就没有解决中国孩子的读书问题,我们也就没有尽到自己的责任!”(陈模《陈伯吹——中国儿童文学的“祖师爷”》)

如今,中国乡村儿童的文学教育状况已经有明显改善,陈伯吹忧虑的问题得到了相当大程度的缓解,但乡村儿童读物仍然存在“书少”“无人编”“太贵”等问题和困境,需要各方面共同努力,多管齐下,才能逐步缩小城乡儿童读物出版的差距。

肆

陈伯吹温和谦逊,自称为“大时代中的小人物”“文艺大军中的一个小兵丁”,实则,他是难得一见的通才,是中国儿童文学史上一座难以跨越的高峰。

终其一生,陈伯吹对儿童文学教育投入了巨大的热情和心力,形成了系统的儿童文学教育思想,并且知行合一,用实践验证着他的理论和倡议,成为儿童文学教育理论和实践的“集大成者”和“先行者”:作为作家,他心系儿童,努力创作艺术性和教育性兼备的作品,希望给孩子们提供最好的精神食粮;作为研究者,他对童话、故事、寓言、儿童小说的教育意义和教育价值都有过详尽的论述,并且结合自己的教育经验,给出了详尽的教学方法和课程策略,《儿童故事研究》就是给家长、教师和图书管理员看的文学教育指导书;作为教师,他身体力行,在小学里给孩子们讲故事、朗诵诗歌,在大学里讲授儿童文学课,培养文学教育后备人才;作为编辑,他曾在多个重要的儿童文学期刊和出版社任职,编辑过《小朋友》《大公报·现代儿童》“小朋友丛书”等儿童读物,还倡议编写以优质儿童文学作品为主的小学教科书,呼吁采用一流作家、一流画家、一流纸张和一流印刷,让孩子们打开书来就能看到名家名篇;作为翻译家,他精挑细选,向国内小读者推介了不少国外经典儿童文学作品,像《绿野仙踪》《渔夫和金鱼的故事》《小夏蒂》(今译《海蒂》)《兽医历险记》(今译《杜利特医生非洲历险记》),这些我们今天耳熟能详的童书经典都是他译介的。

陈伯吹选择了最适合自己的儿童文学之路,将毕生心血奉献给了儿童文学事业。不论是早年默默无闻的小学教师、初露锋芒的文学期刊编辑,还是后来的知名作家、著名学者,他一直奉行“敬业而爱人”这个准则,不畏艰难、坚忍执着地奋斗在每一个岗位上,一如他笔下童话里那头寻宝的骆驼,不寻到可以带来绿洲的百花种子,绝不放弃。

因为成长路上受过他人的热情扶植,也为了建设儿童文学的作家队伍,以更好地对儿童进行文学教育,陈伯吹在自己奋勇前行的同时,还热诚鼓励、团结、帮助儿童文学新人成长。20世纪40年代后期,他在上海主编《小朋友》杂志和《大公报·现代儿童》副刊之际,亲自写约稿信、给作者回信,甚至登门拜访年轻作者,鼓励他们积极从事儿童文学创作,鲁兵、圣野、任大霖、方轶群等儿童文学作家都得到过他的指点。方轶群曾感慨地说,自己是被陈伯吹“搀扶着跨进儿童文学百花园”的。1981年,为了推进热爱的儿童文学事业,勤俭了一辈子的陈伯吹捐出自己的稿费55000元,设立“儿童文学园丁奖”(2014年更名为“陈伯吹国际儿童文学奖”),借此奖励、扶持儿童文学新秀。晚年的陈伯吹还应邀撰写了大量序文,光是结集成册的就有《他山漫步》《火树银花》《苍松翠柏》《天涯芳草》四本。对那些请他写序的作者,不论亲疏,他总是热心地而且十二分认真地阅读他们的作品或研究著作,然后给予诚恳的推荐和品评。

诗人圣野曾写过一首诗《巨人手上的灯光》献给陈伯吹:

一盏灯亮了/百盏灯亮了/点亮了郭风的《小野菊的童话》/点亮了圣野的《小灯笼》/点亮了鲁兵的《火的主人》/点亮了任大霖的《百支光和五支光》/一盏灯亮了/百盏灯亮了/那照亮黎明前的黑暗的/巨人手上的灯光呵

陈伯吹点亮的这盏灯,温暖了许多年轻的作家,也温暖了无数的孩子们,还将在中国儿童文学的百花园里继续发光发热。

(作者:费冬梅,单位:中国社会科学院文学研究所)