【论坛】手无寸铁兵百万 力举千钧纸一张——浅析范长江新闻思想形成与影响‖申福建 刘德元

手无寸铁兵百万 力举千钧纸一张

——浅析范长江新闻思想形成与影响

申福建 刘德元

“长江一支笔,胜过百万兵”。范长江是中国新闻事业的标志性人物,是新中国新闻事业的开拓者,在中国现代新闻史上具有重要地位。1961年,为纪念鲁迅诞辰80周年,范长江写下诗篇:“横眉冷对众虎狼,俯首甘随牧牛郎。层层迫害骨愈坚,种种欺蒙瓦上霜。手无寸铁兵百万,力举千钧纸一张。坚持真理勇战斗,先生火炬照四方。”此收入他的旧体诗集《耕耘集》,这既是对鲁迅先生的深切怀念,也是范长江的人生写照,他们同样拥有追求真理、以笔为枪、正直正派的爱国之心。经过时代的锤炼,范长江新闻思想逐步形成,名垂青史,光照未来。

范长江纪念馆内的范长江塑像( 范长江纪念馆 供图)

一、雏鹰展翅绽锋芒

1909年10月16日,范长江出生于四川省内江县(今内江市东兴区)田家镇赵家坝村。自幼从祖父(清末秀才)读书习字,且攻诗文,文学功底扎实。通过中学、大学的学习熏陶和社会历练,他的知识结构得到完善,视野得到拓展,心性得到修炼,思想得到升华,为当好记者打下坚实基础。

1932年8月,在北大求学期间,范长江开始向《晨报》《世界日报》投稿,以后又给天津《益世报》《大公报》写稿,多是报道学校文化教育。1933年,《大公报》正式聘他担任北大通讯员,撰写有关抗日救亡运动的长篇通讯。

1935年5月,范长江以《大公报》特约通讯员名义南下,经烟台、青岛到上海,再沿长江西行,赴重庆、成都,沿途撰写旅行通信。7月,范长江从成都出发,经川西若尔盖,越祁连山,绕贺兰山,行程6000余里,历时10个月。

环境太恶劣,条件太艰苦,死神如影随形。鸟兽绝迹的祁连山,人迹罕至的戈壁滩,望而却步的贺兰山,让范长江终生难忘那悲壮的行程:翻越祁连山,把自己带的干粮给了乞讨的难民,反而被难民团团围住,结果把皮衣脱下才脱了身……在宁夏沙坡头,沙漠迷路,被狼追赶,险入狼口;为躲避“马匪”获得更多红军的有关信息,昼伏夜行,与老百姓同吃同住,帮老百姓担水劈柴……

在范长江的笔记里,时间模糊了多少红军的名字,岁月湮灭了多少红军的传奇,每一个牺牲都是不朽,他要把红军的故事告诉中国人,告诉全世界。如果说长征是一部中国革命的百科全书,那么,范长江就是长征途中的一员,写下了浓墨重彩的一章。

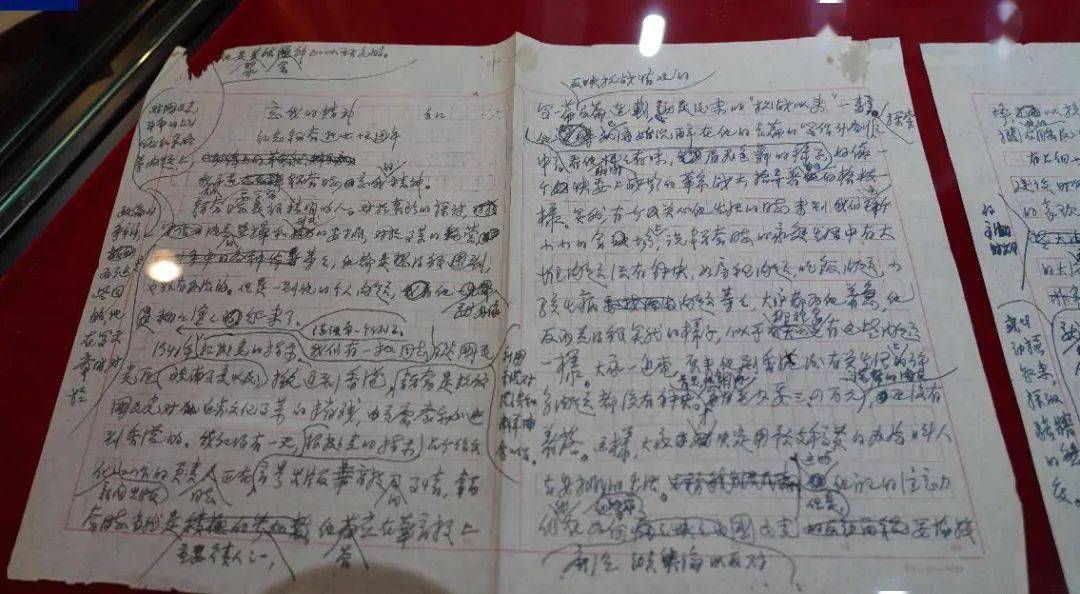

范长江手稿(图片来源:央视新闻网)

二、顶天立地大记者

范长江是中国新闻历史进程中最重要的三个人物之一。邵飘萍是20世纪20年代中国新闻理论的“铁肩辣手”,戈公振是30年代中国报学史的研究者,他们在新闻理论、新闻历史研究方面作出了重要贡献,而范长江是中国新闻事业的开拓者,在中国新闻领域树立起一座丰碑。

手无寸铁兵百万 力举千钧纸一张(杨明强 摄于内江市范长江故居)

在日本大肆侵略中国、国民党却“攘外必先安内”的大背景下,“团结抗战、一致对外”是人民的正义呐喊,即使白色恐怖笼罩,也不能封住每一个中国人的嘴,新闻话语权最终要向中下层民众倾斜。

20世纪30年代,红军长征震撼全国,牵动着民众的心,范长江追踪采访红军长征,及时报道长征的真实新闻,为中国工农红军注入情感的力量,第一次称共产党领导的军队为“红军”,而不是“赤匪”,引起社会各界强烈共鸣,感动了无数中国人。由于新闻的封锁,民众对西安事变真相和红都延安不了解,范长江孤身冒险潜入西安,又以中国记者身份第一次进入延安,向全国人民发布真实信息,揭示了被谣传和谎言遮蔽的事实真相,用新闻维护了人民的知情权和话语权。“第一个全面报道工农红军长征、第一个真实报道西安事变、第一个采访红都延安”,“三个第一”是范长江苦苦寻求真理和正义的过程,也是他从一名热血青年转型成为一名共产主义革命战士的艰难过程。

范长江认为,“要想做一个顶天立地的记者,非有高度的牺牲精神不可”(《我的自述》)。范长江敢为人先,言人之所未敢言,写人之所未曾写,及时披露被当局讳莫如深的事件真相,因而在新闻界如雷贯耳,屡屡创举广受欢迎。

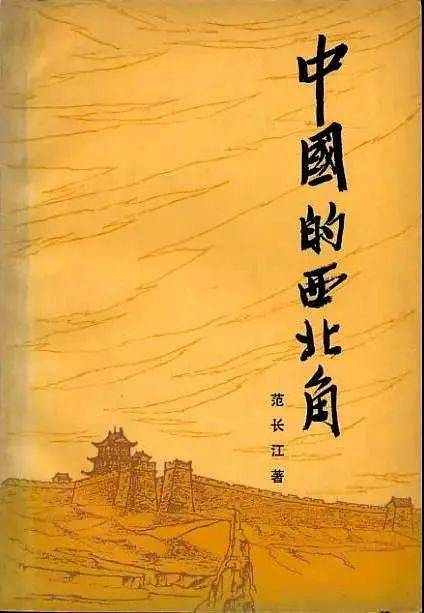

因此,《大公报》出版部于1936年8月将他的通讯结集成册,定名为《中国的西北角》在全国公开发行,出现了抢购潮,“未及一月,初版数千部已售罄,而续购者仍极踊跃”,不得不再版9次,发行十几万册,风行全国,被誉为和斯诺的《西行漫记》一样,“是一部震撼全国的杰作”。

范长江著《中国的西北角》(图片来源:新华社)

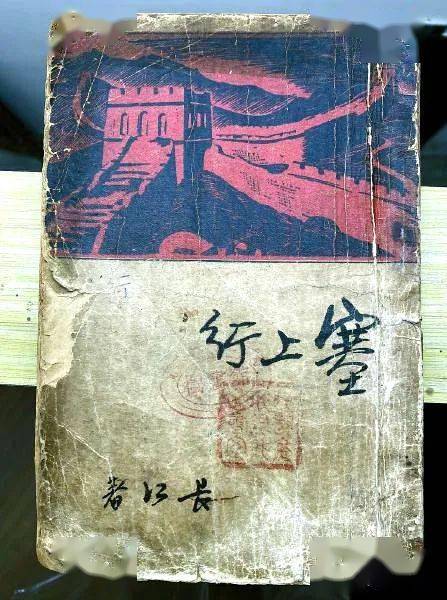

范长江著《塞上行》( 范长江纪念馆 供图)

三、我为人民鼓与呼

范长江坚持新闻自由。他认为,新闻自由,言论自由,是民主的权利。国民党在新闻上实行“舆论一律”的控制,给报人设立了许多禁区,一切犯禁的新闻都会受到封杀。范长江认为,这不符合新闻自由的要求,因此,在他的新闻采访和报道中,敢于打破国民党的新闻封锁,走新闻自由之路。1938年,范长江为《新华日报》创刊号题词:“为中华民族之独立与自由而呼号”,其实质就是为中华民族的独立和中国人民的幸福鼓与呼。

范长江认为,新闻“必须是真理的、人民的”,应以人民知情为出发点,又以启发民智为归宿。他的新闻视点选择始终是“全中国人民关心的大问题”,民众急于或应该知道的事情。同时,他认为,新闻报道要做到与事实相符合,真实是人民报纸最大特色之一,新闻报道必须绝对真实。

范长江的民主立场深得毛泽东同志赞许。1944年,毛泽东对《大公报》记者说,“只有你们《大公报》拿我们共产党当人”(凤凰网:《张季鸾和<大公报>的故事》)。年轻的范长江选择《大公报》作为自己事业发展的平台,实际上就认同了《大公报》的新闻立足点。那就是大公——“忘己之为大,无私之为公”,坚持宣传正义的声音,启发民智,那就是独立办报——“不党、不私、不卖、不盲”,把中华民族的利益放在第一位。

范长江的新闻理念十分独特,体现出三个准则。其一,客观准则。所谓客观,即在报道中最大限度地离开主观好恶的干扰,做到面对现实,有什么说什么,既不粉饰,也不隐讳,更不捏造。其二,真实准则。所谓真实,即客观地按事物的本来面目及其产生情况来理解事物,而不附加以任何外来的成分。其三,真理准则。科学通过揭示支配事物的规律,以求说明事物,真理就是事物的规律。经典的新闻报道不只是秉笔直书,写出事物的真相,还需要有远见卓识,揭示现象背后的规律。范长江对新闻工作基本规律的概括和总结,不仅在当时具有重要的指导作用,在今天看来,仍是真知灼见。

俄国诗人莱蒙托夫说:“英雄不是点燃的蜡烛,而是一束纯净的阳光。蜡烛有燃尽的时候,而英雄的精神将会永存。”。范长江的身影走进了历史帷幕,他那红色的背影在夕阳下熠熠生辉,他是当之无愧的“新闻之父”,是中国新闻领域历史天空里最灿烂的星斗,是激励新闻工作者踔厉前行的精神标杆。

毛泽东与范长江亲切交谈(图片来源:中国共产党新闻网)

四、新闻思想耀千秋

范长江的新闻思想主要体现在以下方面。

一是新闻要以人民为本,关注人的生存际遇。他指出,新闻的最终目的是使人民能享受民主、自由,还认为新闻必须反映“人民的生活”,反言之,不反映人民生活、人民意见、人民斗争的就称不上真正的新闻。

二是党报的新闻是讲阶级的,在宣传报道时就要准确地把握无产阶级的纲领,不能为资产阶级服务。党报是人民的报纸,党报要讲阶级性、政治性。

三是把握新闻价值的取向。报纸是人民的喉舌,党报的办报方针一定要密切联系群众。新闻工作者必须把自己置身于民众,成为其中的一员,而不应作为“无冕之王”君临民众,把民众作为新闻活动的一种工具。

四是落实报纸“三工具论”及言论自由。“三工具论”是指报纸是政治的工具、宣传的工具、组织的工具。他认为,言论自由这个口号,是被压迫者对压迫者提出来的口号,一定是那个地方言论不自由,才提出这个口号。

蓝鸿文著《范长江记者生涯研究》(图片来源:乐享好书)

比范长江年长16岁,按中国传统隔辈了,毛泽东给他写信时竟自称“弟”,这是发自肺腑对范长江的敬佩。为推进新闻战线的抗敌斗争,1937年11月8日,范长江和胡愈之、夏衍等一批左翼记者建立了爱国新闻工作者统一战线组织——中国青年新闻记者协会,史称“青记”,即中华全国新闻工作者协会(简称“中国记协”)的前身。中国青年新闻记者学会在团结进步青年记者加强前线报道方面发挥了很好的作用,周恩来曾写信赞扬范长江:“听到你饱载着前线上英勇的战息,并带着光荣的伤痕归来,不仅使人兴奋,而且使人感念。”(《范长江与<解放日报>创刊实录》)1991年12月,中国记协和范长江新闻基金会联合设立了“范长江新闻奖”,这是我国优秀新闻工作者的最高荣誉奖。2000年8月,国务院批复中国记协的请示,同意将11月8日定为记者节,确立了范长江中国无产阶级新闻事业创始人的地位。2005年,范长江新闻奖与韬奋新闻奖合并为长江韬奋奖。中国记者节和长江韬奋奖,是对范长江的最高奖励和最好纪念。

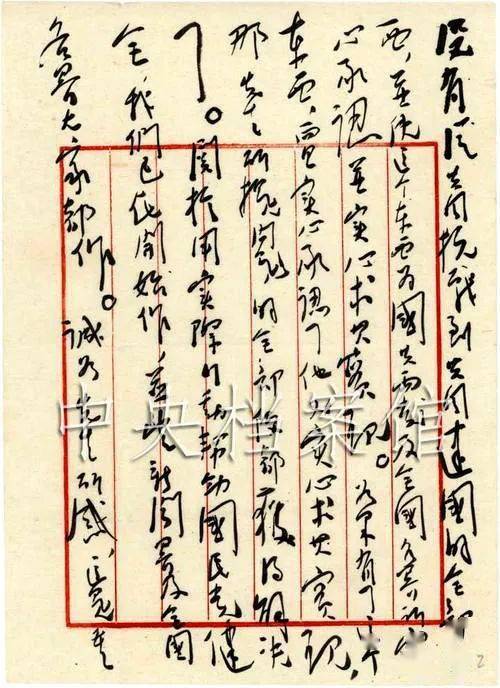

1938年2月15日,毛泽东致范长江信(图片来源:中国共产党新闻网)

1991年北京首届范长江新闻奖评选纪念封

2018年8月,习近平总书记在全国宣传思想工作会议上强调,要不断增强脚力、眼力、脑力、笔力,努力打造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的宣传思想工作队伍。学习范长江的新闻历程、新闻成就、新闻思想,就能感受到“四力”的力量,找到“四力”的榜样,坚守初心使命,走好新时代的长征路,为全面建设社会主义现代化强国贡献更大的力量。

特别提示

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室

作者:申福建 刘德元(中共内江市委党史地方志研究室)

配图:方志四川