【方志四川•大熊猫音频】方志四川 ‖ 熊猫篇 第31集 萌宠“滚滚”的心声:我就是回个家,怎么那么难?

音频:成都广播电视台 主播:罗鹏

用声音记录历史,用耳朵了解四川。2019年是科学发现大熊猫150周年,《方志四川熊猫篇》带你一起走进国宝熊猫的生活。请听第31集《大熊猫的回家路线图》

自20世纪30年代以来,野化放归作为保护受威胁和濒临灭绝物种的一种重要手段,正越来越多地被人们关注和运用。截至1992年年底,全世界濒危野生动物放归野外的项目已经达到138个。所以中国大熊猫的野化放归项目同样是大熊猫保护工作中不可忽视的一项,中国大熊猫保护研究中心常务副主任张和民谈到:“我们通过第四次大熊猫普查来看,全国有33个局域种群,但是有22个种群存在一些问题,大家也知道我们保护大熊猫的目的,最终也是保护野生大熊猫,野生大熊猫保护好了,我们这项工作才算是完成得好。我们花很大的力气,组成科研团队来专门进行攻关,现在效果非常好。”

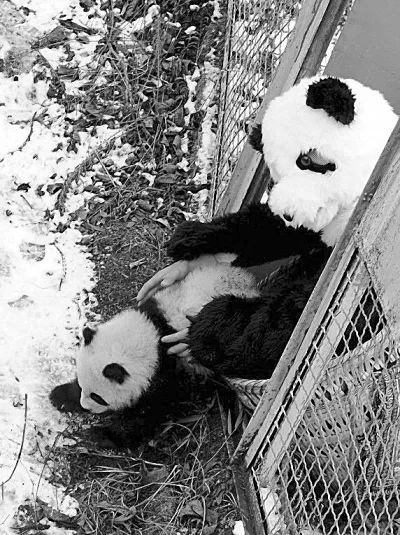

2011年2月20日,穿着大熊猫服装的工作人员正在将半岁的大熊猫“淘淘”送入野化训练场(新华社发)

中国野生大熊猫放归的尝试起源于20世纪80年代,但屡遭失败。这些大多是被救治或捕捉回来的野生大熊猫,被放归后不是死亡,就是体重大幅下降,健康受损。

进入21世纪以后,随着大熊猫科研力量的增强、人工繁育技术的进步,幼仔出生率和成活率不断提高,大熊猫圈养种群迅速扩大,基本实现了圈养种群的自我维持,也为野化放归提供了较多的个体资源。加之大熊猫栖息地保护、天然林保护等重点生态工程的实施,大熊猫栖息地质量得到改善,促进野生种群复壮或重建的时机已经成熟,我国启动了圈养大熊猫的野化培训和放归。【项目进程】“2003年我们首先提出大熊猫放归培训项目并加以实施,2010年我们又重新启动,(采用)了一种母兽带仔的新方法,通过我们的验证,2012年开始(在四川雅安栗子坪国家级自然保护区)放归,我们放归大熊猫存活率高达70%到80%,所以成果是非常好的,通过验证我们认为我们这个培训方法,是具有科学性。实用性的。”

雄性大熊猫“祥祥”的野化培训和放归是人工繁殖大熊猫的首次试验。

模拟:“大家好,我是祥祥,我是卧龙自然保护区人工圈养条件下生出来的大熊猫宝宝。我出生于2001年8月25号,我还有个双胞胎弟弟‘福福’。我被选作野化培训的对象,而我的弟弟要一直饲养在圈养场,以便和我进行比较研究。”

2003年7月8号,快满两岁的“祥祥”被放入小型野化培训圈, 经过两年多的野外培训,于2006年4月28号,正式放归到野外自己生活。野外放归地区处于卧龙自然保护区西南部的臭水沟,是20世纪80年代大熊猫野外生态观察站“五一棚”所在地。

科研人员利用全球定位系统GPS、无线电遥测技术和大熊猫生态生物学研究方法,对“祥祥”的活动规律和环境利用情况进行了监测和数据收集。“祥祥”在野外生存过程中基本适应了“五一棚”区域的竹类食物和季节变化,并在野外具备警戒行为,并且随野外生活时间的延长,其警戒行为不断增强。不幸地是,被放归10个月后,“祥祥”因与放归区域的野生大熊猫争夺领地和食物发生激战导致严重内外伤,于2007年2月19号被发现死亡。

2006年,被放归的大熊猫“祥祥”

用声音记录历史,用耳朵了解四川,沿着150年来科学发现大熊猫的足迹,共同寻访四川从发现大熊猫到科学保护大熊猫的点滴故事——方志四川熊猫篇,一起来听大熊猫“盛林1号”的回家路。

和“祥祥”不同,“盛林1号”是只野生大熊猫。 2005年7月16号,“盛林1号”出现在都江堰市区江安河边的一棵梧桐树上。在当地政府和广大市民的帮助下,这只大熊猫被成功救下,并于当天下午送往卧龙进行救治和医疗。待及体能恢复、重要器官和生化指标功能正常后,于2005年8月8号正式放归。

模拟: “我的名字是当时国家林业局局长周生贤取的,是盛世兴林的意思。放归那天,国家林业局和四川省人民政府在都江堰市龙溪—虹口国家级自然保护区举行了放归仪式,这在全国还是第一次哦。”

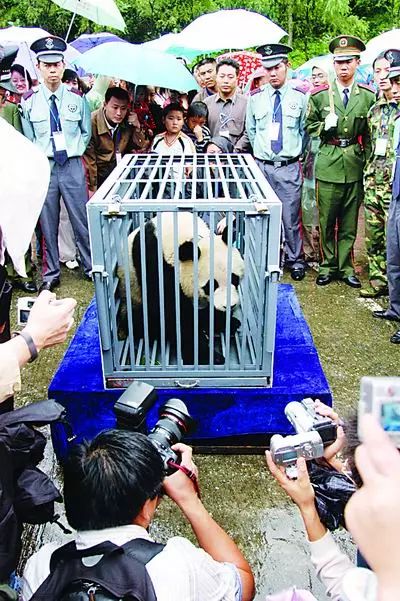

准备放归的“盛林一号”

放归的时候,雌性大熊猫“盛林1号”大概四五岁。它是首只闯入闹市被成功救护的野生大熊猫,也是中国首次放归带有定期自动脱落的GPS颈圈的大熊猫。此举标志着中国野生动物野外放归实验的正式启动,也标志着中国野生动物保护工作进入到一个良性发展的轨道。

“盛林1号”被放归的龙溪—虹口国家级自然保护区位于岷山山系南端,区内是大熊猫岷山种群和邛崃山种群的“天然走廊”和连接带。“盛林1号”在被放归后,寻找了一个过去没有大熊猫生活的新区域,相对稳定地生活下来,其取食特征已经和放归区域生活的大熊猫基本相同。而且通过监测数据推测,“盛林1号”可能已经和放归地周围生活的大熊猫种群发生了接触和交流,初步融入当地野生大熊猫社群。因此,综合评价,作为中国第一次移地放归野生大熊猫,“盛林1号”的放归是成功的。

无论是大熊猫“祥祥”还是“盛林1号”的放归,都是将物种释放到原来的栖息地以增加现存种群的数量,也就是放归专家小组定义的复壮。两次放归,为我国继续研究大熊猫野化放归提供了经验教训。从放归对比研究来看,放归雌性大熊猫的风险要小于雄性,放归的重建风险要小于复壮。同时,两只大熊猫放归后都不可避免地受到放归地野生大熊猫的驱赶,甚至导致“祥祥”死亡,因此,野外生存竞争力的训练更为重要。

2009 年4 月 29 日,科研人员将大熊猫“泸欣”易地放归至栗子坪自然保护区。3 年后,“泸欣”产下幼仔。这标志着以易地放归的方式促进大熊猫小种群复壮的探索取得成功。

“泸欣”和大熊猫幼崽

2013 年11 月 6 日,大熊猫“张想”被放归到中国四川省雅安石棉县栗子坪自然保护区,这是全球首只放归野外的圈养雌性大熊猫。科学家们后又在四川栗子坪国家级自然保护区陆续放归了8只经野化培训的人工圈养大熊猫。截至 2018 年 10 月,除其中一只因病死亡,其余 7 只均在自然保护地的不同区域内建立了固定巢域,野外生活状况良好。

至此,人类在大熊猫野化放归研究上已取得新的进展。而这一研究还要继续下去,未来的路依旧漫长。

听众朋友,今天的“纪念科学发现大熊猫 150周年”《四川地方志熊猫篇》到这里就结束了。本节目由四川省地方志工作办公室与成都市广播电视台联合制作播出。我们下期节目再会。

本节目音频内容取材于自《四川省志•大熊猫志》

来源:四川地方志工作办公室

文稿审核:张兆法

音频制作:成都广播电视台

主 播:罗 鹏

用户登录

还没有账号?

立即注册