【传统文化】《尚书》是怎样一部奇书,为何其中《禹贡》是地方志源头之一?

每一部典籍,都凝聚着前人的心血和智慧,让精神的血脉延绵至今。大年初一,《典籍里的中国》在央视一套首播。倪大红演的伏生让人泪目。乱世之中《书》未能保全,伏生自责呜咽,让撒贝宁忍不住落泪。伏生未能保全的是怎样一部书?有着怎样的故事?

节目中,演员重现了大禹与先民治水的场景,他们仅有简陋的治水工具,却不畏洪水泛滥,誓要天下安宁。在《尚书·禹贡》一篇中,我们能够看到一个更为壮阔的大禹分定九州历史:禹敷土,随山刊木,奠高山大川……。《尚书·禹贡》作为中国古代地理学的典范之作,他的问世、留存对后世产生了什么影响?

今天方志君与您一同走进《典籍里的中国》,一起溯源历史,了解《尚书》以及其中《尚书·禹贡》的故事。

《尚书》是怎样一部书?

《尚书》,最早书名为《书》,是一部追述古代事迹著作的汇编,列为重要核心儒家经典之一,历代儒家研习之基本书籍, “尚”即“上”,《尚书》就是上古的书,传统《尚书》(又称《今文尚书》)由伏生传下来。传说是上古文化《三坟五典》遗留著作。

1900年,敦煌莫高窟的藏经洞被王道士发现,内藏典籍万卷。这些典籍穿越千年,重回世人面前。清朝末年,部分经卷被运到京师,《尚书》文献当时最早的传世文本也在其中。如今,敦煌藏经存于中国国家图书馆,《尚书》便是其中一部分,世代传承。《尚书》是我国最早的一部历史文献汇编,也是最早的一部历史典籍。

其典、漠、训、告、誓、命六体,有的是讲演辞,有的是命令、宣言,有的是谈话记录。《尚书》记事的内容,上起原始社会末期的唐尧,下至春秋时的秦穆公。

《尚书》按时代先后,分为《虞书》《夏书》《商书》《周书》4个部分,共100篇。古人“尚”与“上”通用,“书”原来就是史,上古时,史为记事之官,书为史官所记之史,由于这部书记载的是上古的史事,所以叫做《尚书》。《尚书》也就是上古史的意思,“尚书者,上古帝王之书,或以为上所为,下所书,故谓之《尚书》。”(王充《论衡·正说篇》)

关于《尚书》的编纂者,历来有不同说法,但司马迁和班固都肯定它是孔子编纂的。孔子是中国古代文化承上启下的集大成者,他生活的年代是礼、乐废,《诗》《书》缺的春秋末期。所以他周游列国之后回到鲁国,把晚年的精力都花在编订《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》六经上面,还为《尚书》写了序。司马迁说,孔子“追迹三代之礼,序《书·传》,上纪唐虞之际,下至秦缪,编次其事。”(《史记·孔子世家》)因此,《尚书》被儒家列为经典之一。

孔子收徒讲学时,还选用了这些典籍作为教材。他认为这六种教材,可以使人“温柔敦厚,《诗》教也;疏通知远,《书》教也;广博易良,《乐》教也;洁静精微,《易》教也;恭俭庄敬,《礼》教也;属辞比事,《春秋》教也。”(《礼记·经解》)这说明了“六经”的教育意义和教育价值。

汉武帝时,鲁共王刘余为了扩大自己的宫殿范围,拆毁了孔子的旧宅,并从孔宅墙壁中发现了许多用蝌蚪文字(汉以前的大篆或瘤文)写成的竹简,为古文《尚书》。当时的学者孔安国(孔子的后代),把它和通行的今文《尚书》互相校读了一遍,多出了16篇。这部古文《尚书》一直没有被汉朝所重视,也没有列于学官,又没有人传授。到王莽时才把这部古文《尚书》列于学官。到东汉时,才逐渐盛行,当时的大学者马融、郑玄等人并为它作注释,于是才盛行于世。但它与今文《尚书》相比较,还是不如今文《尚书》被人重视。后来,它就逐渐散失了。

东晋元帝(司马睿)时,豫章内史梅曾经向朝廷献上25篇的古文《尚书》(它与汉代的古文《尚书》也不同),还有伪造的孔安国《尚书传》。东晋政府把它列于学官,影响较大,在社会上流传了很长时间。到唐朝贞观五年(631),唐太宗命令修撰群经正义,孔颖达作《尚书正义》和陆德明写《经典释文》时,都是根据梅所献的这个本子。于是它便成了官府的标准本,以后又收入《十三经注疏》中,广为流行。

由于汉朝时从孔府壁中取出的蝌蚪文《尚书》早已散失,东晋梅的古文《尚书》虽被认为是伪书,但它仍被收入《十三经注疏》中,广为流行,也就弄假成真了。我们今天通行的《十三经注疏》本《尚书》,即今文《尚书》与梅氏所献的古文《尚书》的合编本,共58篇,即《虞书》五篇、《夏书》四篇、《商书》十七篇、《周书》三十二篇。《尚书》为我们研究我国原始社会末期和夏商周奴隶社会历史,留下了珍贵资料。如《尧典》记载着尧、舜、禹的“禅让”故事,反映了原始公社制度权位继承情况。《禹贡》是我国最早的历史地理文献。《盘庚》记述商朝迁都情况。

《尚书》是难读的。司马迁写《史记》时,采用了《尚书》的材料,或录全文,或取部分文字,但他运用了“以训话代经文”的原则,把《尚书》的原文翻译了一遍,使先秦的古书,变成为汉代通行的语言文字。例如《尚书·尧典》中有“钦若昊天”的话,《史记·五帝本纪》便写为“敬顺昊天”。又如《尧典》中的“馨子”,《五帝本纪》中改作“盲者”。所以我们可以把《尚书》和《史记》中的《五帝本纪》《夏本纪》《殷本纪》《周本纪》等对照来读。

什么是《禹贡》?

《尚书》中的《禹贡》是中国古代历史文献中公认的一篇具有系统性地理观念的文章,也是中国古代地理的典范之作,全书共一千二百字,分九州、导山、导水、水功与五服五个部分组成。

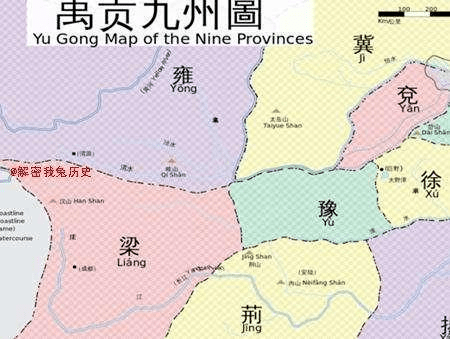

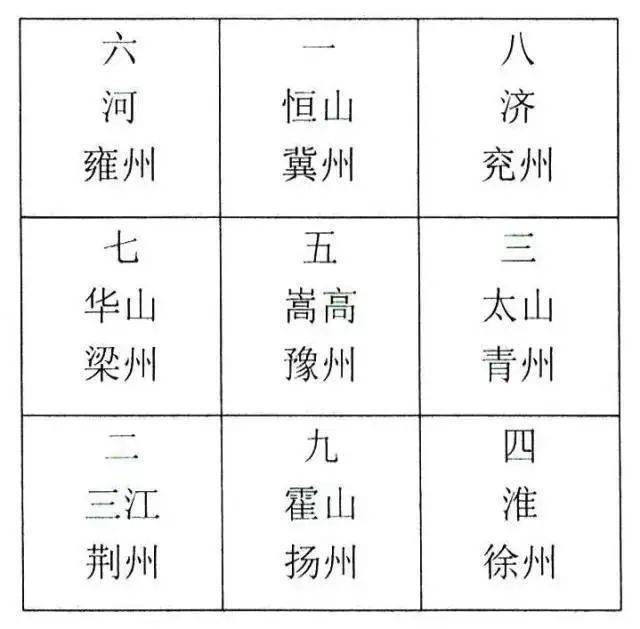

《禹贡》所说的九州,为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍。依次叙述各州疆域、水利、土质、赋税、贡物、贡道,也述及山川、湖泊、草木、物产等情况,对土壤的记述尤详。

导山分九州山脉为三条四列,叙述20余座主要山脉的名称、分布特点及治理情形,山系概念明确,所记的山真实可靠。

导水以叙述9条河流为主线,对河流名称、分布特征、疏导情形加以叙述。导山、导水篇幅较小,重点记述黄河流域的山川,导山(凿山)、导水的目的是疏通河道、宣泄洪水。

水功总括九州水土经过治理以后,河川皆与四海相通,再无壅塞溃决之患。

五服叙述在国力所及范围,以京都为中心,由近及远,分为甸、侯、绥、要、荒五服,每服又各以百里、二百里、三百里、四百里、五百里不等,规定贡物、赋税标准等,反映作者在政治上的大一统思想。

大禹像

后世司马迁的《史记·夏本纪》,班固的《汉书·地理志》,都将《禹贡》的内容原封不动抄录了过来。

今天的我们再来看《禹贡》,会发现两个问题:第一它太简略,第二它所描绘的地理分布非常规整,总体感觉就是不那么靠谱。但是这在古代却是了不起的发明,特别是在文化底子薄弱的初汉,对于我们这个世界认知几乎又回归到了一穷二白的地步,突然出现一份地图,就算画得再糟糕,也至少比没有好,特别是针对水患而言,《尚书》刚重见天日那段时间,人们如获至宝,哪里发生了水灾?在什么地方?应该怎么办?全凭一篇《禹贡》作为指导。

从中国古代地理学的发展角度来看,《禹贡》提出了一系列系统的地理观念,构成了中国区域地理最古老的典范。

《禹贡》的地理基础与贡献

从整篇《禹贡》的文章来看,《禹贡》对地理形势的重视,是在作者充分掌握了各地地理资料的基础上,为着装点古老历史时代的繁荣昌盛,和大禹治水之功相结合的作品。

《禹贡》突破了之前《山海经》《穆天子传》等更早地理书籍中神话与臆想色彩过重的特点,它用更加系统与理性的文字,勾勒出了古人对当时地理环境与社会发展的认识。所以从成书意义而言,《禹贡》对后世中国古代地理学的发展,以及近现代历史地理的建立,都具有深远的影响。

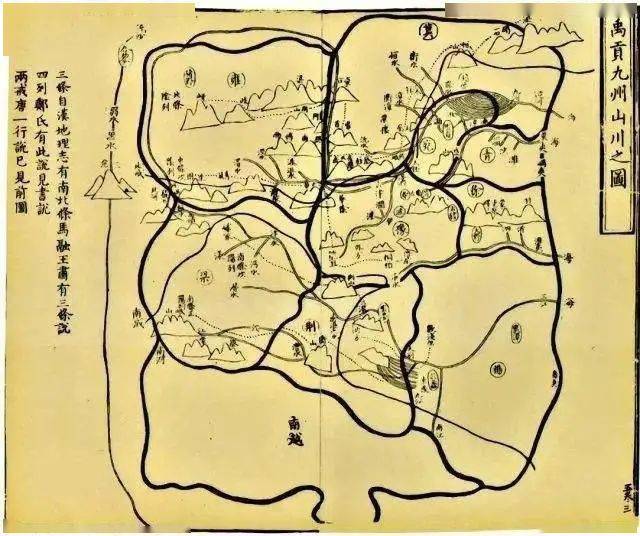

古人参照《禹贡》所做的《禹贡九州地域图》

首先是九州观念的建立,传统观念历来公认的九州区划是夏代的制度,其唯一的根据正是《禹贡》。过去很多历史学家所做的历史地图,也往往把《禹贡》的九州作为夏的行政区划。

《禹贡》中所介绍的九州分野

其实根据目前的考古发现,夏作为一个有待破解的王朝,其疆域范围仅仅只有今天河洛盆地至晋南(运城与临汾南部)。而《禹贡》所描绘的九州,其西达今河西走廊,南到南海,北至辽东半岛,东至今山东江苏一线。就当时夏的统治能力,绝无可能达到如此的范围。

但九州的观念却从《禹贡》开始,不断深入人心,今天我们将中国比作神州大地,九州大地,其根源就是来自于《禹贡》的九州。后世所做的《周礼·职方》《尔雅·释地》与《吕氏春秋》,都采用九州作为天下的分野,虽然与《禹贡》中九州的划分略有不同,但是其九州思想已深深影响了后来古人对最初中国空间地理范围的理解。

吕不韦剧照

西汉时把《禹贡》《职方》中的九州观念结合起来,将天下划分为豫、兖、幽、荆与扬等十三州,至东汉末年州制正式成为中国的政区而得到后来历朝历代的沿用。即使在今天,“州”作为通名这一级行政区,已被省、市、县等政区所代替,但“州”作为专名一直在今天所沿用,如江苏的徐州市与扬州市、山东济宁的兖州区与潍坊下辖的青州市、衡水的冀州区、湖北的荆州市,还有河南简称的“豫”(即九州中的豫州),河北省简称的“冀”都是《禹贡》九州的留存。

今日冀州一瞥

除了九州的影响外,还有对全国地理形势的分析,《禹贡》的地理内容具有反映全国地理形势的作用。如《禹贡》中导山与导水的部分,如《禹贡》冀州条载:“冀州,既载壶口,治梁及岐。既修太原,至于岳阳;覃怀厎绩,至于衡漳。”其中的壶口、岳阳、衡漳等叙述,虽然字不多,但能让读者形成一种对冀州全局的认识,并很清晰地明白冀州的疆土范围与山川形势。另外,《禹贡》中对黄河的记载,就让人看到了在战国中期黄河未改道时形象,之后历史地理学家谭其骧先生,对文章内容进行进一步地分析和整理,就形成了对禹贡大河(即战国中期的黄河)的认识。

今日黄河

《禹贡》另外地位影响就是对土壤的分类,例如《禹贡》雍州条载:“厥土惟黄壤,厥田惟上上,厥赋中下。”对的雍州的土壤有了更加详尽的分类,认为雍州(雍州的地理范围大致为今天山西、陕西与甘肃黄土高原地区)的土为黄色,这是对当时关中平原在内整个地区土壤很正确的认识。另外在荆州与扬州的记载中,认为荆、扬州(相当于今天长江沿线及以南区域)涂泥,大致符合这两地平原部分的土壤情况。

《尚书·禹贡》后世方志渊源所在

方志起源的问题,历来众说纷纭,但主要有两种意见:一是方志起源于史,它是从古代史官的记述发展而来的,像《周礼》中所提到的外史掌“四方之志”,可能就是方志的源头;二是方志脱胎于地理学,是由我国古代最早的地理著作《尚书·禹贡》和《山海经》演变而成的。《尚书·禹贡》记载了战国前的方域、物产、贡赋等,《山海经》记载了远古时的山川、形势、物怪等,它们被认为是方志的雏形。

汉朝人读《尚书》,最看重的也就是之前说过的《洪范》和这篇《禹贡》。《洪范》务虚,《禹贡》务实。《禹贡》可以算是中国最早的地理学专著,后世所有搞地理的人才都会深入研究《禹贡》,特别是在儒家作为最高意识形态下,哪怕地图测绘技术已有了大变革,地理勘测学术有了大进步,人们都至少要在名义上遵守《禹贡》的九州图形。

《禹贡》朴实地记录全国范围内各种地理现象,成为《汉书·地理志》《水经注》《元和郡县图志》《大平寰宇记》及唐、宋后许多地理著作征引的对象。历代学者述及方志起源,多上溯《禹贡》,如《隋书·志二十八·经籍二·史》“晋世挚虞,依《禹贡》《周官》作《畿服经》。”清王源在《再与康孟谋论修郃志书》中认为“地志何昉乎?昉于《禹贡》,昉于《职方》。”

《四库全书总目·史部·地理类一》称“古之地志,载方域、山川、风俗、物产而已,其书今不可见。然《禹贡》《周礼·职方氏》其大较矣。”黄苇认为“《禹贡》假托夏禹治水以后,将全国分为冀、兖、青、徐、扬、荆、豫、梁、雍九州,作为全国的行政区划……每被奉为后世方志渊源所在。”也有学者持反对意见。谭其骧认为,“《禹贡》不是大禹时的作品,《禹贡》里的‘九州’不是夏代的行政区划,而是战国时代学者对他们所知的整个‘天下’所作的地理区划。”

(文章部分内容来自:浩然文史:中国古代地理的典范之作,《禹贡》,是一本怎样的奇书?《尚书》前言,方志中国【方志百科】禹贡)

来源:方志江苏

撰稿:朱振鑫

审核:金嫣然

微刊题字:蓝天果(中国文联文代会代表,商务部中欧协会青少年艺委会副会长,四川省硬笔书法家协会副主席兼毛笔工作委员会主任,四川省书法家协会理事,四川蓝天书画院院长)