【历史文化】周东书 ‖ 消失的“川码字”

消失的“川码字”

周东书

在笔者收藏的古籍及泸州早期中医处方、老发票和老账本中,很多都有“〤〥〦〧”这样的文字,这就是“川码字”。其中,记录于1957年6月的泸州一家企业帐本,就有“大米@〩分〥,黄豆一1一1分贰,绿豆〩分〧”等字样,今天的人们见到这样的文字,就觉得像写的天书一般,其实,这就是当时极为普通的记账:“大米每斤0.095元,黄豆0.112元,绿豆0.097元”,即用“川码字”记账。

清朝时期修建的京张铁路上的线路标志(图片来自网络)

关于“川码字”的使用,当时的泸州人几乎人人熟知,就连文化不高的普通老百姓也易写易认。就如今天的人熟知阿拉伯数字“1、2、3、4、5”一样。

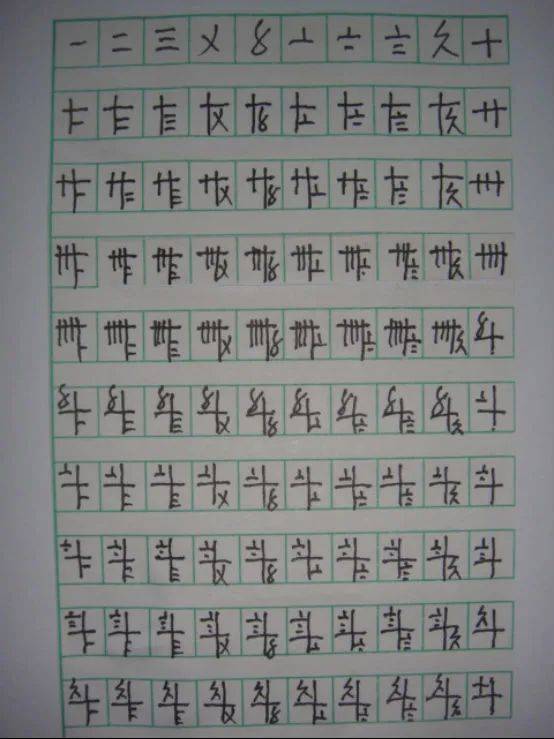

笔者草拟的川码字1—100(仅供参考)

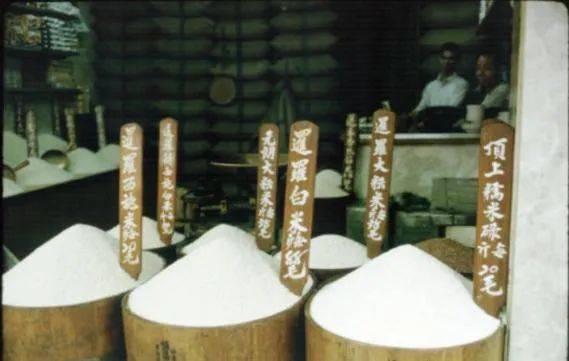

“川码字”广泛流行使用不仅仅只在泸州,其规范名称叫“算筹码字”,是中国早期民间的“商业数字”,脱胎于中国文化历史上的算筹。产生于800多年前的这种“算筹码字”,在四川,它被称为“川码字”,在苏州,叫“苏州码字”,等等。用于记账时叫“账码字”,在服装行业叫“衣码字”,在菜蔬交易中称“菜码字”,在药材交易中称“药码字”,在肉货交易中叫“肉码字”,在码头或仓储行业称“码单”等。多用于旧时商业、手工业、当铺、金融业等一切经营活动和生活中的数字记载、契约签订及账务处理。其中一二三〤〥〦〧 〨〩十,与我们现在使用汉字的一二三四五六七八九十相对应。书写方式为:

1的书写形式为一个横或竖“一”;

2的书写形式为两个横或竖“二”;

3的书写形式为横或竖“三”;

4的书写形式类似一个叉“〤”;

5的书写形式类似一个阿拉伯数字草写的8字“〥”;

6的书写形式为一横上边加一点;

7的书写形式为二横上边加一点“〧”;

8的书写形式为三横上边加一点“〨”;

9的书写形式类似一个草写的汉字“久”字“〩”;

10的书写形式为“十”;

11的书写形式为“十”的竖下右旁加一横;

12的书写形式为“十”的竖下右旁加二横;

13的书写形式为“十”的竖下右旁加三横;

14的书写形式为“十”的竖下右旁加一个叉“〤”;

15的书写形式为“十”的竖下右旁加一个“〥”;

16的书写形式为“十”的竖下右旁加一个“ 〦”;

17的书写形式为“十”的竖下右旁加一个“〧”;

18的书写形式为“十”的竖下右旁加一个“〨”;

19的书写形式为“十”的竖下右旁加一个“久”;

20为两个汉字“十”组成“卄”;

21加笔规律与前相似;

30则为汉字“卅”;

40为“卌”字。

旧时的米店标价有川码字(图片来自网络)

商业上许多使用川码子的数目,往往会在其中夹以百、千、万或元、分等汉字。如:“三万〤”(3.4万)、“〢万〣千元”(2.3万元)、“ 〡万〨元”(1.8万元),等;或连写成一串。如笔者收藏的一本木刻本古籍的书页边角处,就有刻书人标注该页的字数,以利计酬。如:“〢〧〥”,即275,等。纯粹以该码写成一个较大的数比较少见。

旧时用川码字书写的账本(图片来源:中新网)

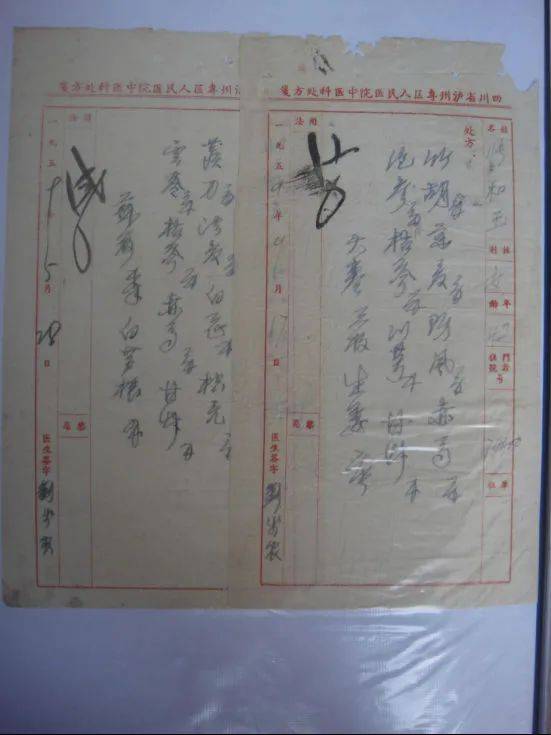

笔者的一位早年世代行医于原泸县分水的亲戚于民国期间手抄的医方,其页数有200多页,其页码就全用“川码字”写成的大数类似组合起来的数,这是迄今为止大数不成串的特例。考察其写的组合式川码字,手写字体流畅,该码按十进位制在一个字上加减变换笔划,以其汉字造字规律,就其数序,万以上的大数也都可以是一个字。

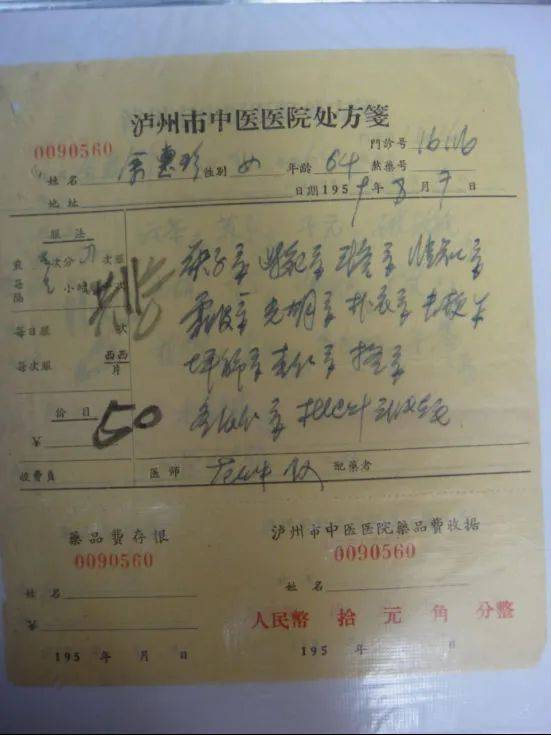

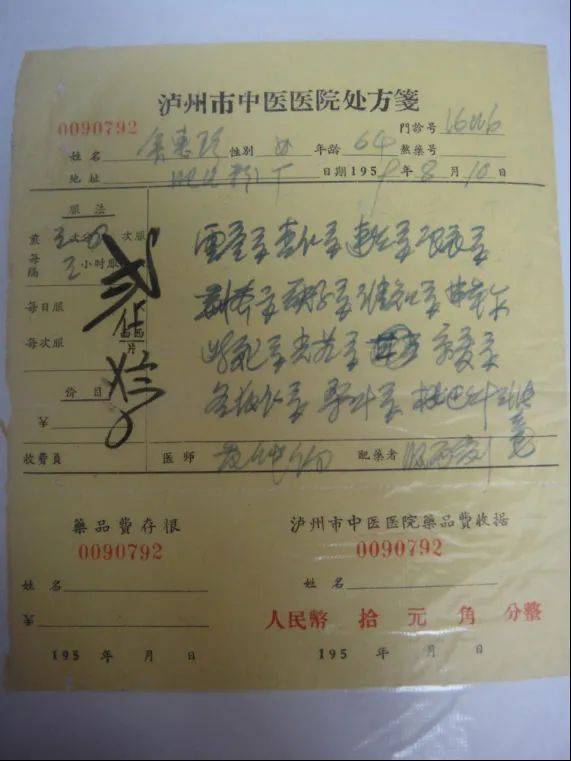

泸州名老中医范仲权处方上的划价用川码字

“川码字”比汉语大写数字简便宜行,比汉语数目字更简单易学。

大约在13到14世纪,阿拉伯数字就传入我国,被国人称作洋字码。但由于我国当时记账所使用的为竖式账本,用“川码字”书写起来比较方便,所以阿拉伯数字当时在我国没有得到及时推广和应用。

20世纪初,由于外国资本的不断入侵,我国国内的旧式银行逐步萎缩,随着大批新式银行的兴起,旧的记账方式也随之被新的记账方式取代,因商业与金融有着不可分离之缘,因而在整个商业、金融领域迅速铺开,于是,阿拉伯数字在我国逐步开始推广使用,进而逐渐取代了“川码字”。

1955年,国家有关部门召开了“全国文字改革会议”和“现代汉语规范问题学术会议”,提出了汉语规范化。为解决大量存在的数字不规范用法问题,1956年,国务院对数字使用规范作了要求,并对阿拉伯数字的必须使用和要求使用范围分别作了规定。泸州用了半年多时间,在全市广泛宣传贯彻,并先后把全市企业会计人员,分期分批派到成都等地学习,用阿拉伯数字以取代“川码字”和新的会计制度,每期学习3个月,学成后回泸即全面推行阿拉伯数字书写。

1957年后,“川码字”在泸州退出历史舞台。泸州仅中医处方上的川码字划价存留时间最长,笔者保存有“川码字”的账本最迟是1957年6月,保存的泸州中医处方划价最迟的日期是1959年9月。但泸州人的口头方言中,尺寸按“码”称呼沿续时日较长,特别是对鞋称“码”改成称“公分”,则在上个世纪的70年代后。

泸州名老中医刘步农处方上的划价用川码字

如今,“川码字”中除在汉字中尚存的十、卄(读作“念”)、卅(读作“洒”)、 卌(读作“西”)还知读音外,其余数字的读音已不得而知。“川码字”除了见诸收藏外,今天的人们已再难看见这样的文字,但作为中国发明使用的算筹码字,在港澳地区和东南亚一些国家华人聚集的地方,前些年仍在使用。在我国南方农村有些地方,在年长的会计人员中,仍有人在使用这种数码。据说在港台地区的一些小商小贩中,也仍能见到用“川码字”的标价方式。在香港的六年级小学课本,“川码字”还作为中国古代数字符号教学内容而保留着。

泸州名老中医范仲权处方上的划价用川码字

“川码字”作为中国数字文化的一个代表,虽已消亡,但它在中国数目记录历史上所起的作用,仍具有非常重要的研究意义 。今天的人们对它已不认识、不了解,甚至没有多少人知道“川码字”在四川曾广泛流行过,但它在中国能够延用了数百年之久,这充分证明其具有极其深厚的中国历史文化背景和文化特征。

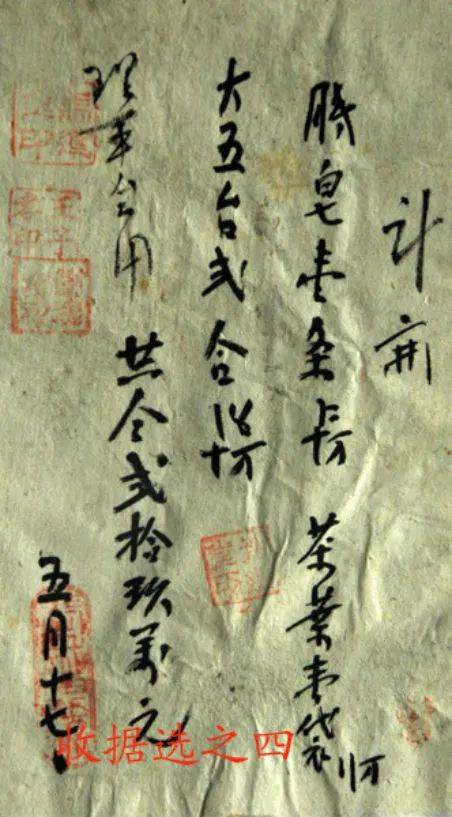

旧时收条上有川码字(图片来自网络)

今后,我们也不可能重新启用这套古老的“川码字”来运用于我们现代社会生活中,但我们祖先发明的这项宝贵传统数码文化,应该作为一种文化遗产,需要有人去了解、关注。有研究提出,阿拉伯数字的起源就是我国的算筹码子。中国的算筹码子先传至印度,经印度西传阿拉伯后,不断完善而形成今天全世界通行的阿拉伯数码。

来源:四川省地方志工作办公室

作者:周东书(四川泸州)

供稿:泸州市地方志办公室

用户登录

还没有账号?

立即注册